胡適遺留藏品為何被一分為三

徐世強 楊 芃

1948年12月14日,胡適匆匆飛離北平。臨走時,他只帶了幾份研究 《水經注》的手稿和其父年譜的手稿。他多年收集的大量珍貴藏品 (包括藏書、手稿、書信、日記、檔案、照片等),則留在了北平寓所。胡適走后再也沒回大陸。1957年6月4日,胡適在美國紐約立下遺囑,將這批藏品全部遺贈給北京大學。令胡適沒有想到的是,半個多世紀過去了,這批彌足珍貴的藏品卻被有關方面人為地一分為三了。

關于胡適的藏書

作為知名學者、教授、作家,胡適有著豐富的藏書。據與胡適相熟的《閑話胡適》一書的作者石原皋說,胡適約有40個書架的藏書,線裝書、外文書和平裝書都很多。他的這些書,多是在北平購置的,其中有一些是善本書。有著“考據癖”的胡適,一向很重視資料的收集、收藏。關于自己的一些有關資料,他也特別注意保存。日記、往來書信、手稿、圖片也是他的藏品的一部分。

石原皋在《胡適的藏書和書齋》一文中寫道:“抗戰前,胡適的藏書沒有登記,沒有編目,也沒有鈐記。大多數的圖書在書架上,少數的放置書櫥中。什么書,放什么地方,他親自放置,記得清楚,隨時隨手可以拿出。在北平,胡適四次搬家,第一次搬到鐘鼓寺,第二次搬到陡山門,第三次搬到米糧庫,第四次搬到東廠胡同。第二次和第三次搬家,他的圖書都是我和他的從弟胡成之二人整理搬運的。我們事先將書架的書和它們的位置都記住,裝在一木箱內,每個箱都編了號,搬到新居后,依次打開,照原樣放置。1937年日寇逼近,北平危險,他的藏書打包裝箱,運到天津,保存在浙江興業銀行倉庫。他在美國時,擔憂他的40架圖書,恐怕要丟失了。幸而浙江興業銀行保管得好,沒有遭受損失。抗戰勝利,他到北平,這些圖書也跟著搬到東廠胡同了。”

胡適在中國公學的學生羅爾綱,1930年6月畢業后就住在胡適家中,幫胡適抄寫、整理胡適之父胡鐵花的遺稿,并跟胡適學習考證之學,后來成了研究太平天國的著名專家。他在北平地安門內米糧庫四號胡適家中住了5年。在他所寫的《師門五年記——胡適瑣記》一書中,也有關于胡適藏書的記載。雖說他的回憶與石原皋所寫有不盡相同之處,但他們都基本上記述了胡適的藏書、治學的大致情況。羅爾綱在“藏書”一節中寫道:

“到北平后,胡適叫我做的第一件工作,是開書箱,把書取出來安排在書架上。先擺書架,客廳后過道大約擺三架,大廳把書架圍成書城,胡適書房也擺三架,總共約二十架。胡適每天指點我擺書。把書擺好了,他就可以隨手取閱。他沒有叫我編目,卻叫我本本都檢閱過,凡沒有寫書頭的,都要補上,以便一眼就看清楚。胡適記性非常好,哪一部書放在哪一架哪一格都記得清清楚楚,全部的書目都在他的腦中。書房那三架是空架,留作放手頭用書。遷平后在北平七年,逐漸買的書就放在那里。

“許多人都問過我胡適的藏書,我說除預備寫中國哲學史的書外都缺乏,他們都感到奇怪。石原皋《閑話胡適》記胡適的藏書說:‘研究學問的人都愛藏書,胡適更甚,他的藏書很多,約有四十架書。’不是事實。他預備寫中國哲學史的書確是很多的,《道藏》就有一部,連在清代不算著名的經學家王門豈運的叢書都收有。但文史的書卻很缺乏了,史部只有一部殿本《二十四史》,編年類《資治通鑒》、政書類《文獻通考》等一本都沒有,卻例外竟有一本《大清律例》,那是他研究《紅樓夢》時特地買的。文集部連《昭明文選》、《杜工部集》、《蘇東坡集》都沒有。……胡適不求藏書,更不談版本,他只是為他的應用而買書的。但他卻藏有一部明刻本《歡喜冤家》,已經破損了,書賈用最好的紙張把它裝裱起來。”

作為在胡適身邊生活了5年之久的學者,羅爾綱對胡適藏書的記述當更為可信。胡適的藏書,主要是他1917年來北大后,在1917年至1926年、1927年至1937年這兩個時期購聚起來的。抗戰時期,他在國外當然無暇顧及,也沒機會添置藏書。1947年回北平任北大校長時,也還沒有時間和情緒去訪書購書。因而,羅爾綱和石原皋所提供的胡適藏書情況雖然講的是抗戰前的情形,但基本上也就是1948年12月胡適離開北平時的藏書規模,只是如日記、書信、手稿、文件、檔案、友人所贈書刊等藏品數量增加了。

胡適藏品的去向

1948年冬天,解放軍包圍了北平城,郊外的清華大學已經先得解放,城里風傳北大將要南遷。此時,身為北大校長的胡適再三辟謠:“北京大學如果離開北平就不能稱為北京大學了,所以絕無搬遷之理。”實際上,不僅北大確無南遷之意,就是胡適本人也完全沒有離去的準備。直到12月12日,胡適接到南京教育部長朱家驊的電報,電文說:“明天派專機到平接你與陳寅恪一家來京”,胡適這才改意決定離開北平。13日下午,城門未開,胡適與陳寅恪兩家無法抵達機場,因此未能成行。當晚,他們與北平最高長官傅作義取得聯系,商定次日一早由專車將他們送至機場。14日,胡、陳兩家飛赴南京。

走得如此匆忙的胡適是不可能來得及整理個人藏品的,因此,他未能像陳寅恪那樣隨身攜帶一部分藏書。事實上,胡適除帶走其父年譜的手稿及幾篇有關《水經注》的文章外,連《中國哲學史大綱》中卷的手稿都未及找出帶走,更不用說他數以萬計的藏品了。這批藏品只能存放在其住所東廠胡同一號后院的五大間書庫內,由他的小兒子胡思杜留下來照管。

胡適的學生和助手,與胡適在東廠胡同南北相對而居的歷史學家鄧廣銘,是胡適出走時的見證人。他在1995年6月14日寫出了這樣的證詞:

胡適

“胡氏的藏書、手稿以及來往的書信等等,一律存放在東廠胡同一號后院的五大間書庫內。到1948年底,當時北平和平解放的局勢已定,但解放軍尚未進城。北京大學派遣圖書館的管理人員郭松年等人到東廠胡同一號把胡氏書庫中所藏的一切手稿、文件、書籍等一律裝箱,共裝了102箱(木箱都是胡氏抗日戰爭期內,把所有藏書送往天津銀行保險時做的),全部運往松公府北大圖書館存放。此情此景因我當時仍然住在東廠胡同一號,所以全得親眼目睹。現雖已時隔40多年,但我的這一記憶必不至有誤。”

曾協助過鄧廣銘工作的沈乃文講,鄧廣銘曾對他說,裝完箱,“連一張紙都沒有留下”,胡適的書和書信、文件全裝了箱,連鄧廣銘放在胡適家的書也被一起裝了箱,全部搬到了沙灘松公府的北大圖書館。

這次整理、裝箱和運至北大,是由胡思杜主持的,參與者有北大圖書館的毛準、王重民、郭松年、張光譯、王幼忻等人。1995年,王幼忻提供了與鄧廣銘一致的證明。

胡適自1948年12月14日離開北平后,就再未回來過。這批寄存于北大圖書館的藏品由人民政府給予了安置。1954年7月,北京市人民法院批復給北大公函:“經報請市人民政府……胡適等物品暫由你單位保管。胡適等文物書籍在保管期間,可暫作你校教學科研之用。”1960年,胡適的大部分藏品遷往海淀燕園北大圖書館。

胡適遺愿,將藏品贈與北大

不論是在國外,還是在中國臺灣,胡適都是懷著依戀之情惦記著那些藏品。離開北大的那些年里,雖然他也添置過新書,朋友們也贈送給他許多,但這些,比起原來的那些,簡直是不可同日而語。那是他用大半生的時間積累起來的精神財富。胡適自知不可能再回大陸了,1957年6月4日,他在美國紐約立下遺囑。遺囑中,他專門提到了這批藏品:“確信中國北平北京大學有恢復學術自由的一天,我將我在一九四八年十二月不得已離開北平時所留下請該大學圖書館保管的一百零二箱內全部我的書籍和文件交付并遺贈給該大學。”

1954年10月16日,毛澤東給中共中央政治局的同志和其他有關同志寫了 《關于紅樓夢研究問題的信》。

從這里,我們不難看出:第一,胡適藏品交給北大圖書館保管,是他本人的意愿。這期間,胡思杜同胡適有過聯系,要不,胡適怎么會知道他的藏品裝了102箱呢?第二,胡適對他工作了很久的北大是有著深深的感情的,遺囑中的“確信中國北平北京大學有恢復學術自由的一天”,只不過是種含糊的說法,胡適的真實意愿就是要將自己的藏品贈與魂牽夢縈的北京大學。

1962年,胡適在臺北駕鶴西去。他留在大陸的小兒子胡思杜則早已在1957年被打成右派分子后,自殺身亡。

由于種種原因,胡適的遺囑在中國臺灣和國外的新聞媒體上早已流布,但中國大陸方面卻不知。直到1987年,北大圖書館的沈乃文偶然在臺灣《傳記文學》雜志上看到有關胡適遺囑的消息,才得知胡適把他的藏品交托北大之事。遺憾的是,早在1954年批判胡適的運動中,胡適的藏品就已被分割了。

胡適藏品被一分為三

要了解胡適藏品被分割的緣由,還得從1954年開始的“胡適思想批判運動”說起。1954年,李希凡、藍翎評論俞平伯《紅樓夢研究》的文章引起了毛澤東的注意。毛澤東決定借《紅樓夢》研究,在古典文學領域展開一場針對胡適思想的批判運動。

1954年10月16日,毛澤東寫了《關于紅樓夢研究問題的信》,這是寫給中共中央政治局的同志和其他有關同志的。此后,毛澤東發動和領導了一場“反對在古典文學領域毒害青年30余年的胡適派資產階級唯心論的斗爭”。從反對《紅樓夢》研究中的胡適派資產階級唯心論開始,迅速擴展至對胡適思想的全面批判。

從1954年12月29日起,中國科學院和中國作家協會聯席會議共舉行了21次研討會,對胡適的思想進行批判;全國各地報刊發表的批判文章達300多萬字;三聯書店編的《胡適思想批判》論文匯編了8輯,196萬字。

據悉,1957年前后,中共曾派人向在美國的胡適說:“我們尊重胡先生的人格,我們所反對的不過是胡適的思想。”胡適回答說:“沒有胡適的思想就沒有胡適。”他還不止一次地說:“這些謾罵的文字,也同時使我感到愉快和興奮……我個人四十年來的一點努力,也不是完全白費的。”

胡適保存在北大圖書館的藏品,就是從批判胡適時被分割的。為了準備批判胡適的材料,中宣部從北大圖書館取走了大部分胡適的書信、文件和日記。中宣部資料室根據這些資料,編選了《胡適書信批判參考資料》,以胡適思想討論會工作委員會秘書處的名義編印出版,內部發行,供全國各地批判使用。

那時,胡適的藏品尚存于沙灘松公府老北大圖書館內,北大紅樓已成為中宣部辦公處,中宣部資料室就在老北大圖書館書庫的樓上,搬運這些東西,很是方便。當時,也沒有留下任何文字手續。至于為何沒有留下手續,據鄧廣銘猜想:“這很可能是因當時北大圖書館的負責人認為,若再繼續保存胡適的這些東西是一個沉重的包袱,必須甩掉而后快,所以當中宣部提取時,也不要求辦任何手續。”

中宣部從北大圖書館提取的這部分胡適藏品并未歸還。到了1958年,中宣部資料室撤銷,資料室負責人黎澍轉到中國科學院近代史研究所(今中國社會科學院近代史研究所)工作,他便把胡適的藏品帶到了近代史研究所。

1962年下半年,文化部副部長徐平羽召集過一次會議,會議決定對胡適的藏品進行分配。分配的結果是:將105種善本古籍交北京圖書館收藏,1924件胡適書信和文件交中國社科院近代史研究所,其他藏品繼續由北大圖書館保存。

這次分割是以行政手段完成的,并有分割出去的目錄清單。很顯然,在分割之前,北大圖書館是經過清點、整理的。要不然怎么會分出105種屬于善本的古籍?又怎么知道書信、文件的具體數目?

應該說,在那樣的年代,如此的做法并不奇怪。只不過胡適遺留的藏品卻被人為地一分為三了。

北大圖書館索要胡適藏品未果

從1993年起,北大圖書館就開始了向有關方索要藏品。1994年3月,北大圖書館致函北京圖書館(今中國國家圖書館),請求北京圖書館根據胡適遺囑將館藏的105種胡適的善本古籍歸還北大圖書館。北京圖書館對此表示了理解,但稱須待有關領導部門批示后方可交還。于是,1995年2月,北大圖書館發動北大的七位全國政協委員,聯名向全國政協提出議案,希望盡快解決胡適藏品的保管問題。

與此同時,北大圖書館還上書中央領導,詳陳原委。此信引起了中央領導的重視,國務院為此還征求過文化部和中國社科院的意見。這時,北京圖書館更換了領導,新的領導班子也承認接受并保存了胡適私人藏品的事實,但他們認為:胡適藏品的分割有其歷史原因,當初這批藏品是由政府撥給北京圖書館的,不是我們自己從北大手里拿來的。既然當初這屬于政府行為,那我們現在也沒有理由把藏品歸還給別人。北京圖書館認為對待歷史遺留問題應該慎重,作為國家圖書館,北京圖書館條件最為優越。因此,他們認為這批藏品還是仍由他們保存為好。

中國社科院近代史研究所認為北大圖書館的請求“不符合實際情況”。他們說,近代史所收藏的胡適個人資料“并非來自北大,亦非由文化部分配”。他們在進駐該所現址東廠胡同一號(即胡適原居所)時,就在胡適辦公室中發現了他未及整理搬運的大批書信、文件。這些書信、文件由近代史所整理并保存,應算近代史所固有。此外,他們的收藏中,另有一批藏品來自私人的捐贈和向歷史博物館征集得來,只有很小的一部分來自北大。針對胡適的遺囑,他們認為:這一遺囑的法律效力值得懷疑,遺囑如何解釋也需進一步商討。總的來說,他們認為北大圖書館拿不出實據,無法證明1954年和1962年兩次分割的事實。

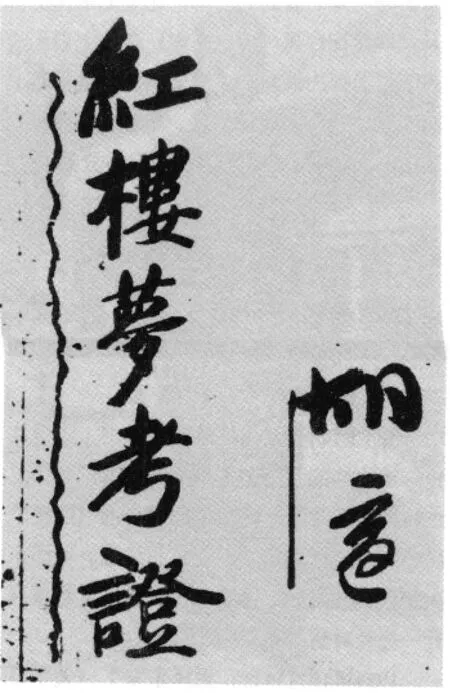

胡適的 《紅樓夢考證》手稿封面。

鑒于三方未能達成共識,胡適藏品的合并計劃只能擱淺。

由于歷史、政治等原因,關于胡適的研究在大陸起步較晚,但發展速度卻相當快。1979年,中國社科院近代史研究所整理出版了《胡適來往書信選》。1985年,他們又整理出版了兩冊《胡適日記》,收錄了1910年、1921年、1922年、1937年、1944年間總共26個月的胡適日記。1994年,黃山書社影印出版了中國社科院近代史研究所整理的42卷的《胡適遺稿及秘藏書信》,每套售價2.6萬元。此外,還有耿云志、歐陽哲生合編的《胡適書信集》,胡明編的400多萬字的《胡適精品集》,耿云志編的300多萬字的《胡適論爭集》以及1998年由北京大學出版社出版、歐陽哲生主編的600多萬字的《胡適文集》12卷。

面對如此廣闊的研究空間,如此重要的研究課題,學者們的愿望是一致的,那就是:充分、全面地利用現有資料,系統展開更進一步的研究。正如一直關注此事的學者沈乃文所講:“不管由什么人收藏,最重要的是要對胡適這批藏品和資料好好地進行整理、利用和研究,那樣才能最大程度地發揮出它們的價值。”

值得一提的是,遺存海峽兩岸的胡適藏品,也頗受兩岸學界的關注。1948年底,胡適離開北平之后的藏品,現主要保存在臺北胡適紀念館。2009年4月,北京大學圖書館與臺北胡適紀念館正式簽署《胡適藏品目錄整理合作協議》,這標志著兩岸合作整理胡適藏品邁出了可喜的一步。