收入分配不平等隨經濟增長變動的研究綜述

劉國余

(東北財經大學,大連 116032)

一、引言

收入分配不平等一直是宏觀經濟領域中的一個重大研究課題。古典經濟學家曾視分配理論為經濟理論的關鍵組成部分。如David Ricardo就認為政治經濟學的研究主題應更多的集中在商品在參與生產過程的各階級間的分配規律。

新古典經濟學家繼承了古典經濟學家從生產要素角度著手(即要素的功能性分配)的研究方法,形成了現在作為經濟學教科書基本組成部分的生產要素分配理論;到了20世紀50年代,收入分配研究的重心轉向了個人收入分配理論,即將研究的重點從關注收入規模分配的不平等,轉向由基尼系數等指數描述的個體之間收入分配的不平等,并重點研究這種不平等與經濟增長之間的關系。Kuznets有關二者倒“U”關系的假說就是在這一時期提出來的。至此,收入分配不平等問題成為經濟理論研究的一個熱點;到了20世紀70年代初期,隨著理性預期革命的興起,受到使用代表性個人假定研究方法的影響,使得學者對收入分配的研究興趣有所下降;到了20世紀80年代中后期,隨著新增長理論的興起,有關收入分配的研究再一次得到了復興。

分析眾多的研究文獻可以發現,自20世紀50年代開始,關于收入分配不平等的研究主要著眼于收入分配不平等與經濟增長的關系,且主要圍繞著Kuznets的倒“U”假說展開,重點討論這種倒“U”關系的存在性問題。早期的研究使用統計分析的方法,利用國別數據,普遍認為這種倒“U”關系是存在的。但之后的眾多研究則越來越傾向于認為收入分配不平等與經濟增長之間的關系并非單向、唯一的,而是會呈現出正“U”型,或者是非規則的關系型,如過山車似的“峰谷”型等。為此,本文首先梳理了早期支持倒“U”假說的研究文獻,如Kuznets(1955)、Paukert(1970)、Ahluwalia(1970)的研究。隨后又梳理了與倒“U”假說的結論不同的研究文獻。通過這兩方面文獻的梳理,會發現關于此方面的研究在理論和研究方法方面都得到了拓展和深化,并且由早期的使用統計方法變為更加注重使用計量模型進行實證檢驗。在計量檢驗的過程中,學者們發現,收入分配不平等的程度并非“被動”的隨著經濟增長變化,而是其在變化中也會影響到經濟的表現,對經濟增長產生影響。

二、收入分配不平等隨經濟增長呈倒U型變動的理論綜述

有關經濟增長與收入分配不平等之間關系的經典著作為Kuznets的《經濟增長與收入的不平等》(1955)。在文中他提出了有關經濟增長與收入分配不平等之間倒“U”型關系假說。具體的他指出當所選擇的數據滿足以下假定:使用家庭的支出數據作為個人收入水平的測度;同時為了保證數據的完整性,所選擇的數據要包括社會上所有的個人,而非一部分人。但是這些個人不包括有收入來源,但是仍舊處在學習階段和已經退休的人;測算的個人收入只包括當期的收入,而不包括未來預期可得到的資本性收入。Kuznets利用來自當時工業化國家的個人收入數據,使用統計學的方法發現,在英國和美國,人均國民生產總值逐漸提高的過程中,收入分配的不平等程度會在起初出現同向的上升,表現為基尼系數的不斷增大。而當人均國民生產總值達到一個極點值后,收入分配的不平等程度又會下降,表現為基尼系數的不斷減小。至此,Kuznets謹慎的指出,若將人均國民生產總值的上升視為經濟增長的直接表現,那么在經濟增長和收入分配不平等之間可能存在著倒U型的關系,這就是著名的倒U假說。但是Kuznets在文章結尾的再討論部分也指出,由于他在文章中使用的收入分配不平等、個人收入等概念缺乏嚴密性,加之文章中缺少足夠多的、具有說服力的實證檢驗,所以有關經濟增長和收入分配不平等之間的關系研究還存在很大的探討空間。正因如此,關于此問題引起了后來許多經濟學家的關注,對此進行了更加廣泛深入的研究。

Kuznets之后較早的一些研究表明,收入分配不平等與經濟增長之間的倒“U”型關系曲線是存在的。例如,Aghion&Commander(1999)在文章中應用一般均衡模型來模擬不平等和經濟增長的關系。通過回歸分析,得到了二者之間倒“U”型的關系。這一結論得到了Fan(2000)所給出的實證的支持。Fedorov(2002)使用來自俄羅斯的數據,研究結論也表明,俄羅斯的不平等在1991年-1996年間迅速上升,穩定了一段時間后又開始下降。

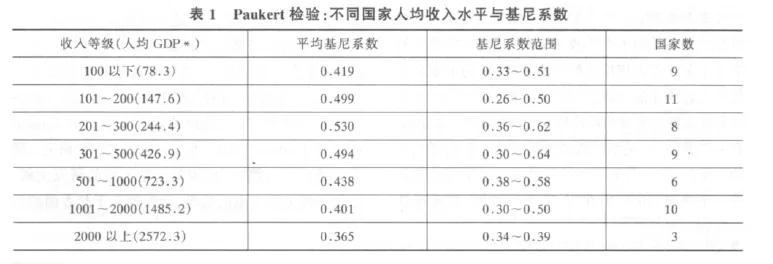

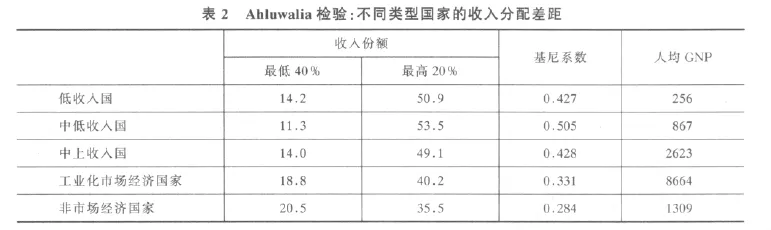

很多學者還利用實證數據支持Kuznets假說。其中Paukert、Ahluwalia用橫截面數據進行檢驗支持了Kuznets的倒U型假說。Paukert在比較分布在不同收入組的56個國家基尼系數的平均值時發現,當一個國家的人均GDP進入301~500美元組之前,經濟增長將導致收入分配不平等程度的惡化,即在經濟增長的這一階段,收入分配不平等隨著經濟增長而逐漸擴大。但是當人均GDP超過這一組之后,收入分配差距將隨著經濟發展而逐步縮小(見表1)。Ahluwalia則利用60個國家的樣本資料進行了驗證,他的結論也支持收入分配不平等隨著經濟增長會出現“先惡化后改善”的趨勢的理論(參見表2)。

?

?

三、收入分配不平等隨經濟增長呈特殊變動形態的理論

與以上的研究結論不同,還有眾多學者的研究得出了與倒“U”假說不同的結論。Chenery(1974)利用來自18個國家和地區1950年-1970年的面板數據,檢驗了在此期間,收入分配不平等隨著經濟增長的變動方向。Chenery在研究中將18個國家中處于全社會財富后40%的個人收入的增長幅度與整個經濟的增長速度(用GNP增長速度進行度量)進行比較。最后他發現這部分人收入的增長與GNP的增長速度之間的關系并不是唯一的。具體的,文章中使用的18個國家和地區的數據中,有1/3的國家和地區中的這部分個人收入的增長速度快于GNP的增長速度;有11個國家中的40%的低收入者的收入的增長慢于整個經濟的增長。同時,來自韓國的40%的低收入者的收入份額的增長保持了與GNP的同步增長。這一事實表明:在經濟增長早期,收入分配不平等程度并非一定是惡化的。

Epstein和Axtel(l996)應用基于主體的經濟模擬方法研究了經濟增長對收入差距的影響,發現隨著經濟的增長收入差距將逐漸擴大,并未出現縮小的趨勢。Robert Lucas在1992年也證明了收入分配的方差隨著經濟增長會趨向于無窮大。很多學者也指出,根據Kuznets以后這半個世紀一些發達國家的數據,這一倒U型曲線的走勢并未普遍延續。例如德、法、北歐國家吉尼系數都有下降,英國基本沒有變化,美國則從1950年的0.36上升到2000年的0.408。

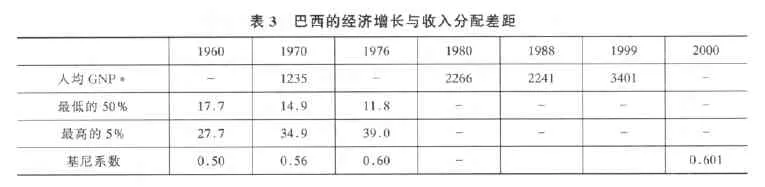

Garner&Terrell(1998)的研究則發現,在整個經濟增長的過程中,捷克斯洛伐克的收入不平等程度保持了比較穩定的狀態;Fields(2000)使用二十世紀七八十年代韓國、中國香港、中國臺灣和新加坡的數據,檢驗了“亞洲四小龍”在保持經濟高速發展的過程中,收入分配狀態的變動情況。最后Fields指出,收入分配不平等的惡化并非經濟增長必須付出的代價,同時倒“U”型假說指出的在經濟增長到一定階段后收入分配不平等將得到改善的結論也未被時序數據檢驗證明。很多發展中國家在經濟增長過程中反而出現了收入分配不平等持續擴大的局面。威爾伯、伊爾馬·阿德爾曼等人對42個發展中國家的時序數據進行了檢驗,其研究結果表明經濟增長對收入分配的主要影響在于減少窮人的絕對收入和相對收入。經濟發展帶來的好處非但沒有自動地使窮人受益,而是使得在整個過程中經濟成果垂直向上流動,即受惠的是中產階級和富人。威爾伯在研究中引用了以巴西為代表的,主張“經濟增長第一,社會公平第二”的國家為例(見表3)。并指出在這些國家中,經濟發展使得各階層受益不均的情況表現得尤為突出。

與之前提出的經濟增長與收入分配不平等之間呈正相關或者負相關的研究結論不同,有一些學者的研究得出了二者之間非常特殊的關系形式。

Kattuman和 Redmond(2001)利用來自于匈牙利的數據進行了驗證。他們的研究發現在匈牙利經濟發展和收入分配不平等之間雖然在長期存在著正向關系,但是在短期內二者之間的關系卻是不規則的。在Keane和Prasad(2002)的文章中,他們使用了來自波蘭的數據,最后發現,經濟增長與收入分配之間存在著一種“峰谷”型關系:隨著經濟的發展,收入分配的不平等程度逐漸上升,當達到一個“峰頂”之后,隨著經濟的發展不平等又會下降,當下降到一個“谷底”之后,又會上升。他們還證明了當時處于轉型期的各個國家,經濟發展和收入分配之間都存在類似的關系。

?

Marta(2004)應用拉姆齊模型,利用來自于拉丁美洲16個國家的面板數據,得出了收入分配不平等與經濟增長之間呈二次型關系。Galor&Moav(2004)、Yoshiaki Sugimoto(2006)均提出了類似的結論。都認為,收入分配和經濟增長的關系隨著時間的推移呈現出一種不穩定的態勢,它們的關系取決于這個國家所處的經濟發展階段。

分析Kuznets之后的眾多研究會發現,持不同觀點的學者們普遍認為,Kuznets在文中缺少實證檢驗是導致其假說存在很大問題的最主要的原因。從分析方法上來看,正如Kuznets自己指出的,全文只有5%的實證部分,而其余的95%基本屬于推測。而且在實證檢驗部分他采用了截面研究。這種研究本身暗含的一個前提假設是,在同一個時點上,雖然各國的發展水平不同,但是都可以將其抽象為同一個國家,不同的發展水平相當于這個國家處于不同的發展時期。這樣就忽略了不同國家內部收入分配隨時間的變動,完全是一種靜態的研究,從而導致結論存在很大誤差。所以,若采用縱向時序分析的方法,或者面板數據將比采用截面分析的方法更可取。

四、國內關于收入分配不平等與經濟增長關系的研究

通過以上總結可以看出,鑒于諸多發達國家普遍認為,收入分配的公平更加重要,各國追求經濟增長的最終目的是為收入分配服務的,所以他們的研究更多集中于經濟增長對收入分配的影響。與之不同的是,在我國學者的大量研究中,更多關注于收入分配對經濟增長的影響。

有關收入分配與經濟增長之間的關系及相互作用機制,姜作培(1999)認為,經濟發展水平,首先會影響分配時的物質總量和內容,繼而影響到分配的結果。同時,收入分配的狀態又反作用于生產。這種反作用體現在會影響企業的生產規模、生產效率,最終對整個國民經濟的運行產生影響。曾憲明(2003)的研究從理論與實踐結合的角度出發,指出經濟增長與收入不平等之間的關系,并沒有必然性和直接性。由于影響經濟增長和收入分配不平等的因素是多方面和多維度的,所以不能簡單的認為他們之間存在正相關或負相關關系。與以上宏觀性的指出二者之間關系的研究不同,劉霖、秦宛順(2005)采用 Granger方法,利用相關數據,實證研究的結果表明:收入分配差距與經濟增長之間存在雙向的正因果關系。據此,作者指出這表明收入分配差距的顯著擴大對經濟增長具有正的效應。陳昌兵(2007)利用帶有兩個協整的VBCM模型,對經濟增長與收入分配間的相互作用機制進行了實證研究。結果表明:改革開放以來,我國收入分配是通過影響物質資本和人力資本水平的高低,從而影響經濟增長。在這個過程中,金融經濟的發展起到了“緩沖器”的作用。特別是當收入分配狀態對經濟增長產生不利影響時,金融發展能起到緩解的作用。與之相類似,經濟增長的作用若更多的體現為物質資本的增加,則對收入分配不平等起到擴大的作用;反之,若經濟的增長有利于人力資本的增加和積累,則對收入分配的不平等狀態起到縮小的作用。

有關收入分配隨經濟增長的變動形態研究,陳宗勝(2000)指出,在公有制條件下,在經濟的初始階段,收入分配差距較小。但隨著改革開放的深入,經濟發展速度的加快,收入差距會擴大。即在公有制經濟下,收入差距呈現倒U型曲線的形式。尹恒、龔六堂、鄒恒甫(2005)的研究引入了政治經濟均衡模型。結果表明,根據中間人理論,在政治均衡時,收入分配越不平等,均衡的資本稅率就越高,導致社會資本的積累越少,對經濟發展越不利。最后他們指出,收入分配不平等與經濟增長之間存在著一定程度的倒U型關系。而譚燕芝(2005)的研究發現,收入分配差距擴大不利于經濟增長,即二者之間存在著正U型關系。其中的傳導機制在于,收入分配差距的擴大,雖然會使得人們的儲蓄傾向提高,但是這些高儲蓄并不能總是轉化為有效投資,從而不能成為促進經濟增長的推力。鑒于此,只有通過各種政策和制度安排,使得儲蓄更加順暢的轉化為投資,才能使得收入分配不平等有利于經濟的增長。

與以上支持或者反對倒U型關系假說的研究不同,近年來我國很多學者開始更加細化的探究收入分配與經濟增長之間相互影響的因素。喬榛(2003)的研究指出,改革開放之后,消費結構機制是收入分配影響經濟增長的一個重要途徑。具體說來,隨著收入差距的擴大,推動了消費結構的演進,進而推動消費需求持續擴大,為經濟增長提供持續的動力。但是,針對目前我國收入分配的現狀,作者指出為了進一步推動消費結構升級,必須努力縮小收入差距,在普遍提高收入水平的前提下,為消費升級提供更多的動力。與此研究結論相反,羅小憨(2004)的研究指出,長期看來,經濟運行的速度和方向與居民消費需求的變動方向和速度具有正相關關系。所以,當收入分配差距過大時,由于制約了消費需求的增長,進而對經濟的長期增長產生不利影響。楊俊、張宗益和李曉羽(2005)利用實證研究得到了相似的結論。他們選取了1995年-2000年和1998年-2003年期間,來自于中國20個省份的關于居民收入、消費水平及GDP增長的截面數據與時序數據,將兩部分數據相結合進行回歸。結果表明,我國21世紀90年代中后期收入分配差距程度,與之后的經濟增長之間存在較為顯著的負相關關系。馮邦彥(2006)的研究引入制度均衡演進的理論,以此探討在我國,收入分配制度變遷和經濟增長之間的關系。結論指出:我國的收入分配制度經歷了一個從均衡到非均衡,然后最終又調整為均衡的變動過程;我國經濟增長與收入分配制度變遷之間存在著正相關關系。姚先國(2007)的研究指出,當一項宏觀政策具有協調收入分配結構、改善收入分配狀況的效果時,不僅能在短期很好的調控宏觀經濟,更重要的在于長期內能帶動人力資本和物力資本的積累和結構的改善,從而為經濟增長提供動力。汪同三(2007)的研究從收入分配狀態影響經濟增長結構的層面入手,指出當收入分配不平等時,由于對未來的理性預期中的不確定性增加,從而傾向于多儲蓄,這就需要相應的高的投資水平和高的凈出口水平支撐。從另一個層面來講,收入分配的不平等又體現為初次分配中高利潤、低工資的局面,又進一步推動了投資和出口的高速增長。使得我國經濟增長會更多的依賴固定資產投資和凈出口。這種格局的一個必然結果是,長期的產能過剩、產業逆向選擇等不良后果,最終影響經濟的平穩較快可持續發展。

五、結論

收入分配不平等與經濟增長之間的關系一直是學術界關注的焦點問題之一,特別是隨著各國收入分配不平等狀況的不斷惡化,這一問題變得尤為重要。梳理近現代關于收入分配不平等的研究文獻會發現,雖然從對Kuznets的倒“U”假說進行檢驗性研究開始的,有關收入分配不平等與經濟增長之間的關系的研究所得到的結論并不明確,但學者們后來的研究都顯示,收入分配與經濟增長可以通過各種傳導機制互相影響,這就為各國政府的決策選擇提供了依據。

有關收入分配與經濟增長關系的研究得到的結論普遍認為,收入分配不平等對經濟增長的影響是與經濟發展所處的階段有關的。具體說來,在經濟發展初期,經濟的發展需要集中大量的人力物力,而收入分配的不平等會推動資源集中于生產效率最高的部門,從而推動經濟快速增長。這個過程中還會帶來人們收入水平的快速增長;但是隨著經濟發展到一定水平,由于個人從經濟初期發展中獲得的財富水平不對等,所以對于高收入者而言,他們在此階段會有更多的資源進行再投資,從而使得財富的積累速度更快。而低收入者財富的積累速度則相對較低,從而造成收入差距出現擴大的趨勢。若此時政府的再分配政策不力,那么經濟的高速發展并不能為低收入者創造更多的獲得更多收入的機會,所以收入分配不平等的問題會越來越嚴重。

當出現了收入分配的問題之后,市場在縮小收入差距方面是無能為力的,更多的是要靠政府,這就需要政府在做出有效的政策選擇時,首先需要明確收入分配影響經濟增長的傳導機制。因為,兩者間的影響機制表明,即便是在經濟增長時,它所帶來的好處也不能自動地惠及窮人,不能自動地彌補為了追求效率而犧牲的公平狀況。因此,政府就必須,也只能通過制定有針對性的政策,通過影響這些傳遞變量來實現對收入分配與經濟增長的調控。這也是近代學者們投入很多的精力去研究收入分配和經濟增長之間的動態演化的一個深層次原因。

〔1〕A B.Atkinson.A Sufficient Condition for Generalized Lorenz Order.Journal of Economic Theory,2000(2):286-292.

〔2〕Acemoglu&Robinson.The Political Economy of the Kuznets Curve.Review of Development Economics,2002(2):183-203.

〔3〕Aghion P.&Bolton,P.A Theory of Trickle-down Growth and Development.Review of Economic Studies,1997(6):151-172.

〔4〕Aghion P,Caroli E&Carcia Penalosa(1999).Inequality and economic growth-The perspective of the new growth theories.Journal of Economic Literature,1999(5):1615-1660.

〔5〕Alesina A.&R.Perotti.Income Distribution,Political Instability,and Investment.European Economic Review,1996(6):1203-1228.

〔6〕Alesina,A.&D.Rodrik.Distributive Politics and Economic Growth.Quarterly Journal of Economics,1994(2):465-490.

〔7〕Barro R.J.Inequality and Growth in a Panel of Countries.Journal of Economic Growth,2000(1):87-120.

〔8〕Chenery,H Ahluwalia.Redistribution with Growth:Policies to Improve Income Distribution in Developing Countries in the Context of Economic Growth.Oxford University Press,1974.

〔9〕Cutler,David&Lawrence Katz.Rising Inequality-Changes in the Distribution of Income and Consumption in the 1980s.American Economic Review,1992(2):546-551.

〔10〕David M.Cutler&Lawrence F.Katz.Macroeconomic Performance and Disadvantaged.Brooking Papers on Economic Activity,1991(2):1-74.

〔11〕陳昌兵.經濟增長與收入分配間的相互作用機制及其實證分析.[J]當代經濟科學,2007,(1):57-62.

〔12〕陳宗勝.中國居民收入分配差別的深入研究—評中國居民收入分配再研究.[J]經濟研究,2000,(7):68-71.

〔13〕馮邦彥,李勝會.我國收入分配制度變遷與經濟增長的關系研究.[J].經濟體制改革,2006,(4):23-26.

〔14〕姜作培.推進經濟增長方式轉變的收入分配政策選擇.[J]中央財經大學學報,1999,(3):3-8.

〔15〕劉富華.我國經濟增長的收入分配效應分析[J].云南財貿學院學報,2005,(5):20-24.

〔16〕劉霖,秦宛順.收入分配差距與經濟增長之因果關系研究[J].福建論壇(人文社會科學版),2005(7):79-82.

〔17〕羅小憨.收入分配差距對消費需求和經濟增長的制約作用[J].現代財經,2004,(11):26-28.

〔18〕喬榛.消費結構:收入分配影響經濟增長的一種機制[J].求是學刊,2003,(6):65-69.

〔19〕汪同三.投資、凈出口拉動經濟增長的深層次原因[J].東北大學學報(社會科學版),2007,(1):20-25.

〔20〕王小魯,樊綱.中國收入差距的走勢和影響因素分析[J].經濟研究,2005,(10):24-36.

〔21〕尹恒,龔六堂,鄒恒甫.收入分配不平等與經濟增長:回到庫茨涅茨假說[J].經濟研究,2005,(4):17-22.