產業轉移、外部失衡與中國的政策選擇

戴 磊, 趙 嫻

一、引言

改革開放以來,在市場化改革和政府有效的市場干預之下,中國成功融入到全球產業鏈的分工體系,國內人口紅利的優勢得以充分利用并集中釋放,并隨之形成了一股工業化和城市化浪潮,帶動中國經濟迅速突破貧困陷阱,走向現代化之路。伴隨著中國經濟取得突飛猛進發展的同時,全球性的產業轉移和空間重新布局成為這一時期的典型事實,以跨國公司為主導的全球性產業大騰挪極大地促進了區域發展和資源的利用效率,但同時,這種外商投資、生產,然后復出口的來料加工貿易模式所造成的失衡也在不斷積聚,20世紀中葉以來如火如荼的產業轉移使發達國家傳統產業逐步走向空心化,而以技術和創新驅動的新興產業所吸收的就業人數遠遠不及傳統制造業,在政府主權債務危機的推波助瀾下,發達國家失業率居高不下,復蘇道路上步履維艱,外部需求將進入較為確定的長波調整周期,中國也將受到全球經濟再平衡強力矯正的影響。

當然,全球經濟長期以來的失衡,其原因是多方面的,如發達國家高福利制度下的跨期消費、美國的金融貨幣霸權以及中國出口導向型政策的過度激勵等,全球范圍內的產業轉移僅僅是造成這一結果的必要而非充分條件。盡管如此,本文仍然立足于這一結構性視角,試圖通過分析產業轉移和經濟失衡的內在邏輯聯系,在新的宏觀形勢下,重新尋找全球經濟再平衡過程中的中國可持續發展路徑,這對置身于全球一體化中的中國而言,極具理論意義和現實意義。

二、產業轉移與國際分工格局的形成:失衡的伏筆

1.國際產業轉移的4次浪潮

圖1 第二次世界大戰以后的四次全球性產業轉移浪潮

國際產業轉移是由于資源供給或產品需求條件發生變化后,某些產業從一個國家(地區)轉移到另一國家(地區)的經濟行為和過程。[1]第二次世界大戰以來,全球共發生了4次大規模的產業轉移(如圖1所示)。20世紀50年代,歐美國家率先成功完成了從農業經濟向工業經濟的轉變,確立了在全球經濟和產業中的領導地位,進入了工業化中期的發展階段,其支柱產業逐步轉向汽車、化工等重化工業,曾經輝煌一時的輕紡等傳統勞動密集型產業的利潤率不斷收窄,并逐漸被邊緣化。而此時的日本處于工業化初期,整體工業水平落后,勞動力成本低,市場需求廣闊,具備承接產業轉移的眾多有利條件,在這種條件下,日本順理成章地承接了歐美國家相對落后的產業,成為當時全球市場中勞動密集型產品的主要供給者,這是第一次國際產業轉移浪潮。

第二次國際產業轉移發生在20世紀 60~70年代,科技革命推動發達國家加快產業升級步伐,此時的日本經過快速發展的積淀,國內勞動力工資和生產成本迅速提高,勞動密集型產業逐步失去低成本的競爭優勢,開始通過對外直接投資把勞動密集型產業轉移到成本更低的中國香港、中國臺灣、韓國等周邊國家與地區,帶動亞洲“四小龍”經濟的騰飛,而日本則沿襲歐美國家的發展路徑,主動優化國內產業結構,把產業增長的重點向重化工業傾斜,同時努力發展電子、航空航天以及生物醫藥等技術密集型行業。

到了20世紀80年代,以中國東部地區為首的東南亞地區沿著亞洲“四小龍”的發展道路,承接了“四小龍”轉移出的勞動密集型產業,形成第三次全球產業轉移。在這一過程中,中國具有的比較優勢主要為低廉的勞動力成本,同時人民幣匯率、資金和自然資源等要素價格長期保持在較低水平,也使在中國開設工廠的成本優勢凸顯。這一制造業的轉移過程最早發生在廣東珠三角地區,到20世紀90年代初期又逐漸向長三角地區轉移。

表1 2010年中國部分工業制成品產量及其占世界的比重

與發達國家產業升級和產業轉移同步,20世紀90年代后期,在政策激勵和市場選擇的共同作用下,我國東部沿海等較發達地區將大量勞動密集型行業以及部分兼有資本、技術密集型行業向中西部轉移,這是第四次全球性產業轉移浪潮的重要標志。[2]

2.全球產業分工格局的形成:中國的低價工業化

20世紀80年代的中國,改革開放和隨后開始的農村工業化路徑,為世界經濟注入了低廉的勞動力成本,稅收上的三減兩免、土地的近乎免費供應、低廉的環境成本和金融抑制下的低利率、匯率水平,造就了中國資本的低成本和高回報,促進中國快速走向了低價工業化道路。[3]高額的資本回報率,使中國迅速成為全球吸收外商直接投資增長最快的國家,也成為全球最受矚目的新興經濟體(參見表1)。

過去30年,中國從沿海地區的三來一補貿易開始起步,通過承接國際產業轉移,大量外商投資企業的發展和沿海地區外向型產業模式基本形成,中國一躍而成為名副其實的世界工廠,繼輕工業之后,中國也逐步成為全球工業品出口最大的生產基地,在這些工業制成品背后,鋼材、水泥、電解鋁、玻璃、化纖等重要工業材料的產能更加龐大。根據統計數據,2010年中國的發電量和能源消費量雙超美國,成為中國生產能力的又一次跨越。

3.全球產業分工格局的形成:美國產業結構高端化

20世紀80年代的發達國家私有化運動和以“華盛頓共識”為代表的新自由主義思潮在發展中國家的傳播,為隨后的經濟全球化和全球范圍內更加便捷流暢重新配置資源奠定了重要基礎。從20世紀80年代開始,全球發達經濟體進入了歷史上從來沒有過的黃金時期:經濟增長明顯加快,通脹水平逐步下降。高增長、低失業、低通脹的“一高兩低”黃金組合,使許多經濟學家和政策制定者認為美國經濟已徹底擺脫了以往的周期性循環,進入了一種“新經濟”,促進了美國成為全球服務業和金融創新的中心。

一是積極實行最嚴格水資源管理制度,率先出臺實施方案和考核辦法。廣東省政府分別于2011年年底和2012年年初印發了 《廣東省最嚴格水資源管理制度實施方案》《廣東省實行最嚴格水資源管理制度考核暫行辦法》,明確了“三條紅線”控制目標,制定了相應的目標任務和各年度重點任務。目前全省所有地市政府均制定了本市的最嚴格水資源管理制度實施方案和考核辦法。

在宏觀經濟穩定增長的背后,美國的產業結構發生了深刻的變化(參見表2)。首先是工業比重不斷下降,跨國公司逐步將其主要業務從制造業轉向服務業。根據世界銀行的數據,美國工業增加值占GDP的比重從1980年的33.51%下降到2010年的20.40%。同期制造業就業人數占總就業人數的比例下降更為嚴重,從1980年的21.6%降低到2010年的8.9%。其次是在各產業體系內部,大量的生產基地以對外直接投資(FDI)或外包的形式,從本土轉向新興經濟體和亞太地區,以便更充分地利用全球資源。從外包產業來看,從最初的玩具、內衣、機電加工等勞動密集型產業,逐步轉向軟件、生物醫藥、信息技術為主的高端服務業;從外包生產環節來看,從簡單的制造加工環節,發展到設計研發、供應鏈管理、金融服務等核心業務環節,外包開始向產業價值鏈的高端環節逐步集中。外包給跨國公司貢獻了巨大的利潤,也使美國的產業結構、行業結構因為外包而逐步空心化,制造業部門衰落,制造業失業不斷上升,金融業開始脫離產業而走上獨立運行軌道。以美國為代表的發達國家,正憑借其金融和技術壟斷優勢而退出全球生產者的舞臺。自此,一個中國生產、全球消費的國際分工和國際經濟體系逐步形成。[4]

表2 美國各產業及商品和服務GDP占比(1970~2010年)單位:%

三、全球經濟失衡與再平衡調整的必然性

這種基于比較優勢理論以及雁陣模式[5]上的分工體系,在一定時間內無疑會增加供給并極大地促進生產率的提高,壓低全球性的通脹水平,但隨著2008年金融危機的爆發,這種發展中國家生產、發達國家過度杠桿化以刺激消費的增長模式正面臨長期的挑戰。

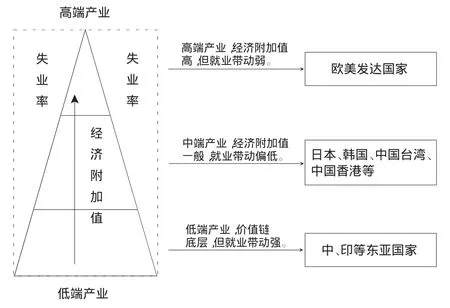

1.發達國家傳統產業空心化導致結構性失業長期居高不下

如前所述,全球性產業轉移的結果最終造就了頂層為少量高端產業、底層是大量低端產業的金字塔式的產業結構(參見圖2),毫無疑問,高端產業自然資源要素投入少、效率高、經濟附加值高,并引領著社會經濟發展的方向,理所當然地成為各國政府偏愛的對象,但高端產業一般是資本和知識密集型產業,對勞動力的要求是少而精,其吸收就業的數量非常有限。因此,以歐美為代表的發達國家在注重發展本國尖端科技的同時,往往忽略了傳統產業的就業促進作用。自20世紀90年代后期,歐美國家長期失業率一直處于相對較高水平,2008年金融危機后,這種狀況不斷加劇,產業調整造成的結構性失業可能是主要原因。

2.2008年金融危機后,失衡的增長面臨諸多挑戰

一直以來,中國宏觀經濟基本面始終保持著非常良好的狀態,經濟增長強勁,憑借過去30年國際產業轉移和國內政策的準確產業定位,中國廉價的勞動力和其他資源優勢得以完全發揮,并充分享受到了“全球化溢價”,獲得了越來越多的就業機會和勞動收入。與此同時,中國對外貿易量持續增長,對經濟增長的拉動作用不斷加大,如1997年外需對經濟增長的貢獻接近50%,新世紀以來對外需的依賴有所下降,但在危機前依然貢獻較大。

金融危機后,舊有的依靠廉價資源來發展工業的道路面臨著極大的挑戰。首先,大宗商品和資產價格不斷沖擊,使得制造業成本大幅上升。其次,勞動力、土地成本不斷上升,在很大程度上壓縮了制造業企業的利潤空間,加上人口老齡化趨勢不斷加強,可用的廉價新增勞動力資源趨于枯竭。再者,隨著生活條件的改善,經濟發展的環境約束越來越明顯,資本成本開始明顯上升。這些變化結合在一起,導致了制造業企業利潤不斷攤薄,使中國這個世界工廠面臨的產業升級問題越來越嚴重。

圖2 全球產業層次分布

另外,長期的經常賬戶順差和外部資金流入極易誘發通脹和資產泡沫風險,經常賬戶順差/GDP在危機前的2007年已經超過10%,遠高于美國推崇的4%標準。①所積累的外匯儲備頭寸目前更是已經超過3萬億美元,中國商業銀行因此以外匯占款的方式不斷地被動投放貨幣,與此同時,為了壓制通脹和資產泡沫風險,央行又不斷在公開市場上回籠貨幣,以控制基礎貨幣的無序增加,這在客觀上加大了宏觀金融的管理成本。

3.發達國家債務危機倒逼全球經濟再平衡

在這個全球生產—消費體系的一端,是美國等發達國家憑借其尖端產業優勢以及金融貨幣壟斷權力,獲得了源源不斷的利潤。新世紀10年以來,隨著美國經濟走過黃金階段和不斷發動對外戰爭,聯邦政府的財政赤字重新開始攀升,債務風險不斷累積。但是由于美國經濟增長比較強勁,債務問題并沒有引起市場的太大反應。

2007年次貸危機爆發后,為應對金融市場和需求萎縮的巨大沖擊,消除信息不對稱,2008年底各國政府出臺了一系列旨在穩定金融市場和宏觀經濟的政策,其核心一方面是基于凱恩斯主義的財政刺激,另外一方面是通過金融市場的對沖效應,以政府的加杠桿對沖私人部門的去杠桿,以政府的信用對沖私人部門信用,其效果無疑是值得肯定的:緩解了資產負債表迅速惡化導致全球性衰退的風險,發達國家也因此迅速擺脫了經濟衰退,迎來了短暫的繁榮。但好景不長,隨著歐洲主權債務危機的爆發,政府公共部門的支出效應正在退去,私人部門由于持續去杠桿化導致總需求出現“斷層”,其內在核心原因在于傳統產業的萎縮對就業的帶動遠遠不夠,居民消費也因此遲遲沒有跟進。

簡而言之,從全球經濟失衡的視角看,長期以來的產業轉移起碼造成兩方面的影響:其一,對中國來說,產業轉移形成了大量的出口產能,在內需尤其是消費由于種種原因遲遲未能啟動的環境下,進一步造成對外需的過度依賴,加上國內要素供給出現瓶頸,原來的增長路徑已經不可持續;其二,對發達國家來說,產業空心化意味著失業率高企的長期性,在后危機時代的今天,其復蘇道路更加崎嶇。因此,在中國充分享受了全球化帶來的紅利之后,發達國家和新興市場國家這種原有增長軌道已經不可持續,在這個糾正過程中,中國需要轉變發展模式,以創新來實現產業升級過程,但這是一個長期而艱巨的過程,中國不得不面對全球經濟再平衡過程的陣痛。

四、研究結論與政策選擇

在中國,由于2008年的過度貨幣刺激,經濟失衡有加劇的趨勢,同時通脹居高不下,房地產市場泡沫化嚴重,地方政府債務纏身,國家風險也在不斷累計,并進一步導致中國經濟在成功抵御2008年危機之后,再次面臨著新的治理問題。其內在機理在于始于2008年底的再杠桿化,使微觀負債水平快速拉升,包括房地產、地方政府以及國企在內的債務率已經達到或超出極限擴張速度,若再次使用宏觀貨幣系統性的整體推動,不但會造成中國式主權債務風險的累加,而且會刺激資產價格和通脹水平再次暴漲,帶來嚴重的社會問題。因此,未來政策的方向將以結構性的財政政策和產業政策作為切入點。

1.順應潮流,繼續推進中西部承接產業轉移,為再平衡沖擊提供緩沖地帶

珠三角、長三角作為一直以來的產業轉移目的地,由于受到勞動力、土地等自然資源匱乏的約束以及環境成本的提升,粗放擴張階段宣告結束。相比之下,中西部地區城市化和工業化程度較低,有大量未開發的資源和土地,其中耕地面積占全國的70%,可利用水能占比85%。礦產方面,中西部地區石油儲量占比達到60%,天然氣占比接近90%,煤炭占比達94%,其中僅陜西和內蒙的儲量就接近全國的60%,銅、鉛、鋅、鋁等重要金屬儲量也均在80%以上。不但如此,中、西部勞動力成本也遠遠低于全國平均水平,2010年分別只為東部地區在崗職工平均工資水平的80%和70%。

由于發展階段落后,中西部地區總體城市化率約在40%左右,仍處于城市化和工業化發展加速的初級階段,勞動力供給曲線非常平坦,隨著大量的“農民”轉變為“市民”,對不動產和消費的剛性需求將持續上升,投資驅動型增長的邊際效率仍然很高。當前,第四次國際產業轉移的大潮仍舊沒有結束,全球經濟萎靡不振,從整體上看,對產業轉移具有很大的抑制效應,但跨國公司對生產要素的重新組合與再配置從而降低成本,是面對需求萎縮的必然選擇,因此更愿意將價值鏈環節上附加值較低的部分轉移至低成本國家。在空間維度上,我國中西部地區仍舊面臨著巨大的發展機遇,通過激活中西部增長潛力,為全球經濟再平衡沖擊提供緩沖地帶,仍是當前政策的不二選擇。

具體措施上,首先,政府應努力降低企業稅費負擔及運營成本,在財政、稅收、土地、金融等多方面針對重點承接產業給予政策扶持,同時轉變政府職能,打造服務型政府,精簡各種手續及審批流程,提高政府辦事效率,為招商引資提供便利。[7]其次,理順生產要素價格體系,充分發揮市場對價格的調節作用,確保生產要素流轉暢通。要注重傳統產業的優化升級與自主創新,為此需加大教育投入力度,學習先進地區的教育模式,深化教育體制改革,著重培養本地區高素質人才與科研隊伍,同時完善人才市場建設,促進人才合理競爭與有序流動。最后,政府應加強法制建設與自然環境的治理,營造安定和諧、文明衛生的社會環境。

2.以重振內需為基本立足點,加快增長方式轉型

中國經濟增長在20世紀90年代主要靠外需,出口導向激勵是發展的關鍵,國內需求不足靠外需彌補。危機后最大的特點是中國的貿易盈余對GDP增長的貢獻一直呈現負貢獻,按后危機時代的國際經濟增長格局,外需已經很難帶動中國經濟了,甚至會出現連年貿易盈余下降的狀況,對中國經濟增長的貢獻為負,這是后危機時代中國經濟增長直接面對的難題之一。因此,重振內需是治理失衡問題的終極解決之道。

首先,重振內需要在保持一定投資規模的前提下,繼續優化投資結構,增加有效供給。當前經濟中,一方面存在著大量的產能過剩;另一方面也存在著供應短缺。因此,要打破壟斷,加強競爭,淘汰落后,這樣才有利于增加有效供給。打破行政壟斷,鼓勵民間資本進入社會基礎設施領域與第三產業,特別是金融、醫療等現代服務業,促進社會服務業的大發展,滿足社會對服務業的需求,矯正經濟結構扭曲,通過打破壟斷,鼓勵資金向著優化結構方向投資,增加服務類行業的供給。[8]

其次,在全球再平衡壓力的倒逼下,中國更需依賴財政稅收手段,提高直接稅比重,通過降低所得稅名義稅率,減少累進檔次,加大收入分配改革力度,同時需增加社保、教育、醫療等民生支出力度,加大轉移支付比重,建立一個覆蓋廣、可轉換的社保體系,逐步穩定居民的消費傾向和預期,達到降低投資—儲蓄缺口、從投資型拉動模式逐步過渡到消費型拉動模式的目的,從而減少對政府投資的依賴,最終以消費升級驅動產業結構升級,完成內需型社會的華麗轉身。

3.加快自主創新步伐,重塑國家競爭優勢

所謂創新就是要建立一種新的生產函數,[9]改變過去以要素投入實現增長的路徑依賴,為此,中國需要建立自主創新的長效機制,以發展戰略新興產業和高端裝備制造業為制高點,尤其是應當盡快推動低碳經濟技術的研發、推廣和應用,逐步參與碳技術的相關前沿,爭取能參與相關國際標準的制定,在全球低碳經濟舞臺上擁有發言權。同時積極發展多層次資本市場,解決創新過程中的金融約束問題,并做好國內產業升級改造與綠色更新周期的對接,爭取盡早在全球產業鏈上游占有一席之地。

展望未來,中國經濟的基本面依舊健康無虞,良好的儲蓄率和中央財政狀況以及高達3萬億美元的外匯儲備將成為抵御一切外部風險最重要的武器。“十二五”期間,勞動力供給和資本深化還有空間,城市化進程也處于“S”形曲線的加速期,足以保證投資繼續維持高位,通過啟動消費從而重振內需將是下一個周期的經濟增長點,而通過戰略新興產業的推動進而優化產業結構,改變對傳統增長路徑的依賴,是實現轉型的核心的命題。“十二五”期間,中國經濟仍能保持8%左右的增速,依舊是全球經濟增長的領頭羊。縱然如此,政策應更加注重增長的質量和效率,以宏觀轉型和微觀創新為驅動力,以制度變革為重要保證,方能以更低的成本引領中國經濟再次走向繁榮。

注釋:

①2010年10月G20首爾峰會時,美國財長蓋特納提出將經常賬戶差額控制在國內生產總值GDP4%以內的單一指標衡量方法,隨后遭到了大多數國家的反對。

[1]]劉友金,胡黎明,趙瑞霞.基于產品內分工的國際產業轉移新趨勢研究動態[J].經濟學動態,2011(3):101-105.

[2]潘悅.國際產業轉移的四次浪潮及其影響[J].現代國際關系,2006(4):23-27.

[3]張平,張曉晶.經濟增長、結構調整的累積效應與資本形成——當前經濟增長態勢分析[J].經濟研究,2003(8):3-27.

[4]戴磊,付敏杰.中國經濟步入長波衰減階段[N].中國證券報,2011-11-21(A05).

[5]赤松要.我國產業發展的雁行形態——以機械儀表工業為例[C].一橋論叢,1956(36):5.

[6]汪進,尹興中.流動性過剩、全球經濟再平衡——后危機時代國際經濟金融新格局分析 [J].經濟學動態,2010(6):14-19.

[7]張先進,容寧.中西部地區承接產業轉移應注意的問題與對策研究[J].改革與戰略,2008(4):112-114.

[8]張平,戴磊.中國經濟增長與“后危機”時代的均衡調整[J].現代經濟探討,2011(1):5-10.

[9]熊彼得.經濟發展理論[M].北京:中國商業出版社,2009.