小農戶與現代銷售渠道選擇——來自中國梨園的經驗數據

耿獻輝,周應恒

一、引言

從20世紀90年代中期開始,隨著超市的興起與快速發展,我國農產品零售渠道隨之發生了劇烈變化。位于農產品銷售終端的本土超市、國際品牌超市以及大量的傳統農貿市場,互相展開了激烈的競爭。雖然超市在干貨和冷凍食品銷售方面種類繁多,占盡優勢,但水果、蔬菜等生鮮農產品在超市的銷售仍然沒有壓倒傳統農貿市場。在產業鏈終端超市與上游種植農戶之間,層層密布著眾多中間商和中間環節。

由于大量小規模農戶的存在,超市很難通過傳統流通渠道從分散的小農戶那里獲得一種信譽可靠并具有標準化質量的農產品。為應對日益增加的消費者對產品質量的訴求,細碎化分散經營的小農生產必須通過某種形式組織起來進行專業化生產,在規模經濟基礎上產生規模效益,從而與農產品加工企業和超市保持更加緊密的聯系與合作,由此導致處于生鮮農產品從生產到消費整個鏈條不同階段的眾多主體,會產生更加緊密的合作關系,也會倒逼產生更多基于與超市、農產品加工企業和農產品出口企業簽訂的生產合同的農業合作社或商品化農場。這種趨勢將持續下去,并深刻改變中國農產品生產方式與流通渠道。[1]

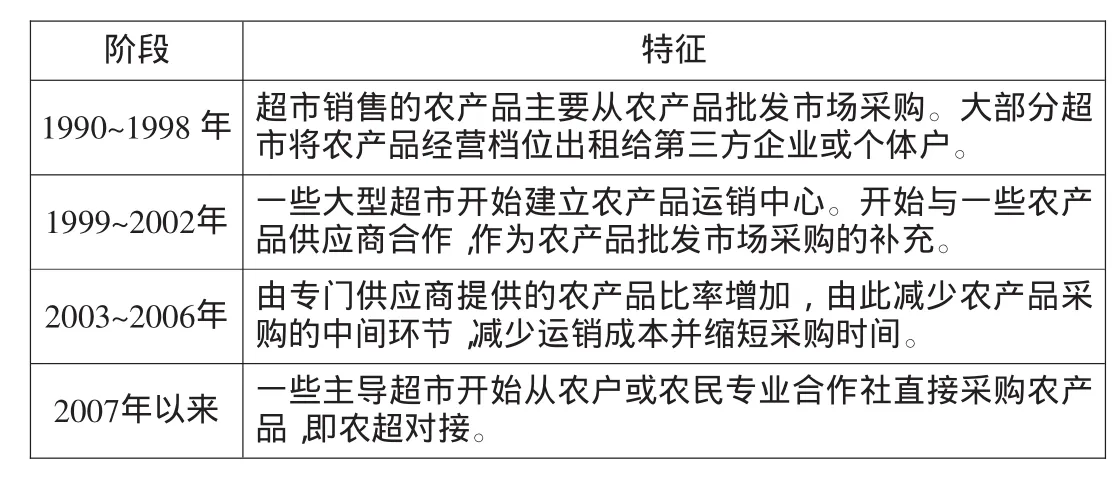

超市作為水果供應鏈的最下游,在眾多城市消費者購買的刺激下,超市生鮮銷售發展迅猛。目前來看,超市主要從批發市場采購生鮮農產品,中國的小農生產者尚未卷入生鮮銷售終端重構所造成的巨大影響之中。近兩年來,越來越多的超市或出口企業開始直接在果蔬主產區建立采購基地,或直接向農民采購水果蔬菜。隨著超市的日益發展,不少大型超市的生鮮運銷中心漸成規模,甚至出現了超過一萬平方米的大型生鮮運銷中心,這些生鮮運銷中心配有冷鏈運輸車。國內一些大型超市,如物美超市,在山東建立了綠色蔬菜直接采購基地,以農超對接的形式向北京500家物美超市直供綠色農產品。根據采購環節的不同,我國農產品經由超市銷售的發展歷程可劃分為四個階段(表1)。[2]

表1 中國農產品在超市銷售的發展歷程

特別是2007年以來,我國一些大型超市為減少采購層級,通過農超對接的形式直接從水果或蔬菜生產者那里采購生鮮農產品,在全國建立了廣泛的采購供應網絡,這種最新的發展趨勢當然會對消費者產生影響。除此之外,我國的農超對接還促使整個農產品流通渠道和供應鏈結構發生了深刻變化,深刻影響著處于供應鏈最上游的水果和蔬菜生產者的生產和收益。所以,農超對接引發的農產品銷售渠道變革及其對整個產業鏈結構的影響,便成為一個非常引人注意的研究課題。

國際學術界對超市興起及其與發展中國家農民關系的關注始于20世紀90年代,期間一直伴隨著零售渠道在發展中國家的重構。2007年之前,以里爾頓(Reardon)等人的研究為主要代表的大部分文獻集中在南美洲、非洲、亞洲等發展中國家超市等現代流通渠道的發展及其對發展中國家食品體系和小農戶的影響方面。[3]、[4]、[5]、[6]、[7]、[8]、[9]、[10]、[11]在這一時期,文獻更多的是從理論和描述性分析角度著手,來理解發展中國家超市發展對小農戶的影響。2007年以后,越來越多的文獻開始用計量經濟學方法來實證分析影響發展中國家小農戶加入超市等現代流通渠道的決定因素,這些研究大多通過問卷調查來獲取數據。Probit選擇模型被廣泛用來分析市場渠道選擇決定因素,主要是關于非洲和亞洲的入戶調查分析,[12]、[13]、[14]、[15]研究表明,小規模農戶是可以融入現代銷售渠道的。當然,并不是所有研究都認為現代流通渠道可向所有小農戶敞開。例如,有研究證明,現代銷售渠道為小農戶設置了資本和規模壁壘,小規模貧困農戶非常難以加入超市等現代渠道。[16]、[17]針對我國正在發生的農產品流通渠道變革,胡(Hu)描述了超市在中國的發展及其對小農戶可能產生的機會與挑戰。[18]黃(Huang)主要分析中國園藝部門供應鏈重構的決定因素及其影響后果。[19]米亞妲(Miyata)率先用計量經濟學方法分析中國的合約農業及其對加入其中的農戶的影響,研究發現,參加訂單農業的農戶通常擁有更多農業財產。[20]以上實證研究對于我們從不同國家和地區角度理解現代農產品流通渠道加入的決定因素具有積極意義,也給了我們深刻的啟發。

超市的發展加速了我國農產品流通渠道變革的步伐,與此同時出現了一些新的變化。首先,我國的基礎設施建設日漸完善,國家高速公路網絡初成體系,大大減少了農產品長距離運輸的時間;其次,越來越多的農產品出現了區域集中化生產趨勢,便于超市在水果或蔬菜主產區建立直采基地;最后,各式各樣的農民專業合作社提高了中國農民的組織化程度,超市可通過合作社與眾多小農戶連接在一起。自2007年我國實施農超對接工程以來,農民專業合作社也快速發展,我國的小農戶可比以往更加方便地加入超市等現代流通渠道,超市等現代流通渠道也更有可能從農民手中直接采購農產品。在這種新的環境下,小農戶的銷售渠道選擇就成為了一個非常有意義的題目。目前,很少有文獻討論中國農超對接等現代流通渠道選擇的決定因素,本研究試圖通過在梨產區進行入戶調查獲取數據,進而構建計量經濟模型來實證銷售渠道選擇決定因素。我們之所以選擇以梨為例,主要因為我國是世界上最大的梨生產國,2009年其總產量約14萬多噸,占當年世界總產量的65.68%。另外,由于沉沒成本的存在,梨農在履行合約時難以砍掉梨樹轉而種植其他作物。這使得本研究能更為合理地解釋哪些因素對農民加入現代銷售渠道起決定作用。

文章組織結構如下:第二個問題是調查數據說明及描述性統計分析;第三個問題是采用Probit模型實證分析梨農銷售渠道選擇決定因素;最后得出結論并進一步討論。

二、調查數據與描述性統計

本研究所使用的數據來自南京農業大學2011年8月在河北、湖北兩地進行的“渠道變革與梨農收益”實地調查。因難以通過公布的統計數據獲取微觀主體經營的詳細資料,課題組采取隨機抽樣方式進行樣本的選取和調查,以獲取翔實的微觀數據和信息。為保證樣本質量,調研時采用結構式問卷,由調查員與受訪對象進行面對面訪談,一共得到210個農戶的資料。

隨著超市及果品加工出口企業的發展,我國梨果主產區的梨果市場營銷渠道也隨之發生了巨大變化。隨著農超對接工程的實施,大型超市開始在梨產區建立直采基地,增強了農民與現代流通渠道的聯系。與此同時,農民專業合作社也開始快速發展,一些農戶開始加入當地的梨生產合作社,部分梨農開始聯合起來增強自身的組織化程度,從一定程度上提高了梨出園價的談判能力。除超市外,一些冷凍倉庫、果品加工出口企業也日益發展,使得梨農在傳統農民經紀人和果品收購站之外,有了更多現代流通渠道的選擇,逐漸形成了傳統銷售渠道(包括小型批發商、經紀人、果品收購站)和現代銷售渠道(包括超市采購、農產品加工企業采購、冷庫采購等)并存的市場營銷和流通格局。

在210份梨農調查問卷中,選擇通過傳統渠道銷售梨果的有135戶,占樣本總數的64.3%;選擇通過現代銷售渠道銷售梨果的有75戶,占樣本總數的35.7%。雖然目前梨果的產地流通仍然以傳統渠道為主,但超市、加工企業、出口企業、冷庫等現代化元素的力量在增強,盡管其規模和數量依然偏小,卻為梨農提供了更多的選擇,也與傳統渠道展開了激烈競爭。

從人口特征來看,選擇傳統和現代銷售渠道的農戶戶主年齡、家庭規模和梨種植年限之間存在一些差異。選擇現代銷售渠道的農戶戶主平均年齡比選擇傳統銷售渠道的戶主大4歲左右;選擇現代銷售渠道的農戶戶主教育年限與選擇傳統渠道的戶主基本沒有差異,平均值僅高出0.29年;選擇現代銷售渠道的戶主種梨年限平均為15.67年,比選擇傳統銷售渠道戶主的11.8年高出近4年。由此可見,戶主年齡較大、種梨經驗更豐富、戶主受教育水平較高的農戶選擇現代銷售渠道的可能性更大。

從不同銷售渠道的梨園特征來看,農戶的梨園面積存在較大差異,選擇現代銷售渠道的梨種植農戶梨園面積比選擇傳統銷售渠道的農戶大。選擇現代銷售渠道的農戶梨園面積平均值為5.32畝,而選擇傳統銷售渠道的農戶梨園面積為4.02畝,這是五年的數據,2010年的數據同樣如此。可見,無論是2006年還是2010年,選擇現代銷售渠道的農戶梨園面積比選擇傳統銷售渠道的要高。這從某種程度上說明,選擇現代銷售渠道的農戶梨生產經營專業化程度更高,也說明現代銷售渠道更傾向于規模較大的農戶,有可能會對小規模農戶產生一定的排斥作用。

從農業資產和家庭財富來看,選擇現代銷售渠道的梨農比選擇傳統銷售渠道的梨農擁有更多的農業資產和家庭財富。選擇現代銷售渠道的農戶擁有5000元以上農業機械的比例和家庭電腦擁有率,分別比選擇傳統銷售渠道的高出5.2%和7.2%。與此同時,選擇現代銷售渠道的農戶比選擇傳統銷售渠道的農戶更少從銀行貸款。選擇現代銷售渠道的農戶,其梨園擁有灌溉設施的概率比選擇傳統銷售渠道的高26.19%。以上分析從一定程度上表明,擁有較多農業資產和家庭財富資本的農戶會更多選擇現代銷售渠道,農產品現代銷售渠道的進入可能面臨一定的資產與資本門檻。

從組織程度與信息獲取情況看,選擇現代銷售渠道的農戶非農就業機會比選擇傳統銷售渠道的農戶低25%,越有非農就業,越有可能選擇傳統銷售渠道。選擇現代銷售渠道的農戶參加合作社的概率比選擇傳統銷售渠道的農戶高35%,參加合作社的農戶有可能傾向于選擇現代銷售渠道。選擇現代銷售渠道的農戶,其家與村長家的距離比選擇傳統渠道的農戶平均近200.56米,與村長家距離越近,越有可能加入現代銷售渠道。

從梨園收益看,加入現代銷售渠道的梨園畝均凈效益是2893.95元,選擇傳統銷售渠道的是2192.10元,現代銷售渠道比傳統銷售渠道平均高出701.85元;選擇現代銷售渠道的梨園單位面積產量是2405.77斤,比選擇傳統銷售渠道的1756.42斤高出36.97%;選擇現代銷售渠道的農戶畝均投入成本比選擇傳統銷售渠道的高出12.97%;選擇現代銷售渠道的梨農單位梨果售價2.15元,比選擇傳統銷售渠道的售價2.66元低0.51元。由此看來,現代銷售渠道可能增加了梨園單位面積的產量,但比傳統銷售渠道的單位售價低。

以上只是統計性描述分析,而確定哪些因素決定著梨農的渠道選擇,還需構建Probit計量經濟模型進行實證分析。

三、銷售渠道選擇決定因素

構建Probit模型來考察梨農選擇現代流通渠道的主要決定因素。

chn=f(sex,age,edu,ofa,cop,osz,irg,loa,exp,cmp,agm,meb)

該模型中各符號含義如下:chn代表銷售渠道,1表示現代渠道,0表示傳統渠道;sex代表戶主性別,1表示男性,0表示女性;age代表戶主年齡;edu代表戶主受教育年限;ofa代表有無非農就業,1表示有,0表示無;cop代表有無加入合作組織,1表示有,0表示無;osz代表五年前梨園面積,單位畝;irg代表梨園有無灌溉設施,1表示有,0表示無;loa代表家庭有無銀行貸款,1表示有,0表示無;exp代表戶主種梨年限;cmp代表家庭有無電腦,1表示有,0表示無;agm代表家中有無5000元以上農機具,1表示有,0表示無;meb代表家庭人口數。

在解釋變量中,戶主性別、戶主年齡、戶主受教育程度、家庭人口數量、梨園種植年限、有無非農就業、是否為農民專業合作社成員等解釋變量為家庭特征和社會資本變量集合;五年前梨園面積、梨園有無灌溉設施、家中有無銀行貸款、家庭有無電腦、家中有無5000元以上農機具等為梨園特征和物質財產變量集合。

對210份樣本進行Probit回歸分析。回歸結果在1%水平上顯著,說明模型總體擬合效果較好。

在農戶家庭特征和社會資本變量集合中,“戶主性別”、“戶主年齡”、“家庭規模”通過了檢驗,且均在5%水平下顯著。回歸結果顯示,在其他因素保持不變的情況下,性別為男性的戶主以及年齡較長的戶主更有可能選擇現代銷售渠道。“受教育年限”沒有通過檢驗,在統計性描述中已經提到,不同渠道梨農受教育年限平均值相差不大,僅差0.29年,且大多數梨農的受教育水平是小學或初中,受教育水平均比較低,對現代銷售渠道或傳統銷售渠道的選擇沒有產生明顯影響。由于所調查的我國梨主產區梨種植傳統比較悠久,戶主年齡較大的,種梨年數也較長,種梨經驗較豐富,更能滿足超市或加工出口企業的品質要求,更容易加入現代銷售渠道。“是否參加非農就業”通過了檢驗,且在5%水平下顯著。回歸結果顯示,在其他因素保持不變的情況下,參加非農就業的梨農選擇現代銷售渠道的概率降低。非農就業收入比農業收入相對較高,參加非農就業意味著,梨農非農務工收入越高,家庭總收入中農業收入越少,農業收入對家庭的重要性越弱,因而銷售渠道的選擇并不那么重要,與現代銷售渠道相比,選擇傳統銷售渠道受合同約束更少,所以更傾向于選擇傳統銷售渠道。

在梨園特征和物質財產變量集合中,“梨園面積”和“擁有灌溉設施”通過了檢驗且在1%水平下顯著。回歸結果顯示,在其他因素保持不變的情況下,梨園面積增加,農戶選擇現代銷售渠道的概率增加。在其他因素保持不變的情況下,擁有灌溉設施的農戶選擇現代銷售渠道的概率增加。灌溉設施的存在可保障梨園的周年灌溉,對穩定梨果產量和品質具有積極意義,更能滿足現代銷售渠道對梨果的品質要求。關于梨園面積,如前面統計性描述所說的那樣,選擇現代銷售渠道的農戶梨園面積比選擇傳統渠道的平均大1.3畝,其在1%水平上顯著。這表明,現代銷售渠道更傾向于與規模較大的農戶合作,小規模農戶有可能面臨現代渠道梨果品質、梨園規模等門檻的挑戰。“有無5000元以上農機具”在1%水平上通過了顯著性檢驗。在其他因素保持不變的情況下,擁有5000元以上農機具的農戶更容易選擇傳統銷售渠道,選擇現代銷售渠道的概率下降。現代銷售渠道往往在梨產區設有收集地點,不需要梨農用拖拉機或農用三輪車等機械作較長距離運輸,而傳統渠道則需要農民利用運輸機械將產品運輸到批發市場等。

在其他變量集合中,“種梨經驗”通過了檢驗且在5%水平下顯著。回歸結果顯示,在其他因素保持不變的情況下,農戶種梨年限越長,越傾向于選擇現代銷售渠道。農民種梨經驗增加,其選擇現代流通渠道的概率增加。在農業科學技術沒有廣泛深入運用之前,種梨經驗對于穩定梨果的產量和品質具有重要作用,因此經驗豐富的梨農更能滿足現代流通渠道所要求的生產標準。“有無銀行貸款”通過了檢驗且在1%水平下顯著。回歸結果顯示,在其他因素保持不變的情況下,有銀行貸款的農戶選擇現代銷售渠道的概率降低。銀行貸款對加入現代渠道產生負面影響的原因可能是,目前農戶貸款的主要目的不是用來投入農業生產,而是用來支付學費、醫療費等,大多屬于貧困農戶。現代銷售渠道對梨果要求較高,也在某種程度上為貧困農戶設置了進入門檻。“是否加入合作組織”通過了檢驗,且在1%水平下顯著。回歸結果顯示,在其他因素保持不變的情況下,加入農民專業合作社的農戶更傾向于選擇現代銷售渠道,其選擇現代渠道的概率比沒有加入任何合作組織的農戶高。這也說明,現代銷售渠道經常通過合作社來將分散經營的小規模農戶連接在一起,合作社在某種程度上增加了小農戶對接大市場的機會。

四、結論與討論

本文利用2011年梨農入戶調查數據,對選擇不同銷售渠道(傳統銷售渠道和現代銷售渠道)農戶的家庭特征、梨園特征、成本收益情況進行了對比分析,并通過構建Probit模型對銷售渠道選擇決定因素進行了實證研究。

Probit模型分析結果表明,就家庭特征而言,戶主為男性、年齡較大、種梨經驗較豐富的農戶,其加入現代銷售渠道的傾向更明顯;家庭規模越大、有非農就業機會的農戶更傾向于選擇傳統銷售渠道。就梨園特征而言,梨園面積較大、梨園具備灌溉設施的農戶更容易選擇現代流通渠道,說明選擇現代銷售渠道的梨農專業化生產程度較高,現代銷售渠道要求農戶梨園規模較大、基礎設施較好,為加入現代銷售渠道設置了梨園規模和農業資產門檻,有可能將小規模貧窮農戶排除在現代流通渠道之外。有銀行貸款的農戶加入現代流通渠道的概率降低,從而進一步驗證了現代銷售渠道有可能將資產不足的小規模貧困農戶擠壓出去的可能性。這是因為,調查發現,有銀行貸款的農戶所借貸款通常用來支付教育或醫療費用,家庭較為貧困,而這些有銀行貸款的農戶更傾向于加入傳統銷售渠道。加入農民專業合作組織的農戶也更傾向于加入現代銷售渠道,表明農民組織化程度的提高在一定程度上提供了分散經營的小規模農戶加入現代銷售渠道的可能性。

上述分析結果和研究結論對政府農產品流通政策的啟示是,在推進農超對接等工程時,不可操之過急。我們的分析表明,現代銷售渠道偏好規模較大、資產較豐富的農戶,有可能將小規模貧困農戶排斥在現代流通渠道之外,但加入農民專業合作社可幫助農民進入現代流通渠道網絡。政府要不斷引導農民加入農民專業合作組織,規范農業合作組織,克服小農戶分散經營的局限性,提高其組織化程度和組織運行效率。政策制定部門應創造條件引導農民加入合作社或利用行業協會來提高農民組織化程度,增加農民與現代銷售渠道談判的力量,同時規范農民專業合作組織運行機制,讓合作組織真正成為分散小農戶利益的代表。

鑒于數據的局限性,研究中仍然存在一些問題。比如,在樣本的選擇上,210個樣本雖然可以進行有效分析并得出了相應的結論,但樣本數量如果能夠再大些,能夠獲取更多的調查樣本數據,其解釋性會更強。另外,限于篇幅,本文只是實證分析了梨農銷售渠道的決定因素,并沒有對現代銷售渠道對農民收益的影響進行分析,我們將在后續的研究中給出答案。

[1]Brad Gilmour1 and Fred Gale.China's Food and Agriculture:Issues for the 21st Century[EB/OL].(2002-04-01).http://www.ers.usda.gov/publications/aib775/,April.

[2]胡定寰.農產品二元結構論——論超市發展對農業和食品安全的影響 [J].中國禽業導刊,2005(16):18-19.

[3]Sergio Faiguenbaum,Julio A.Berdeguéand Thomas Reardon.The Rapid Rise of Supermarkets in Chile:Effects on Dairy,Vegetable,and Beef Chains[J].Development Policy Review,2002,20(4):459-471.

[4]Thomas Reardon and Julio A.Berdegué.The Rapid Rise of Supermarkets in Latin America:Challenges and Opportunities for Development[J].Development Policy Review,2002,20(4):371-388.

[5]Thomas Reardon,C.Peter Timmer,Christ Opher B.Barret,Julio Berdeg′e.The Rise of Supermarkets in Africa,Asia,and Latin America[J].American Journal of Agricultural Economics,2003,85(5):1140-1146.

[6]Dave D.Weatherspoon and Thomas Reardon.The Rise of Supermarkets in Africa:Implications for Agrifood Systems and the Rural Poor[J].Development Policy Review,2003,21(3):333-355.

[7]Thomas Reardon and Johan F.M.Swinnen.Agrifood Sector Liberalisation and the Rise of Supermarkets in Former State-controlled Economies:A Comparative Overview[J].Development Policy Review,2004,22(5):515-523.

[8]Liesbeth Dries,Thomas Reardon and Johan F.M.Swinnen.The Rapid Rise of Supermarkets in Central and Eastern Europe:Implications for the Agrifood Sector and Rural Developmentt[J].Development Policy Review,2004,22(5):525-556.

[9]David Neven and Thomas Reardon.The Rise of Kenyan Supermarkets and the Evolution of their Horticulture Product Procurement Systems[J].Development Policy Review,2004,22(5):669-699.

[10]Julio A.Berdegué,Fernando Balsevich,Luis Flores,Thomas Reardon.Central American Supermarkets'Private Standards of Quality and Safety in Procurement of Fresh Fruits and Vegetables[J].Food Policy,2005,30:254-269.

[11]Thomas Reardon and Rose Hopkins.The Supermarket Revolution in Developing Countries:Policies to Address E-merging Tensions Among Supermarkets,Suppliers and Traditional Retailers[J].The European Journal of Development Research,2006,18(4):522-545.

[12]Bart Minten,Lalaina Randrianarison,Johan F.M.Swinnen.Global Retail Chains and Poor Farmers:Evidence from Madagascar[J].World Development,2009,37(11):1728-1741.

[13]Miet Maertens.Horticulture Exports,Agro-industrialization,and Farm-nonfarm Linkages with the Smallholder Farm Sector:Evidence from Senegal[J].Agricultural Economics,2009,40:209-229.

[14]C′eline Bignebat,Ahmet Ali Koc, Sylvaine Lemeilleur.Small Producers,Supermarkets,and the Role of Intermediaries in Turkey's Fresh Fruit and Vegetable Market[J].Agricultural Economics,2009,40:807-816.

[15]Christin Schipmann,Matin Qaim.Spillovers from Modern Supply Chains to Traditional Markets:Product Innovation and Adoption by Smallholders[J].Agricultural Economics,2010,41:361-371.

[16]Ricardo Hern′andez, Thomas Reardon, Julio Berdegu′eb.Supermarkets,Wholesalers,and Tomato Growers in Guatemala[J].Agricultural Economics,2007,36:281-290.

[17]David Neven, Michael Makokha Odera, Thomas Reardon and Honglin Wang.Kenyan Supermarkets,Emerging Middle-Class Horticultural Farmers,and Employment Impacts on the Rural Poor[J].World Development,2009,37(11):1802-1811.

[18]Dinghuan Hu,Thomas Reardon,Scott Rozelle,Peter Timmer and Honglin Wang.The Emergence of Supermarkets with Chinese Characteristics:Challenges and Opportunities for China's Agricultural Development[J].Development Policy Review,2004,22(5):557-586.

[19]Jikun Huang,Yunhua Wu,Huayong Zhi,and Scott Rozelle.Small Holder Incomes,Food Safety and Producing,and Marketing China's Fruit[J].Review of Agricultural Economics,2008,30(3):469-479.

[20]Sachiko Miyata.Impact of Contract Farming on Income:Linking Small Farmers,Packers,and Supermarkets in China[J].World Development,2009,37(11):1781-1790.