地理試卷講評實效性探索

江西省撫州市臨川第二中學(344100)何友麗

進入高三復習階段以來,教師和學生所面臨的較多狀態是練習、考試與講評。地理習題講評是提高地理復習質量很重要的環節。積極高效的講評有利于學生學習薄弱環節的解決,也有利于學生錯誤知識的糾正,更有利于學生綜合能力的提高。有效地評講也使高三地理教師綜合業務素質得到培養和提高。

一、試卷講評課存在的問題

1.教師不重視

輕視試卷講評的現象較普遍,教師上復習課梳理知識點頭頭是道,對練習的講評敷衍了事,一張試卷,一支粉筆,一講到底,或者直接把答案抄出來就不問后事,完全把教學法、教學效果拋在腦后。每周的備課組活動幾乎沒有教師會提到試卷如何講評才是最有效的。從來沒有哪個教師去精心準備試卷分析課,也很少有教師對試卷分析課提出自已的看法。長期對試卷講評課的輕視,會使學生隨便應付課堂,只要記下題目答案,完全不會去分析錯誤的原因,更不會把相關知識遷移。一節試卷講評課的有效值低,下次題目稍有變化,學生答題就會重蹈覆轍或跌入新的“陷阱”。高三歷次的訓練中,有些知識點常考常錯,這與試卷講評課是一種無效勞動有關,并且會浪費學生寶貴的備考時間。

2.學生不參與

長期以來,試卷講評只是教師的“獨角戲”,從頭講到尾,沒有相關的拓展。學生只是被動聽,好學的學生機械地抄抄筆記,無所謂的學生,一節講評課下來,沒有絲毫收獲。學生有犯錯的體驗,但沒有糾錯的體驗。教師沒有考慮學生的切身體會和真實感受,沒有讓學生“動腦”“動手”“動口”“動情”。形式單一,就題論題,學生的收獲只會解一道題,不能旁通一類題,未能很好地體現學生的主體性和能動性及教師的主導作用。

3.講評內容隨意、缺乏針對性及重點不突出

試卷發到學生手里,把答案抄出來,從頭到尾講一遍,錯得多的題多說兩句,錯得少的題少說幾句或不說。然后讓學生把錯題改過來,寫幾遍,記住了事。這樣的評講形式,不可能使學生對評講內容鞏固、強化,以及學習能力提高。這種講評沒有意識到講評試卷只是一個載體,重點在于知識體系,在于思考的方法,在于為什么能想到這么做,在于審題、解題的策略。

二、具體做法

1.充分準備

在試卷講評前做好考點分析,把導學稿發到學生手里,讓學生自我糾錯。

2.目標達成

通過自我糾錯的形式,要求學生達到以下幾點要求:一是對好答案,明確各類題目中哪類題目掌握得好些,哪類題目掌握得差些,從中找出自己的優勢和劣勢在哪里;二是認識各題分屬哪個模塊哪一章節的內容,以明確各章節知識掌握的程度并分析命題者的意圖,達到正確審題、順利解題的目的;三是分析各錯題中哪些屬于失誤造成的,哪些屬于不理解、看不懂圖或基本地理規律不清楚造成的;四是根據以上統計分析的情況,明確下一階段學習的主攻方向,制定具體的學習計劃和切實可行的奮斗目標。

3.師生互動

每次講評之前安排十幾分鐘為自由提問和答辯時間,學生之間、師生之間可以相互討論發言,基礎較好的學生甚至可以就某幾題上臺講評。學生聽學生的講解非常投入,覺得特別親切,收到事半功倍的效果。上臺講解題目的學生表現得特別興奮,特別有成就感。這是為學生搭建自主探究的舞臺,倡導自主、合作和探究的學習方式。學生擁有了表述思維過程的機會,增加了教師與學生、學生與學生討論問題的機會。

4.重點講評

利用典型試題進行講評。選擇得分率低且與基礎知識、基本技能和答題方法有直接關系的題進行講評。據本校學生實際情況,平時的選題、組題中要求所出試題難度系數控制在0.7左右,不能低于0.3和高于0.9。改卷后如果難度系數在0.5以下的又是重要考點的題一定要詳細評講。

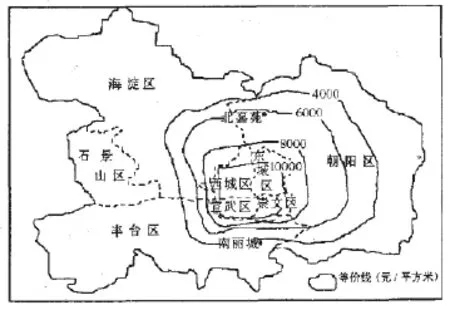

例:讀北京市房地產等價線分布圖,回答42~43題。

42.房價高于4000元/平方米的范圍內,變幅最大的區域位于

A.海淀區內 B.豐臺區內

C.朝陽區內 D.西城區內

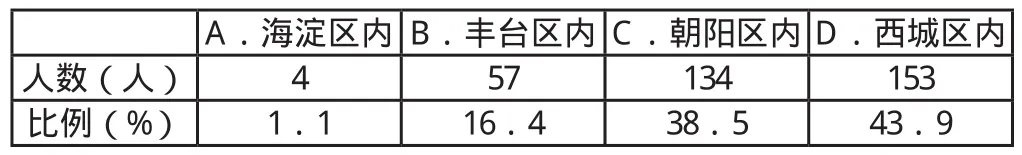

分析:①統計選擇各個選項的學生比例并進行分析。

A.海淀區內 B.豐臺區內 C.朝陽區內 D.西城區內人數(人)457134153比例(%)1.116.438.543.9

②考查內容:讀圖提取信息能力。要求學生能夠根據圖敘述地理事象和特征,并能夠利用圖表進行分析和判斷、歸納和總結,進而得出正確的結論。等值線圖的基本特點及變化規律是學生應掌握的基礎地理知識。

③病歷診斷:讀圖能力差及審題不仔細。等值線分布的疏密反映該值差異的大小 ,等值線越密差異越大。如等高線越密表示坡度越陡,等溫線越密溫差越大,等壓線越密風力越大。本題中的等地價線越密,在相同范圍內地價相差越大,也即變幅越大,反之亦反。

5.課堂延伸

講評課是學生繼續學習過程中的一個“加油站”“休整期”。 課堂上聽懂了,不及時消化,轉眼又成“過眼煙云”,所以課后知識的落實消化也非常重要。引導學生進行反思、歸類,錯題重做,日積月累,厚積薄發。針對每一次重點評講的習題,課后配三到五題的相關練習“跟蹤訓練,強化應變能力”。可用作業的形式要求學生畫試題中常考常錯的經典圖型,如氣候分布圖、洋流分布圖、六大板塊圖、地殼物質循環圖、日照圖、大氣分層圖、全球熱量平衡圖、冷暖鋒圖、雨區及雨帶圖、氣壓圖、工農業區位因素示意圖等。這樣每講評一套綜合性的試題就等于帶領學生進行了一次全面系統的“牽線式”復習,同時也進行了一輪查漏補缺工作。如果個別學生還不能很好地掌握某個知識點,那就單獨輔導。

三、效果及評價

1.有效講評,緊扣考綱、避免知識點的簡單重復和遺漏

把考綱中的所有考點列出來,每次出題時在所考到的考點處打“√”,力求做到不漏掉任何一個考點。一輪復習后再對照考試說明中列出考試的范圍,檢查對書本知識掌握的情況,逐點進行具體回顧,對要求了解的內容能否復述“是什么”“在什么地方”;對要求理解的內容,能否說明“為什么”;對要求掌握的內容,能否懂得“應用”。要特別注意,課本中一些基本概念、基本規律和基本原理在試題中是如何體現的,以便掌握解題思路。平常選試題的時候就要注意對知識點考核的均衡性,不能老是考同一些知識點和能力點,對另外一些知識點和能力點則置之不理。精選資料、精編練習、精析試題,題題精華,以一當十,訓練一題,達到訓練十題的效果。要求學生解一道題從知識、能力的角度去分析,不只滿足于答案正確,而要求“佳”,尋找解決問題的最佳途徑,從中找到規律性、原理性、基礎性的東西,以不變應萬變。有效地講評試題大大促進練前抓選題,練中抓細節,練后抓反思。力求不留“死角”,突破難點,牢記考點。

2.觸類旁通,“以點成線織網”

文綜試卷中只有十八道題,但這十八道題幾乎覆蓋三個必修模塊的所有知識點。每評講完一套試題,都可嘗試著把知識點歸納成一條線一張網即學生要掌握的主干知識。可以是縱向,如地球運動(自轉和公轉)、大氣(氣候、天氣系統),水(水循環和水資源)、陸地環境(地質構造)、人類活動(工業、農業、商業、旅游業、交通運輸業等)、城市化、區域開發、環境問題與可持續發展。也可以是橫向的小結,如熱力環流(山谷風、海陸風、城郊風,冷水與暖水、林地與裸地、溫室內與外),三圈環流和季風環流,洋流分布模式、水循環過程、地殼物質循環等知識點之間,可以通過邏輯和變式圖表把它們連接起來,建立起知識網絡。還可以是因果方面的歸納,如水土流失問題,可從“水”和“土”兩大方面進行歸納:“水”——氣候(降水集中、豐富),“土”——地形(坡度、山地、丘陵),植被(覆蓋、破壞情況),土壤(土質情況)。圍繞“水”“土”做文章,就可以比較出不同地區水土流失程度的差異,及各自發生水土流失的主要原因。如新疆的水土流失不如山西嚴重,浙江的丘陵、山區是水土流失嚴重的地區,而平原地區則是泥沙沉積的主要地區。也就可以提出各不相同的防治措施。復習一輪后,所有地理知識應構建為幾顆知識“樹”,學生據自我實際情況,在“樹”上“開花結果”。這也就是幫助學生形成完整的知識網絡。

3.培養能力,使基礎科成為“增分科”

基礎科與其它科不同的是全部采用選擇題,幫助學生努力掌握選擇題的答題技巧,讓學生熟悉常見的地理試題不同的解題方法,如圖示法、排除法、推理法、找關鍵詞法、極端假設法等。講評過程中常引導學生思考如下的幾個問題:“如何準確、全面、快捷審透試題?”“如何挖掘題意,抓準立意與情境設問之間的內在聯系?”“題干信息的有效選擇與轉化技巧所在?”“如何分析新信息新材料題?”講解時應著眼于知識點的剖析和整理,告訴學生怎樣運用已有的知識,怎樣發現解題條件。地圖是地理知識的一種形象、直觀、綜合的表達,也是地理學科獨有的一種語言。地圖集地理知識、原理、規律以及考核形式于一身,掌握了圖就把握了地理脈絡。提高讀圖、用圖技能,對于地理學科備戰高考至關重要。在講評、反復練習時堅持圖文結合的原則,使學生學會閱讀和使用地理圖像的正確方法,掌握繪制相關地理圖像的技巧。加大圖文轉換、圖圖轉換的訓練,使學生認真觀察、閱讀、分析地理圖像,提高空間聯系和邏輯聯系的能力,促進形象思維和抽象思維的協調發展,培養學生對圖像信息的獲取、分析、綜合和處理能力,最終提高得分率。

試卷講評是一種技巧,更是一種藝術,一種很難用精,很難用巧的藝術。教師在教學中重視試題評講,不僅使學生的思維得到鍛煉,活躍課堂氣氛,而且使自己業務得到拓展,激勵自己不斷“充電”,從而也提高教學的質量。 在試卷分析的過程中,加強學生的參與,進行試卷的自評和互評,形成一套較為完整的試卷評析程序,加強針對性、增強實效性、消除隨意性、避免盲目性,不斷提高試卷講評課教學的效率和質量。