災后重建城鎮援建住宅淺析——以都江堰為例

丁太威,陳力蒞

(西南交通大學建筑學院,四川成都 610031)

1 住房的使用性能

1.1 住房套型

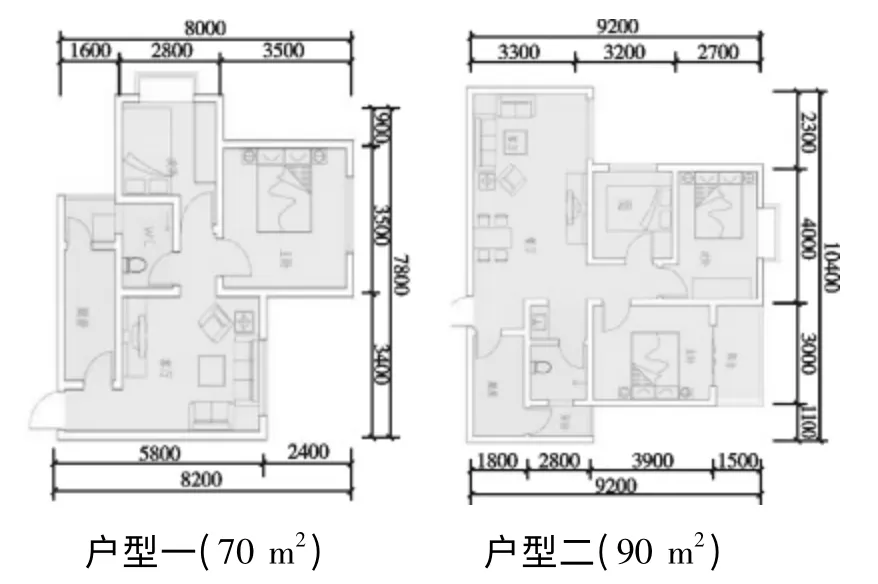

援建住宅的戶型面積主要有50 m2、70 m2、90 m2、100 m2、120 m2五類,其中以70 m2為主,占70%;

結合都江堰市當地的氣候特征,盡量考慮戶型的采光、通風,利于形成“穿堂風”;住宅套型設計以人為本,尊重人的生活模式,以起居室為中心,動靜分離,居寢分離,污潔分離,提高住戶面積的使用率和舒適程度(圖1)。

圖1 典型戶型

1.2 抗震性能

1.3 建筑造型

以新川西民居風格為依托,加以整合和變化組合,創造簡潔,流暢的建筑形象,突出建筑物自身的韻律感。建筑與空間相輔相成,形成具有強烈領域感的場所。在立面設計上,充分兼顧美觀,實用和經濟性,尊重基地自身特點。面磚與涂料的材質變化及對比使建筑立面更具張力,整個地塊的色彩以素雅的黑白色調為主,山墻上通過劃分的線條及色彩變化,增強小區建筑濃郁的川西民居特色。同時海派元素的加入,彰顯上海與都江堰兩地因震結緣、因緣結情的深厚情誼(圖2)。

圖2 建筑造型

2 公共環境

2.1 周邊環境

援建住宅用地原為耕地,有較好的自然環境,災后重建將這里統一規劃,統一建設,按照國際旅游城市打造,形成生態、自然、和諧、宜人的周邊環境(圖3)。

2.2 內部環境

援建住宅綠化率都大于35%,綠化景觀隨總體住宅布置靈動,強調住戶的均好性,綠化與住宅有機穿插,形成公園里的住宅和住宅里的公園。綠化設計強調集中的同時最大限度地延伸到每個組團,讓綠化生態化、系統化,并布置步行道、休憩園等,具有生態調節作用,有利于形成小氣候的調節。同時創造光影豐富,層次多樣,具有親和力的交往休閑空間,形成安全,安靜,和睦鄰里氛圍的特點,提升小區的生活品質。營造融合開放,完整統一,具有歸屬感和有特色的新型居住社區(圖3)。

圖3 公共環境

3 公共服務設施

3.1 城市公共服務設施

援建住宅在二環路附近,離市中心較遠,不能很好地利用城市已經形成的較完善的公共服務設施,這就給援建住宅居民帶來了生活上的不便。

3.2 內部公共服務設施

為了進一步增加社區活力,援建住宅都會設置特色商業鋪面,就近居民生活區,既方便居民生活,又形成了居住區內具有各種支持活動的特色空間。又在入口附近的商業中心布置居委會,物業管理,服務站,老人活動中心,幼兒園等配套設施滿足和諧社區的需要。

4 交通

交通主要包括外部交通和居住區內部交通。外部交通體現的就是乘坐公交車上班、出行的方便度,居住區內部交通體現的是否考慮到停車的方便度,居住區內的交通組織是否存在安全隱患。

4.1 外部交通

援建住宅離市中心較遠,不能很好的利用城市原有的發達的交通系統,在附近雖然也有臨近的公交站臺,但公交線路和班次都較少,多少會給援建住宅的居民出行帶來不便。

4.2 內部交通

援建住宅小區采用當前較為普遍的模式,即人車分行模式,既保證了車輛行駛的通達性,又給居民提供了一個安全、輕松的步行空間。小區內道路分等級明確,出入口設置也較為合理,有效避免了組團之間的車流干擾。

援建住宅考慮了地下和地上雙向機動車停車車場,做到住戶能就近停車,地上部分靈活運用空曠區域作為停車場,在其周圍種植綠色喬木用來避雨遮陽、吸收尾氣中的有害物質。采用植草磚等透水材質鋪地,減少了硬化性路面的面積。非機動車停車在住宅地下室及局部地面解決,較好的滿足了援建住宅居民的停車需求。

5 對心理恢復的幫助

根據環境心理學的理論,環境對人的心理和情緒會產生影響,所以在災后住宅重建時需充分考慮這些影響因素,這對營造利于居民心理恢復的住宅環境是很有必要的。

援建住宅在景觀環境、交往空間、空間色彩等的營造上,充分考慮到對受災居民的心理恢復的幫助。景觀環境追求優美、親近自然、田園風光,交往空間力爭層次多樣化以及較強的親和力和歸屬感,在空間色彩上表現為溫馨、樸素淡雅、親近自然,這些都有助于災后心理的恢復。

6 結束語

援建住宅模式在災后重建中取得了重大成效,形成了特有的中國賑災形式,其中有著重要的成功經驗需要我們總結,對于以后的災后重建有著很強的借鑒意義;同時這個模式也有進一步值得改進的方面,需要進一步去完善,從而推動災后重建工作進一步發展。

[1]朱小雷.建成環境主觀評價方法研究[M].東南大學出版社,2005

[2]趙萬民.三峽工程與人居環境建設[M].中國建筑工業出版社,1999

[3]戴力農.當代設計研究理念[M].上海:上海交通大學出版社,2009

[4]趙明剛.中國特色對口支援模式研究[J].社會主義研究,2011(2)

[5]常懷生.環境心理學[M].北京:中國建筑工業出版社,1984