早期綜合康復對下肢骨折內固定術后膝關節功能障礙的療效觀察

溫小霞

骨折內固定術后關節功能障礙是常見的骨折固定術后并發癥,多是早期缺乏康復治療所致。筆者觀察早期綜合性康復治療對下肢骨折內固定術后膝關節功能障礙的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2009年11月~2011年11月佛山市中醫院下肢骨折內固定術后膝關節功能障礙患者共82例,隨機分為兩組。所選患者均有下肢骨折內固定術手術史,X線顯示患者骨折對位良好。觀察組41例(男26例,女15例),平均年齡(35.1±3.4)歲,病程(46.1±4.3)d,膝關節活動度主動屈曲度45.2°±1.2°;對照組41例(男27例,女14例),平均年齡(36.6±4.1)歲;病程(47.8±3.9)d,膝關節活動度主動屈曲度46.1°±1.6°。兩組患者在性別、年齡、病程、膝關節活動度等方面比較,差異無統計學意義,具有可比性。

1.2 方法 對照組患者采用常規康復治療,主要有主動鍛煉、在醫護人員及家屬協助下被動運動、物理因子治療等。觀察組在常規治療下實施綜合性系統性康復治療:(1)肌力訓練:首先重點對患者股四頭肌肌力進行訓練,訓練強度以患者次日沒有明顯疼痛為原則;(2)關節松動術:根據患者骨折及內固定情況,可在術后2周內實施膝關節松動技術;(3)紅外線治療:患者在術后24h~2周,可采用局部紅外線治療,減輕患者傷口紅腫,減少傷口滲出及骨折疼痛;(4)對于關節松動術后,膝關節腫脹及疼痛加重的患者,可給予適當冰敷;(5)為了減輕康復訓練后關節疼痛,同時可促進骨折愈合,可對患者膝關節兩端實施肌肉電刺激治療;(6)持續被動(CPM)訓練:內固定穩定后,在CPM機下對膝關節進行持續被動訓練。兩組患者均2周為1個療程,均連續治療2個療程。

1.3 臨床療效評定標準[1](1)優:患者治療4周后,根據膝關節功能恢復情況進行療效評定。膝關節活動度超過120°,肌力為Ⅵ級,膝關節腫脹疼痛基本消失,日常生活活動不受限;(2)良:治療后患者膝關節活動度為90°~120°,肌力為Ⅵ級,膝關節腫脹疼痛明顯減輕,日常生活活動稍受限;(3)可:膝關節活動度為60°~90°,肌力為Ⅲ級,腫脹疼痛有一定減輕,日常生活活動受限;(4)差:膝關節關節活動度為30°~60°,膝關節腫脹疼痛無明顯減輕,日常生活活動受限。

1.4 統計學方法 所有數據采用SPSS14.0統計學軟件進行處理,率的比較采用χ2檢驗,P<0.05差異有統計學意義。

2 結果

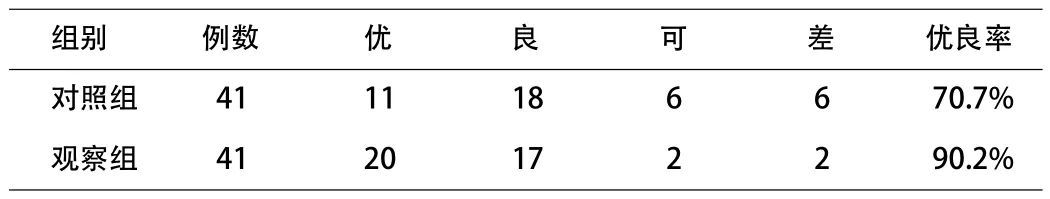

兩組患者治療后臨床效果比較,觀察組優良率90.2%,對照組優良率70.7%,觀察組優良率顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者治療后臨床效果評定

3 討論

下肢骨折內固定術后容易導致患者膝關節發生粘連及僵硬,膝關節功能障礙,嚴重影響日常生活活動,使患者生活質量下降。所以,要早期開展康復訓練,改善固定術后膝關節功能障礙。在康復治療中,以肌力訓練、關節活動度訓練為主的功能鍛煉,能夠顯著改善關節活動度障礙,對膝關節功能恢復起到促進作用。在康復訓練中,CPM參與下,有利于防治膝關節韌帶纖維發生攣縮,對血液淋巴回流起到促進作用,有利于膝關節液更新。可有效防止膝關節發生粘連,促進向關節軟骨提供營養,減少骨關節炎發生[2-3]。

除了上述康復治療措施外,康復治療時間對膝關節功能的恢復有密切關系。在骨折后1個月內,是進行康復治療較好時期。在此期開展康復治療,患者預后良好,膝關節功能能夠得到有效恢復。而對于骨折處較多、內固定欠牢固、患者合并心臟病、康復治療介入較晚等原因而進行間斷性康復治療的,康復治療效果較差,膝關節功能部分恢復。

本研究中,對照組采用常規康復治療,而觀察組在對照組基礎上采用綜合性康復治療,觀察組治療后膝關節功能評定優良率顯著高于對照組,差異有統計學意義。提示對下肢骨折內固定術后膝關節功能障礙實施早期綜合性康復治療有助于改善膝關節功能,康復效果顯著。

[1]劉志雄.骨科常用診斷分類方法和功能結果評定標準[M].北京:北京科學技術出版社,2005:259.

[2]陶泉,俞紅,楊解林.早期持續被動運動對膝骨折術后關節活動范圍的影響[J].中國康復,2004,19(6):304-341.

[3]尹清,武繼祥,劉宏亮,等.綜合康復治療骨折后膝關節功能障礙的療效分析[J].中華物理學及康復雜志,2006,26(5):34-36.