城市公共交通換乘走行特性分析研究*

張曉璇 陳旭梅

(北京交通大學交通運輸學院,100044,北京//第一作者,碩士研究生)

隨著公交優先政策的出臺以及人們環保意識的日益強化,道路公交、城市軌道交通等公共交通方式已成為城市交通的發展趨勢[1]。現代化的公共交通系統是由多種交通方式組成的多平面、多層次、立體化的客運交通體系,尤其是大城市的公共交通系統龐大而復雜,必須建立完善便捷的換乘系統,才能使公交系統充分發揮效率[2]。換乘節點不僅是連接城市各功能分區、實現交通方式轉換和不同線路間乘客換乘的功能體,它更為公交系統子系統間的有機銜接、協調、連續運轉提供了有利的條件。在換乘節點處,軌道交通與周圍公交站之間的換乘客流流量大,人口年齡結構不同走行時間各異,而這對換乘系統的運行效率具有重要影響。因此,要做到真正落實優先發展公共交通,使公共交通吸引更廣泛的出行者,掌握換乘節點的客流走行特性規律,對解決客流換乘中存在的問題至關重要。

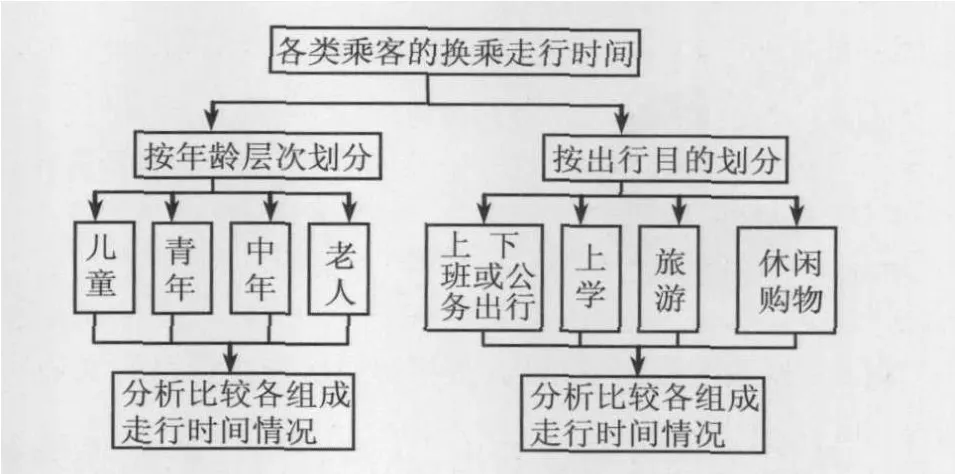

本文選擇典型交通樞紐,研究換乘客流的綜合走行時間隨時間變化的波動情況。由于不同年齡層次、不同出行目的的乘客具有體力、行程路線的差異,相同換乘起訖點間的走行時間也是不同的。本文按照年齡層次、出行目的這兩種劃分角度,分別調查統計對應的換乘走行人數和走行時間,然后分別加權計算走行時間,再獲得最后的綜合走行時間,并擬合出綜合走行時間隨時間變化的波動曲線,總結規律、分析特征并得出結論。

1 調查對象的選擇

換乘距離與換乘時間是兩個相互影響的變量,二者成正比關系,一般來說距離越長,所用的時間也就越多。當然影響換乘時間的因素很多,如乘客自身年齡、出行目的以及導向標志設置等等。北京西直門站有地下的地鐵2號線車站,又有高架的城鐵13號線車站,還有地面的公交車站。通過對西直門站交通現狀進行調查,發現各種換乘方式中,軌道交通之間的換乘、軌道交通與道路公交之間的換乘是主要換乘方式,不僅換乘客流量大、換乘走行距離長,而且流線交叉嚴重、換乘過程耗時長,換乘效率亟待提高。因此選擇西直門站作為復雜客流的大型綜合交通樞紐的代表進行調研。主要調查從西直門站A口至城鐵的直門公交站(以下簡稱公交站)換乘路經上的客流。

2 換乘客流走行調查方案設計

2.1 調查目的

通過在工作日白天12h時段內,對從西直門地鐵站A口出來換乘到公交站的客流人數、人口組成及相應走行時間的實地調查,研究工作日中各類換乘客流人數及走行時間隨時間的變化情況,分析造成這種變化的原因,得出換乘走行特性。

2.2 調查內容

為了研究地鐵換乘道路公交的客流在兩站間的走行時間特性,具體調查內容確定為三部分:①在工作日7:00-19:00(12h)(含早高峰、平峰和晚高峰)內,換乘客流總人數隨時間的變化情況;②基于人口結構劃分和出行目的劃分的換乘客流隨時間的變化情況;③換乘客流走行時間隨時間的變化情況。

按換乘客流人口年齡結構的劃分如下:兒童(15歲以下獨立走行)、青年(15歲到35歲)、中年人(35歲到55歲)和老人(55歲以上獨立走行);按出行目的劃分的換乘客流結構如下:上下班或公務出行、上學、旅游(有箱包行李)、休閑購物。以上不同劃分的每種乘客在白天不同時間,在地鐵站與公交站之間的步行時間,即走行時間。

2.3 調查時間和調查位置設置

調查時段選擇為周二、周三兩個工作日,從7:00到19:00(12h)每隔半小時對西直門地鐵站A口到公交站的換乘客流的總人數、人口結構組成及各自人數、不同年齡或出行目的的乘客的走行時間進行調查。

通過實地調查發現,從西直門地鐵站A口走出的乘客,其去往位于西環廣場前的城鐵西直門公交站,首先要在圍欄內走一段約30m的路程,然后再徑直走向公交站,為取捷徑,中途必然要經過位于西環廣場西南角的一根支柱與大樓主體之間的空檔處。從地鐵站A口到公交站的目測距離為300m。調查者的所在位置選取此空檔處,此處視線較寬闊,向東可以望見在西直門地鐵站A口進出的乘客流,向北又可以望見在城鐵西直門公交站上下的乘客流,便于調查時認定在地鐵站與公交站之間換乘的乘客,并對他們的特性進行研究。

調查位置在圖1中標注,換乘客流走行路徑如圖1中折線所示。

圖1 調查位置及換乘客流走行線路示意圖

2.4 調查方法

換乘客流走行人數調查及走行時間調查流程圖如圖2、圖3所示。

圖2 換乘走行人數調查流程圖

圖3 換乘走行時間調查流程圖

從7:00到19:00期間,每隔半個小時進行一次調查統計。每次調查統計中,按照不同的分類標準,都分為四類換乘客流,所以需要8個人分工計數調查。換乘乘客的劃分類別歸屬通過觀察乘客形態特征結合上前詢問確認的方式進行。

在調查客流走行的過程中,需要分別統計按不同年齡和不同出行目的劃分的四類換乘客流的人數和換乘走行時間;按年齡或按出行目的統計出的四類客流人數之和即為總人數。

調查換乘客流人數時,統計3min內按某個換乘方向經過調查地點在地鐵站與公交站之間走行的客流人數,其每分鐘均值可以由此求出,反映了兩站間的換乘客流通過能力。

調查不同換乘客流的走行時間采用跟蹤計時調查法。比如,調查某一青年從地鐵站到公交站的走行時間,從他從地鐵站A口出來開始計時,跟蹤并行,直到他到達公交站,停止計時,記錄其步行時間。其他類型乘客走行時間調查同理。

3 換乘客流走行的調查結果及分析

3.1 換乘客流總人數及其人口組成結構

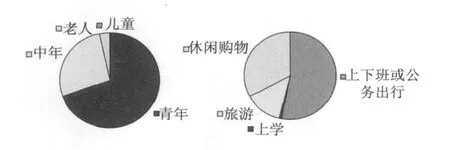

7:00到19:00期間換乘客流總人數的變化情況如圖4所示。按照年齡層次和出行目的劃分的換乘客流人口數量組成情況如圖5所示。其中7:00到10:00為早高峰,10:00到16:00為平峰,16:00到19:00為晚高峰。

圖4 白天換乘客流總人數變化圖

圖5 換乘客流組成結構(按年齡層次與出行目的劃分)

從圖4、圖5可以看出,從西直門地鐵站換乘到城鐵西直門公交站的客流數量呈現出較大的波動性。早高峰與晚高峰對換乘客流數量的影響較為明顯。

在7:00到8:00一個小時的時段內,換乘客流數量劇增,并達到早高峰換乘客流數量的最高點。可見大多數的上班族都在此時段出發、換乘趕往上班地點。由于居住在城區外環和郊區的工薪階層越來越多,而地鐵或輕軌出行方便快捷,同時地鐵2元低票價方案的實施,城市軌道交通已經成為更多人上班出行公共交通工具的首選,這也使軌道交通換乘公交客流顯著增加。8:00到10:00期間,換乘客流數量從最高峰逐漸下降,到達較為穩定的平峰期。到16:00時,又有增長的趨勢,18:00達到晚高峰的最高點。晚高峰峰值比早高峰略小,這與選擇乘坐其他交通工具、或者選擇更晚些出行有關。

從年齡層次劃分的角度對換乘客流的組成結構分析,青年占了絕大部分,其次是中年,兩者之和占了總人數的96%。老人的人數不多,兒童(獨立出行)最少。這種結構組成主要是因為地鐵更受中青年乘客歡迎,老人群體相比于地鐵更傾向于道路公交方式,兒童若獨立出行也很少在地鐵與公交之間換乘。

從出行目的劃分的角度對換乘客流的組成結構分析,上下班公務出行占總人數的50%以上,其次為休閑購物的人數,再次為旅游者,上學選擇此換乘方式的人數很少。可見地鐵與公交間換乘乘客主要為上班族;休閑購物者活動范圍較大,也常需要換乘;探親旅游者往返于火車站或長途客運站,部分人員會選擇這里的地鐵與公交樞紐的換乘接著趕往目的地;因為受就近擇校原則的影響,上學的學生活動范圍有限,一般不需要此類換乘。

3.2 各種年齡層次的換乘客流走行時間

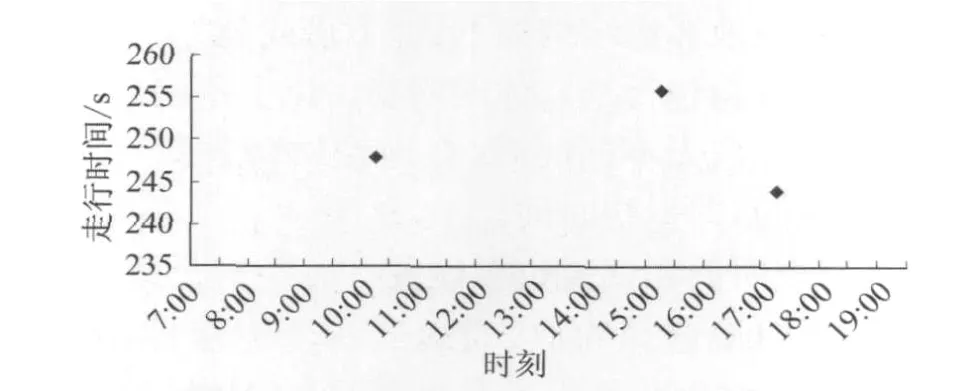

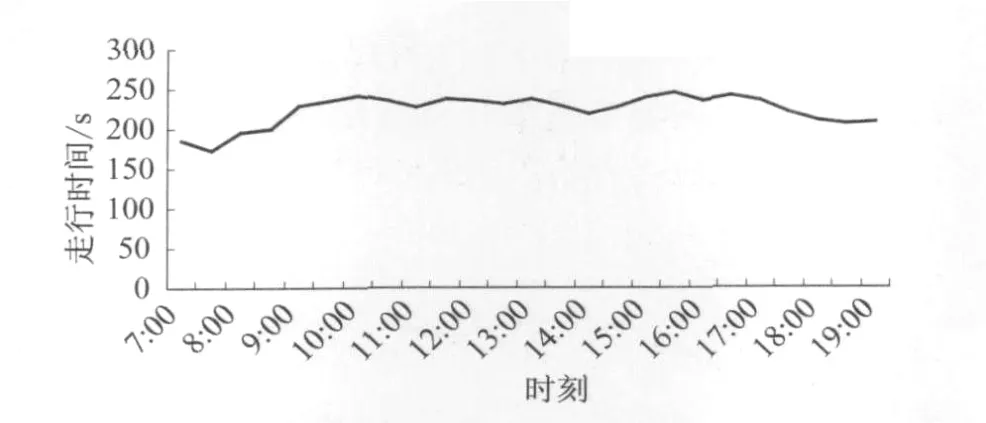

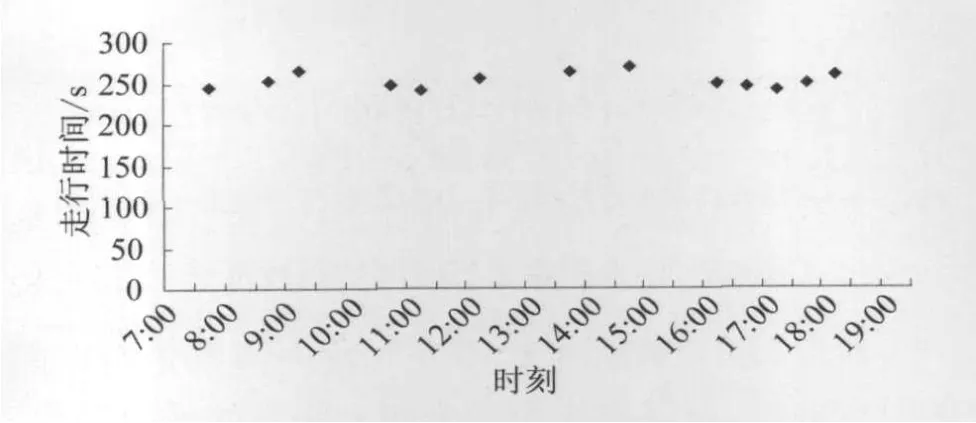

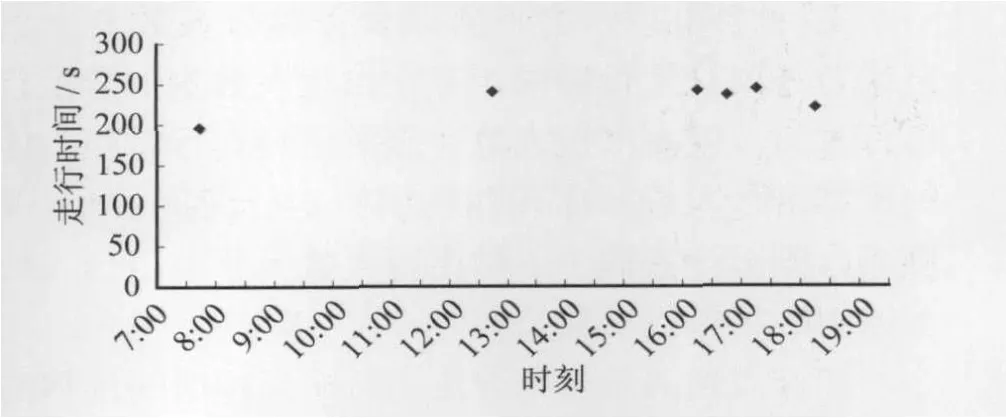

按年齡層次劃分,即將換乘客流分為兒童、青年、中年人和老人,其各自的換乘走行時間隨時間推移的變化情況,如圖6、圖7、圖8、圖9所示。

圖6 兒童走行時間變化圖

圖7 青年走行時間隨時間變化圖

從以上4幅圖中可以看出,青年、中年和老人的走行時間都隨著時間的變化表現出一定規律的波動性;兒童由于人數少,分布不均勻,這里忽略它的規律性分析。

圖8 中年人走行時間變化圖

圖9 老人走行時間變化圖

青年人的走行時間波動最大。其走行在早高峰期間用時最少,基本保持在90s左右,這是大部分青年趕時間上班的結果。在12:30前的平峰時期,青年人走行時間較長,因為此時休閑購物的乘客較多,不存在趕時間的問題。在13:00到13:30出現了一個走行較快的時期,原因是部分人上班或購物歸來中午回家。之后的平峰期走行恢復到較慢的狀態。晚高峰到來,走行時間逐步下降,后來又保持較穩定狀態。

中年人的走行時間雖有波動,但沒有青年人的那么明顯。整體也是早高峰走行較快,平峰期較慢且波動較小,而晚間高峰期走行又加快。

老人的整體走行時間是最長的。平均在120s左右。沒有早晚高峰的明顯波動,但在11:00和11:30,以及16:00到17:30也呈現出走行較快,原因是多數老人在此時換乘盡早結束自己的出行,趕回家準備晚飯。

3.3 各種出行目的的換乘客流走行時間

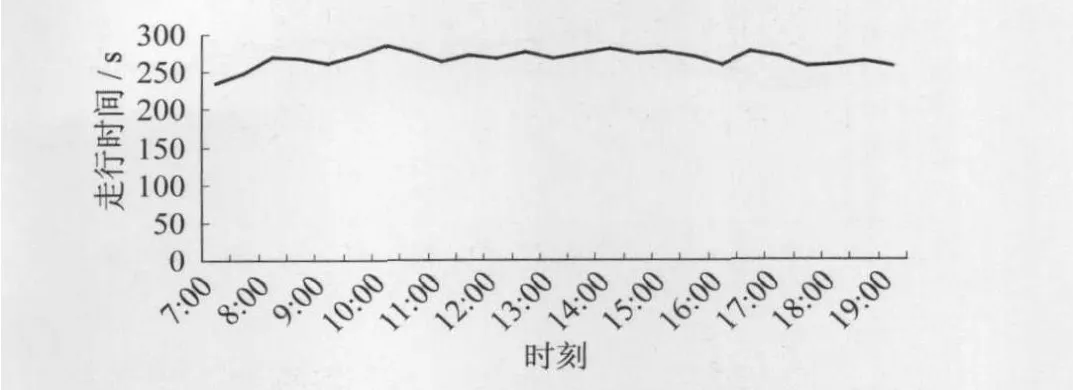

按出行目的劃分,即將換乘客流分為上下班或公務出行、上學出行、旅游出行和休閑購物出行,其各自的換乘走行時間隨時間推移的變化情況,如圖10、圖11、圖12、圖13所示。

從以上4幅圖中可以看出,上下班或公務出行和休閑購物出行的換乘乘客的走行時間也表現出一定規律的波動性;旅游出行的乘客整體走行時間較長,是因為拖拽行李不方便快行,出行時間往往與火車或城際客車出發或到達的時間有關;上學出行選擇地鐵與公交換乘的人數較少,但仍有早、晚高峰時期走行快的特點。

圖10 上下班或公務出行走行時間變化圖

圖11 上學出行走行時間變化圖

圖12 旅游出行走行時間變化圖

圖13 休閑購物出行走行時間隨時間變化圖

上下班或公務出行的換乘乘客在早晚高峰的走行時間都較平峰短很多,早高峰平均為90s,晚高峰平均100s,這是由于趕時間上班或回家的原因。在平峰期走行較慢,因為此時因公務出行的人大部分沒有趕時間的必要。

由于北京大部分商場10:00開門,休閑購物的出行者在此之間的走行都是比較慢的,在下班的晚高峰期間及之后,因為天色漸黑趕著回家,出現走行較快的現象。

4 綜合換乘客流走行時間計算與曲線擬合

4.1 綜合換乘客流走行時間的計算

按年齡層次劃分,用加權法計算:

走行時間1=(兒童人數×兒童走行時間+青年人數×青年走行時間+中年人數×中年人走行時間+老年人數×老人走行時間)/(兒童人數+青年人數+中年人數+老年人數)。

按出行目的劃分,用加權法計算:

走行時間2=(上下班或公務出行人數×上下班或公務出行走行時間+上學出行人數×上學走行出行時間+旅游出行人數×旅游出行走行時間+休閑購物出行人數×休閑購物出行走行時間)/(上下班或公務出行人數+上學出行人數+旅游出行人數+休閑購物出行人數)。

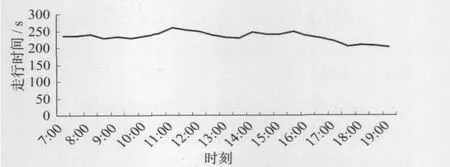

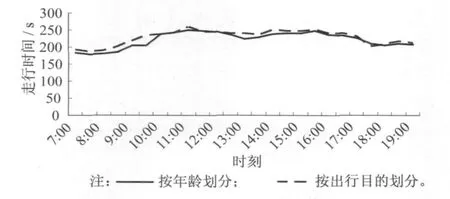

計算得到兩條換乘客流走行時間隨時間推移的變化線,如圖14所示。

圖14 換乘客流走行時間隨時間變化圖

從圖中可以看出,兩種劃分方式得到的走行時間曲線非常相近,波動規律也是一致的。但是,仍需要對兩者進行調整統一。

4.2 綜合換乘客流走行時間的曲線擬合

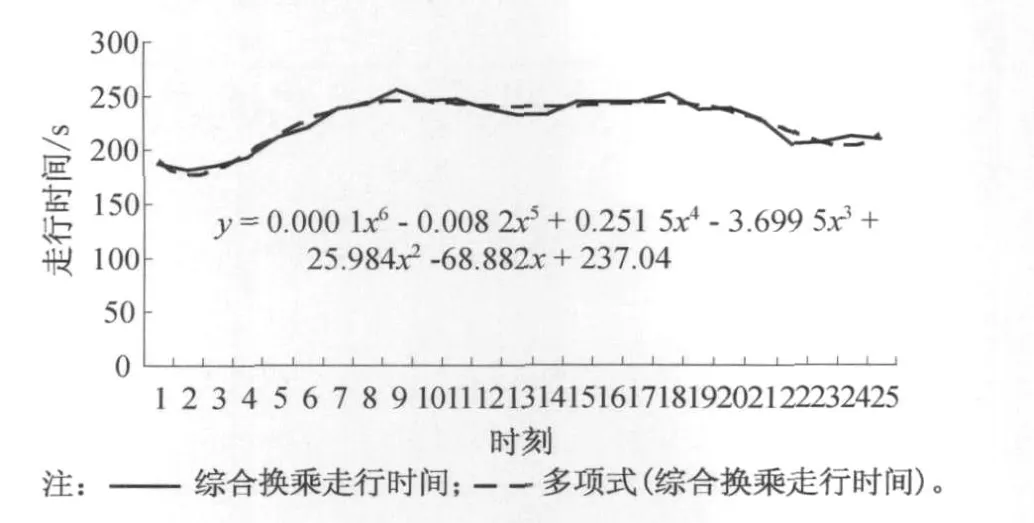

綜合兩種換乘客流特征,推算得出各時段換乘客流的綜合換乘客流走行時間。用平均計算法調整兩種劃分方式所得的走行時間。即:綜合走行時間=(走行時間1+走行時間2)/2。計算得到換乘客流綜合走行時間隨時間推移的變化圖。

對綜合換乘客流走行時間進行曲線擬合,把它看作一個多階(6階)函數,得到的函數圖線與實際圖線較為接近。以7:00時為x=1,每過半小時x增加1,即7:30時x=2,8:00時x=3,以此類推;y為調整后的綜合換乘客流走行時間,單位為s。該函數式見圖15。

對擬合函數與實際走行時間函數進行相關性分析計算,相關系數的計算公式為:,得到兩者的相關系數為0.973 666,相關度較高,基本符合需求,擬合有效。

圖15 綜合換乘走行時間的函數擬合

所以,在工作日白天12h時段內換乘走行時間的時變曲線,可以看作為一個如上所示的6階函數。在城市軌道交通與道路公交換乘銜接的研究中,換乘走行時間不應過于簡化處理,本研究中分析其隨時間變化所呈現出的較規律的波動特性,更加科學、貼合實際,對今后進一步的換乘研究具有積極的探索性意義。由于西直門地鐵站A口與城鐵西直門公交站之間的乘客換乘走行相對典型,其換乘走行的基本規律也代表了大部分軌道交通與道路公交之間的換乘客流走行情況。

5 結語

由于換乘客流組成中,按年齡層次劃分青年、中年占大多數;按出行目的劃分上下班或公務出行、休閑購物、旅游占大多數,數量依次遞減。對這幾種客流走行時間與綜合換乘走行時間比較情況如圖16及圖17所示。

圖16 中、青年走行時間與綜合走行時間的比較

通過分析得到以下結論:

(1)換乘客流的走行時間是隨著時間的變化而變化的。整體表現為早晚高峰期走行時間較短,平峰期走行時間較長。軌道交通與道路公交之間換乘銜接的運營調度需要對此加以考慮。

圖17 不同出行目的走行時間與綜合走行時間的比較

(2)乘客走行時間特點在早高峰期間,表現為中、青年,或上下班或公務出行走行較快、用時較短;在平峰期間,表現為中、青年,或休閑購物者走行較慢、用時較長;在晚高峰期間,表現為中、青年,或上下班或公務出行及休閑購物者走行較快、用時較短。

(3)旅游探親出行的換乘乘客整體的走行時間都較長,占有一定數量但比例不高。在節假日前后可以考慮此類乘客的走行特點,適當調大軌道交通列車與道路公交間換乘協調的到站間隔時間,盡量保證大部分的換乘客流——旅游探親者在換乘時的協調銜接。

(4)雖然社會老齡化趨勢明顯,但由于目前老年人更傾向于道路公交等交通方式,選擇乘坐地鐵的人數有限,所以在樞紐設計管理方面暫時考慮這一點。但從城市軌道交通普及的長遠發展來看,還是要為老年人乘坐或換乘的特殊性留有空間。

城市軌道與道路公交的換乘銜接是加快城市公共交通一體化進程的重要環節,本文通過對換乘走行特性分析以及得出結論,希望為換乘站銜接規劃及運行管理提供量化依據,從而最終使城市公共交通系統發展更加協調與完善。

[1]王有為.城市公共交通樞紐規劃研究[D].西安:西安建筑科技大學,2001.

[2]鄧衛.城市公共交通換乘系統研究[D].南京:東南大學,2004.

[3]謝立宏.城市軌道交通與快速公交換乘時間銜接分析[J].城市軌道交通研究,2010(6):63.