國企高管犯罪“升級換代”

文/ 歐陽晨雨

【新聞綜述】

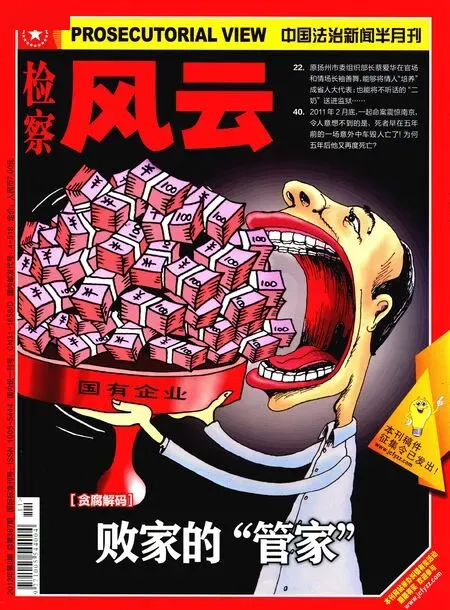

國企高管犯罪“升級換代”

文/ 歐陽晨雨

2011年,對于律師王榮利而言,印象格外深刻。

近期,由他發布的《2011年度中國企業家犯罪報告》,共收錄了這一年度企業家犯罪案件202件。作為一個長期跟蹤該領域的專家,他有理由擔憂:2009年中國可統計的落馬企業家有95位,2010年該數據上升到155位,2011年這一數字突破了200,其中近半數為國企高管。

據統計,僅廣州一地,近五年立案查處企業違紀違法案件206 件中,逾六成為國有及國有控股企業案件,處理的215 人中逾六成是高管。

而在全國檢察機關近年查辦的案件中,國有大中型企業占了近一半,而且多集中在“三類企業”,即虧損企業、壟斷行業企業、熱門行業企業。國企高管犯罪,以礦產、電力、石油等能源行業最多,其次是金融證券行業,再次為建筑行業。而在建筑行業,涉案企業基本上都是“不差錢”的超大型國有企業。2009年,超大型國有企業在涉案國企中所占比例為45%;2010年這一比例占到52%,到了2011年,這一比例更高達55%。

現實中,國企高管犯罪并不僅是簡單的數量增多,從涉案金額、作案手法、人員級別等方面,均已實現了“升級換代”。

涉案金額巨大

《2011年度中國企業家犯罪報告》披露,59例國企高管貪腐案例中,平均涉案金額達到3380萬余元。之前,媒體報道的一平浪煤礦系列案件,涉案金額1000余萬元;曲靖市新華書店系統案件,涉案金額800余萬元,但在這些案例面前,似乎都變成了“小巫”——一審被判死緩的光明集團前董事長馮永明一人便貪污近8億元,云南銅礦系列案件涉案金額達15億余元之巨,著實令人咋舌。

在某種程度上,似乎應該感謝不期而至的“盜賊”,讓一些身價億萬的國家巨蠹們浮出水面。2011年11月12日,山西焦煤集團前董事長白培中家中失竊,其妻謊報失竊金額300萬元。僅僅十個小時后,2名嫌犯就被抓捕歸案。

警方調查后發現,白家失竊金額根本就不止報案數額,估價高達5000萬元。其中,人民幣600萬元,港幣100萬元,美元27萬元,歐元300萬元。此外,還有金條七八公斤,名表、鉆戒、項鏈等名貴奢侈品。公眾不由質疑,如果僅憑自身收入,白家能“富可敵國”嗎?

2011年12月22日,中共山西省委決定,免去白培中山西焦煤集團董事長、黨委書記職務。

相比白培中起來,原中石化“總舵手”陳同海算是前輩高人了。1994年至2010年的任職期間,他單獨或伙同他人在本單位由國企轉制成非國有企業過程中,采用欺騙、隱瞞、低估資產等手法,貪污國有資產共計4600余萬元。

陳某受賄同樣不含糊,五筆巨額受賄高達1.95億元,最大的一筆達1.6億元。第二筆受賄金額1000萬元,其余三筆受賄金額共計2563萬元。這些受賄罪跨度長達八年,印證了陳某中石化履職盡墨。這么長的時間,如此巨額的貪腐數額,竟無人察覺或妥善處理,堪為奇觀。

律師王榮利說:“企業家要避免犯罪的陷阱,就必須習慣在了解和掌握法律的基礎上作出決策和判斷。同時,我國還要盡快走出辦事靠‘關系’的怪圈,營造一個公平公正的社會環境。如果大環境不改變,單讓企業家‘出淤泥而不染’實在有難度。”

貪腐伎倆迭出

從國企高管犯罪的種類看,貪腐問題居多,手段也五花八門。

企業改制重組、產權交易和資本運作,是建立現代企業制度的需要。然而,一些國企高管卻利用制度漏洞,或暗度陳倉,或巧取豪奪,將巨額的國有資產裝進個人腰包。

中國農業發展銀行信托投資公司下屬的北京美禾電子公司原總經理蔡國安,可謂“現代公司運作”的高手。他先假借增資、控制股份,再借用空殼、騙購股份,先假借改制、轉變身份,再增資擴股、稀釋股權,最后股權置換、資金轉移。為達到個人不法目的,蔡國安又在英屬維爾津群島注冊成立了利美控股公司和亮馬控股公司,并以上述兩個公司作為股東,在美國特拉華州成立了亞洲數字視訊安防公司,接著又成立了視訊安防的全資子公司亞洲數字視訊安防控股公司,并最終以后者名義,用股權置換的方式將美華新公司資產全部收購,改頭換臉為一家外商獨資企業,其名曰亞訊數碼電子有限公司,美禾公司卻成為零資產的空殼公司。短短五年里,蔡國安玩轉17家股東公司,通過令人眼花繚亂的改制重組,特別是股權轉換,將國家的上億元資產悉數“收入囊中”。

有過人招數的,不止蔡某一人。有的國企高管乘組建股份制公司清產核資之機,涂改賬冊,謊報損耗,轉移資金;或者在進行股份制改造進行資產評估時,故意提供假資料,使國有資產少估、漏估,變公為私。

1996年1月至1999年12月期間,海南省機械設備進出口公司原副總經理、江西省新大地實業開發總公司原總經理涂景新及其妻子、新大地家電公司原經理王慧艷,指使新大地總公司員工在南昌開設了9個個人儲蓄賬戶,要求財務人員將公司的一部分收入存入上述賬戶,供其個人支配,金額達2556萬元,造成公司虧損的假象。隨后,涂某多次與上級商談新大地總公司同總部脫鉤事宜。此后,新大地總公司終于變更為涂景新、王慧艷為股東的私營企業。此后,涂景新便“名正言順”地掌控了新大地總公司的資金。

窩案串案頻仍

在國企高管犯罪中,窩案串案較為普遍。

這些年,諸如輕騎集團腐敗窩案、云銅集團腐敗窩案、古井集團腐敗窩案……,由一個人的腐敗發展為整個管理層甚至集團由上至下的“ 全員腐敗”,一方面揭示了此類犯罪的隱蔽性,另一方面,也凸顯了其嚴重性和危害性。

在古井集團的腐敗案中,整個高管層被“一鍋端”。上至集團董事長、總裁、副總裁,下至子公司總經理、副總經理甚至基建部門負責人,貫穿企業采購、經銷、廣告、改制等各個環節,但凡掌權者,都淪為腐敗鏈條齒輪,且作案時間跨度達20年。

2008年的云銅集團系列職務犯罪案件,多達100余人涉案。短短4年間,該公司原董事長鄒韶祿先后收受賄賂18筆1900余萬元;原副總經理余衛平先后收受賄賂款18筆,折合2900余萬元,此外還挪用公款2660萬元,貪污公款4125萬元;云南銅業房地產開發有限公司原總經理汪建偉也不甘落人之后,在工程設計、承包、施工等方面主動出擊,先后收受賄賂16筆,合計人民幣446萬元、美元1.4萬元,貪污100萬元。

全國最大的氟化工基地和浙江省最大的化工基地的巨化集團公司,下設40多個分、子公司和控股參股公司。然而,短短的一年多時間,這個公司上至董事長、副總,下至二級單位廠長,有十多名處級以上高管因貪腐落馬,衢州市政協主席鄭樟林也在牽涉其中。

損失幾何倍增

國有企業高級管理人員擔任要職,管理企業運營,掌控企業資源,肩負著國有資產保值、增值、社會勞動力資源合理配置等重大責任,一旦走入歧途,極可能給國家造成巨額損失。

把持深圳石化長達11 年的深圳石化原董事長陳涌慶,堪稱“敗家子”。早在1996年11月,深圳市已明文規定嚴禁為無產權關系的企業和個人承包企業提供貸款擔保,但陳某卻明知故違。為金利域石油公司擔保,造成損失4785.56萬元;為石化金鑫公司擔保,造成損失本金2.17億元等。在購買香港房產時,陳某得知賣方無法按約交付樓宇,仍然不顧其他領導強烈反對,一次付清購樓款2400萬元,其結果是賣方既未交樓,也未退款。

這些年,深圳石化動輒損失十多億元,均與陳涌慶違法決策有關,原本總資產數十億的龐大企業,竟直接虧損達21.6億元,資不抵債15.34億元。

中國人民大學毛昭暉教授在其主持的《2007 中國法治藍皮書》指出,我國決策失誤率高達30%,而西方發達國家僅5%左右。國家審計報告也指出,2004年,10家中央國有企業因決策失誤造成的國有資產損失達145億元;2006年,審計抽查8戶央企的338項決策事項發現,因違反決策程序、決策失誤和管理不善等,造成損失或潛在損失54.87億元、國有資產流失13.75億元。

2005年,山東省對省內部分國企進行清產核資發現,在認定核銷的71.1億元損失中,因高管管理問題造成的資產損失占全部損失的絕大部分。

把脈國企高管犯罪現象

國企高管為何犯罪,在普通人看來費解。國企高管身居高位,報酬豐厚,實在沒有必要冒著身敗名裂的危險,去大搞貪污腐敗,到頭來偷雞不成蝕把米。然而,現實中層出不窮的國企高管犯罪現象,又不時刺痛人們的眼睛。究竟是什么將這些原“國之精英”拉下犯罪的泥沼呢?

產權不清激勵乏力。“產權不清”堪稱國企“阿克琉斯之踵”。由于國有產權中的雙重委托代理體制,各項權力主體責權利關系模糊,是以盡管產權歸屬明確,維護機制卻很低效,尤其是在國有資產的清產核資、資產評估以及資產認定過程中,產權邊界邊際模糊,使得國有資產成為競逐對象。一些心理失衡的國企高管,因為手中執掌的權力,更是“近水樓臺先得月”,當仁不讓。

為避開產權迷途,一些在正式規則中無法獲得“長期激勵”的國企高管們,終于“下水”了。原伊利集團董事長,有中國“乳業教父”之稱的鄭俊懷,通過曲線MBO,打造了三條頗為隱蔽的管道:其一是華世商貿公司,其二是呼和浩特啟元公司,第三條通道是金信信托。通過上述三條途徑,以鄭某為核心的數位高管不花分文,輕松擁有了伊利股份20.87%的法人股股權。但是,最終結果是鄭俊懷等人身陷囹圄。

同樣具有這種心態的國企高管,并不在少數。2011年8月至10月,鎮江市潤州區法院審理的刑事案件中,涉及國有大中型企業高級管理人員職務犯罪案件有五件,涉案人員11人,年齡在55歲以上者四人。為何這個年齡段犯罪比較集中,也正因為激勵因素不足。例如,2007年9月至2011年1月期間,李某在下屬職務提升、安排職員親戚工作、承接工程等方面,瘋狂收賄33萬元、購物卡2.2萬元及價值1.17萬多元人民幣的浪琴手表一塊。究其“下水”原因,是因為在位時年薪達50多萬元,一旦退休,工資僅有2000多元。

內部制約形同虛設。“權力導致腐敗,絕對的權力導致腐敗”,是顛撲不破的經驗。國企高管滑向犯罪深淵,與其不受制約的個人權力有關。

從公司治理層面看,完善的法人結構應包括股東會、董事會、監事會、經理層等,各組成部門權責分明,相互制衡,構成穩定的公司管理經營結構。

然而,一些國企的股東大會、董事會、監事會等不健全,內部監督制約不力。股東大會沒有按時召開,董事會名存實亡,監事會監管乏力,紀檢、審計、工會等部門作用微弱,必然導致企業內部機構虛設化和企業決策程序形式化,為個別人獨斷專行創造了條件,更為暗箱操作、損公肥私大開方便之門。

須正視的是,在當前一些國企董事會人員組成中,以執行董事和控股股東代表為主,缺少外部董事、獨立董事監督的現象,導致國企出現“弱股東,強管理層”局面,屢有“內部人”和大股東的代表掌控董事會局面。

據證監會一項調查,在上市公司董事會中,將近50%由公司“內部人”擔任,而來自大股東的董事比例則高達80%。大多數公司沒有獨立董事;部分公司即使設立了獨立董事,但在董事會中所占的比例很低,難以形成有效制衡。國有企業治理結構中的這些問題,無形中增加了國有企業高管的濫用職權風險。

再看原中航油(新加坡)CEO陳久霖,在投機性石油衍生品交易中“豪賭”四次,導致企業損失5.5 億美元。盡管企業早已制定嚴格的風險投資規定,新加坡對上市公司也有法律約束,但在陳久霖的個人獨斷專行下,法規形同虛設。此前,有媒體報道,一家人壽公司費盡周折四個多月才見到中石化“霸王”陳同海,談了40分鐘,陳某竟拍板出資2 億元入股。

在1995年至2006年長達11年時間里,云銅集團的鄒韶祿身兼董事長、黨委書記、總經理三職,集企業黨務、決策和經營管理權于一身,除了在工程承包、土地使用權轉讓、干部任用中受賄外,還大肆弄權。據報道,他多次未經任何程序,同意余衛平將云銅集團巨額資金無償轉借或墊款及擔保等,至案發時未收回近9億元。

外部監管乏力。為了制約國企高管的權力,除了內部設置上有諸多“硬杠杠”外,在外部監管上也有不少“紅線”和“底線”。但是,正如有的專家所指,這些約束大多仍停留在原則的宣示、運動式的執法、事后選擇性的追懲上,并且存在著制度漏洞。

外部監管失效,首先應當歸咎于國企自身的特殊性,即“亦商亦官”的雙重身份。國企高管的行政級別制,帶有極強的計劃經濟時代色彩,升遷、調動、交流與政府行政部門官員同等待遇。通過行政級別這道橋梁,國企高管們可在政商間自由來去。也正是由此,國企高管們不是在按照現代企業制度進行公司治理,而像是一個個行政高官。

故而,有學者認為,行政級別是國企內部最難突破的堡壘。盡管原國家經貿委就發布了文件明確規定,企業不再套用黨政機關的行政級別,也不再比照黨政機關干部的行政級別,然而直至今天,這項舉措還處于“探索”階段,僅在廣州、上海等地“試水”,尚未普及。

浙江巨化集團公司就是如此。該國企一把手擔任衢州市市委常委,但級別是正廳,與市長平級,而且巨化集團不屬于衢州市管理。如此,上繳利稅大戶巨化集團在當地可謂“呼風喚雨”,也為該企業窩案串案埋下了“伏筆”。

事實上,在地方上,只要企業能夠做大做強,國企主管機構與地方領導就睜一只眼閉一只眼,讓腐敗乘虛而入。有的甚至成為腐敗共同體,形成龐大的尋租集團。

編輯:靳偉華 jinweihua1014@sohu.com