力量就是從所有的無力中誕生

汪徽

2011年12月10日,王超導演來資料館參加2011級學生策劃的“新檔案計劃”第十期放映,本場放王導的《天國》。影片進行到四十多分鐘的時候,碟卡住了,而王導在影片放映后不久溜了出去。主持人打電話,王導告知正在書店逛,五分鐘便返回。我們討論了一番這四十分鐘劇情緩慢的內容,影片那些鏡頭的簡單、角色表演的木訥,故事講述的緩慢,令我多有疑惑。不久,王導回來,拿出另一張DVD,放映繼續。看畢,我曉得這電影絕不會討觀眾喜歡,之后在王導與我們的討論中我也曉得,王超以及《天國》本身也絕不打算討觀眾的喜歡。

一

《天國》的影像沒有絲毫美感,加上投影儀的粗陋,白色幕布上的陜西延安一片灰蒙蒙。影片中的那座城市和當下中國能看到的一切中小城市一樣,有毫無規劃的城區,有兀自生長、混亂交錯的貧民聚集區。影片拍攝時使用了與人眼最為接近的觀察闊度,向我們展示了我們每個人都會穿行于其中的國度。你必須要忍受美感的匱乏才能真正進入影片,而這種匱乏是當下中國最常見,也最觸目的現實。倘若你去城鎮做過旅行,無須費力便能發現千篇一律的僅有功能而無設計的丑陋建筑、違背生存舒適感的城市規劃,到處是汽車尾氣噴出的灰塵,到處是粗鄙的店標與廣告牌,到處是攤販云集的步行街,而電影中的那些攤販售賣的與全國各地沒有區別:烤魷魚、爆米花、糖葫蘆。

對陜西農村荒蕪狀態的展現,《天國》也毫無遮蔽,人煙稀少、土地廢棄,窯洞像瘡一樣長在土里,經由沒有修葺的臟亂的村間小路連接起來。于是影片中的那位妓女主角,只要有一座水泥橋,哪怕毫無美感,也盡可以將之做背景,拍下一張“風景照”。這種千篇一律的丑陋就是《天國》的美學基礎,他告訴我們一種真相:發生骯臟事件的國土,生活環境的狀貌同樣不堪入目。沒有美感的市鎮鄉村與沒有美感的心靈一樣并行不悖。

中國的發展躍進是反對審美的,而《天國》倘若有審美定位,正是這種反審美。王超導演在映后討論中曾與我們論及《天國》的觀看之道,其立定于人的眼光對環境的直視與探索。導演沒有采用任何攝影機的“發現美”的眼光與奇巧角度,他令所有的觀看角度都限定于人眼即可達到的位置,限定于人眼的日常觀看習慣。影片將觀看控制在足夠冷漠的安全距離內,觀眾將被阻止卷入故事的漩渦,而是進入對現實的思考。

二

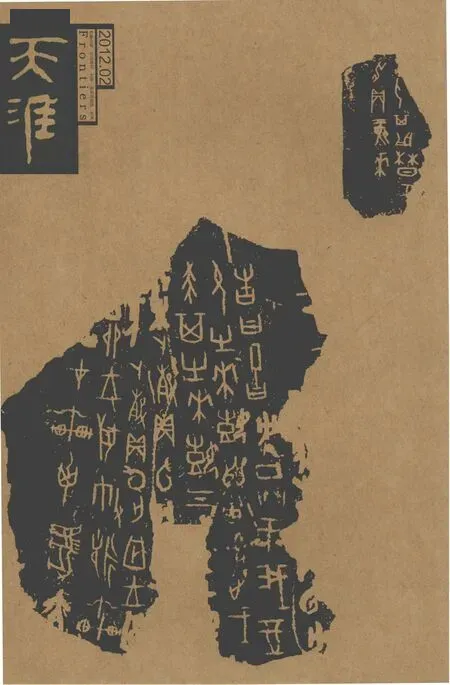

電影《天國》海報

在不止一篇批評文章里,我看到了“沒有信息量”的評語。這大約是對沒有剪裁的日常場景撲面而來的一種認同困難,也即是說,這些評論者認定這個殺人賣尸的故事不應在如此無力綿軟的狀態下被講述出來。那些殺人角色的動機沒有被講述,他們罪惡行動的源頭沒有被追溯,他們殺人整個過程沒有被展示,而這個本應帶來更多人性剖析的故事被那些無聊的街景展示浪費了。

這種批評淺顯而無效,因為其標靶應是一部起承轉合的故事片。但《天國》完全沒有講故事的欲望,它的策略是一種紀錄與敘事的并置。影片有諸多紀實性的場景,譬如兩個賣尸者在殺死妓女之前于延安街頭十幾分鐘的閑逛與閑聊;又譬如長長的喪禮隊伍從遠處緩緩走來又走向遠處,其間賣尸者與死者父母遠遠地商量著為孩子購買女尸配冥婚的事宜,就像商量一件平常的買賣。

影片還采用了大量“沒有難度”的“長鏡頭”,常常長時間地固定著展示一段情景,譬如一家人將自己的女兒“賣”給一個男人做媳婦兒,譬如一個將被殺掉賣尸的傻姑娘在一條臟河邊玩火。

影片中的所有長鏡頭中,有一個公路上開車的長鏡頭,做尸體買賣的人駕著三輪柴油車在從鄉村到城鎮的公路上緩慢行駛,路上有一趟趟的運煤車冷冰冰地從他們身邊駛過,沒有呼吸,沒有熱度,好像只是一塊鐵,將一地的寶藏拉走,同時拉走的還有那些村莊里的人。這些運煤車是當下經濟體的典型標志,這種經濟體使農村的土地被征用,農民從土地上被趕走,他們來到礦區,去往城市找尋工作,急功近利的礦洞每年埋葬數百名遇難者,同樣急功近利的城鎮催生麻木不仁的生意人。陜西延安這種荒蕪的農村與錯亂的城鎮在《天國》中赤裸裸暴露著,而這些景象也遍布中國廣闊的土地。倘若我們目睹這樣的影像而沒有感觸,那么我們適應麻木的境界也已經高超得可怕,因為這殘破的影像征兆著我們在不遠未來的故鄉。

這些運煤車是在拍攝中隨機闖入鏡頭的,王超導演說他決定不做剪輯,讓它們誠實地留在鏡頭內,于是這些鏡頭冗長得幾乎沒有分寸。這于是形成了沒有調度的長鏡頭,或者說,這是生活本身參與調度的長鏡頭。

影片中這種對當代中國的隱喻,只要足夠關注現實,就不難從這電影中讀出來。那些關于經濟發展導致的礦難頻發、房屋道路建設導致鄉村土地流失、打工熱潮令鄉村人口大遷徙的報道,早已透過新聞審查告知我們當代中國惡劣的發展過程,而審查部門也似乎不屑于審查這些深度報道,他們仿佛知道大多數人忙于將自己卷入這場經濟大潮中分享白銀或者黑金,根本不會有時間去閱讀關于這個國家發展惡化的任何文章。

在延安市區步行街的那場即興拍攝中,一對年輕的女中學生走過鏡頭的前景,她們的臉上還有著未經世事的單純,我不由自主的要想,在如此精神貧瘠的地界,她們的未來會好嗎?這種諷刺感的另一處,在一個餛飩攤前的情節中表現出來。過年之前的一天,將遭遇謀殺的妓女要了一碗餛飩,她同時在給遠方的弟弟打電話,她讓弟弟“好好上學”,不要管學費夠不夠的問題。這條線索本來在王超導演的劇本里是一條明晰的線索,但最終去掉了,只用這個電話將之隱藏到故事背景里去。這場教育與娼妓的合體又是一種現實景觀,而這個妓女的被殺,同時也是國中教育體系的被刺殺。而這一切都發生在延安這個革命老區,這個地方,早就紅色褪盡,而新的顏色亦無從尋找。

這些“庸常”的現實,實在包含了過分飽和的信息,倘若對此視而不見,那么“信息量”的信息究竟要代表什么?而量的度又在哪里?

三

《天國》將故事淹沒到庸常現實的同時,也放棄了任何道德批判的欲望。

影片謀殺妓女賣尸體的事件由冥婚引起。冥婚的風俗自周朝以來便在華夏各地連綿不絕,其最樸素的目的,是人們對死者的關懷,是對親人往生之后幸福的擔憂。親人此世未得享受的幸福,通過合葬,期望能在“天國”獲得。這種婚配原先是與一切婚喪嫁娶一樣,需慎重考量行事的。這種建立在佛教輪回傳統觀念上的習俗,可以將世人從不幸的當下引向幸福的來世,然而《天國》里的世界告訴我們這個可期待的“來世”也已經被當下的金錢攫取方式玷污了。

影片中煤礦事故頻繁的礦區,死的人太多,冥婚成為一種需求,形成一種地下市場,買賣尸體成為常態。影片中最叫人驚異的便是那些買賣人對尸體價格的討論,不管是尸體,或是將要殺死的活人,他們都像買一臺彩電一樣問訊價格。其中一段,賣尸人問價于收尸人,收尸人答曰一萬五,賣尸人問你可以賣多少,答曰三萬五。賣尸人驚詫,你倒要賺我兩萬!收尸人平靜地說:咋了,不行嗎?

電影《天國》導演王超

這部影片處處都是這種無所謂的態度。在另一個場景中,兩個賣尸人到酒館喝酒,談論起各自的生意,就像任何平常的生意人聊天一樣,說自己的生活現在好起來,“也算發了財”,“總的來說還不錯”。

我在網上找到了事件原型的新聞,新聞里,罪犯在被捕后說:“我是為了掙錢,這錢來得快嘛!要不是失手得早,我還打算再做幾件。”這話說得如此輕易,與電影里沒有差別。導演敏銳地抓住了這一點:在當下社會,人們只想到如何去鑿一個便利的流淌金子的洞,而不管這個洞是鑿在大廈的根基上,還是鑿在他人的性命里,這種盲目的行徑,正是影片中城鎮、煤礦、運煤車所代表的躍進式經濟發展政策造出的孽。而最關鍵的就是,冥婚背后所暗含的宗教觀念已經空剩了形式,輪回中那些對罪惡、對善人入天國的限定被取消,閻王與地獄的酷刑已經成了神州大地上各種景點里換門票錢的噱頭。而現實是只要有錢,便能買下去天國的道路。

所以,一個死尸賺你兩萬又如何?一枚售價十五萬的肝臟而供體只能拿到兩萬五又如何?從醫院收購廢棄藥盒包裝假藥能造出二十億假藥生意又如何?每年純利三十億的地溝油生意又如何?一年被公務員胡吃海喝的九千億又如何?投入黑洞的四萬億又究竟如何呢?當今的中國,已經不是馬克思視野中有300%利潤便能犯一切罪行的批判能夠解釋得清的。如今的問題是“罪行”的判定已經模糊不清,法律失效,道德律令早與宗教一起在數場革命中灰飛煙滅,掙錢是最大光榮的全新標準只留下一個問題:罪惡焉在。

就像《天國》里,你盡可以說賣尸這件事是罪惡的,但那里面媳婦的買賣、尸體的買賣統統像布匹買賣一樣正常。那個被殺的妓女在布置自己的出租屋之前,去雜貨市場扯了兩米二紅布,將自己“做生意”的房間與客廳隔絕開來,這其中還留存著基本的羞恥感。但妓女被殺死,兩個賣尸人將她從紅布簾內拖出來的時候,這一點點羞恥像處女膜一樣被輕松地劃破。

四

《天國》和很多獨立電影一樣,最大的價值便是對當下的坦率記錄。那些悄無聲息的長鏡頭,仿佛無目的街景展示、當地劇團演員無區別于群眾演員的表演方式,令影片從頭到尾透著形式上的無力感,但一種強大的,現實本身的恐懼力量就從這中無力中站起來。倘若你決定去目睹這些影片,你需要做好思想準備去面對國中當下的窘境。某些電影,在當下,必須棄置美學考量,站在搖搖欲墜的道德邊緣,在粗糙的影像中去尋找問題的所在。倘若面對這些影像沒有一種探索的能力,仍期望由好萊塢的故事模式引領思維走向,以麥基五千塊錢一節“故事”講座課的標準來評判,那么只能說我們思維的懶惰已經到了無以復加的程度。

說一句話,很容易;寫幾個字,很容易。但生活在上沒有信仰下沒有底線的國家是并不容易的事情,你我如此,那些罪犯們如此,以幾十萬元拍攝《天國》的王超導演亦如此。王導在映后討論中說:“我不管什么地上地下,我只拍我想拍的。”獨立姿態也好,地下掙扎也好,這都無所謂,我所期望的是不要令光影本身變作一種優柔寡斷的載體,而是要讓這些記錄中國當下光影交錯的影像,至少能帶給人一點有價值的觸動。

——以《在一起》中的《救護者》單元為例

——以《山河故人》為例