立定跳遠(yuǎn)中小跳現(xiàn)象實踐研究

□ 曹淑忠

1 問題的提出

立定跳遠(yuǎn)是體育達(dá)標(biāo)項目之一,是體育考試的必測項目或選測項目。它也是小學(xué)低段體育的重要教學(xué)內(nèi)容,對發(fā)展學(xué)生的下肢力量和身體協(xié)調(diào)能力有很大的作用。然而目前我校低段學(xué)生立定跳遠(yuǎn)的動作中,有較多的學(xué)生存在著一個常見的錯誤---小跳。小跳是一個犯規(guī)動作,就是在起跳前雙腳已經(jīng)離地但是只在原地輕輕跳了一次并沒有跳出起跳線,然后在落地后再跳出起跳線,這個動作即為小跳。在考試規(guī)則中即為犯規(guī),不計成績。所以有小跳的習(xí)慣對學(xué)生非常不利,既影響了學(xué)生的成績,又會對以后高段的跳躍類教學(xué)形成障礙。所以我們必須要找出問題所在,并想出有效的對策來糾正小跳現(xiàn)象。

2 研究對象與方法

2.1 研究對象

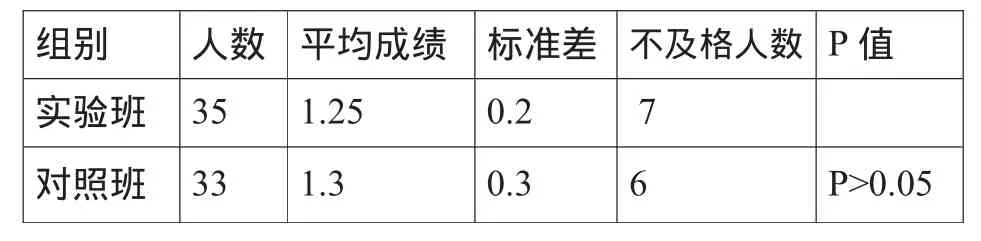

從我校學(xué)生隨機(jī)選取三年級(6)班為實驗班有35個學(xué)生,三年級(7)班為對照班有33個學(xué)生。實驗前,把這兩個班二年級時的立定跳遠(yuǎn)成績進(jìn)行了統(tǒng)計,對這兩個班級進(jìn)行對比,用體育成績軟件進(jìn)行了統(tǒng)計處理,發(fā)現(xiàn)這兩個班級在二年級的時候所測得的成績沒有顯著性差異,可視為實驗條件基本相同,適合實驗的條件。這一數(shù)據(jù)見表1所示:

表1 實驗前立定跳遠(yuǎn)成績統(tǒng)計表

2.2 實驗方法:文獻(xiàn)資料法、數(shù)理統(tǒng)計法、教學(xué)實驗法。

3 實驗步驟

3.1 分析原因

經(jīng)過一段時間對學(xué)生跳遠(yuǎn)的觀察,在多方的配合與幫助下,找出了形成小跳的五種主要成因。

3.1.1 投機(jī)思想,以為小跳會跳得更遠(yuǎn)

我們在課堂上詢問一些有小跳的同學(xué),其中很多回答是:“這樣就可以遠(yuǎn)很多。”“那你們知道這是犯規(guī)的嗎?”面對追問,他們笑笑跑開了,不愿意回答。學(xué)生知道立定跳遠(yuǎn)的規(guī)則,只是想跳得遠(yuǎn)一點而已,殊不知這違反了游戲規(guī)則,這也只是他們內(nèi)心的僥幸心理在作祟。

3.1.2 概念不清,預(yù)備姿勢不夠準(zhǔn)確

立定跳遠(yuǎn)預(yù)備姿勢時的兩腳站法,常被人忽視。體育教材只說“兩腿稍分”,稍分的具體程度沒有作明確要求,教學(xué)、指導(dǎo)時老師也容易忽視,有時學(xué)生兩腳前后、左右分開多少我們根本不在意,于是就有了學(xué)生自己錯誤的站法。有些學(xué)生兩腳左右分開過大,起跳后發(fā)不出力,迫使他通過小跳把兩腳并起來,以獲得更大力點;還有一些學(xué)生兩腳前后分開過于明顯,起跳后存在同樣的問題,發(fā)力不集中,導(dǎo)致小跳,完善力點,以跳得更遠(yuǎn)。

3.1.3 重心前移,身體平衡無法控制

我們都知道立定跳遠(yuǎn)要跳得遠(yuǎn),需要在起跳的剎那上體前傾。實踐教學(xué)中我們發(fā)現(xiàn):學(xué)生在上體前傾時,膝關(guān)節(jié)不屈,重心前移而沒有下降,形成鞠躬的樣子,一旦下肢發(fā)力,上身就失去平衡,為保持身體平衡,下肢第一反應(yīng)便往前移,這就是小跳的一種形式。

3.1.4 蹬擺不協(xié)調(diào),上下肢時間脫節(jié)

預(yù)擺在立定跳遠(yuǎn)中十分重要,我們在教學(xué)時也反復(fù)強(qiáng)調(diào)要擺出節(jié)奏,擺出力量。于是,在現(xiàn)實教學(xué)中我們往往看到許多學(xué)生長短各異的預(yù)擺,但是由于學(xué)生素質(zhì)(協(xié)調(diào)能力)的不同,其預(yù)擺效果也全然不一,其中也不乏這樣的情況,部分學(xué)生預(yù)擺時下肢早于上肢完成動作,上下肢不同步,直接引起小跳現(xiàn)象。

3.1.5 著力點不準(zhǔn),左右腳力量不均

在小跳現(xiàn)象中我們發(fā)現(xiàn)其式樣也是繁多的,其中有一現(xiàn)象是單腿有力踮地式的,對此,我們分析為起跳時左右腳用力不平衡,右腳用力大于左腳,或左腳用力大于右腳,因為起跳兩腳力的不平衡,使力弱的腳靠向于力大的一邊,這樣表現(xiàn)出的小跳直觀就是一只腳超出起跳線,另一只腳看似沒問題,但其身體在空中也偏向有力腳,使跳躍騰空不夠,最后的成績不理想。就學(xué)生的實際能力而言,會產(chǎn)生左右腳用力不平衡的很少,但實際占的比重卻比較大,其主要原因是起跳時動作隨意,沒有準(zhǔn)備,跑過來直接跳或和旁邊同學(xué)還在嬉戲中就開始跳,這都使立定跳遠(yuǎn)起跳時兩腳用力不均,出現(xiàn)小跳。

3.2 小學(xué)低段立定跳遠(yuǎn)實施的對策

3.2.1 “重復(fù)講解、示范”,幫助學(xué)生建立正確的技術(shù)概念

在體育教學(xué)的過程中,根據(jù)具體情況采用重復(fù)講解、示范,并指出動作的重點、難點;或先講解后示范、也可邊講解邊示范等。

3.2.2 “拔苗助長”,幫助學(xué)生用腳前掌同時使力

此活動適宜準(zhǔn)備活動,兩人一組面對面,一個下蹲雙手上舉,另一個握其雙手,有節(jié)奏地上拉,下蹲的同學(xué)則借力按節(jié)奏反復(fù)起立、下蹲,起立時,腳前掌踮地,可適當(dāng)起跳離地。

3.2.3 “節(jié)奏蹬擺”,幫助學(xué)生掌握起跳節(jié)奏

此游戲是具有舞蹈性質(zhì)的有節(jié)奏練習(xí),教師有節(jié)奏喊口令或播放音樂,學(xué)生作原地蹬擺:首先是前擺直腿后擺屈膝,由慢到快。

3.2.4 “踮腳接力”,幫助學(xué)生上下肢協(xié)調(diào)

此游戲為小組合作接力比賽,相隔10M左右兩隊學(xué)生面對面準(zhǔn)備。游戲需要強(qiáng)調(diào)踮腳(腳前掌),連跳:中途一直用腳前掌著地,不可以全腳掌著地。

4 結(jié)果與分析

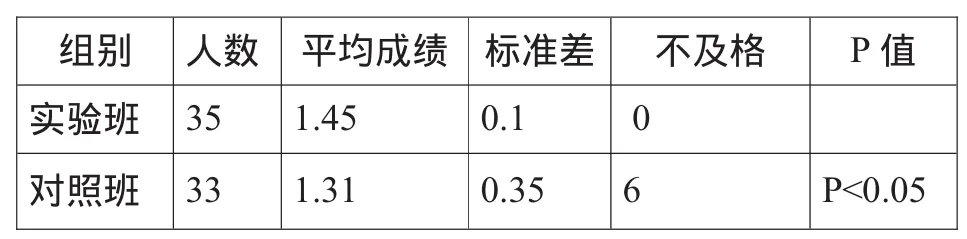

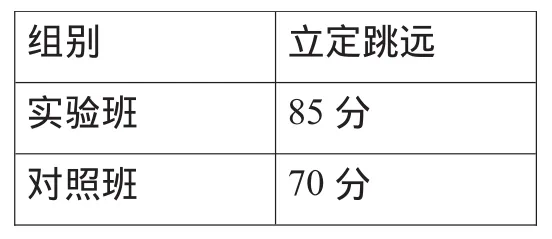

表2 實驗后立定跳遠(yuǎn)的統(tǒng)計表

表3 不同評價方法下的平均體育成績對照表

表2、3是實驗后的對照表,我們不難發(fā)現(xiàn):糾正立定跳遠(yuǎn)的小跳錯誤后學(xué)生的跳遠(yuǎn)成績較實驗前成績有著顯著性差異,而且表現(xiàn)為實驗班的立定跳遠(yuǎn)成績平均水平要比對照班的平均成績優(yōu)秀,而且還消滅了不及格現(xiàn)象。

從這一實驗的結(jié)果來看,學(xué)生的成績受動作技術(shù)的影響非常大,學(xué)生在學(xué)習(xí)技術(shù)動作時,時常有多余的動作出現(xiàn),他們甚至?xí)J(rèn)為這些錯誤的動作會使成績有所提高,但恰恰相反,不但不會提高成績,還給動作產(chǎn)生了障礙,影響到體育成績的發(fā)揮。老師在糾正錯誤,并掌握正確的動作后,較以前的動作做法下的成績產(chǎn)生了顯著性差異,實驗班的成績無論在成績上還是在運(yùn)動規(guī)范度上,測試成績的平均水平均都比對照班有明顯的提高。因為,學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性也因老師積極配合他們糾正錯誤而優(yōu)于對照班。這一實驗現(xiàn)象說明不光是立定跳遠(yuǎn),還有其他項目也是如此,只有掌握了正確的技術(shù),才能提高運(yùn)動成績。

5 結(jié)論與建議

5.1 結(jié)論

5.1.1 立定跳遠(yuǎn)糾正小跳的錯誤動作之后,學(xué)生的運(yùn)動成績提高了。這說明,運(yùn)動技術(shù)的學(xué)習(xí)是建立在正確規(guī)范的動作技術(shù)之上的,錯誤的動作不利于提高運(yùn)動成績。

5.1.2 糾正學(xué)生的錯誤,讓學(xué)生以正確的姿態(tài)學(xué)習(xí),因此學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性得到了提高,那種沒有要求的,任由學(xué)生發(fā)展的體育教學(xué)不利于學(xué)生的學(xué)習(xí),所以,老師對學(xué)生的要求有多高,學(xué)生就會做得多好。這對提高教學(xué)效果有著積極性的作用。

5.2 建議

5.2.1 體育老師要以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度授好每一次課,不光是在立定跳遠(yuǎn)項目上對學(xué)生的動作技術(shù)規(guī)格進(jìn)行嚴(yán)格的要求,在其他項目的學(xué)習(xí)中也要求學(xué)生認(rèn)真對待,認(rèn)識到正確的動作對提高運(yùn)動成績的重要作用。

5.2.2 體育老師要多實踐,多用心,把學(xué)生的學(xué)習(xí)當(dāng)作自己的主要工作來抓,從自身做起,自己的示范也要正規(guī)。

5.2.3 全體體育教師共同參與,出謀劃策把累積計分評價方法更加完善,加強(qiáng)其操作性。

[1]秦小紅.立定跳遠(yuǎn)教法新招 [J].中國學(xué)校體育,1999(04)

[2]楊健.如何提高立定跳遠(yuǎn)成績 [J].田徑,2000(04)

[3]邱金國.如何提高立定跳遠(yuǎn)的成績 [J].田徑, 2004(01)

[4]趙廣銀.立定跳遠(yuǎn)易犯錯誤及糾正方法 [J].中國學(xué)校體育, 2001(04)

[5]龍錦,崔雷海.立定跳遠(yuǎn)十種專門練習(xí) [J].田徑,2001(05)

[6]胡志生.立定跳遠(yuǎn)的輔助練習(xí) [J].中國學(xué)校體育,2002(05)