除草劑對桑園土壤酶及雜草防效影響

任培華

(濰坊職業學院 山東 濰坊 261031)

雜草的防除是桑園管理的一個重要環節,雜草與桑樹爭肥爭水,且易引起病蟲害的滋生,易使桑園樹勢衰敗,桑葉產量和質量受到嚴重影響,隨著省力化栽桑養蠶技術體系的發展,化學除草被普遍使用,但生產中對各種化學除草劑不了解其特性以及使用方法不當等,導致除草效果不理想,甚至桑葉受害、蠶兒中毒的情況時有發生,同時長期使用除草劑對土壤微生物的影響也有待于進一步研究。

1 材料與方法

1.1 地塊選取

除草劑對土壤活性酶的影響在濰坊職業學院實習農場桑園中進行,選取離地條件基本一致的三個地塊,分別作為對照區、除草劑處理區1(百草枯)、除草劑處理區2(草甘膦),各重復一次。

1.2 試驗時間

除草劑對土壤活性酶的影響實驗于2011年7月雜草生長旺盛時期進行,7月14日進行第一次處理,10d后 (7月23日)進行第二次處理,(連續降雨)8月13日進行進行第三次處理,8月23日土壤取樣。

1.3 試驗藥劑

除草劑1。滅生性除草劑百草枯,有效成分含量200g/L,水劑,中法合資宜興興農化工制品有限公司;除草劑2。草甘膦異丙胺鹽,有效成分含量41%,水劑,湖南省永州廣豐農化有限公司。

1.4 試驗處理

1.4.1 雜草種類統計。實驗前統計一下試驗田塊中雜草的種類、類型。

1.4.2 土壤取樣。除草劑噴施前分別對三塊試驗地塊進行取樣,根據試驗地塊大小隨機選取6~10個點,對10~15cm深的土壤進行挖取土樣,充分拌勻,分別存放并標示出對照、處理1、處理2,用塑料袋存放即可。(重復地塊同樣處理)

1.4.3 除草劑處理。按照各除草劑的濃度要求進行配置藥劑。對照區噴施清水;除草劑處理區1,除草劑處理區2分別按相應除草劑進行噴施處理。

1.4.4 除草效果觀察。處理后3d開始觀察雜草死亡種類、死亡效果。

1.4.5 試驗后土樣的采集。第二次試驗處理后即7月下旬 (28日左右),對雜草處理效果調查后再次進行土壤取樣,方法同上,三種處理分別標示存放。

2 測定方法

2.1 土壤過氧化氫酶活性

根據關松蔭 (1986)的方法測定。取2g風干土,置于100m1三角瓶中,并注入40m1蒸餾水和5ml0.3%過氧化氫溶液。將三角瓶放在復式振蕩機上,振蕩20min。而后加入1.5molL-1硫酸5m1,以穩定未分解的過氧化氫。再將瓶中懸液用慢速型濾紙過濾。然后,吸取25m1濾液,用0.002mol L-1高錳酸鉀滴定至淡粉紅色終點。用1g土壤20min消耗0.002MK2MnO4體積ml數表示土壤過氧化氫酶活性。

2.2 土壤淀粉酶活性

根據關松蔭 (1986)的方法測定。稱取土壤5.00g,加入1%淀粉溶液10ml,pH5.6磷酸緩沖液10ml,5d甲苯,搖勻后,37℃培養24h。培養結束,吸取1ml濾液,加入2ml3,5-二硝基水楊酸 (DNS),沸水浴5min,冷卻后定容20ml,于500nm比色。每個樣品同時做一個無基質的樣品,每批測定做一個無土壤的對照。同時做麥芽糖標準曲線。土壤淀粉酶活性用1g土壤37℃培養24h分解淀粉產生的麥芽糖mg數表示。

3 結果分析

3.1 除草劑對雜草的滅殺效果

主要針對苗圃中小花山桃草、狗尾草、高羊茅等雜草,滅殺效果一次為:狗尾草→小花山桃草→高羊茅,其中噴藥后2~3d狗尾草就有明顯藥殺效果,3~4d后對小花山桃草藥殺明顯,第二次噴藥后對高羊茅的藥殺效果才開始顯現;

兩種除草劑殺滅效果對比:百草枯第一次噴藥后的下午則出現明顯效果,除高羊茅外其他雜草地上部分均已滅殺。

3.2 除草劑對土壤酶活性的影響

3.2.1 土壤過氧化氫酶活性

逆境脅迫會導致過氧化氫的積累。土壤中的過氧化氫對作物具有毒害作用。土壤過氧化氫酶催化促進過氧化氫的分解,有利于防止它對生物體的毒害作用 (關松蔭,1986)。

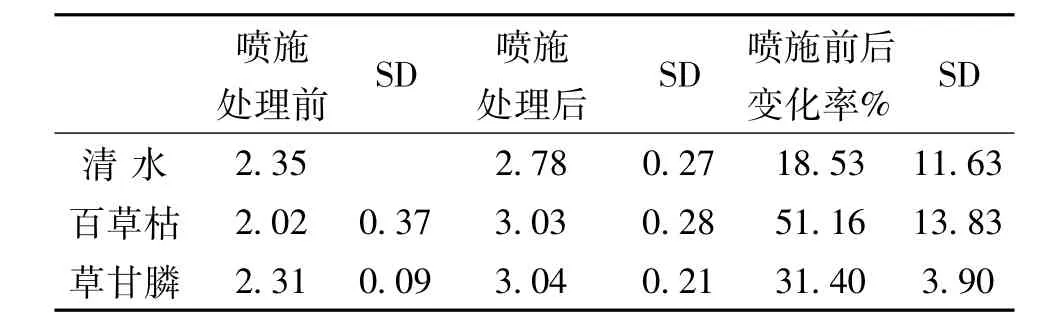

如表1所示,噴施處理前,各處理間土壤過氧化氫酶活性沒有顯著差異 (p=0.575);噴施處理后,各處理間土壤過氧化氫酶活性沒有顯著差異(p=0.579)。

噴施處理后,土壤過氧化氫酶活性均比噴施前升高,升高幅度從大到小依次為:百草枯>草甘膦>清水處理,其升高幅度依次為51.16、31.40、18.52%。

雖然百草枯和草甘膦處理的土壤過氧化氫酶活性增長率均高于清水處理 (對照),但是,F檢驗表明,噴施后三個處理的土壤過氧化氫酶活性增長率之間沒有顯著差異 (p=0.118)。

表1 噴施百草枯和草甘膦對土壤過氧化氫酶活性(1g土壤20min消耗0.002MK2MnO4體積ml)的影響

3.2.2 土壤淀粉酶活性

淀粉是土壤中有機殘體的組成成分。淀粉酶能使淀粉水解成糊精和麥芽糖,而后可以進一步分解成作物可吸收的有機養分。土壤淀粉酶在一定程度上反應土壤生產力,研究表明土壤淀粉酶活性與冬小麥產量之間存在正相關關系 (關松蔭,1986)。由表2可知,土壤淀粉酶活性變化率在各處理間沒有顯著性差異 (p=0.598),說明百草枯和草甘膦對土壤淀粉酶活性沒有顯著性影響。

表2 噴施百草枯和草甘膦對土壤淀粉酶活性(1g土壤37℃培養24h分解淀粉產生的麥芽糖mg)的影響

隨著蠶桑生產的發展,除草劑在桑園的使用將日益受到重視,并逐漸由單一的莖葉處理向莖葉處理和土壤處理相結合的方向發展,只有正確掌握其方法及多次使用后對土壤的影響才能更加有效的為生產服務。

關松蔭.土壤酶及其研究法 [M].北京:農業出版社,1986