我國合作作品立法模式的缺陷與改革——以我國《著作權法》第13條的修訂為背景*

文/盧海君

合作作品制度是著作權法的重要制度之一,在解決合作作者之間的權利歸屬和利益分享方面發揮著重要作用,各國著作權法普遍對其有所規定。就合作作品的立法模式,歸納起來,主要有以下三種:狹義模式、廣義模式和折中模式。狹義模式認為,合作作品僅包括不可分割使用的合作作品;廣義模式認為,合作作品包括不可分割使用的合作作品和可以分割使用的合作作品;折中模式認為,合作作品包括不可分割使用的合作作品和可以分割使用但相互依賴的合作作品。我國現行著作權法所采取的合作作品立法模式是廣義模式。

一、廣義模式下的合作作品的內涵和外延不清晰

除我國著作權法上的可以分割使用的合作作品之外,在表現形態上由多元的作品形態所構成的作品還有結合作品、部分演繹作品、集體作品,在我國著作權法中,部分匯編作品的表現形態與可以分割使用的合作作品相一致。合作作品的內涵如何,它同演繹作品、結合作品、集體作品、匯編作品之間的界限如何劃分?這些表現形態具有同一性的作品之間有何區別?它們的權利歸屬和利益分享模式是否相同?廣義模式對上述問題規定得不明確,從而導致法律適用的困難,進而導致著作權法的立法目的不能夠圓滿實現。

結合作品是德國著作權法的概念,指的是多人基于共同利用的目的將兩個或多個可以單獨利用的作品結合在一起而形成的作品。在德國著作權法中,合作作品同結合作品區分的關鍵在于最終形態的作品的構成部分是否具有“單獨利用性”,如果具備這種屬性,該作品屬于結合作品;否則屬于合作作品。而廣義模式企圖用統一的概念來界定這兩種“合作作品”,結果使具有不同屬性的作品(有些作品的構成部分具有“單獨利用性”,有些作品的構成部分則不具有“單獨利用性”)之間的界限變得比較模糊,不利于清晰地設定兩種不同類型作品的權利歸屬和利益分享模式。

同合作作品一樣,演繹作品是基礎作品的作者和演繹作者共同勞動的結果,兩種作品都有“合作”的因素在其中。在我國,演繹作品主要包括經過對原作品進行改編、翻譯、注釋、整理等而形成的作品。在改編、翻譯等行為創作演繹作品的場合,演繹作品同合作作品的區分倒是較為容易;而在對基礎作品進行注釋、整理而創作演繹作品的場合,所形成的演繹作品同合作作品至少在表現形態上具有很大的相似性。在后種情況之下,界分兩種不同類型的作品便顯示出必要性。學界一般是從共同創作意圖的有無來區分這類演繹作品與合作作品。[4]具體而言,在存在共同創作意圖的情況下,所形成的作品是合作作品;在不存在共同創作意圖的情況下,所形成的作品則是演繹作品。這種區分路徑實效有限。事實上,從表現形態這一層面,從每個作者各自的貢獻是否具有“單獨利用性”的角度出發來區分合作作品和演繹作品,效果更佳。申言之,演繹行為指的是在基礎作品的基礎之上創作出的具有新的表達形式的作品。基于此,演繹作者的貢獻一般同基礎作品作者的貢獻“融合”在一起,不具有“單獨利用性”。雖然這類作品同不可以分割使用的合作作品有此種共同之處,然而,不同于合作作品的是,演繹作者的創作行為是在基礎作品的基礎上進行的,演繹作品對基礎作品有“依賴性”,這種“依賴性”不是相互依賴的關系,而是單方面的演繹作品對基礎作品的依賴。而在合作作品,各個作者的貢獻之間具有“關聯性”,往往表現為相互依賴的關系。可見,僅從我國現行著作權法的規定和學界的解釋出發,不能夠有效地區分合作作品與演繹作品。導致這一結果的根本原因在于我國著作權法采取廣義模式的合作作品立法模式,并沒有嚴格區分作品的類型,并沒有從表現形態這一角度來考察每個作者各自的貢獻是否具有“單獨利用性”,沒有采取科學的作品類型化的路徑。

集體作品是美國版權法的概念,指的是由本身構成獨立作品的諸多部分組合而成的一個整體的作品,如期刊、文選或百科全書。在美國版權法中,集體作品同部分合作作品(相互依賴的合作作品)在表現形態上具有相似性,即作品的組成部分都是獨立的作品。其中,集體作品與相互依賴的合作作品區別的關鍵在于創作者是否具有成為合作作者的意圖。當創作者具有這種意圖的時候,所形成的作品是合作作品;否則是集體作品。我國現行著作權法的匯編作品包括兩種類型:一類是由作品構成的匯編作品;一類是由不構成作品的數據或材料構成的匯編作品。前者相當于美國版權法中的集體作品。因此,我國著作權法中部分匯編作品在表現形態上同可以分割使用的合作作品之間具有一定的相似性。而我國現行法并沒有如同美國版權法對集體作品做出特別規定,也沒有對合作作品的概念做出清晰界定,導致部分合作作品同部分匯編作品之間的界限模糊。

綜上,由于我國現行著作權法采取廣義模式,且沒有對作品按照版權法立法目的實現的需求進行科學的類型化,在我國現行著作權法的語境之下,諸種在表現形態上具有相似性的作品不能夠依據一定的標準被區分開來,法律適用變得比較困難,立法目的不能夠圓滿實現。

二、廣義模式下合作作品的構成要件不明確

按照我國現行著作權法的規定,合作作品可以分為不可分割使用的合作作品與可分割使用的合作作品。這兩種作品的構成要件是否一致?就合作作品制度而言,美國版權法采取的是折中模式,同我國著作權法有關合作作品的界定比較相似。然而,美國版權法及其司法實踐在合作作品的構成要件方面做了比較寬泛的解釋,尤其是在解釋成為合作作者的創作意圖的時候更是如此。按照美國司法實踐,一部作品要構成合作作品,作者在創作作品的時候必須有就自己的作品同“他人”的作品結合成為合作作品的意圖。這種意圖既可以明確地表示出來,也可以從一定的行為中推斷出來。該“他人”是誰并不需要在創作作品的時候就明確地知道。[3]通過這種寬泛的解釋,美國版權法才將兩種不同屬性的“合作作品”的構成要件統一起來。

我國著作權法在合作作品的構成要件方面要不要做出與美國版權法相同的解釋?有沒有必要做出類似的規定?僅從我國著作權法對合作作品的定義性規定之中,我們看不出來合作作品的構成要件如何。于是,我們只能夠依據學界權威解釋來明晰合作作品的構成要件。在構成要件方面,盡管“實質性的創作行為”的含義在學界是存在分歧的,然而,要成為合作作者,必須有“實質性的創作行為”卻是不爭的事實。學界主要對“成為合作作者的意圖”或“共同的創作意圖”這一要件有爭議。[7]要構成合作作者的身份,是否需要有這種意圖的存在?這種意圖是否必須明示,還是可以從一定的行為中推斷出來?作者是否必須明知對方是誰?通說認為,合作作者,必須有“成為合作作者的意圖”或“共同的創作意圖”存在。[6]至于上述意圖是否需要明示,學界有爭議,有認為該意圖必須明示;有認為這種意圖可以從一定的行為中推斷出來。而至于作者是否需要知道對方是誰,爭議更大,有認為作者需要知道對方是誰,有認為作者無須知道對方是誰。

在我國現行著作權法的語境之下,合作作品的構成要件之所以不明晰,學界對其之所以產生上述諸多爭議,一方面同我國現行法并未對合作作品的構成要件做出明確規定有關;另一方面,更重要的是我國現行法采取了廣義模式,將兩種不同屬性的作品放在一起進行規定,而學界和司法界又企圖統一兩種不同類型作品的構成要件。然而,將本來就具有不同屬性的作品的構成要件統一起來非常困難并且不符合立法目的。行文至此,有人可能會有疑問:美國版權法采取的合作作品立法模式類似于我國,在美國,并沒有出現合作作品構成要件方面的重大分歧。我們并不需要改革我國現行著作權法有關合作作品的立法模式,只需要做出如同美國版權法類似的解釋不就可以了嗎?我們知道,美國是判例法系國家,美國的司法實踐可以遵循司法實踐的要求解釋法律,回應社會的發展。而我國是大陸法系國家,我們的司法實踐要遵循成文法的規定。雖然在理論上,我們可以做出如同美國司法實踐對合作作品構成要件的規定一樣的解釋。但是,從成文法的規定之中,我們并不能夠得出同樣的結論。我國學界和司法界對合作作品構成要件的重大分歧也佐證了我國現行法的條文可以做出不一致的解釋。因此,企圖從現行法的解釋上來解決有關合作作品構成要件的爭議是不可行的。欲消弭上述爭議,正確的方向應該是改革現有的合作作品的立法模式,將不同屬性的作品分別進行規定,分別規定各自特別的構成要件。

三、廣義模式下合作作品的權利歸屬不細致

在狹義模式之下,合作作品的類型比較單純,比較容易統一規定合作作品的權利歸屬制度和利益分享模式。德國著作權法的規定就是典范。按照德國著作權法的規定,合作作品僅僅是一個作品,是一個權利客體,在這一個權利客體上僅僅存在一個著作權,這個著作權由合作作者共同共有。[1]在德國著作權法中,由于合作作品的類型比較單一,合作作者在單一的權利客體上的權利義務關系也比較單純,利用傳統民法上的共同共有制度就可以比較有效地解決合作作品的權利歸屬和利益分享這一關鍵問題。

然而,我國著作權法采取廣義模式,這種模式下的兩種合作作品雖然從社會一般意義上來講,都可以歸類于“合作作品”的類型。但是,在著作權法中,將兩者放在一起進行規定,卻不好處理權利配置和利益分享的關系。我國現行著作權法對合作作品權利歸屬和利益分享的規定體現在《著作權法》第13條和《著作權法實施條例》第9條之中。《著作權法》第13條規定,兩人以上合作創作的作品,著作權由合作作者共同享有。沒有參加創作的人,不能成為合作作者。合作作品可以分割使用的,作者對各自創作的部分可以單獨享有著作權,但行使著作權時不得侵犯合作作品整體的著作權。《著作權法實施條例》第9條規定,合作作品不可以分割使用的,其著作權由各合作作者共同享有,通過協商一致行使;不能協商一致,又無正當理由的,任何一方不得阻止他方行使除轉讓以外的其他權利,但是所得收益應當合理分配給所有合作作者。現行著作權法看似對兩類合作作品的權利歸屬和利益分享都進行了較為清楚的規定。然而,現行法較為抽象與概括的規定仍然不能夠明確處理合作作者之間的利益關系。具體而言,我國《著作權法》第13條上的“著作權”、“共同享有”所指何意?其中所謂“著作權”是否既包含著作財產權,又包含著作人身權,還是只包含著作財產權?“共同享有”是既包含共同共有,又包含按份共有?還是僅指共同共有?我國現行《著作權法實施條例》第9條所規定的“除轉讓以外的其他權利”包不包括修改權?上述問題從我國著作權法的現行規定中都得不到準確答案。

按理講,在不可分割使用的合作作品中,合作作者的勞動成果“融合”在了一起,不能將他們的勞動成果按照一定的標準進行分割。在這種情況下,利用民法上的共同共有制度來處理合作作者之間的法律關系比較合適,這一點從德國著作權法的成功做法中也可以得到佐證。我國學者也普遍認為“不可分割使用的合作作品”適用財產共同共有原則。[4]然而,在可以分割使用的合作作品中,各個作者的勞動并沒有“融合”在一起,而是“結合”在一起了。這種狀況顯然不同于“不可分割使用的合作作品”。故這種類型的合作作品的權利歸屬和利益分享模式顯然應該不同于不可分割使用的合作作品。我國現行著作權法雖然分別規定了兩種不同類型的合作作品的權利歸屬和利益分享模式,然而,一個是在《著作權法》中,一個卻在《著作權法實施條例》里。并且在《著作權法》第13條的第一句話中規定“兩人以上合作創作的作品,著作權由合作作者共同享有”。這個規定顯然是統領兩種不同類型的合作作品的規定。因此,從現行法的規定來看,不論是哪種合作作品,其著作權都由合作作者共同享有。然而,正如上文所述,此所謂“共同享有”的含義并不清晰,而且《著作權法實施條例》和相關司法解釋并沒有對此予以說明,此種規定方式平添了法律解釋和司法適用的困難。

我國現行著作權法有關合作作品的權利歸屬和利益分享模式模糊規定的根源在于其采取廣義模式。“不可分割使用的合作作品”與“可以分割使用的合作作品”的法律屬性并不相同,所牽涉的利益關系也相異,將具有不同屬性和特征的作品放在一起進行規定,必然不能夠妥善解決不同的權屬關系和建構適當的利益分配模式。因此,欲解決這一困境,需要改革我國現行著作權法有關合作作品的立法模式。

四、我國合作作品立法模式的改革

由上文可知,我國現行著作權法有關合作作品的立法模式并不合理,需要進行相應改革。具體改革措施如下。

(一)細化合作作品的類型

采取狹義模式,細化作品分類,將構成要件不同、法律效果相異的作品規定為不同的類型,放在不同的法律條文中。借鑒德國著作權法,既規定合作作品,又規定結合作品,放在不同的條文之中,分別規定其構成要件,分別規定其權利歸屬,這樣會達到更好的立法和司法效果。具體來說,應當將我國現行《著作權法》第13條中的“合作作品”限定于那些不能分割使用的作品,同時,增加一條作為第14條,專門規定“結合作品”。

應當將我國現行著作權法第13條修改為:

《著作權法》 第13條 二人以上共同完成之作品,其個人之創作不能分離利用者,為合作作品。其著作權由各合作作者共同享有,通過協商一致行使;不能協商一致,又無正當理由的,任何一方不得阻止他方行使除轉讓以外的其他權利(修改權除外),但是所得收益應當合理分配給所有合作作者。

另增加:

《著作權法》第14條 多數人為共同利用之目的,將其作品互為結合者,為結合作品。作者對各自創作的部分可以單獨享有著作權,但行使著作權時不得侵犯結合作品整體的著作權。

(二)明晰合作作品的構成

對于“二人以上共同完成之作品”的含義,可以在《著作權法實施條例》中明確“成為合作作者的意圖”和“實質性的創作行為”兩項要件。“成為合作作者的意圖”是指一部作品要構成合作作品,作者在創作作品的時候必須有就自己的作品同“他人”的作品結合成為合作作品的意圖。這種意圖既可以明確地表示出來,也可以從一定的行為中推斷出來。但該“他人”是誰并不需要在創作作品的時候就明確地知道。建構合作作品法律制度的立法宗旨在于確定權利歸屬和利益分享模式,對“成為合作作者的意圖”做出寬泛解釋同這一宗旨相一致。

“實質性的創作行為”是對作品的表達形式作出實質性貢獻的行為。僅僅提供抽象性的思想并不能夠使該思想的提供者成為合作作者。[8]然而,在思想的提供者對作品的創作進行了具體的指導以至于思想和指導的提供對合作作品的創作作出了“實質性貢獻”的時候,該人也可以成為合作作者。[9]而考察某項思想或者指導是否達到了使思想或指導的提供者能夠成為合作作者的“具體性程度”要看對于該項思想或指導而言,其是否能夠使他人在不進行創造性的勞動即可以將其轉換為一種具有可版權性的表達形式。[3]

五、余論

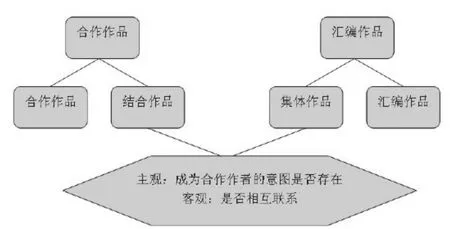

按照上文細化作品類型的思路,我們不禁想起上文中談到的集體作品和匯編作品。在我國現行著作權法中,匯編作品的外延比較廣泛,不僅包括由不構成作品的事實和材料構成的匯編作品;還包括由作品所構成的匯編作品。后者類似于美國版權法上所謂的集體作品。我們認為,集體作品同普通的由不構成作品的事實和材料所構成的匯編作品的屬性并不相同。具體而言,普通匯編作品匯集的對象是不具有可版權性的事實和材料,其可版權性的對象表現為匯編者對這些事實和材料的選擇、協調與編排;[2]集體作品匯集的對象是可版權性的作品,其可版權性的基礎似乎可以存在于這些作品之上,而不在于這些作品的選擇、協調與編排之上(當然,也可以同時存在于這些作品及這些作品的選擇、協調與編排之上)。基于上述不同,兩種不同的作品在可版權性要件上必然不同。再者,集體作品由作品構成,其所牽涉的利益關系同普通的匯編作品也大為不同。因此,我們也應該把集體作品從匯編作品中剝離出來做特別規定。對集體作品做出這種特別規定不僅有利于區分集體作品和普通匯編作品,也有利于更加清晰地區分結合作品與集體作品,這樣不僅有利于解決實際問題,而且會使我國著作權法向更加體系化的方向發展。修訂后最終的立法模式可以用下圖表示。

注 釋:

[1][德]M·雷炳德.張恩民譯.著作權法[M].北京:法律出版社,2005

[2]盧海君.版權客體論[M].北京:知識產權出版社, 2011

[3]盧海君.論合作作品的構成——以我國《著作權法》第13條的修訂為背景[J].知識產權, 2009,(06)

[4]劉春田.知識產權法(第二版)[M].北京:中國人民大學出版社, 2002

[5]李明德, 許超.著作權法[M].北京:法律出版社, 2003

[6]吳漢東.知識產權法(第三版)[M].北京:法律出版社,2009

[7]劉寧.合作作品構成要件與認定標準探析[A].中國法學會知識產權研究會2010年會暨著作權法修訂中的相關問題研討會論文集[C]

[8]Wiseman v.George Wiedenfeld & Necolson[1995]F.S.R.525

[9]Community for Creative Non-Violence v.Reid.846 F.2d 1485 (D.C.Cir.1988), aff'd, 490 U.S.730 (1989)