莫讓抗毒血清用時方恨少

■ 肇暉

進入夏季以來,對于缺乏抗毒血清導致患者抱憾終身的報道屢見不鮮。大家是否還記得他們:蘇州小伙葉某,今年6月7日不幸被蝰蛇咬傷后因找不到抗蝰蛇毒血清,導致多臟器嚴重衰竭而不治身亡;家住甘肅皋蘭的11歲男孩,今年9月9日在放羊時不慎被蛇咬傷腳,卻被醫院告知沒有抗蛇毒血清,從網友發微博尋找抗蛇毒血清,再到千里運送,最終使男孩轉危為安;同樣是今年9月,揚州市一名6歲男童,因后腦受傷被送醫院救治,因正常皮試過敏急需人破傷風免疫球蛋白,但揚州各醫療機構及醫藥公司均暫時沒有庫存,再次借助網絡微博的愛心接力才讓其得以脫離生命危險……

圍繞抗毒血清的類似“悲劇”或“悲喜劇”不斷上演,在一次次愛心接力運動中,人們在為受傷者捏汗祝福的同時,更在心底不禁產生種種疑惑:比起癌癥、心腦血管疾病這些致病機理和治療手段都更為復雜的疾病,毒蛇咬傷或皮膚割傷這樣的毛病似乎都是“小問題”,為何在醫療技術越來越發達的今天,這樣的情節仍不幸地在很多受傷者身上不斷重演?筆者做了一些調查,并訪問了此領域的一些專家,希望引起更多有識之士對此問題的關注。

臨床必不可少的解毒良藥

抗毒血清制作是將蛇毒、病原菌產生的毒素等經處理后小量多次地注射到兔子、馬體內,再逐步加大注射量,一定時間后,使該動物體內產生抗體,經檢測達到一定效價后,即可抽血。血液分離血清后再經提純制成抗毒血清。含有大量抗體的抗毒血清進入人體后,人體通過被動免疫的方式即可獲得免疫力。 如蛇毒、白喉、破傷風、狂犬病等抗毒血清都是如此制備,用來治療相應毒素反應。

50余年來一直從事醫院藥學與臨床工作、現任復旦大學藥學院及天津醫科大學藥學院兼職教授和上海市靜安區中心醫院國家藥品臨床研究機構辦公室主任、素有“中國臨床藥學首席專家”之稱的黃仲義教授向筆者介紹說,盡管抗毒血清在生產和使用中存在很多不便,隨著科技進步,一些抗毒血清制劑已逐漸被替代,但臨床尚有一些基本疾病的防治還需使用抗毒血清。

難以突破的“瓶頸”

為何救命的抗毒血清會如此短缺?

原料來源不足成為制約許多抗毒血清生產的重要因素。以破傷風為例,全球每年發病100萬例,發展中國家破傷風的死亡率高達20/10萬。用于治療的破傷風抗毒血清包括破傷風抗毒素(TAT)和人破傷風免疫球蛋白。TAT是從馬的血液中提取的,由于是異種血清,可能引起人體過敏反應,注射前需做皮試,相對而言皮試陽性反應比較多;人破傷風免疫球蛋白則直接從人血漿中提取,過敏反應較少,不需皮試,但卻面臨著血源不足的困境。據衛生部門統計,全國醫療市場對血液制品生產用原料血漿的年基本需求為8 000噸。受近年國家整頓非法輸血貿易的大小采漿站影響,血液制品行業投漿量從2007年起坐上了“過山車”。年產量從高峰時期的5 000噸下滑至1 500噸,近年緩慢回暖至3 500噸的水平。據《21世紀經濟報道》稱,2011年全國需求量約500萬支破傷風免疫球蛋白,但只生產了153萬支。如何破解“血荒”已成為限制行業發展的難題。

技術研發能力弱是限制血液制品企業發展的軟肋。據報道,全球生物技術專利中,美國、歐洲和日本分別占59%、19%和17%, 而包括中國在內的發展中國家只占5%。我國缺少具有國際競爭力的血液制品大企業,科技成果轉化率低。由于科研、生產相脫離,全國生物制品成果轉化率不到15%。“粗放式”生產無法形成合理的產業鏈。在技術開發和產品上全國基本雷同,以人血白蛋白和免疫球蛋白為主,凝血因子等開發偏少,高附加值產品很少開發。國際血液制品巨頭企業能從血漿中提取出20多種蛋白因子,我國企業卻僅能提取10種左右。

技術升級十分必要

盡管制約因素很多,但我們仍然可以欣喜地見到一些企業在持續不斷地追求質量標準的提高和生產工藝的改進。對此,黃仲義教授也深表認同。

談到破傷風的預防治療,黃教授向我們介紹了TAT的升級換代產品——馬破傷風免疫球蛋白F(ab')2。近年來隨著生物工程技術的發展與進步,上世紀初問世的TAT也在不斷發展,臨床應用品種日漸增多,有與TAT同屬于抗毒素類的精制破傷風抗毒素(retanus antitoxin refined),以及屬于人血制品的人破傷風免疫球蛋白(tetanus immunoglobulin)等。以上產品雖較傳統TAT在不良反應發生率上有所下降,但產品純度尚較低,非特異性的IgG等大分子含量偏高,產品有效成分F(ab')2偏低,故均不理想。

因此對經典的TAT質量與安全性研究繼續不斷深化與發展。2004年,上海賽倫生物技術有限公司在現有馬血清生產TAT工藝基礎上,采用更為有效的柱層析純化工藝生產升級產品,該工藝所生產的產品不僅降低了IgG等大分子的含量,提高了產品有效成分F(ab')2的相對含量(純度),而且大幅提高了產品比活性(單位蛋白含量活性值),降低了單位產品蛋白含量,從而提升了產品應用安全性,為了與現有破傷風抗毒素類等治療預防藥(包括人源免疫球蛋白類藥物)區別,中國藥品生物制品檢定院于2008年建議柱層析純化工藝生產的升級產品定名為“馬破傷風免疫球蛋白F(ab')2”,由此TAT的升級換代產品——馬破傷風免疫球蛋白F(ab')2問世。

馬破傷風免疫球蛋白F(ab')2與其他破傷風抗毒素(包括經典TAT及精制TAT,以下簡稱“同類產品”)相比具有高效、安全、無害三大特點。

1)高效。新品與同類產品相比,其主要成分F(ab')2含量(即純度)由同類產品50%~60%提升至80%左右(提高幅度30%~50%),產品比活性(單位濃度內的產品有效性)提高幅度達80%~100%,達到國際同類產品先進水平,遠高于2010年版《中國藥典》標準。

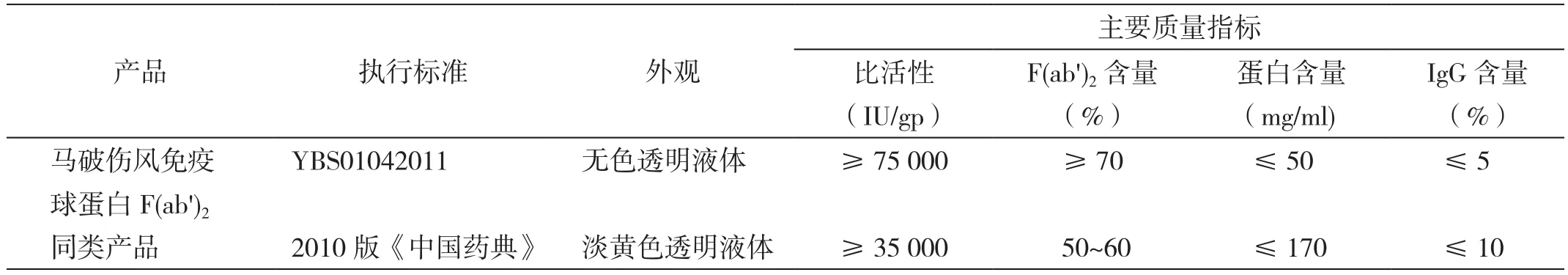

2)安全。由于新產品質量標準與同類產品相比要求更高。特別是限定完整IgG含量,使外源性蛋白導致陽性反應發生率明顯降低,顯著降低不良反應發生率,保證了用藥安全性,馬破傷風免疫球蛋白F(ab')2與同類產品質量標準差異見表1。

表1 馬破傷風免疫球蛋白F(ab')2與同類產品質量標準差異

3)無害性。由于同類產品采用三氯甲烷作為防腐劑,現知三氯甲烷具有致癌作用,因此歐美國家在蛋白質藥物制劑中均規定不可采用,《中國藥典》在2010年版中以間甲酚取代三氯甲烷,而馬破傷風免疫球蛋白F(ab')2也采用間甲酚,故具有無害特點。

抗毒亟需群策群力

血清是血液制品,不是常備用藥,其儲備、進貨有嚴格的規定,一定要低溫保存,加上其保質期只有兩三年,使用的幾率又相對較低,農村及縣一級醫院通常無法大量儲備。由于抗蛇毒血清一般只在夏天使用,季節性較強,發生率低,所以很多醫院都很少儲備這類藥物。由于缺少必要的藥品保障機制,一旦臨床需要就常常面臨“一藥難求”的窘境。筆者了解到,作為一種特殊藥物,抗蛇毒血清的定價還沒完全放開,但其價格從2006年公布以來就一直沒有變過,成本壓力已經讓廠家產生“利潤倒掛”現象。由于缺少必要的藥品保障機制,一旦臨床需要就常常面臨“一藥難求”的窘境,因此對于此類特殊產品亟需國家相關政策的制度保障。

“抗毒”的道路上不應由一兩家企業孤軍奮戰,應該有更多企業加入其中,黃仲義教授強調“質量改善源于工藝改進”,所有生物制劑及制藥工藝要向此方向發展,不惜工本,即使是幾十年的老藥也要不斷提高質量。現在制藥行業需要整個質量品質提高,制藥工業像所有關系民生的工業產業一樣,企業的核心競爭力就是“質量+服務”,質量第一、服務第二,有高標準的質量和優良的服務,任何企業、產品都會有光明的前途。黃教授風趣地說,現在很多國內企業家都知道“孔方兄”,喜歡跟它交朋友,但不知道“孔方兄”來自何處,君子理財要取之有道。