有意味的圖畫——摭談我國當代書籍裝幀設計中的插圖藝術

文/陳光龍

插圖,在我國歷史悠久。所謂“凡有書,必有圖”,早在唐代,我國的《金剛經》的卷首就出現了木版插圖。但這種圖不同于純粹的繪畫,它扮演的一個重要的身份是對圖書文字內容做清晰的視覺說明,用來增強文字的感染力和書籍版式的生動性,擴大讀者的想象空間,是一種“有意味的圖畫”。加拿大著名作家阿爾維托·曼古埃爾曾說:“如果我讀的是不曾學過的文字,比如希臘文、俄文、克里語、梵文,自然看不懂書中內容;但是如果這本書中有插圖,雖然讀不懂文字,我通常還是可以找出意義,當然我的解讀未必是文中說明的意思。”由此可見,插圖這種“視覺形象”是對文字語言理解的有益補充,賦予了書籍內容傳達的視覺節奏,強化了讀者的文字思維意象,是對其視覺和閱讀的誘導,最終帶給讀者以愉悅的閱讀體驗。正如魯迅先生所說:“書籍的插圖,原意是在裝飾書籍,增加讀者的興趣,但那力量,能補助文學之所不及。”

隨著時代的發展和中外文化交流的不斷深入,我國當代插圖藝術的發展也可謂是形式多元、風格各異,各種新元素的植入使得插圖面臨前所未有的境遇。一方面,電子技術的發展帶來網絡和圖像時代,書籍的形態也發生了根本的變化,從書籍的外在形式到內在構成、從文字描寫到圖像轉述都有了全新的演繹,作為書籍附屬物的插圖自然也不例外,插圖的視覺語言和表現手段在這里變得多樣化與個性化。另一方面,插圖面對電子技術的不斷發展和數字時代的來臨,數字繪畫插圖的視覺傳達形式被越來越多的人所接受和喜愛,傳統插圖的表現力和視覺效果都無法與之相比,甚至有些書籍的插圖直接被數碼照片所取代,插圖的門類開始變得異彩紛呈。但無論如何,插圖都以它直觀、具體的視覺形式和圖像的心理刺激作用進入讀者的心靈而不可替代,具有廣泛的生存空間。

在當今所謂“讀圖時代”、“眼球經濟”的時代,社會的商品化、信息化使人們的閱讀方式和閱讀心理發生了嬗變,對書籍閱讀更強調視覺的直接感受,從而追求快速獲取圖書的信息與表象意義,插圖的圖像意義似乎更直接地符合了這種心理需求,這無疑影響了我國當代書籍裝幀設計的插圖設計,插圖作者開始關注直覺、感性,出現了如美國文化學者丹尼爾·貝爾所說的“當代傾向”的性質,他們“渴望行動,追求新奇,貪圖轟動”。這種個性的極度追求導致了書籍設計中最重要的人文關懷和人本思想的缺失,無論是傳統手繪插圖還是數碼插圖都與讀者的情感交流漸行漸遠,變成了一個純粹意義上的視覺形式,缺乏“意味”。

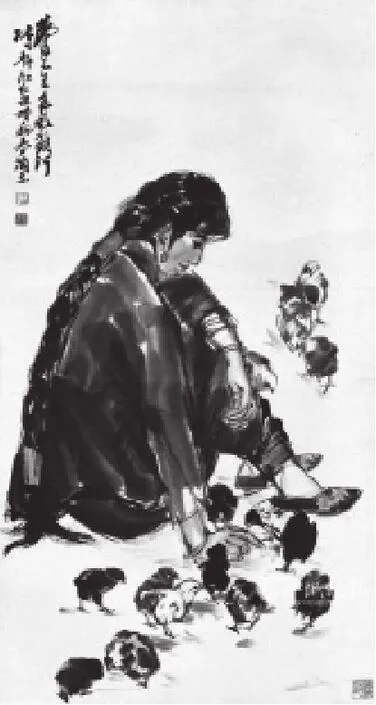

書籍中的插圖屬于靜態的插畫,隨著時代的發展,它與商業利益緊密結合在一起,內容上已不僅僅表現書籍的內容,已經屬于整個書籍裝幀設計中的一個不可或缺的有機部分,有時或許只是為了書籍設計的形式美感需要而插入的一個視覺符號,利用這些圖像的結構、形狀及象征意義幫助我們實現對書籍的整體審美判斷,最終去購買書籍。在此情況下,一方面,當代書籍的插圖藝術拓展了讀者的視野,激發了讀者的想象空間,增加了書籍本身的魅力,另一方面,信息的視覺化傾向使插圖漸漸忽略了其本身應有的文化內涵和表現“意味”,插圖與讀者溝通的語言特點被大大削弱了,其藝術感染力也散失殆盡。縱觀插圖發展的歷史,人們為了表達某種情感或某種情節常在書籍的文字描述之中配置插圖、圖畫來闡釋,一幅好的插圖所賦予的藝術形象可以拉近讀者與書籍內容之間的距離,在讀書的同時為讀者提供了藝術審美的心理追求。例如,著名畫家黃胄為文學作品《紅旗譜》所作的插畫,這是一幅水墨畫,對主人公農村少女春蘭的刻畫可謂是入木三分,春蘭黑衣黑褲,微微低頭,一群小雞在她身邊覓食,畫中準確的人物動態造型和灑脫的筆墨韻味,塑造了一個生動的藝術形象,為文學作品進行了精彩的詮釋,可以說是書籍內容與插圖藝術形式的完美統一。再如我國明末清初的畫家陳老蓮所作的《水滸葉子》和《西廂記》的插圖,其人物形象甚至比文學作品中的文字更加生動,更直接直觀地表達了文學作品。從某種意義上說,這些插圖為書籍的廣泛傳播起到了一定的積極作用,因為平民百姓更易接受和理解,這些圖像的作用是文字所不可替代的。奧地利心理學家、美術史家恩斯特·克里斯在其名著《藝術中的心理分析探索》中從心理分析的角度對語詞和圖像也進行比較,他認為語詞和圖像在人們心靈中的角色不同,圖像的心理根基更深,也更原始。

插圖從繪畫中來,即使是數碼插圖,也要保持插圖的本來風貌,使讀者能夠更好地理解書籍中的文字內容,從而解讀文字傳達的意義,對文字所傳達的內在寓意產生情感共鳴,使讀者在圖像中找到文字內容的情感寄托和心理映照。在信息化社會快速發展的今天,我國當代書籍裝幀中的插圖雖然在技術和觀念上得到了根本的改變和發展,然而,不論是附屬于文字的插圖還是具有獨立藝術性的插圖都在現代化的過程中漸漸散失了民族性和藝術性,被功利性所取代。藝術手段和內容偏離了插圖的審美原則,使讀者無法通過插圖來解讀文字的寓意和插圖本身的內在美感,失去了插圖的生命力。因此,我國當代書籍裝幀設計中的插圖藝術在追求讀者個性心理的同時,要把傳統靜態的插圖與網絡媒體技術下的新插圖進行融合與滲透,不論是手繪還是數碼制作,都要遵循插圖自身的視覺審美規律,保持原有的藝術特質,運用繪畫中的點、線、面、透視、明暗等藝術元素,營造出有意味的畫面,臺灣著名繪本作家幾米認為“圖像”應該成為一種清新舒潔的文學語言。他的繪本作品能夠獲得人們的喜愛和推崇,不僅是因為其插圖作品本身的藝術感染力,更是由于他的作品反映了真實的現代生活,充滿了時代氣息,引領著讀者在他圖畫為主、文字為輔的形式中找到自己的生活映照和精神寄托,使讀者愛不釋手。

作為書籍中的插圖,作者要把插圖不僅僅看做是一種純粹的視覺形式和信息傳播載體,更要對書籍設計的整體效果和文字內涵進行深刻理解,用于設計效果的純藝術插圖和表達文字內涵的說明性插圖,都要充分表現創作者的審美情感和文學體驗。豐子愷先生在為《阿Q正傳》所作的插畫中,對文字內容中塑造的文學形象阿Q的刻畫可謂是“入木三分”,這充分體現了作者對《阿Q正傳》內涵的深刻理解。在這里,插圖不僅是文學作品的補充,同時為人們塑造了一個個經典的藝術形象。如美國心理學家魯道夫·阿恩海姆所描述的視覺形象和語言的相互依賴和相互補充的關系那樣:“純粹的語言思維是不產生任何‘思想’的思維典型……那么是什么東西使語言成為思維的不可缺少的東西呢?這種東西決不是語言本身!我們認為,思維是借助于一種更加合適的媒介——視覺意象來進行的,而語言之所以對創造性思維有所幫助,就在于它能在思維展開時把這種意象提供出來。”

插圖藝術在我國當代書籍裝幀設計中仍然扮演著重要的角色,并且以其獨特的圖像語言特征和表現形式成為書籍設計表現的主體。我國是一個歷史悠久的國家,在書籍插圖設計的漫長發展過程中,形成了獨特的民族特色,如崇尚禮儀、語言含蓄等。因此,我們在進行書籍插圖設計的過程中,為了使書籍所傳達的思想與讀者情感進行有效的溝通,不能一味追求新奇的視覺效果和先進的技術特征,而要從書籍設計創意的整體性出發,把民族精神和個人風格有機融合,廣泛吸收有利于表達的各種表現方法和形式,摒棄功利性,表達原著的人文內涵,真正設計出藝術性和人文性相統一的插圖藝術。只有這樣,我國當代書籍設計中的插圖藝術在面對新情境下才能透過復雜的插圖現狀,把握未來的圖像表達形式,挖掘出具有民族特色的藝術創意,使我國插圖藝術保持頑強旺盛的生命力。