區域裝備制造業產學研合作創新網絡的實證研究:基于網絡結構和網絡聚類的視角

陳 偉,張永超,田世海

(哈爾濱工程大學經濟管理學院,黑龍江哈爾濱150001)

一、引言

產學研合作創新是指企業、大學、科研單位在利益驅動下,運用各自資源相互協作所進行的優勢互補的經濟和社會活動。在合作創新過程中,一個區域內的企業、大學和科研單位之間自發地形成一種非正式的合作網絡,成為推動區域科技經濟融合發展的戰略措施,是促進區域科技成果迅速轉化為生產力的有效途徑。合作創新網絡的運行耦合和功能互補成為產學研合作創新的基本動力,促進了企業、大學和科研單位的技術創新,加速了科技成果的轉化,提高了區域經濟競爭力。

目前,國內外學者從不同的角度對產學研合作創新網絡進行了研究:關于產學研合作創新網絡整體網絡特征分析方面,馮鋒等[1-2]基于理論分析得出產學研合作創新網絡具有小波世界網絡特征和復雜網絡的無標度增長性與擇優連接性特征。喻科(2011)[3]指出產學研合作創新網絡是一個具有動態網絡結構和自組織特性的價值網。王朋等(2010)[4]通過實證分析得出校企合作創新網絡具有明顯的無尺度網絡特征,并指出網絡超級節點的引領作用和不可或缺性。洪偉(2010)[5]和劉鳳朝(2011)[6]利用聯合申請專利數據,主要分析了產學研合作創新網絡的時空演化特征。馬艷艷等(2011)[7]指出各類型專利申請合作網絡成員間的聯系強度有所區別,在校企合作網絡中企業的中心度和中心勢尚未真正形成;關于產學研合作創新網絡網絡節點分析方面,國外學者相關研究較多,例如,Graf和 Henning(2009)[8]發現高校與研究機構在產學研合作創新網絡中占據著重要位置,并且其數量與創新網絡密度呈正向變化關系。Lissoni(2010)[9]發現與企業合作發明專利的高校發明人在合作創新網絡中更容易占據核心位置。Petruzzelli(2010)[10]等利用 EPO專利信息探討了研發合作網絡中作為網絡結點的高校的守門人角色。Fritsch 和 Kauffeld-Monz(2010)[11]構建德國16個區域創新網絡,從整體上分析了網絡結構、個體網絡特征,從結點上分析了網絡成員的位置和企業的特征等因素對知識和信息轉移的影響。Graf和Kruger(2011)[12]在對區域專利合作網絡研究發現,網絡中的高校與研究機構傾向于充當守門人角色,起到了轉移外部知識為區域所用的作用。國內學者劉鳳朝(2011)[13]分析了中國制藥技術領域組織創新網絡中的中間人角色及其影響因素,討論了中間人角色的轉變路徑以及組織創新網絡的演變模式。

通過對文獻具體研究內容的解讀發現,關于產學研合作創新網絡整體網絡特征和網絡節點的研究已經頗具規模,兼具微觀和宏觀的研究特征。關于微觀網絡層面的網絡節點則聚焦于節點角色和節點對知識轉移的作用,未拓展到節點網絡結構特征對節點創新產出影響以及整體網絡特征與網絡節點表現之間的關系,這難免影響我們對不同節點創新產出原因的認識。關于整體網絡層面的產學研合作網絡特征則聚焦于網絡特性和網絡時空演化,未拓展到微觀特征層次,這難免影響我們對不同類合作創新網絡聚集性認識。

基于此,本文意欲借助國家統計局的聯合申請發明專利數據作為支撐,從區域裝備制造業產學研合作創新網絡的視角來展現創新網絡整體特征和節點創新特征,從微觀層次來檢驗中心性、結構洞以及中間中心性對節點創新產出影響,從整體層次描述整體網絡可視化特征、聚類以及密度情況,最后探討網絡整體特征與網絡節點創新表現關系。這有助于揭示區域裝備制造業產學研合作創新網絡的整體演化趨勢以及在這種趨勢下網絡結構特征對節點創新的影響,對制定產學研科技發展規劃和區域裝備制造業發展戰略具有理論指導和實踐參考意義。

二、理論基礎

本文基于網絡節點研究和整體網絡研究兩個維度,用網絡結構來研究網絡結點特征,反映網絡結點在網絡中的地位、作用以及與其他結點連接情況,用網絡聚類分析來研究整體網絡特征,反映整體網絡連接頻繁程度以及整體網絡內聚類分布情況。網絡結構對網絡成員合作促進作用研究相對較少,所以本文給予詳細分析。網絡結構對網絡內成員的知識交流起到非常關鍵的作用,Granovetter(1973)[14]以兩人間交往頻率高低的聯系強度為標準,將聯系區分為強聯系和弱聯系,隨后大量的社會網絡研究圍繞這一主題展開。社會網絡學家以聯系強度的概念為基礎,提出了反映社會網絡結構性質的一系列變量,Freeman(1991)[15]總結了網絡成員的“中心性”概念,主要包括網絡成員的中心勢、中間中心勢兩個變量。Burt(1992)[16]提出了結構洞變量,對橋接結構洞的網絡成員優勢地位給予了論述。在借鑒現有研究成果的基礎上,我們將網絡結構變量設為中心地位、結構洞和中間中心地位三個參量,并分析它們對網絡成員合作創新的影響。

(一)中心地位

中心地位是大量網絡連接的中心,是與其它很多點都有連接的點。中心就是這么一個點,在該點的行動者受整個網絡的關注,能夠獲得更多的信息資源。處于中心地位的成員更容易知道網絡中正在流動的資源,有更多的途徑與其他成員進行聯系和合作。知識和信息是組織競爭的關鍵,而知識和信息的共享與創造效率是與成員所處網絡中心地位正向相關的[17],隨著網絡成員中心地位的逐漸提高,網絡成員在知識學習、獲取、利用和擴散方面獲得更多的機會,提高了創新效率,獲得了競爭優勢,同時自信度和風險承受能力也會有所增加。目前國內很多結論也證明了中心地位對網絡成員創新能力提高具有正向促進作用。如欒春娟(2008)[18]發現發明者的科研績效與其網絡度中心度呈現明顯的正相關性,周密(2009)[19]研究發現團隊成員網絡中心地位對個人知識在團隊內轉移的成效具有促進作用,施楊(2010)[20]認為團隊知識擴散的深度和廣度與組織成員中心性顯著正相關。

(二)結構洞

所謂結構洞,即“社會網絡中某個或某些個體和有些個體發生直接聯系,但與其他個體不發生直接聯系。無直接或關系間斷的現象,從網絡整體看好像網絡結構中出現了洞穴。”橋接結構洞的成員對于網絡具有非常關鍵的作用,比其他成員表現更加優異[16]。由結構洞機制不難看出,橋接結構洞的成員更容易接近網絡資源[21],能夠更迅速地獲取外部機會和威脅的信息,受益于網絡資源以及網絡的合作協調機制。而且,因為橋接結構洞成員與網絡內其他成員保持著更加頻繁和緊密的連接,有效地減少了無效連接,提高了運行效率,因此結構洞被認為對網絡成員發展具有積極的正向促進作用。很多實證研究也證實了這一點,AndrewV.Shipilov Insead(2006)[22]發現加拿大投資銀行網絡中,橋接更多結構洞的銀行的績效好于其它銀行,國內學者趙凌云(2005)[23]和陳婷婷(2007)[24]從人的關系角度說明了橋接結構洞的人更有優勢,而盛亞,范棟梁(2009)[25]做出了更加深入的研究,認為結構洞分為自益性結構洞和共益性結構洞,不同結構洞都能給橋接者帶來更多的異質資源和運行效率,自益性結構洞對網絡整體運行效率作用相對較弱。

(三)中間中心地位

中間中心性用來表示通過一個頂點有多少個途徑通過,測度網絡成員對于其他成員交流的中間性程度,也就對成員對網絡信息控制程度的測度。處于中間中心性的網絡成員能夠獲得信息優勢和控制優勢[16],信息優勢表示占據中間中心性結點能夠獲取來自多方面的非重復性信息,使得該結點獲得更豐富的信息資源進而成為信息和知識集散中心。控制優勢表示占據中間中心性結點連接最初沒有聯系的兩兩結點,因此擁有調和雙方的獨特優勢,可以決定各種資源的流動方向。對于中間中心性較高的網絡成員,它們處于網絡樞紐地位,有更多的機會從不同渠道獲取一定信息和知識,從而增加彼此間的知識碰撞,進而迸發出新思想、新觀念和新知識,促進整個創新網絡的知識創新。當然,并非網絡成員中間中心性越高,網絡知識擴散效果越好。正是因為控制不同成員間的有效聯系,中間中心性高的網絡成員可能由于自身偏好、利益或其它因素影響,不輕易將有價值的信息和知識擴散出去,從而使得創新網絡內出現結構洞,給創新網絡帶來更多的機會成本。

中心地位、結構洞和中間中心地位分別反映了網絡成員在網絡中的中心性、橋接性以及中介性,這三個網絡結構變量對于網絡成員在網絡中信息和知識獲取、與其他網絡成員連接以及權力掌控具有不同的影響,決定了網絡成員在網絡中的位勢,影響著網絡成員的創新效率。

三、數據來源

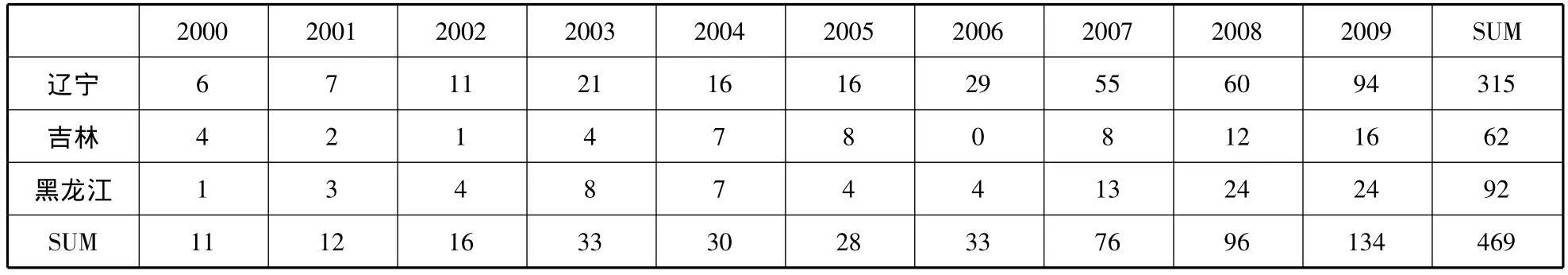

專利共同申請是一種得到廣泛采用的實證指標,主要反映組織間基于合作創新所帶來的知識擴散,因而專利的合作申請可以反映出較為重要的創新知識在組織間的共享和轉移活動,而在聯合申請專利過程中,大學、企業、研究機構之間自發地形成一種非正式的合作網絡。采用聯合申請專利數據對產學研合作創新網絡的研究已經得到廣大學者所認可,而專利包括發明專利、實用新型專利和外觀設計專利,其中發明專利代表著原創性技術,其技術含量最高,更能夠反映技術創新成果。因此本文以發明專利聯合申請量為實證數據來研究東北三省裝備制造業產學研合作創新網絡,數據庫選取國家知識產權局專利檢索與服務系統中的重點產業專利信息服務平臺,這個數據庫包括我國八個重點產業專利申請和授權的詳細信息。選取企業、大學、研究所作為產學研合作創新網絡,反映東北三省裝備制造業從基礎性創新到應用性創新的全面合作創新特征。檢索方式為在數據庫中申請(專利權)人檢索欄分別輸入大學、學院、研究所和企業、企業、廠的交叉組合,在國省代碼檢索欄分別輸入遼寧%、吉林%和黑龍江%。由于專利申請日到公開日需要18個月,專利申請日在2009年12月以后的專利數據并不完全。因此本文只提取了數據庫中申請日期從2000年1月到2009年12月期間的東北三省裝備制造業產學研聯合申請發明專利信息(見表1)。

表1 2000-2009年東北三省產學研聯合申請發明專利數

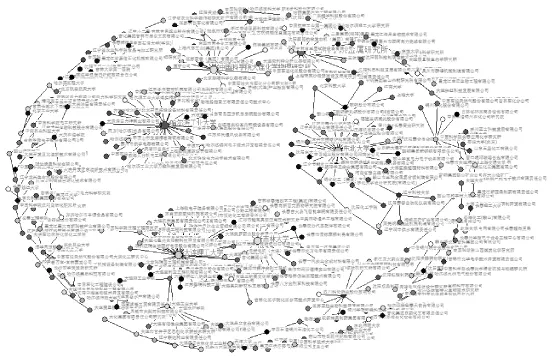

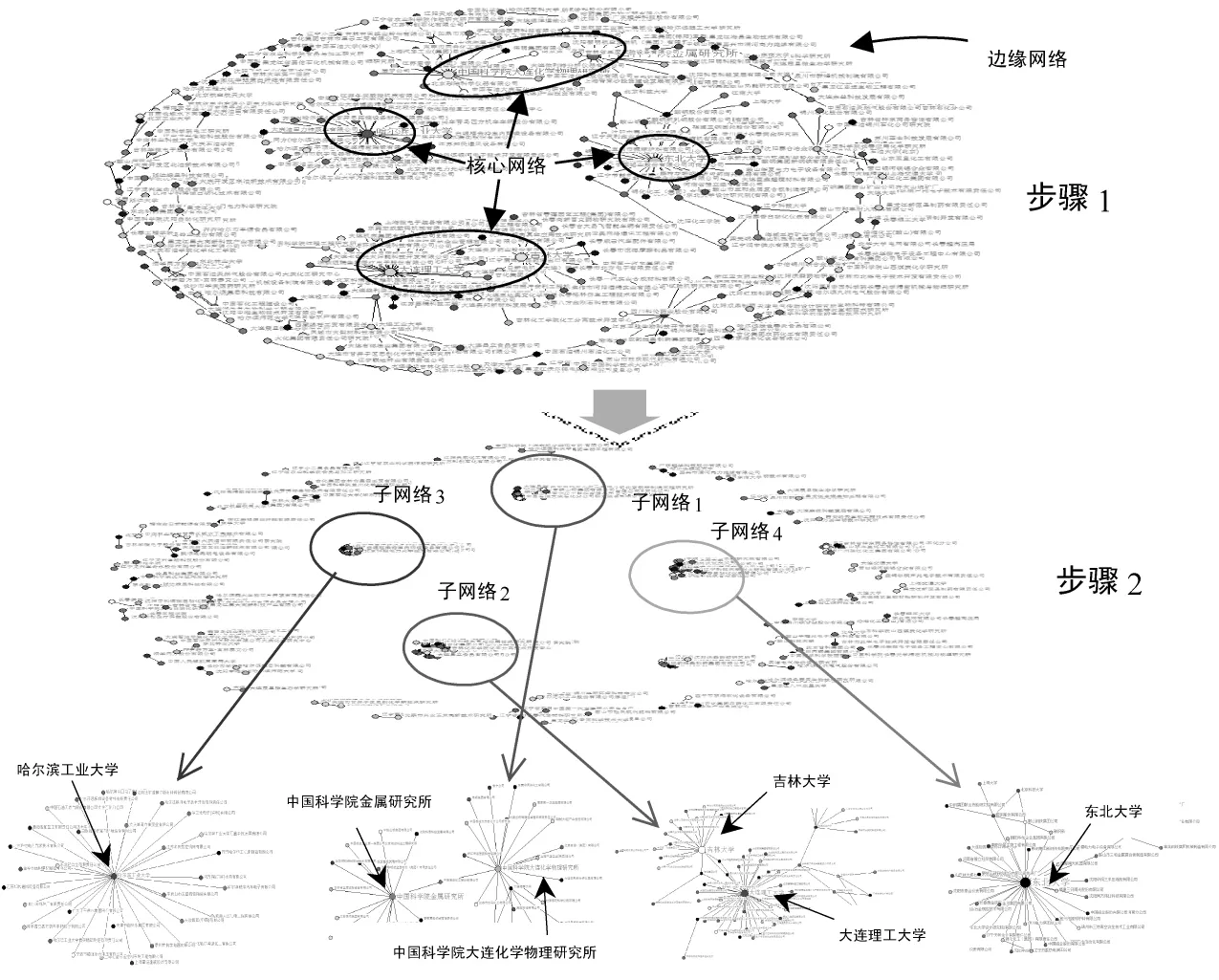

圖1 2000-2009年東北三省裝備制造業產學研合作創新網絡

由表1可以看出,基于時序角度,東北三省裝備制造業在產學研合作創新基本呈現出波動型逐年增加趨勢。為便于數據分析,第一步為確定申請機構姓名和發明專利數,用UCINET6軟件描述2000年到2009年期間產學研聯合申請發明專利情況,最終的樣本為469個發明專利和350個機構(見圖1)。

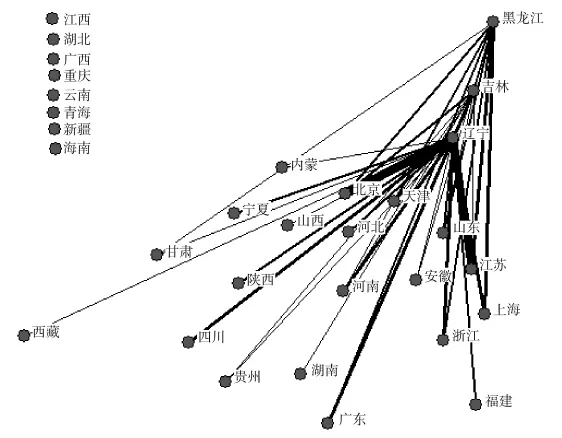

我國科技資源區域分布差異較大,區域經濟發展也不平衡。技術的跨區域流動成為彌補區域科技資源差距,優化科技資源配置和推動區域協調發展的必然選擇。跨區域技術轉移必須以創新能力較強的產學研機構為載體,通過技術轉讓和共同研發的形式,充分發揮各方的優勢,促使科技資源在不同經濟區域內的綜合集成與高效配置,加速跨區域的技術進步與經濟發展。東北三省產學研合作創新網絡作為一個區域性技術轉移平臺,在內部頻繁交流的同時,與外部其他區域建立了廣泛的合作關系。表2給出了各省份產學研機構聯合申請發明專利數量,圖2給出了東北三省裝備制造業產學研合作創新網絡與其他區域組織的區域間專利合作網絡空間圖譜。

表2 其他省市與東北三省裝備制造業產學研合作創新關系

圖2 其他省市與東北三省裝備制造業產學研合作創新關系

圖2由NetDraw軟件繪制,節點連線表示兩省間存在著產學研機構的聯合申請發明專利,連線的粗細表征省份間聯系的強弱。從全國范圍(港澳臺除外)上看,共有其他19個省市與東北三省裝備制造業產學研機構存在著合作創新活動;從聯系強度上看,與吉林省和黑龍江省相比,遼寧省與國內其他省市合作創新強度更大,而北京、江蘇相對于其他省份與東北三省裝備制造業產學研機構合作創新強度較大;值得關注的是,東北三個省份內部合作創新并不如想象中那么頻繁,這一現象可為東北裝備制造業的競爭力較計劃經濟時期大為下降的原因,各省自我意識較強,并不能夠建立共同發展、共同繁榮的合作局面。

四、回歸分析

(一)因變量

創新產出。如前所述,發明專利數量常被用來衡量一個機構的創新產出,擁有大量的發明專利數量被認為是創新產出較多,選取東北三省裝備制造業產學研成員2000年到2009年獨立申請和聯合申請的發明專利數量作為所構建模型的因變量來表示創新產出。

(二)自變量

(1)中心度。點A的中心度就是與點A直接相連的其它點的個數。如果某點具有最高的度數,則稱該點居于中心,很可能擁有最大的權利。由于中心度的測量根據的是與該點直接相連的點數,忽略間接相連的點,因此采用此方式測量出來的中心度為“局部中心度”。而本文采用的是相對中心度,為點的絕對中心度與圖中點的最大可能的度數之比,能夠有效克服圖規模不同而造成的局部中心度不可比較缺陷。

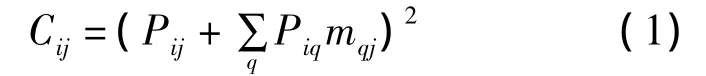

(2)結構洞。伯特用結構洞來表示非冗余的聯系i,認為“非冗余的聯系人被結構洞所連接,一個結構洞是兩個行動者之間的非冗余的聯系”[16]。Burt的結構洞指標主要考慮有效規模、效率、限制度和等級度四個方面,其中限制度最重要。因此本文取結構洞限制度作為自變量,一個機構受到的“限制度”,指的是此機構在自己的網絡中擁有的運用結構洞的能力。按照伯特的說法,“你自己的機會受到的限制取決于兩點,一是你曾經投入了大量網絡時間和精力的另外一個接觸者q,二是q在多大程度上向接觸者j的關系投入大量的精力[16]。由此行動者i受到j的限制度指標為:

其中Piq是在行動者i的全部關系中,投入q的關系占總關系的比例。mqj是j到q的關系的邊際強度,它等于j到q的關系取值除以j到其他點關系中的最大值。

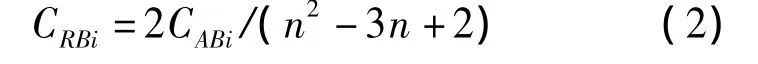

(3)中間中心度。在一個n點圖中,點的中間中心度測量的是該點在多大程度上控制他人之間的交往。如果一個點的中間中心度為0,意味著該點不能控制任何行動者,處于網絡的邊緣;如果一個點的中間中心度為1,意味著該點可以100%地控制其他行動者,他處于網絡的核心,擁有很大的權利。假設點j和k之間存在的捷徑數目用Sjk來表示,第三個點能夠控制此兩點交往的能力用ajk(i)來表示,即i處于點j和k之間的捷徑上的概率。點j和k之間存在的經過點i的捷徑數目用Sjk(i)來表示。那么,ajk(i)=Sjk(i)/Sjk。把點i相應于圖中所有的點對的中間中心度加在一起,就得到該點的絕對中間中心度(記為文所采用的中間中心度為標準化的中間中心度,即為相對中間中心度,點i的相對中間中心度(CRBi)為:

(三)控制變量

本文所采用的回歸分析模型為多階段回歸分析模型,在模型中增加控制變量,將產學研合作網絡機構分為企業,大學和研究所三個類型,引入三個虛擬變量(是則賦值1,否則賦值0)。

(四)模型

用模型對截面數據進行測算,由于有些機構與其他多個不同機構都擁有合作發明專利,會造成測算對象的重復,這與回歸分析中測算對象相互獨立的假設相違背,會導致模型殘差的自相關,為此篩選出東北三省區域內的228個非重復機構組成最終回歸分析對象。然后,采用多階段OLS方法進行多變量回歸分析,其中關鍵變量被分階段添加入模型中,確保變量對整個模型的適合性。

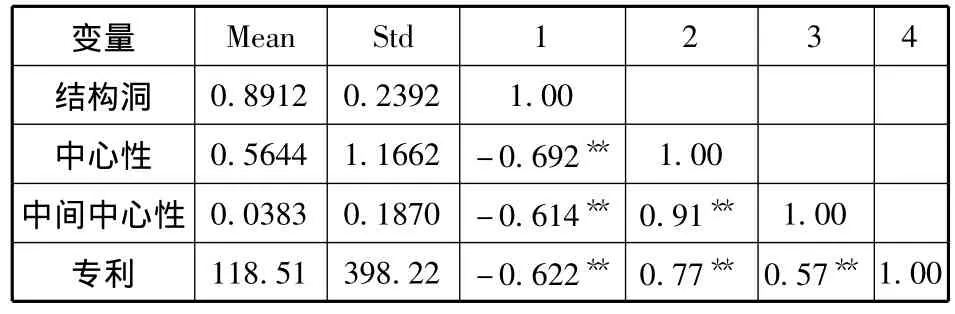

表2 變量標準差、平均數和相關系數

(五)結果

(1)靜態網絡回歸結果

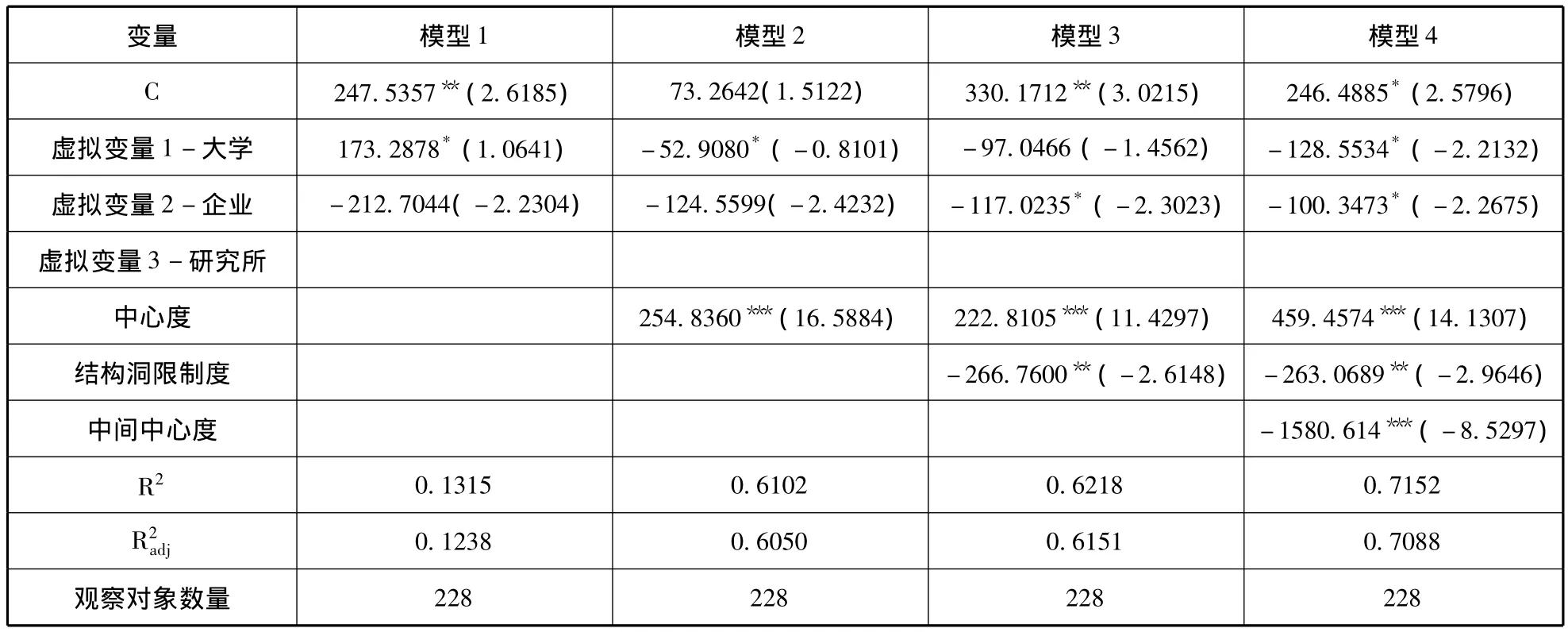

本文嘗試研究靜態情況下網絡成員中心度、結構洞、中間中心度與網絡成員創新產出之間的關系。表2給出了所有自變量的均值、標準差和相關性系數,可知均通過了線性關系檢驗,可以進行回歸分析。模型1僅包括控制變量,模型2引入自變量中心度,模型3增加自變量結構洞,模型4再引入自變量中間中心度。在模型實際操作中,為避免奇異矩陣的出現,只引入大學和企業兩個控制變量。

表3 靜態回歸結果

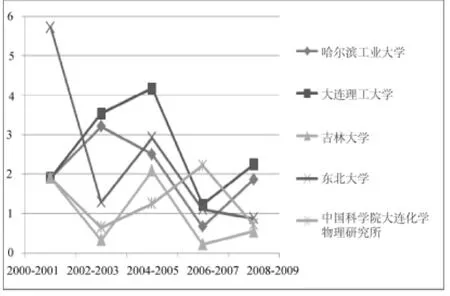

圖3 中心度

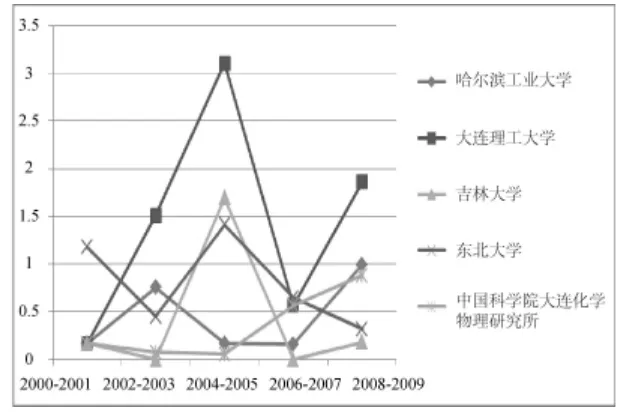

圖4 中間中心度

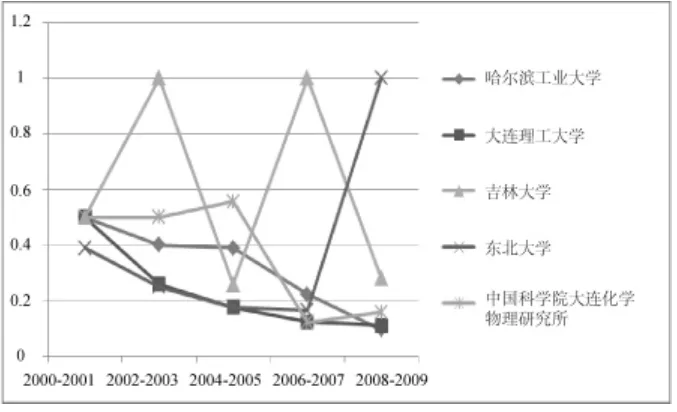

圖5 結構洞限制度

東北三省裝備制造業產學研合作創新網絡結構變量和網絡成員創新產出之間關系分析如下:Y表示創新產出,回歸結果見表3。模型2的回歸結果顯示中心度回歸系數得到了證實(b =254.8360;p<0.001),創新網絡中心度對網絡成員創新產出具有正向影響,中心度越大則網絡成員中心地位越高,與更多的其他網絡成員進行合作創新,能夠獲得更多的創新產出,有效促進了網絡合作創新發展;模型3的結構洞限制度回歸系數是負的(b=-266.7600;p<0.01),表明在東北三省裝備制造業產學研合作創新網絡內橋接結構洞對網絡內成員的創新產出起到了正向促進作用,這與 Chih-Hsing Liu(2011)[26]對臺灣創新網絡研究成果相悖,但與以往學者所認為的網絡成員受益于橋接結構洞的結論相同。模型4表明,中間中心度對網絡成員創新產出并沒有起到正向促進作用(b=-1580.614;p<0.001),這與以往研究成果不相符合,東北三省裝備制造業產學研合作創新網絡中介結點并沒有有效利用中間中心地位所給它們帶來的信息優勢和控制優勢,中介作用對于它們自身創新能力的提高沒有起到正向促進作用。

(2)動態網絡回歸結果

對東北三省裝備制造業產學研合作創新網絡進行動態分析,取兩年為一階段,將東北三省裝備制造業產學研合作創新網絡分成5個階段動態合作創新網絡。取在五個階段動態網絡中都出現的哈爾濱工業大學、大連理工大學、吉林大學、東北大學和中國科學院大連化學物理研究所作為合作創新網絡重要節點進行動態分析。5個重要節點的中心度、中間中心度和結構洞限制度的計算結果如圖3、圖4、圖5所示。

我們可以發現5個網絡成員的中心度、中間中心度和結構洞限制度發生著重大變化。究其原因,一方面本文所研究產學研合作創新網絡歷經“十五”和“十一五”發展規劃,是東北三省裝備制造業發展迅速并且結構調整較大的時期,從平穩增長到“振興東北老工業基地”后的快速增長,從發展傳統優勢項目到開發高新技術項目,這一過程使得不同領域內迫切需要合作創新的企業及其數量發生變化,也使得本文所研究網絡中5個網絡成員的節點特性發生變化;另一方面由于政府管制、機會主義行為、利益分配不均、知識產權制度不健全、風險承擔機制不健全等因素造成的產學研合作創新聯盟不穩定一直是我國普遍存在的問題,這使得5個網絡成員的合作創新伙伴每年都在發生著對象和數量的變化,例如與哈爾濱工業大學聯合申請發明專利的企業數量由2002-2003年的5個減少到了2004-2005年的3個,并且合作企業發生了全部變化。

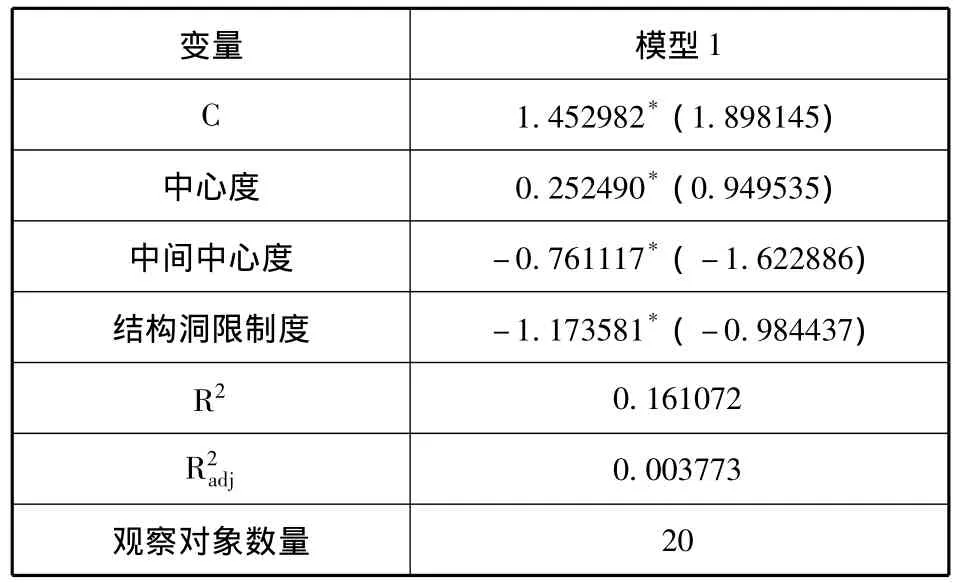

為檢驗產學研合作創新網絡靜態網絡回歸結果在動態網絡的適用性,本文以所選取5個重要網絡成員在不同階段的網絡節點特性與下一階段網絡成員申請發明專利總數增長率作為自變量和因變量進行回歸分析,結果如表4所示。東北三省裝備制造業產學研合作創新網絡中,中心度(b=0.252490;p<0.05)和結構洞限制度(b=-1.173581;p<0.05)對下一階段網絡成員申請發明專利總數增長率起到促進作用,而中間中心度(b=-0.761117;p<0.05)并沒有起到正向促進作用,驗證了靜態網絡回歸分析結論在時序動態情況下的適用性。

表4 動態回歸結果

五、合作創新網絡聚類分析

以往理論和實證研究比較關注于根據行動者的特征相似性來將行動者聚類到一起。實證結果表明,在大部分的網絡中,特別是在創新網絡中,結點由于相互聯系或特征相似而趨向于聚集到一起。產學研合作創新網絡集聚程度是三者之間交流合作的基礎,產學研在整體規模數量發展的同時,也增強了其內在的穩定性,這種集聚環境的優化,有利于更好地實現知識轉移和成果轉化。網絡的集聚程度可以用網絡集聚系數和網絡密度兩個指標來衡量。集聚系數用來描述網絡局部特征,衡量網絡中是否有相對穩定的子系統存在,即表示近鄰節點聯系緊密程度的參數。網絡密度體現了網絡對其中行動者的態度、行為等產生影響的可能性,聯系緊密的網絡不僅對其中的個體提供各種社會資源,同時也為限制其發展的重要力量。在一個合作創新網絡中,網絡密度越大,網絡知識節點的知識轉移行為越多,信息流通越方便和有效,因此網絡績效也會較好。

在本文中,通過用Ucinet6網絡聚類分析來測度東北三省裝備制造業產學研合作創新網絡聚類系數和網絡密度,探尋東北三省裝備制造業產學研合作創新網絡聚類情況,聚類如何影響創新網絡績效,以及網絡內成員是否會傾向于組建關系緊密的合作創新聯盟。

圖6 東北三省裝備制造業產學研合作創新網絡聚類分析

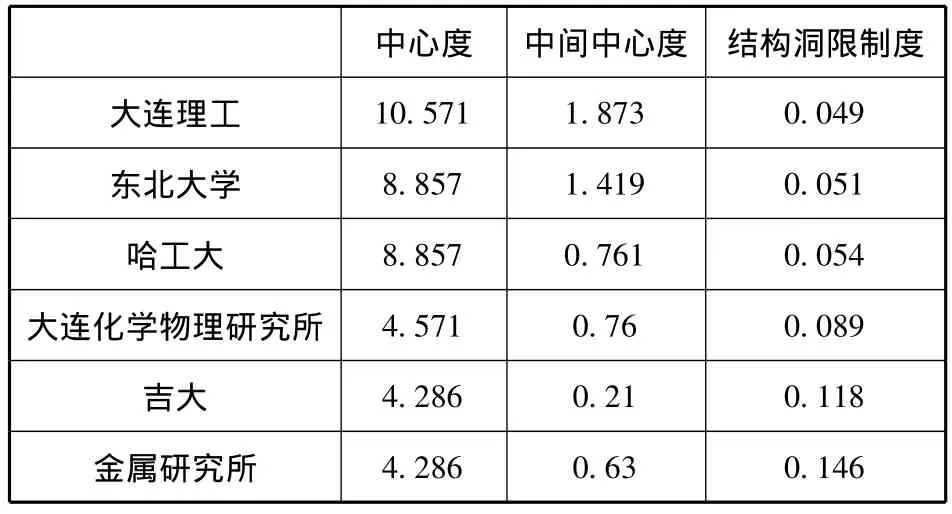

表5 代表性成員的網絡中心性、中間中心性和結構洞表現

將產學研合作創新網絡聚類分析分成兩步:第一步對原始創新網絡進行聚類,結果顯示在連接模式上,東北三省裝備制造業產學研合作創新網絡呈現“核心-邊緣”結構范式,但合作創新網絡聚類系數(c=0.218)是非常低的,整體上成員之間合作創新并不頻繁,各個成員在創新網絡中的連接是有限的,或者各個成員只與其他特定成員存在較頻繁連接,而網絡密度(c=1.1007,本文網絡密度考慮了機構之間重復聯系情況,所以大于1)相對來說較低,合作創新網絡對成員作用較小。這引起另外一個觀點的出現,東北三省裝備制造業創新網絡中是否存在一些子網絡,這些子網絡中是否存在一些成員,由它們帶領著其他成員組建聯系緊密程度不同的子網絡;于是進行第二步MDS網絡聚類分析,得到四個主要子網絡(見圖6步驟2),其中子網絡1由中國科學院金屬研究所和中國科學院大連化學物理研究所引領,子網絡2由大連理工大學和吉林大學引領,子網絡3由哈爾濱工業大學引領,子網絡4由東北大學引領。

中國科學院金屬研究所和中國科學院大連化學物理研究所是中國首批中科院研究所,哈爾濱工業大學、大連理工大學、吉林大學和東北大學為國內著名985院校,都具有較好的研發基礎設施、知識人才資源和公眾認可度,承擔著大量國家級科研項目。如表5所示,這6所高校和研究所在中心度、中間中心度以及結構洞限制度方面表現優異,處于結構洞橋接地位,區域內企業傾向與它們進行合作,組建創新聯盟,利用這些成員的優勢資源,創造出能夠提高企業競爭力的知識、產品或服務。

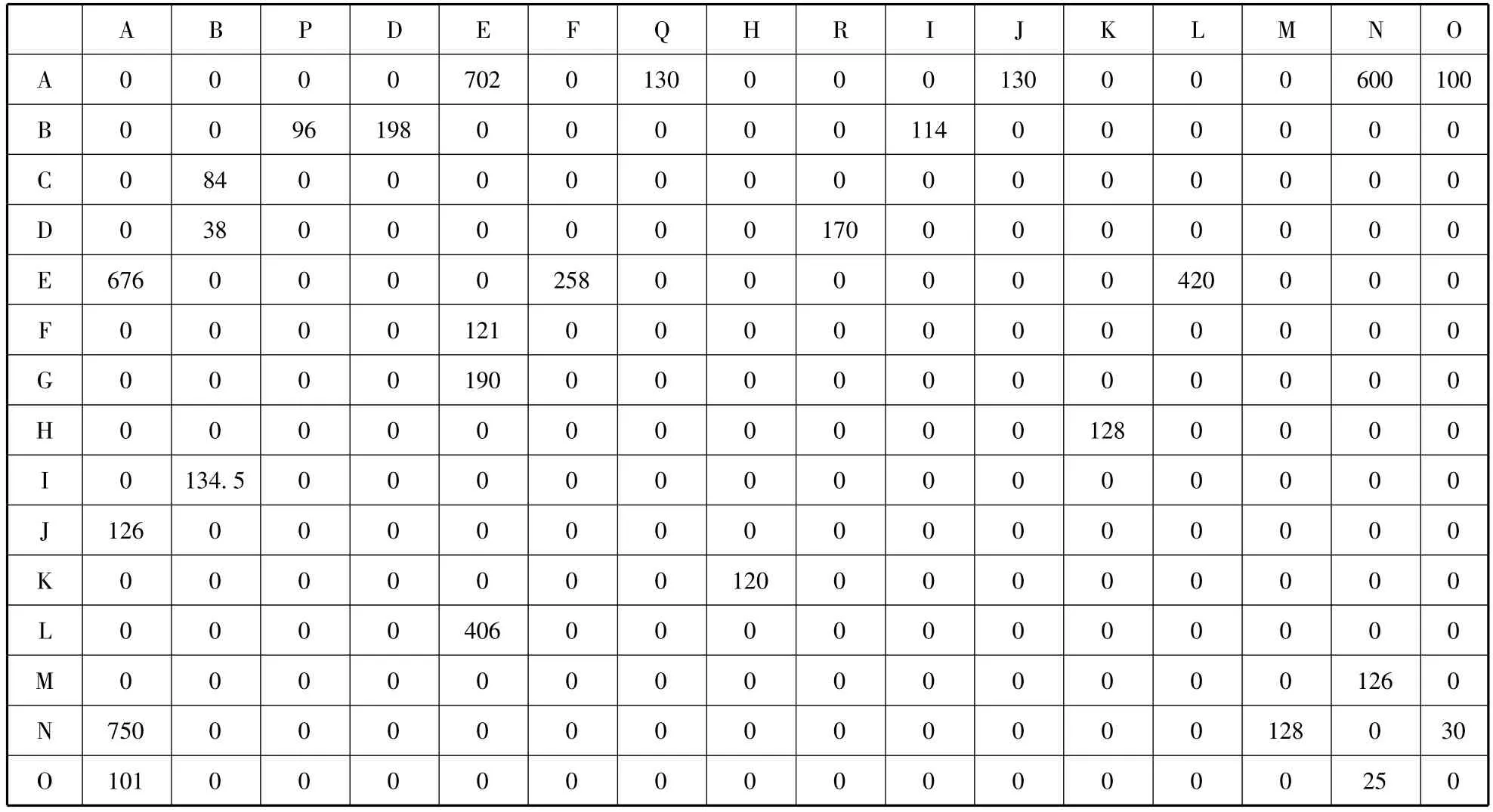

表6 東北三省裝備制造業產學研合作創新網絡重要連邊的介數

從聚類系數角度看,子網絡4(c=0.466)>子網絡2(c=0.364)>子網絡1(c=0.221)>整體網(c=0.218)>子網絡3(c=0.000),大部分子網絡在網絡穩定性和成員關系緊密程度上要高于整體網,但子網絡3表現較差。通過圖3可以看出,該子網絡成員連接過于單一,非常脆弱,除哈工大之外,其他成員之間不存在合作創新。從網絡密度角度看,子網絡1(d=2.0286)>子網絡3(d=1.7903)>子網絡2(d=1.5474)>子網絡4(d=1.3780)>整體網(d=1.1007),子網絡2和子網絡4成員之間合作相對分散,網絡對成員作用效果相對較小,也說明了金屬研究所、化學物理研究所、哈工大對合作創新網絡的依賴性要大于大連理工、吉大和東北大學,而整體網相對來說對成員作用效果更小。

在網絡聚類分析研究中,獨立節點路徑和權重路徑的數量對于網絡頂點的作用是很小的,使得網絡聚類分析很難考慮到網絡連邊的特性[27]。為了彌補該缺點,我們對東北三省裝備制造業產學研合作創新網絡連邊的介數進行分析,邊介數為網絡中所有最短路徑中經過該邊的路徑的數目占最短路徑總數的比例,反映了相應的邊在整個網絡中的作用和影響力。所計算東北三省裝備制造業產學研合作創新網絡的重要連邊介數如表6所示。可以看出連邊N-A(大連理工大學和吉林大學)、連邊A-E(大連理工大學和大連獐子島漁業集團股份有限公司)等連邊具有較高的介數,這些連邊所代表的合作關系在產學研合作創新網絡中對于維系網絡連通可靠性、促進網絡中各節點交流和溝通、提高網絡的魯棒性具有重要作用。從地理位置上看,這些連邊大部分位于遼寧省,與省域裝備制造業綜合實力相吻合。從網絡成員來看,與大連理工連接的連邊在介數上表現更加優異,大連理工對于合作創新網絡具有更大的影響力。因此,相對于遼寧省,黑龍江省和吉林省應該注重培養省域內高介數連邊和重要網絡成員,而哈爾濱工業大學等技術創新能力較強的網絡成員應該在提高自身創新能力以及增加與其他網絡成員合作的同時,應注重帶動其他網絡成員之間的合作創新,提升在產學研合作創新網絡的重要性和影響力。

六、結論和建議

以往學術成果指出,創新網絡促進了網絡成員之間的合作創新活動。在考慮產學研合作創新網絡的網絡結構變量基礎上,本研究為產學研合作創新網絡的重要性做出了新的貢獻,指出創新網絡內合作伙伴之間的信息和知識共享對彼此學習和合作提供了機會,進而激發了成員的創新行為。網絡聚類系數和密度對網絡成員合作創新活動具有一定的影響,在網絡聚類系數和密度較高時,網絡聚類促進了網絡現存知識結構的優化,減少了網絡內合作伙伴之間學習和R&D活動的風險,并且對網絡成員創新能力的提高具有巨大的貢獻。按照實證分析過程,本文的主要結論和建議如下:

(1)以往大量研究證明了網絡中心度、結構洞限制度和中間中心度對網絡成員運行績效具有積極的影響,鮮有學者得到相反結論。通過回歸分析發現在靜態情況下東北三省裝備制造業產學研合作創新網絡中,網絡中心度和結構洞限制度對網絡成員創新產出起著正向促進作用,而中間中心度對網絡成員創新產出并沒有起到正向促進作用,后者與以往學者研究成果相悖。并對動態情況下重要節點相關時序數據進行回歸分析,驗證了本文結論在時序狀態下的可靠性。究其原因,一方面東北三省裝備制造業產學研合作創新網絡內結構洞多為自益性結構洞,而中間中心性較高的網絡成員多為這些結構洞的橋接者,它們在合作創新方面掌握更多網絡信息和資源,但過多關注自身利益,傳遞資源效率低,對其他網絡成員合作創新幾乎起不到應有作用,同時限制了自身發展;另一方面東北三省裝備制造業創新網絡中中間中心度較高的成員多為自身研發基礎和研發能力較強的研究所和大學,它們的中介地位只是幫助其他成員完成創新,并沒有與合作伙伴建立一種雙向互動的合作創新機制來促進自身創新能力的提高。這兩方面是我國創新網絡普遍存在的一個現象,那么培養出具有正向中間中心性的網絡成員,成為我國各產業領域建立創新網絡需要努力的方向。

(2)網絡聚類分析發現在聚類方面,東北三省裝備制造業產學研合作創新網絡的連接模式呈現“核心-邊緣”結構范式,并且其中主要存在四大子網絡,分別由在網絡中心性、中間中心性和結構洞等網絡結構方面表現優異的金屬研究所和大連化學物理研究所、大連理工和吉大、哈工大、東北大學等機構引領,這些機構因在創新能力、創新資源以及創新基礎設施等方面更具有優勢,其他網絡成員為了獲得更多創新效益,克服自身創新缺陷,越來越傾向于尋求這些創新實力雄厚的機構組建創新聯盟。同時通過邊介數計算,發現遼寧省域內合作創新關系更加重要,而與大連理工等節點構成連邊在介數方面表現更加優異。所以為了促進裝備制造業合作創新網絡成效,應選取哈工大、大連理工、大連化學物理研究所等重點成員作為突破,大力扶持中心結點,建立知識轉移平臺,鼓勵其他成員與他們的合作創新,形成更多的合作創新聯盟。同時吉林省和黑龍江省應該積極培養省域內介數較高的合作關系及其相關連接網絡成員,而哈工大等創新能力較強的網絡成員應積極提高中介地位,以使東北三省裝備制造業產學研合作創新網絡具有更高的魯棒性和網絡連接的可靠性。

(3)通過所得整體網與個體網絡的網絡聚類系數和網絡密度可以看出,存在著緊密連接的穩定網絡不一定對網絡成員產生很大的影響或者是對網絡成員發展具有很大的限制,如子網絡4。而不穩定的網絡也可能對網絡成員起著非常大的影響,如子網絡3對哈工大的影響較大,但由于網絡的連接單一性,也限制了哈工大的發展。所以東北三省在促進區域裝備制造業合作創新網絡快速發展時,在使更多成員之間進行合作創新進而提高合作創新網絡穩定性的同時,也要加強網絡內部成員聯系緊密程度,避免合作過于分散,進而提高網絡對網絡成員的作用能力。

(4)將回歸分析結論和網絡聚類分析結論相結合,能夠更全面反映東北三省裝備制造業產學研合作創新網絡特征。對于旨在知識共享和交流的網絡關系,我們發現,網絡密度越大,網絡對創新產出的正向促進作用越大,大量的網絡連接和優越的網絡地位將會使網絡內成員有各種途徑實現多樣化知識的分享和傳遞。就如社會網絡理論和組織學習理論所強調的,信息和知識獲取途徑多樣化對于外部資源的獲得和資源內部化是非常關鍵的,因此具有更多網絡連接的成員能夠獲得更多的信息和知識,能更有效地內部化外部資源。并且,網絡連接越廣,合作伙伴之間知識交流、創新思路分享的機會更多,合作伙伴之間建立信任機制的可能性就更大。東北三省裝備制造業產學研合作創新網絡中,中間中心度對網絡成員創新產出沒有起到正向促進作用的第三方面原因應該是產學研合作創新網絡的網絡密度較低,限制了網絡內知識轉移和共享,進而使得網絡成員的中介地位對于自身創新發展并沒有起到應有作用。而金屬研究所、大連化學物理研究所、大連理工、吉大、哈工大、東北大學等機構因為在創新能力、創新資源以及創新基礎設施等方面更具有優勢,其他網絡成員為了獲得更多創新效益,克服自身創新缺陷,越來越傾向于與這些創新實力雄厚的成員組建創新聯盟,進而構成了網絡密度較大的創新子網絡,使得這些機構在網絡中心性、中間中心性和結構洞等方面表現更加優異。

[1]馮 峰.產學研合作創新網絡培育機制分析——基于小世界網絡模型[J].中國軟科學,2008,(11):82-86.

[2]馮 鋒,李徐偉,司尚奇.基于無標度網絡的產學研合作網絡功能及培育機制研究[J].科學學與科學技術管理,2009,(9):27-30.

[3]喻 科.產學研合作創新網絡特性及動態創新能力培養研究[J]. 科研管理,2011,32(2):82-87.

[4]王 朋,張 旭,趙蘊華,張澤玉.校企科研合作復雜網絡及其分析[J].情報理論與實踐,2010,33(6):89-93.

[5]洪 偉.區域校企專利合作創新模式的變化——基于社會網絡方法的分析[J].科學學研究,2010,28(1):40-46.

[6]劉鳳朝,馬榮康,姜 楠.基于“985高校”的產學研專利合作網絡演化路徑研究[J].中國軟科學,2011,(7):178-192

[7]馬艷艷,劉鳳朝,孫玉濤.中國大學-企業專利申請合作網絡研究[J]. 科學學研究,2011,29(3):390-395

[8]Holger Graf,Tobias Henning.Public Research in Regional Networks of Innovators:A Comparative Study of Four East German Regions[J].Regional Studies,2009,43(10):1349-1368.

[9]Francesco Lissoni.Academic Inventors as Brokers[J].Research Policy,2010,39(7):843-857.

[10]Antonio Messeni Petruzzelli,Vito Albino,Nunzia Carbonara,Daniele Rotolo.Leveraging Learning Behavior and Network Structure to Improve Knowledge Gatekeepers'Performance[J].Journal of Knowledge Management,2010,14(5):635-658.

[11]Michael Fritsch,Martina Kauffeld Monz.The Impact of Network Structure on Knowledge Transfer:An Application of Social Network Analysis in the Context of Regional Innovation Networks[J].The Annals of Regional Science,2010,44(1):21-38.

[12]Holger Graf.Gatekeepers in Regional Networks of Innovators[J].Cambridge Journal of Economics,2011,35(4):173-198.

[13]劉鳳朝,馬榮康.組織創新網絡中的中間人角色及其影響因素——以中國制藥技術領域為例[J].科學學研究,2011,29(8):1240-1250.

[14]Granovetter M.The Strength of Weak Ties[J].American Journal of Sociology,1973(78):1287-1303

[15]Freeman L C,Borgatti S P,White D R.Centrality in Valued Graphs:A Measure of Betweenness Based on Network Flow[J].Social Networks,1991(13):141-154.

[16]Burt R S.Structural Holes:The Social Structure of Competition[M].Cambridge,MA:Harvard University Press,1992.

[17]Gomes Casseres B,Hagedoorn J,Jaffe A B.Do Alliances Promote Knowledge Flows?[J].Journal of Financial Economics,2006,80(1):5-33.

[18]欒春娟,劉則淵,侯海燕.發明者合作網絡中心性對科研績效的影響[J].科學學研究,2008,26(5):938-941.

[19]周 密,趙西萍,司訓練團隊成員網絡中心性、網絡信任對知識轉移成效的影響研究[J].科學學研究,2009,27(9):1384-1392.

[20]施 楊,李 南.研發團隊知識交流網絡中心性對知識擴散影響及其實證研究[J].情報理論與實踐,2010,33(4):28-31.

[21]Lin C H,Tseng S M.Bridging the Implementation Gaps in the Knowledge Management System for Enhancing Corporate Performance[J].Expert Systems with Applications,2005,29(1):163-173.

[22]Shipilov A V.Network Strategies and Performance of Canadian Investment Banks[J].Academy of Management Journal.2006,49(3):590-604.

[23]趙凌云.結構洞與政治精英的控制優勢——一個分化型村莊的個案研究[J].社會學研究,2006,(5):165-167.

[24]陳婷婷.結構洞——關系的制勝點[J].三峽大學學報,2007,(29):31-32.

[25]盛 亞,范棟梁.結構洞分類理論及其在創新網絡中的應用[J]. 科學學研究,2009,27(9):1407-1411.

[26]Chih-Hsing Liu.The Effects of Innovation Alliance on Network Structure and Density of Cluster[J].Expert Systems with Applications,2011,(38):299-305.

[27]Girvan M,Newman MEJ.Community Structure in Social and Biological Networks[J].PNAS,2002,99(12):7821-7826.