“擇校”之殤

主持人語(yǔ):

擇校的實(shí)質(zhì)就是對(duì)優(yōu)質(zhì)教育資源的爭(zhēng)奪。重點(diǎn)小學(xué)、知名中學(xué)、理想大學(xué),是許多父母給孩子設(shè)計(jì)的人生“三步曲”。

學(xué)生追求優(yōu)質(zhì)教育資源和教育資源分配的不均衡造成了亂象叢生的擇校風(fēng),隨之相伴的是以“助學(xué)費(fèi)”、“建校費(fèi)”等名義不規(guī)范的收取各種費(fèi)用,更加暴露出教育的危機(jī)與困惑。

擇校是一種教育現(xiàn)象,也是一種社會(huì)現(xiàn)象,有經(jīng)濟(jì)的因素、學(xué)校文化的因素,也有家長(zhǎng)的因素。為此,我們請(qǐng)專家對(duì)目前擇校的影響進(jìn)行分析,給出解決方法,不能讓擇校熱愈演愈烈,讓我們的學(xué)生最終成為犧牲者。

對(duì)話人:

安徽省委教育工委委員、省教育廳副廳長(zhǎng) 金燕

全國(guó)政協(xié)委員、天津河西區(qū)教育局副局長(zhǎng) 孫惠玲

青少年教育專家、中國(guó)青少年研究中心副主任 孫云曉

廣東省政協(xié)委員 孟浩

浙江省特級(jí)教師、象山三中副校長(zhǎng) 周良華

滁州市第三中學(xué)校長(zhǎng) 孔德勝

《西部大開(kāi)發(fā)》雜志社記者、欄目主持人 張永軍

退休干部 吳成根

學(xué)生家長(zhǎng) 鄭女士

安徽省委教育工委委員、省教育廳副廳長(zhǎng) 金燕

消除“擇校風(fēng)”絕非易事。

破解困擾中國(guó)教育界多年的“擇校難題”,我認(rèn)為:其一,要有責(zé)任心。政府職能部門(mén),要有責(zé)任、有義務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行黨的教育方針,努力辦讓人民滿意的教育。其二,要明確政府是教育工作的責(zé)任主體。政府要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決教育面臨的困難和問(wèn)題,要確保教育費(fèi)附加征收到位并投入教育使用,給錢(qián)不給壓力,給政策不給“條子”。其三,要堅(jiān)持改造薄弱學(xué)校的決心不動(dòng)搖。“不搞錦上添花,只想雪中送炭”,加大對(duì)薄弱學(xué)校的資金、設(shè)備、師資等方面的政策傾斜力度,是實(shí)現(xiàn)教育均衡發(fā)展目標(biāo)的突破口和關(guān)鍵所在,是遏制“擇校”現(xiàn)象的治本之策。

全國(guó)政協(xié)委員、天津河西區(qū)教育局副局長(zhǎng) 孫惠玲

解決“擇校風(fēng)”關(guān)鍵在“校”不在“擇”,增加教育投入是實(shí)現(xiàn)教育公平和均衡的前提。受各種因素影響,不同學(xué)校之間存在差距,辦學(xué)條件、辦學(xué)傳統(tǒng)等方面都不一樣。每個(gè)人都想給自己的孩子選擇“最好的學(xué)校”。“擇校”現(xiàn)象也會(huì)因?qū)W校特色與個(gè)體需求等因素而長(zhǎng)期存在。

要解決好擇校風(fēng)的問(wèn)題要從兩個(gè)方面入手:加大地區(qū)財(cái)政收入對(duì)義務(wù)教育的投入份額,保證對(duì)薄弱學(xué)校的投入力度,保證大部分人的機(jī)會(huì)均等;充分發(fā)揮民辦學(xué)校的作用,做好管理工作和配套措施改革。

而校長(zhǎng)、教師流動(dòng)機(jī)制為教育均衡發(fā)展帶來(lái)了活力。然而,教師的績(jī)效考核制度仍然存在漏洞。擇校主要是擇教師。績(jī)效考核對(duì)普通教師和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)畸重畸輕,教師的待遇提不上去或者地區(qū)間、職業(yè)間存在較大差距,也會(huì)導(dǎo)致師資水平的不平等甚至師資力量的流失。

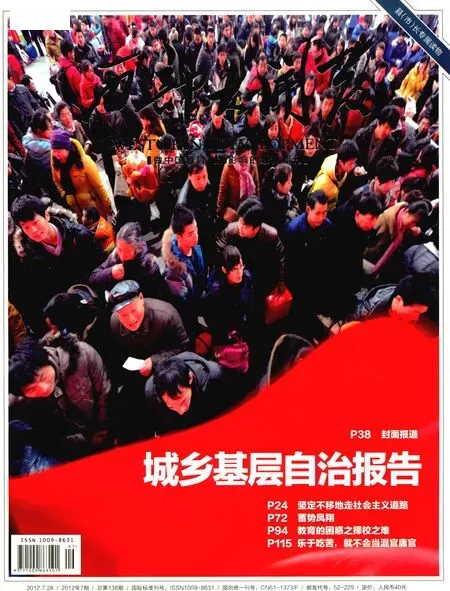

2012年7月7日,湖北武漢,家長(zhǎng)冒著酷暑帶小孩在武漢實(shí)驗(yàn)外校小學(xué)部等待小學(xué)一年級(jí)入學(xué)測(cè)試。據(jù)了解,武漢實(shí)驗(yàn)外校小學(xué)部今年有5000多人報(bào)名,本部?jī)H招240人,約23個(gè)人錄取一人,堪稱武漢市“最熱門(mén)小學(xué)”。

青少年教育專家、中國(guó)青少年研究中心副主任 孫云曉

“擇校的根源,在于教育資源分配的不均衡。校與校之間的巨大落差必然導(dǎo)致?lián)裥!!睋裥oL(fēng)打破了“分?jǐn)?shù)面前人人平等”的規(guī)則,使升學(xué)制度由原來(lái)的“分高者上”成為變數(shù)很大的“綜合考量”,其中包括分?jǐn)?shù),也包括家庭經(jīng)濟(jì)實(shí)力和社會(huì)關(guān)系。對(duì)于富裕的家庭來(lái)說(shuō),交上高昂的擇校費(fèi),意味著能享受到優(yōu)質(zhì)的教育資源;而對(duì)于貧困家庭來(lái)說(shuō),則面臨著借債上學(xué)。這種情況有悖教育的公平性原則。

如何遏制擇校風(fēng)?必須標(biāo)本兼治,重在治本,那就是走擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)資源和均衡發(fā)展之路,縮小學(xué)校之間的差距。他還建議,中小學(xué)特別是小升初的標(biāo)尺要盡量簡(jiǎn)明、統(tǒng)一,要照顧到絕大多數(shù)學(xué)生的實(shí)際情況。

廣東省政協(xié)委員 孟浩

兩點(diǎn)漏洞:

一是擇校費(fèi)的收取問(wèn)題。義務(wù)教育階段雖然已有明文規(guī)定不準(zhǔn)收取擇校費(fèi),但實(shí)際上許多學(xué)校都以“助學(xué)費(fèi)”、“建校費(fèi)”等名義收取,而且收取的方式也十分不規(guī)范,存在不少問(wèn)題。

二是擇校費(fèi)的使用問(wèn)題。如果說(shuō)收取擇校費(fèi)是迫不得已的舉措,那學(xué)校收取的這筆錢(qián)究竟用到哪里去了?是真正用于教育發(fā)展,還是被不合理地利用?甚至是被部分人中飽私囊?

針對(duì)這些問(wèn)題,我認(rèn)為對(duì)擇校費(fèi)的流向管理非常必要。目前擇校費(fèi)作為一些學(xué)校固定收入的一部分,具體的收支狀況既沒(méi)有進(jìn)行財(cái)務(wù)公開(kāi),也沒(méi)有納入政府財(cái)政預(yù)算,更沒(méi)有納入審計(jì),是不正常的。

三點(diǎn)建議:

2012年6月22日,江蘇省南京市,南京“小升初”招生電腦派位在全市12所民辦初中及南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校舉行。盡管近幾年教育部門(mén)不斷加大教育均衡化發(fā)展的力度,嚴(yán)控并逐年減少擇校生人數(shù),然而對(duì)于名校的向往仍然令許多家長(zhǎng)牽腸掛肚。圖為家長(zhǎng)在南外公布的考生名單前尋找自己孩子的名字。

一是制定相關(guān)法規(guī),把擇校費(fèi)納入管理軌道,合理安排擇校費(fèi)資金的流向、幅度和方式,如制定相應(yīng)比例用于發(fā)展本校的教育事業(yè)和用來(lái)向“薄弱學(xué)校”輸血,以及合理地給教職員工發(fā)放津貼和獎(jiǎng)金,并確定哪些類型的資金使用屬于不合理。

二是各地政府應(yīng)該立項(xiàng)監(jiān)督擇校費(fèi)收支狀況,控制不合理的資金使用情況,杜絕個(gè)人中飽私囊的行為;學(xué)校自身也要將相關(guān)財(cái)務(wù)信息公開(kāi)化,公開(kāi)擇校費(fèi)的流向、用途,保證信息真實(shí)透明。

三是學(xué)生家長(zhǎng)有權(quán)查詢擇校費(fèi)的用途。當(dāng)家長(zhǎng)提出查詢要求時(shí),學(xué)校不得以任何理由拒絕。

滁州市第三中學(xué)校長(zhǎng) 孔德勝

擇校帶來(lái)最大的害處就是教育的失衡。

要想解決“擇校風(fēng)”,從根本上還得教育主管部門(mén)加大教育經(jīng)費(fèi)的分配比例,各種教育費(fèi)用要優(yōu)先向薄弱學(xué)校、新建學(xué)校傾斜。要防范一些地方由于利益驅(qū)動(dòng),仍把有限的教育資源向名學(xué)校傾斜,進(jìn)一步拉大校際差距。推行學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的“無(wú)差別”,在對(duì)中小學(xué)校布局進(jìn)行合理調(diào)整的基礎(chǔ)上,確保中小學(xué)校從校舍、場(chǎng)地到教學(xué)設(shè)施等方面基本做到標(biāo)準(zhǔn)化、均衡化和規(guī)范化。其次開(kāi)展實(shí)質(zhì)性的校長(zhǎng)、教師交流制度,使交流面覆蓋到所有學(xué)校。尤其是讓名校的校長(zhǎng)和教師帶組織關(guān)系到薄弱學(xué)校進(jìn)行任職和任教,促進(jìn)普通學(xué)校的發(fā)展和進(jìn)步。通過(guò)人員的流動(dòng),使得各學(xué)校的教師配備,在學(xué)歷結(jié)構(gòu)、職稱結(jié)構(gòu)及骨干教師數(shù)量方面逐步達(dá)到均衡。

浙江省特級(jí)教師、象山三中副校長(zhǎng) 周良華

家住農(nóng)村的,想辦法把孩子送到城區(qū)讀書(shū),家住城區(qū)的,也想替孩子選擇一所理想的學(xué)校。盡管受種種條件限制,一些家長(zhǎng)的“擇校”愿望不能實(shí)現(xiàn),但這種強(qiáng)烈的愿望在家長(zhǎng)心中確實(shí)存在。我認(rèn)為,家長(zhǎng)心中存在“擇校”愿望,這是好現(xiàn)象,是城市化進(jìn)程加快的結(jié)果,這種“擇校”趨勢(shì)不可阻擋。

農(nóng)村家長(zhǎng)希望把孩子送到城區(qū)來(lái)上學(xué),這個(gè)想法完全可以理解。試問(wèn),農(nóng)村和城區(qū)的教育資源真的能做到一樣好嗎?即使教育部門(mén)努力把師資均衡調(diào)配,即使政府把農(nóng)村中小學(xué)的硬件設(shè)備建設(shè)得和城區(qū)中小學(xué)一樣好,也無(wú)法做到農(nóng)村的整個(gè)大環(huán)境和城區(qū)的整個(gè)大環(huán)境一樣好。所以,在政府沒(méi)有能力把農(nóng)村和城區(qū)的教育環(huán)境搞得一樣好時(shí),應(yīng)該承認(rèn)現(xiàn)實(shí),面對(duì)現(xiàn)實(shí),滿足農(nóng)村家長(zhǎng)想把孩子送到城區(qū)上學(xué)的愿望。可以借鑒外地成功的做法,把農(nóng)村的學(xué)校搬到城里來(lái)。

另外,如何解決家長(zhǎng)“同城擇校”的愿望?我認(rèn)為,政府完全有能力把城區(qū)學(xué)校搞均衡。目前,我們城區(qū)每一所學(xué)校的校舍都不錯(cuò),家長(zhǎng)想“擇”的主要是師資。一個(gè)小小的城區(qū),可以實(shí)現(xiàn)全城教師統(tǒng)一調(diào)配,做到師資均衡。假如師資均衡、硬件設(shè)備也差不多,家長(zhǎng)自然樂(lè)意就近入學(xué)了。

退休干部 吳成根

公辦小學(xué)與初中的“擇校”亂象,一直是阻礙教育公平的“頑疾”,究其根源,是教育資源的不均衡。

據(jù)說(shuō)在某大城市,拿到一個(gè)公辦小學(xué)“擇校”名額,“標(biāo)準(zhǔn)價(jià)”為2.5萬(wàn)元(九年制3.5萬(wàn)元)。光出錢(qián)沒(méi)有用,還必須托關(guān)系。

公辦學(xué)校本就該服務(wù)于附近的居民,“擇校”有違教育公平。“以權(quán)擇校”、“以錢(qián)擇校”是百姓最不滿的行為之一。有的家長(zhǎng)“拉關(guān)系、遞條子”,“擇”了學(xué)校后,還想“擇”老師、“擇”座位,真是“擇無(wú)止境”。

與“特權(quán)擇校”相比,用市場(chǎng)化手段可以避免權(quán)錢(qián)交易與暗箱操作,但也將導(dǎo)致金錢(qián)比拼,變成另一種不公平競(jìng)爭(zhēng)。

治理“擇校”亂象必須“治本”,包括切實(shí)增加教育投入,義務(wù)教育法定的支出不留缺口;加強(qiáng)薄弱學(xué)校建設(shè),促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展;扶持發(fā)展民辦學(xué)校,滿足百姓多樣性的教育選擇;合理分配優(yōu)質(zhì)高中招生名額,讓每個(gè)初中學(xué)生均有公平選擇機(jī)會(huì)。

學(xué)生家長(zhǎng) 鄭女士

“擇校熱”由來(lái)已久,盡管年年想遏制,卻年年都成為熱門(mén)話題,已成為教育改革面臨的一大難題。“擇校熱”帶來(lái)的問(wèn)題顯而易見(jiàn),它不僅違背了義務(wù)教育的公平原則,阻礙了區(qū)域義務(wù)教育的均衡發(fā)展,還可能引發(fā)義務(wù)教育階段學(xué)校辦學(xué)的不規(guī)范,影響學(xué)生綜合素質(zhì)的提高。

“擇校”,歸根到底爭(zhēng)搶的是優(yōu)質(zhì)教育資源。另外,從某種程度上來(lái)說(shuō),也透出家長(zhǎng)們的盲目攀比之風(fēng)。一些家長(zhǎng)舍近求遠(yuǎn),希望把孩子送進(jìn)“名牌”學(xué)校,這樣,自己的臉上也有光彩。因此,解決問(wèn)題的良方,首先就在于教育均衡發(fā)展,辦好每一所學(xué)校。教育資源的均衡布局,是教育均衡發(fā)展的基礎(chǔ),優(yōu)質(zhì)教育資源應(yīng)向薄弱學(xué)校雪中送炭。作為分配教育資源“蛋糕”的政府,態(tài)度必須鮮明,對(duì)教育資源進(jìn)行合理化配置,盡快補(bǔ)齊弱校教育短板,硬件軟件都要跟上,進(jìn)一步縮小城鄉(xiāng)差距和校際差距。沒(méi)有扶不起來(lái)的學(xué)校,就看你怎么去扶。其次,政府要嚴(yán)把準(zhǔn)入“門(mén)檻”,切不可為了照顧家長(zhǎng)的“面子”而使“擇校熱”升溫。

《西部大開(kāi)發(fā)》雜志社記者、欄目主持人:張永軍

擇校風(fēng)現(xiàn)在是全國(guó)的普遍問(wèn)題,我們的家長(zhǎng)應(yīng)該認(rèn)識(shí)到,上好學(xué)校≠接受好教育≠成才,家長(zhǎng)在對(duì)待給孩子擇校這個(gè)問(wèn)題上,一定要慎之又慎。一個(gè)人的健康成長(zhǎng)和良好發(fā)展軌跡,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是一所名校所能決定的。擇校風(fēng)勁吹,一方面說(shuō)明我們的優(yōu)秀教育資源的匱乏和分配的不均勻,另一方面說(shuō)明家長(zhǎng)不能以一個(gè)理智的心態(tài)去面對(duì)諸如此類的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。名校和社會(huì)辦學(xué)機(jī)構(gòu)的勾結(jié),則更為擇校風(fēng)潮推波助瀾。

學(xué)校成了企業(yè),校長(zhǎng)成了老板,孩子上學(xué)成為和學(xué)校的一場(chǎng)交易。“交錢(qián)上學(xué),多交錢(qián)上好學(xué)校”的潛規(guī)則慢慢形成,成為“義務(wù)教育”口號(hào)底下真正的游戲規(guī)則。而現(xiàn)在擇校問(wèn)題主要是以縣(區(qū))為單位,雖然主管單位里有原則性的意見(jiàn),但沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的意義。

義務(wù)教育的區(qū)域、校際之間差距過(guò)大,客觀上助長(zhǎng)了“擇校風(fēng)”,使得《義務(wù)教育法》“免試就近入學(xué)”的規(guī)定流于形式,使得家庭教育支出直線上升。均衡發(fā)展若無(wú)硬措施下工夫推進(jìn),擇校風(fēng)則難剎。

2011年3月1日,遼寧沈陽(yáng),沈陽(yáng)杏壇小學(xué)教育集團(tuán)成立儀式在沈陽(yáng)杏壇小學(xué)教育集團(tuán)東站校區(qū)舉行。這也是沈陽(yáng)成立的首個(gè)小學(xué)教育集團(tuán)。沈陽(yáng)治理“擇校熱”再出新招,通過(guò)“集團(tuán)化辦學(xué)”新模式,推動(dòng)教育發(fā)展優(yōu)質(zhì)均衡。

民辦學(xué)校按成本收費(fèi)無(wú)可厚非,現(xiàn)在的問(wèn)題是:一是正常學(xué)費(fèi)之外的隱形收費(fèi)普遍存在;二是為了入學(xué)提高競(jìng)爭(zhēng)力家長(zhǎng)的校外教育支出金額龐大。

擇校有什么標(biāo)準(zhǔn)?為什么會(huì)愈演愈烈?如何做到公開(kāi)、公平、公正、透明?如何約束“名校”的招生行為?要讓學(xué)生和家長(zhǎng)心服口服,是我們?cè)谡麄€(gè)構(gòu)架、縱深、制度、方向的政策設(shè)計(jì)上必須考慮的。

主持人語(yǔ):

通過(guò)各位專家和老師的深入分析,我們明白發(fā)展義務(wù)教育是政府的事,推動(dòng)教育均衡自然還要靠政府這只“手”。擇校風(fēng)與生源有關(guān),與制度傾向有關(guān),人為設(shè)置重點(diǎn)學(xué)校,就會(huì)形成“好生源—好財(cái)源—好師源—好學(xué)校”的怪圈。人們長(zhǎng)期以來(lái)形成的對(duì)重點(diǎn)學(xué)校、中心學(xué)校的“迷信”思維,在短期內(nèi)不會(huì)因?yàn)楸∪鯇W(xué)校的改造而改變,必須要有嚴(yán)格的制度和執(zhí)行力作保障,促進(jìn)各校生源質(zhì)量大體均衡。

要想徹底遏制直接影響教育公平和教育均衡發(fā)展的問(wèn)題,關(guān)鍵還是要抓住“牛鼻子”去做工作——加強(qiáng)薄弱學(xué)校建設(shè),進(jìn)一步通過(guò)優(yōu)化學(xué)校布局調(diào)整、優(yōu)化教育資源均衡配置、促進(jìn)教育均衡公平發(fā)展、盡最大努力消除校際間發(fā)展差距和不平衡,讓弱校發(fā)展壯大,讓強(qiáng)校發(fā)展出特色,進(jìn)而讓教育資源得到均衡配置,家長(zhǎng)自然不愿意冒著掏高價(jià)、爭(zhēng)位置、跑遠(yuǎn)路等成本去“擇校”了。如果在此基礎(chǔ)上,再通過(guò)加強(qiáng)公益宣傳教育,規(guī)范招生行為,加強(qiáng)家長(zhǎng)科學(xué)教育觀念的確立,并科學(xué)落實(shí)就近入學(xué)制度,“擇校風(fēng)”就不會(huì)再云天霧地的瘋狂了。

安徽銅陵:學(xué)校沒(méi)有好壞之分,只有遠(yuǎn)近之別

一把手掛帥:發(fā)展義務(wù)教育是政府的事,推動(dòng)教育均衡自然還是要靠政府這只“手”。銅陵市在教育改革發(fā)展中由市委書(shū)記親自掛帥推動(dòng),而光靠教育局長(zhǎng)是推不動(dòng)的。

取締“掛戶”:銅陵市由紀(jì)委、教委、公安局、監(jiān)察局四部門(mén)聯(lián)合就市一中初中招生問(wèn)題出臺(tái)文件,明確禁止“掛戶”等行為。由四部門(mén)聯(lián)合出臺(tái)文件治理?yè)裥#@在全國(guó)很可能絕無(wú)僅有。

遏制“中考移民”: 銅陵市教育局出臺(tái)文件,加強(qiáng)了初中學(xué)生學(xué)籍的管理,要求“人在籍在”,明文規(guī)定在畢業(yè)學(xué)校就讀滿兩年的學(xué)生方可享受切塊指標(biāo),且初二、初三的學(xué)生原則上一律不得轉(zhuǎn)學(xué)。

治本之策:從1996年起,銅陵市教委陸續(xù)從市區(qū)中學(xué)及教委機(jī)關(guān)調(diào)骨干到周邊薄弱學(xué)校任職,錢(qián)在其次,人才是第一要素,好校長(zhǎng)向下派在銅陵是一個(gè)鐵律,畢竟一個(gè)校長(zhǎng)決定一所學(xué)校,提升薄弱學(xué)校的競(jìng)爭(zhēng)力才是“治本之策”。

提升薄弱學(xué)校的競(jìng)爭(zhēng)力:銅陵決定走創(chuàng)新辦學(xué)思想,提高管理水平和教學(xué)質(zhì)量?jī)?nèi)涵式發(fā)展的路子,以增強(qiáng)每一所學(xué)校的競(jìng)爭(zhēng)力和吸引力。銅陵市教育局精心組織了視導(dǎo)組,每所學(xué)校輪流去查看備課、作業(yè)批改情況,分頭聽(tīng)課,并通過(guò)教師、學(xué)生座談會(huì)、問(wèn)卷調(diào)查、校長(zhǎng)訪談、教研員和教師面對(duì)面交流等形式,多方面了解被視導(dǎo)學(xué)校的辦學(xué)水平和辦學(xué)思路,然后給學(xué)校提切實(shí)可行的發(fā)展建議方案。

保障生源的均衡分布:銅陵在堅(jiān)定不移地執(zhí)行義務(wù)教育“劃片招生、就近入學(xué)”政策的同時(shí),強(qiáng)力推出示范高中招生制度改革,實(shí)行示范高中指標(biāo)切塊分配制度,以此抑制家長(zhǎng)的小升初擇校熱、轉(zhuǎn)學(xué)熱。