超聲與CT在老年人頸性眩暈診斷價值對比

林詩彬 張建輝 王小龍 黃 利 鄭恩海 (海南醫學院附屬醫院超聲科,海南 海口 57002)

頸性眩暈是老年較常見的腦血管疾病之一,主要表現為發作性眩暈,可伴耳鳴、惡心、嘔吐,臨床上應與梅尼埃病相鑒別〔1~3〕。目前頸性眩暈診斷主要依據臨床癥狀,缺乏可靠檢測手段。經顱多普勒超聲來測定顱內動脈血流速度,可獲得可靠的血流動力學資料。本研究通過對頸性眩暈患者應用多普勒超聲診斷,將其與常規CT診斷對比,旨在探討多普勒超聲技術在老年人頸性眩暈中的診斷價值。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2010年10月至2011年10月我院老年眩暈患者160例,其中男84例,女76例,年齡64~82〔平均(71±3)〕歲。病程5 d~17年。患者均有不同程度眩暈癥狀,伴或不伴有頭痛,肢體麻木,病例均符合頸椎病致頸性眩暈診斷標準,已排除非頸源性眩暈、高血壓、糖尿病,心血管疾病及外傷史者。隨機分為轉頸組和未轉頸組各80例。另選擇同期健康體檢老年志愿者100例為對照組。三組間性別及年齡構成無顯著差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 研究方法 轉頸組及對照組患者采用“頸椎仰臥轉向整復手法”進行治療。未轉頸組使用彩色多普勒超聲技術及螺旋CT掃描進行陽性檢測率比較。轉頸組及對照組使用彩色多普勒超聲技術進行重要指標確定。

1.3 彩色多普勒超聲技術 使用日本阿洛卡α10型彩色超聲診斷儀,線陣探頭,頻率7 MHz。對患者雙側椎動脈(VA)顱外段仔細掃查。首先以二維結合彩色多普勒觀察VA形狀、走行、血流充盈情況及管腔內有無粥樣硬化斑塊等,測量VA內徑。再將頻譜多普勒測定探頭置于頸項中線,對準枕骨大孔,超聲束對準枕骨大孔區向上方射出,左右移動探頭方向,即可獲得雙側VA和基底動脈信號,測定收縮期峰值血流速度(VP)。取角度低于60°,轉頸組分別向左及右緩慢轉頸至最大限度,持續2 min后維持轉頸頭位平臥。同法測轉頸后雙側VA各項血流參數和血流量〔4,5〕。

1.4 螺旋CT掃描技術 采用德國西門子公司生產的西門子64排螺旋CT掃描機,將顱底椎-基底動脈層面作為動態掃描平面。觀察指標主要有VA狹窄程度、血管迂曲。其中VA狹窄程度評定參照北美癥狀性頸動脈內膜切除試驗(NASCET)分級法:正常;輕度狹窄≤30%;中度狹窄為31% ~70%,重度狹窄為≥70%。明顯迂曲評定標準:迂曲段上下血管段之間的角度不大于 90°〔6,7〕。

1.5 統計學方法 采用SPSS13.0軟件,計量資料以±s表示,采用t檢驗。計數資料以率表示,采用χ2檢驗。

2 結果

2.1 彩色多普勒表現及CT掃描陽性率比較 未轉頸組經CT平掃檢查,19例(23.75%)存在腦梗死表現。經病理證實,61例CT無異常表現患者中11例存在腦梗死前期腦缺血表現。經彩色多普勒超聲技術檢測,80例患者中73例(91.25%)存在血管狹窄(VA狹窄44例、小腦前下動脈狹窄18例、小腦后上動脈狹窄11例)。兩者陽性率差異顯著(χ2=10.287,P=0.003)。

2.2 彩色多普勒及CT掃描結果表現 彩色多普勒表現顯示眩暈患者細窄的VA內彩色血流束變細甚至無明顯血流信號,頻譜不正常,走行彎曲的VA內可見彩色血流束呈彎曲狀,彎曲局部為雙色或多彩血流;對照組VA均可見血流信號充盈良好,頻譜正常。CT平掃描對照組顯示腦實質密度未見異常改變;眩暈患者右側小腦半球局限性異常,右側VA顱外段較對側稍稍變細,提示其顱內段出現狹窄。

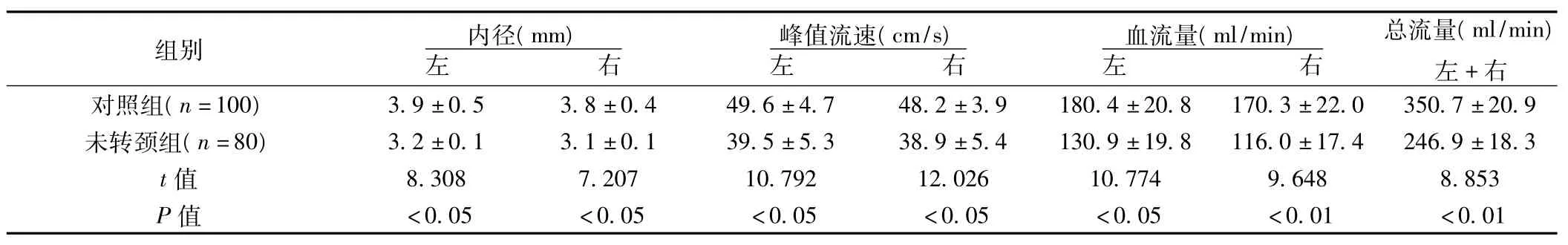

2.3 彩色多普勒檢測下血流動力學情況 轉頸組及對照組血流動力學結果,VA左右側內徑、收縮期峰值流速、血流量及雙側血流量之和與對照組相比差異顯著(P<0.01或P<0.05)。見表1。轉頸組無論是左轉頸還是右轉頸,對側VA收縮期內徑、峰值流速、血流量均較轉頸前增大明顯(P<0.05);與轉頸前比較,左轉頸及右轉頸總流量均升高顯著(P<0.05);而轉頸同側VA收縮期內徑、峰值流速、血流量均較轉頸前增大,但無顯著差異(P>0.05)。見表2。

表1 對照組與未轉頸組彩色多普勒超聲結果(±s)

表1 對照組與未轉頸組彩色多普勒超聲結果(±s)

?

表2 轉頸組患者彩色多普勒超聲(±s)

表2 轉頸組患者彩色多普勒超聲(±s)

與轉頸前比較:1)P<0.05

?

3 討論

老年人頸性眩暈是因椎動脈受刺激或壓迫,致椎-基底動脈供血小足,而產生的眩暈、惡心、嘔吐等系列臨床癥狀和體征,屬VA型頸椎病,此病是老年人常見病之一。又稱為VA缺血綜合征。VA是椎-基底動脈系統主干動脈,是小腦、腦干及大腦枕部重要血液來源。在正常生理情況下,VA血流量相對恒定,但血流量與動脈管徑大小有密切關系。VA管徑細窄或彎曲勢必導致流速下降,最終導致VA血流量下降,引起臨床癥狀。過度扭曲VA也會伴有一定程度血流動力學改變,從而造成椎-基底動脈供血不足,出現眩暈等相關癥狀。由于VA解剖關系復雜,所以頸性眩暈發病機制復雜多樣,且尚無統一說法。目前較為可靠的發病機制可歸納為:①神經血管機制,主要包括頸交感神經受激惹和VA血流動力學異常;②頸部纖維結構炎性反應;③血漿內皮素導致腦血管收縮〔8,9〕。頸性眩暈患者轉頸時,可引起VA血流量、轉頸對側VA血流量及雙側VA血流量之和明顯下降,從而引起椎-基底動脈供血不足,誘發眩暈。可能原因為頭頸部極度旋轉時,本身已有異常(細窄、彎曲或硬化)的VA受到牽拉及扭曲,導致局部VA管腔狹窄或閉塞,使VA血流量減少,從而引起椎-基底動脈供血不足。另外,轉頸時可由于骨贅的壓迫及過分牽拉血管等因素刺激交感神經系統,引起交感神經興奮導致VA痙攣,血流量減少。

近年來隨著各種影像技術的不斷完善和提高,頸椎X線片、VA造影、MRI等影像技術在診斷頸性眩暈方面相關研究逐步增多且日趨成熟〔10〕。本研究結果提示,彩色多普勒超聲能直接觀察測量平臥及轉頭時VA及血流動力學變化,進行定量研究,從而為臨床診斷提供資料,并可對患者手術效果進行評價及術后監測,此法無創、重復性好,有比較實用的臨床價值。

1 郭 旭,李中華,雷玉峰,等.老年人頸性眩暈的X線、CT與彩色多普勒超聲影像的對照分析〔J〕.中國療養醫學,2011;20(5):463.

2 劉淑萍,陳同欣,劉慶元,等.彩色多普勒超聲在飛行人員頸性眩暈椎動脈異常的臨床應用價值(摘要)〔J〕.空軍總醫院學報,2009;(3):109.

3 王永泉.多普勒超聲對手法治療頸性眩暈的療效分析〔J〕.中國組織工程研究與臨床康復,2001;(16):116.

4 王海鵬,劉勝達,李冬華,等.經顱多普勒超聲對中青年患者頸性眩暈的診斷意義〔J〕.中國現代醫藥雜志,2006;8(11):126.

5 沈素紅,陳 柯.頸性眩暈的彩超診斷價值〔J〕.中國骨傷,2005;18(9):548-9.

6 祝安惠,劉玉良,崔 斌,等.多排螺旋CT血管造影聯合頸椎骨性結構評價對診斷頸性眩暈病因價值的研究〔J〕.中國臨床醫學影像雜志,2011;22(7):505-8.

7 范 璞,吉中國,梁決寅.多層螺旋CT血管成像在老年頸性眩暈診斷中的應用〔J〕.山東醫藥,2011;51(27):40-1.

8 陳 立,詹紅生.仰臥整復法治療頸椎不穩所致頸性眩暈的經顱多普勒超聲和X線觀察〔J〕.中西醫結合學報,2003;1(4):262-4.

9 房銘輝,周麗紅,王嗣欣,等.螺旋CT血管成像對于頸性眩暈的診斷價值〔J〕.陜西醫學雜志,2008;37(3):314-5.

10 林 鵬,吉中國,呂京光.腦CT灌注聯合CT血管造影成像對診斷頸性眩暈病因價值的研究〔J〕.山東大學學報:醫學版,2007;45(5):512-5.