論《歧路燈》教育思想的藝術(shù)表達(dá)

李鳴

文本只有經(jīng)過讀者的閱讀才能實(shí)現(xiàn)其價(jià)值,“一部文學(xué)作品并不是一個(gè)自身獨(dú)立、向每個(gè)時(shí)代的每一個(gè)讀者均提供同樣的觀點(diǎn)的客體。它更多地像一部管弦樂譜,在其演奏中不斷獲得讀者新的反響,使文本從詞的物質(zhì)形態(tài)中解放出來,成為一種當(dāng)代的存在。”讀者閱讀作品,既是從作品中了解作者的思想,了解作品描寫的人情事態(tài),同時(shí)也是讀者在自己的生活經(jīng)驗(yàn)、文化修養(yǎng)的基礎(chǔ)上創(chuàng)造性的構(gòu)建文本意義的過程。

在《歧路燈》小說中,作者運(yùn)用了不同的敘述技巧,將教育思想內(nèi)容的表達(dá)與不同藝術(shù)手法的運(yùn)用融合在一起,盡管作為讀者在閱讀作品時(shí),依然不時(shí)感覺作者在創(chuàng)作中的造作之嫌,但這并不能影響讀者對(duì)這些教育思想的能動(dòng)接受。

一、特殊場景的設(shè)置與處理

(一)“首次”場景。在小說中,圍繞著主人公,作者描寫了不少關(guān)于譚紹聞所經(jīng)歷的第一次場景。我們稱之為“首次”場景。

如《歧路燈》第三回對(duì)趕會(huì)場景的描寫描寫可謂生動(dòng)非凡,熱鬧萬千。然而對(duì)于主人公譚紹聞來說,這是他平生的首次,有了這首次趕會(huì),譚紹聞才算真正開始接觸外面的世界,因此又可以算得上意義重大。李綠園利用這個(gè)場景巧妙引出了一場關(guān)于子女教育方法的爭論,從而闡述了在子女教育上選擇正確的“教子之法”和“教幼學(xué)之法”的重要性。又如《歧路燈》第十六回描寫主人公譚紹聞首次涉入賭場的場景。正是利用這樣的場景描寫,主人公譚紹聞被第一次置于其中,“近墨而黑”,跨出了他走向人生歧途的第一步:“內(nèi)省齋書生試賭盆”,并由此越陷越深的,充分地說明了“不可一日近小人”的處人思想。

總之,無論是首次出家門,還是首次入賭場,李綠園對(duì)這些“首次”場景的設(shè)置都有其特殊意義。雖然作者塑造的只是譚紹聞這樣一個(gè)普通的小人物,然而卻客觀地展示了譚紹聞所處的不同的客觀場景,`透露出作者對(duì)現(xiàn)實(shí)的深重的憂患意識(shí)以及對(duì)清中葉隱藏在盛世背后關(guān)于如何教育引導(dǎo)世家子弟問題的深刻思考。

(二)“少兒不宜”場景。在《歧路燈》中,作者李綠園還有意識(shí)的設(shè)置了一些“少兒不宜”的情節(jié)和場景,并且在這些特殊場景的描寫與處理上采用了特殊的手法,比如《歧路燈》第十九回所述:“這是紹聞?dòng)玫恼{(diào)虎離山之計(jì),以便和冰梅做事的意思。此下便可以意會(huì),不必言傳了。”《歧路燈》第二十九回:“紹聞遂將自己后門開了,徑向皮匠家來。開了外邊搭兒,進(jìn)門搭上里搭兒。直入其室,……喋褻之語,何必細(xì)陳。”

為什么李綠園寫《歧路燈》不能像《紅樓夢》那樣講警幻仙姑所授之事且每涉及穢褻之事就止筆不前呢?其實(shí)在文中李綠園就已經(jīng)“自白”的很清楚:“每怪稗官例,丑言曲擬之。既存懲欲意,何事導(dǎo)淫辭?”由此可見,這種“少兒不宜”場景的處理的確是李綠園的刻意行為,正是因?yàn)樽髡咂谕械拈喿x對(duì)象是世家子弟,是青少年一一受教育的對(duì)象,所以這種處理方法更體現(xiàn)出作者對(duì)于世家子弟、青少年教育問題的憂慮和用心。

二、敘事手法的巧妙運(yùn)用

敘事學(xué)認(rèn)為,故事時(shí)間屬于歷史時(shí)間的刻度,是人類以其觀察和體驗(yàn)到的日、月以及其他天體運(yùn)行的周期來制定的,是一個(gè)客觀存在的常數(shù)。

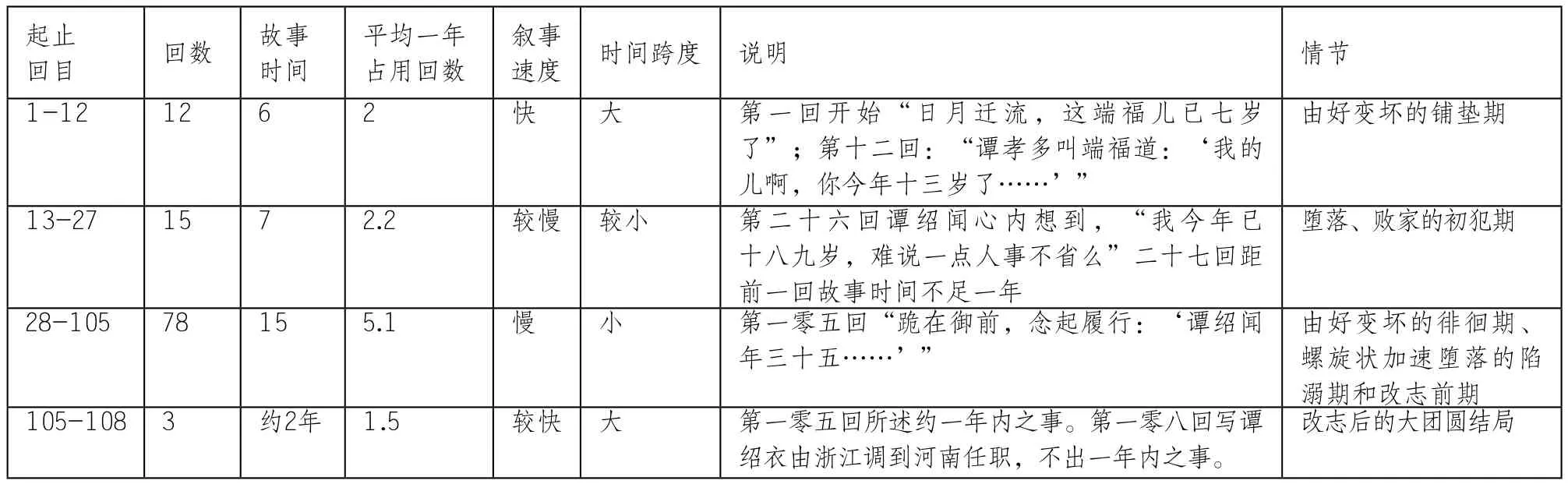

結(jié)合表1,通過《歧路燈》敘事時(shí)間流逝快慢的變化,我們可以窺出在敘事時(shí)間安排上的藝術(shù)匠心,即用敘事時(shí)間流逝快慢的變化不同來凸現(xiàn)作品的主旨。譚紹聞接受“匪類”的“教育”從而由好變壞是描寫的重點(diǎn),作者是潑墨如水;相反譚紹聞接受“正人”的教育,好著或由壞而好則次之,作者就顯得有些惜墨如金了。只要前后稍加對(duì)照,我們可以看出李綠園對(duì)負(fù)面教育的重視,也就更能夠體會(huì)李綠園創(chuàng)作《歧路燈》的“淑世”用心了。

三、結(jié)構(gòu)安排的獨(dú)具匠心

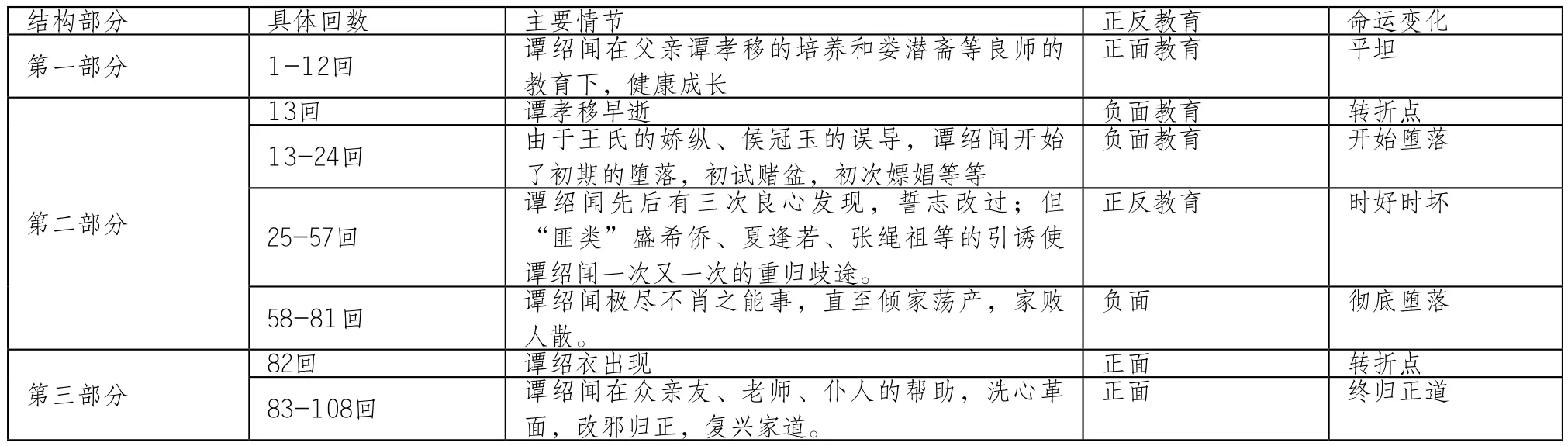

文學(xué)作品的結(jié)構(gòu)是因主題的需要而產(chǎn)生和確定的。《歧路燈》正是利用結(jié)構(gòu)的安排來表達(dá)小說的教育主旨。小說開篇就寫道:“話說人生在世,不過是成立覆敗兩端,而成立覆敗之由,全在少年時(shí)候分路。”全書故事的著眼點(diǎn)在于寫主人公譚紹聞如何把家弄得盛而衰,衰而復(fù)興的。在盛與衰之間不同教育的選擇,說明了小說深刻的教育主旨。為了更好地分析作品在結(jié)構(gòu)上的獨(dú)特性,我們?nèi)匀挥帽砀竦姆绞竭M(jìn)行說明:

從表2可以清楚地看出,譚紹聞的命運(yùn)是在兩種不同的教育力量下牽引著的,時(shí)而平滑或上揚(yáng),時(shí)而下滑或狂跌,作者李綠園正是用這樣的結(jié)構(gòu)形式來安排譚紹聞的命運(yùn),以說明選擇不同教育對(duì)子弟命運(yùn)的影響,從而藝術(shù)性地表達(dá)了作者在教育問題上的思考。另外,我們還發(fā)現(xiàn),從81回徹底墮落到83回重歸正道,此間轉(zhuǎn)變波折度極大,這就說明作者在這部分的結(jié)構(gòu)安排上顯得倉促和突然,缺乏緩沖和鋪墊,筆力不夠。當(dāng)然在這一點(diǎn)上,作者自己也是承認(rèn)的:“八十回以后,逐漸草率疏略,筆意不逮前茅”。(李綠園《歧路燈自序》)但盡管如此,作者利用結(jié)構(gòu)上的精心安排來闡釋自身的教育思想還是比較成功的。

表1

表2