廣東省新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)的土地集約化利用比較研究

——基于增城汽車產(chǎn)業(yè)核心區(qū)與河源高新區(qū)的調(diào)查分析

◎ 鄭延敏 葉昌東

廣東省新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)的土地集約化利用比較研究

——基于增城汽車產(chǎn)業(yè)核心區(qū)與河源高新區(qū)的調(diào)查分析

◎ 鄭延敏 葉昌東

改革開放30余年的發(fā)展使廣東省形成了以珠三角地區(qū)為核心、以東西兩翼和北部山區(qū)為外圍的核心-外圍圈層格局,近年來廣東省經(jīng)濟發(fā)展進入新的增長階段,在核心和外圍圈層表現(xiàn)出不同的特征。本文通過位于核心圈層的增城汽車核心產(chǎn)業(yè)區(qū)與位于外圍圈層的河源高新區(qū)的比較,研究了兩大圈層產(chǎn)業(yè)園區(qū)在土地集約化利用上的差別。研究表明:核心圈層產(chǎn)業(yè)園區(qū)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上表現(xiàn)出大型企業(yè)主導(dǎo)的專業(yè)化發(fā)展特征,外圍圈層產(chǎn)業(yè)園區(qū)則表現(xiàn)出中小型企業(yè)主導(dǎo)的多樣化發(fā)展特征;核心圈層產(chǎn)業(yè)園區(qū)的經(jīng)濟增長模式表現(xiàn)出重大項目帶動的特征,外圍圈層產(chǎn)業(yè)園區(qū)則表現(xiàn)出基礎(chǔ)設(shè)施驅(qū)動的特征;核心圈層的產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地開發(fā)效益表現(xiàn)出高投入高產(chǎn)出高回報的特點,外圍圈層的產(chǎn)業(yè)園區(qū)則表現(xiàn)出低投入低產(chǎn)出低回報的特點;最后,文章在兩者的比較研究基礎(chǔ)上提出了廣東省新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展的幾點建議。

新興產(chǎn)業(yè)園區(qū) 集約化利用 比較研究

一、研究背景

改革開放以來廣東省經(jīng)濟迅速發(fā)展,成為全國經(jīng)濟第一大省,然而省內(nèi)區(qū)域經(jīng)濟的不平衡也日益顯現(xiàn),經(jīng)濟增長迅速的珠三角地區(qū)和經(jīng)濟增長緩慢的東西兩翼及北部山區(qū)的形成了鮮明的對比,在空間上形成了由珠三角和東西兩翼及北部山區(qū)構(gòu)成的核心-外圍格局[1]。

作為核心地區(qū)的珠江三角洲經(jīng)濟發(fā)展起步較早,在經(jīng)歷了早期工業(yè)企業(yè)“村村點火、處處冒煙”的散點式空間布局模式之后,20世紀(jì)90年代后期開始推進了產(chǎn)業(yè)園區(qū)化建設(shè),大部分工業(yè)企業(yè)紛紛進入園區(qū)發(fā)展,從而提高了土地使用效率、增強了土地產(chǎn)出效益,使土地集約化利用水平得到了提高,產(chǎn)業(yè)園區(qū)成為經(jīng)濟增長的主要空間載體。當(dāng)前在國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境變化的新背景下,珠三角地區(qū)經(jīng)濟增長面臨著提高生產(chǎn)效率、節(jié)約土地資源、降低能源消耗、保護生態(tài)環(huán)境等的轉(zhuǎn)型升級,因此作為經(jīng)濟增長空間載體的產(chǎn)業(yè)園區(qū)也同樣面臨著經(jīng)營模式上的重大轉(zhuǎn)變[2,3]。

與此同時,外圍地區(qū)的東西兩翼及北部山區(qū)長期以來處于欠發(fā)達狀態(tài),為此2005年開始廣東省開始有意識地推進珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)向東西兩翼及北部山區(qū)轉(zhuǎn)移,并在2008年明確提出“產(chǎn)業(yè)和勞動力雙轉(zhuǎn)移”戰(zhàn)略,截至2011年全省共有36個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園獲得認(rèn)定;產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園成為廣東省外圍地區(qū)經(jīng)濟增長的有力方式,促進了這些地區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展,同時也為珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了空間[4,5];這些產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園的開發(fā)建設(shè)具有后發(fā)優(yōu)勢,在建設(shè)過程中吸取了珠三角地區(qū)早期工業(yè)企業(yè)無序增長的教訓(xùn),本著“高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、高要求”的宗旨,尤其重視土地的節(jié)約集約利用、重視生態(tài)環(huán)境的保護、重視經(jīng)濟增長的可持續(xù)性[6-9]。

根據(jù)目前廣東省內(nèi)新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)的形成和發(fā)展機制可以將其歸納為兩大類型,其中珠三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)是核心圈層經(jīng)濟增長模式轉(zhuǎn)型升級背景下成長的新興園區(qū),東西兩翼和北部山區(qū)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)是外圍圈層產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移背景下成長的新興園區(qū)[10,11]。兩種類型的產(chǎn)業(yè)園區(qū)在發(fā)展上同樣都面臨土地資源緊張的壓力,均需要探索其合理的土地利用模式,提高集約化利用水平。本文以位于珠三角地區(qū)的增城汽車核心產(chǎn)業(yè)園和位于北部山區(qū)的河源高新區(qū)為研究對象,通過對比其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的差別、土地產(chǎn)出效益的差異,進而探索適合廣東省當(dāng)前經(jīng)濟增長的土地集約化利用模式,指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)[12-14]。

二、核心圈層的產(chǎn)業(yè)園區(qū):增城汽車核心產(chǎn)業(yè)區(qū)

增城汽車核心產(chǎn)業(yè)區(qū)是在1988年成立的廣州市屬開發(fā)區(qū)新塘工業(yè)加工區(qū)的基礎(chǔ)之上發(fā)展而來,于2006年成為省級開發(fā)區(qū),2010年成為國家級開發(fā)區(qū);其發(fā)展歷史較長,但長期以來處于緩慢發(fā)展階段,直到2004年廣州本田二廠落戶增城之后才帶來了經(jīng)濟增長的高速發(fā)展。增城汽車核心產(chǎn)業(yè)區(qū)的發(fā)展歷程代表了當(dāng)前位于核心圈層的珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)轉(zhuǎn)型升級的方向。

(一)大型企業(yè)主導(dǎo)的專業(yè)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

2004年以來增城汽車核心產(chǎn)業(yè)區(qū)形成了以汽車產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的專業(yè)化程度極高的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),區(qū)內(nèi)汽配企業(yè)數(shù)占總企業(yè)數(shù)的62.86%,投資額占70.69%,占地面積占79.61%。這種專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)依托的是廣州本田二廠這一大型龍頭企業(yè)的進駐,該企業(yè)第一期投資50億元,占全區(qū)總投資額的35%左右,至2009年工業(yè)總產(chǎn)值達275.45億元,占園區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值的81.04%;在這種大型龍頭企業(yè)專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)增長模式帶動下,2005~2009年全區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值增長了115倍,在廣東省省級開發(fā)區(qū)中排名第3位。

增城汽車核心產(chǎn)業(yè)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上向高產(chǎn)出型產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化轉(zhuǎn)變趨勢代表了珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的發(fā)展方向,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上轉(zhuǎn)變影響了土地開發(fā)模式的變化,進而提升了產(chǎn)業(yè)園區(qū)的土地集約化利用水平。

(二)重大項目帶動的增長模式

在增城汽車核心產(chǎn)業(yè)區(qū)的成長過程,重大項目的帶動起了關(guān)鍵性作用,其中廣汽本田增城工廠的入駐成為最大的驅(qū)動力量[15,16]。廣汽本田增城工廠占地面積100萬平方米,首期生產(chǎn)規(guī)模為12萬輛/年,2006年下半年正式投產(chǎn);2010年該廠投資9.3億元進行擴產(chǎn),預(yù)計生產(chǎn)能力將提升到24萬輛/年。廣汽本田增城工廠對增城汽車核心產(chǎn)業(yè)區(qū)的帶動作用主要體現(xiàn)在兩個方面:一是本身作為區(qū)內(nèi)龍頭企業(yè),產(chǎn)值份額大,對園區(qū)經(jīng)濟增長起到支柱性作用;二是由于汽車產(chǎn)業(yè)具有較長的產(chǎn)業(yè)鏈條,需要大量零部件配套企業(yè)的支持,從而可以帶動區(qū)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的集聚發(fā)展[17](表1)。

表1 汽車產(chǎn)業(yè)所需零部件構(gòu)成

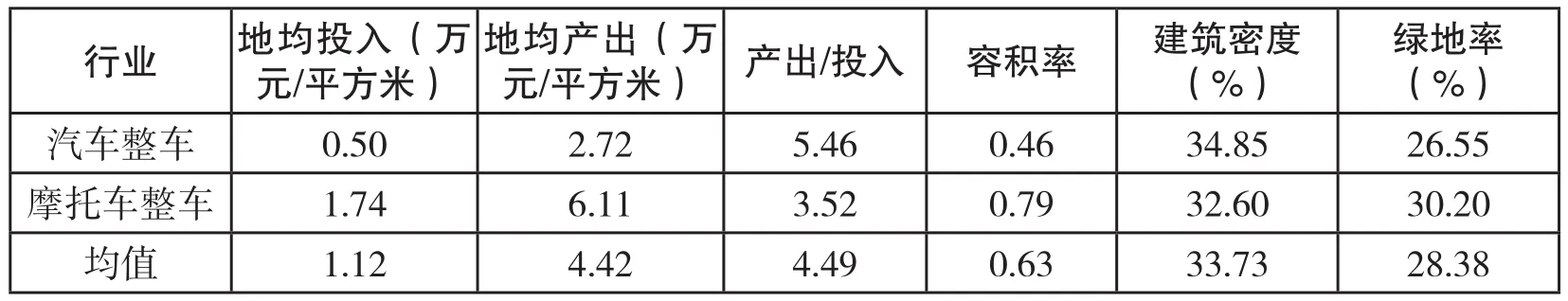

(三)高投入高產(chǎn)出高回報的土地開發(fā)效益

汽車產(chǎn)業(yè)是具有較高投入產(chǎn)出效率的行業(yè),其產(chǎn)出效率明顯高于其他行業(yè),從增城汽車產(chǎn)業(yè)核心區(qū)各行業(yè)的土地投入產(chǎn)出效益來看,具有高投入高產(chǎn)出的特點,整體上的地均投入和地均產(chǎn)出分別為1.12萬元/平方米和4.42萬元/平方米,其中汽車整體和摩托車整車的地均投入和地均產(chǎn)出分別達到0.50萬元/平方米、1.74萬元/平方米和2.72萬元/平方米、6.11萬元/平方米,產(chǎn)出/投入比則分別達到5.46和3.52(表2)。而另一方面,從容積率、建筑密度、綠地率等土地集約化程度的指標(biāo)上看增城汽車產(chǎn)業(yè)核心區(qū)則普遍低于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(《廣州產(chǎn)業(yè)用地指南(2009)》)的要求(表3)。

三、外圍圈層的產(chǎn)業(yè)園區(qū):河源高新區(qū)

河源高新區(qū)是2003年設(shè)立的省級開發(fā)區(qū),成立以來本著“高起點規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高效益經(jīng)營”的理念,取得了較好的成績,是廣東省外圍地區(qū)承接珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要戰(zhàn)場[18]。園區(qū)于2008年和2009年連續(xù)兩次獲得廣東省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移競爭性扶持資金共10億元的支持,成為全省建設(shè)速度最快、配套設(shè)施最完善、產(chǎn)業(yè)集聚度最高、效益最好的省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū),2010年躋身成為全國“十大最具發(fā)展?jié)摿﹂_發(fā)區(qū)”,其發(fā)展方向是廣東省外圍圈層產(chǎn)業(yè)園區(qū)中具有較強代表性的。

表2 增城汽車產(chǎn)業(yè)核心區(qū)集約化利用水平主要評價指標(biāo)

表3 《廣州產(chǎn)業(yè)用地指南(2009)》中相關(guān)行業(yè)的土地集約化標(biāo)準(zhǔn)

(一)中小型企業(yè)主導(dǎo)的多樣化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

截止2008年河源高新區(qū)已建成投產(chǎn)的77家企業(yè)中,大部分為資產(chǎn)總額小于4億元的中小型企業(yè)為主,園區(qū)產(chǎn)品涉及通訊及配件產(chǎn)品、機械設(shè)備、電子產(chǎn)品、五金塑膠、服飾配料、化纖、食品飲料、塑瓷、陶瓷、文具、箱包產(chǎn)品、印刷產(chǎn)品、環(huán)保紙托、紙箱、彩盒、運動用品、真空鍍膜產(chǎn)品、污水處理、燈飾等多個類型,整體上形成了以手機為主的電子信息和以模具為主的機械制造兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)及食品飲料、服裝制造、五金塑膠三大特色產(chǎn)業(yè)。

近年來河源高新區(qū)在引進重大產(chǎn)業(yè)項目上取得了顯著突破,2009年北京漢能集團落戶,共投資210億元打造薄膜太陽能電池研發(fā)制造基地;2010年7月深圳中興通訊落戶,共投資100億元建設(shè)生產(chǎn)研發(fā)培訓(xùn)基地;2010年11月深圳恒泰豪太陽能項目落戶,共投資30億元建設(shè)太陽能光伏基地。這三個大項目的落戶進一步加速了河源高新區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的形成,未來將形成電子信息、新能源和機械模具三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

總的來看,河源高新區(qū)目前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對位于核心圈層的珠三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)園而言表現(xiàn)出多樣化的特點。

(二)基礎(chǔ)設(shè)施驅(qū)動的增長模式

河源高新區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟形成和發(fā)展過程中基礎(chǔ)設(shè)施的驅(qū)動具有關(guān)鍵作用,主要表現(xiàn)為:

1.加大投資力度,園區(qū)所獲得廣東省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移競爭性扶持資金共10億元,這些資金大部分用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),為河源高新區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了強有力的保障。

2.統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)基礎(chǔ)配套設(shè)施及公共服務(wù)配套設(shè)施,其中主要包括區(qū)內(nèi)道路、供水、供電、供氣、排水排污等市政設(shè)施,金融、教育、醫(yī)療、公共交通、通訊、體育、文化、大型商場等公共服務(wù)配套設(shè)施的建設(shè)完善,并建成了國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心、科技企業(yè)孵化器等一批重點產(chǎn)業(yè)配套項目。

3.高效的行政服務(wù)和優(yōu)惠政策,堅持“以誠招商、以信安商”的理念,為企業(yè)提供全省最優(yōu)惠的工業(yè)地價、電價和水價,實行“只收稅不收行政規(guī)費”的優(yōu)惠政策,對22項行政事業(yè)規(guī)費實行免收,對16項有償及技術(shù)服務(wù)收費實行減半征收,為企業(yè)提供“保姆式”的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4.堅持生態(tài)環(huán)境優(yōu)先的發(fā)展思路,河源高新區(qū)以“既要金山銀山、更要綠水青山”為發(fā)展理念,對引進項目嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保“一票否決”制度,先后拒絕了350多個總投資400多億元的有污染項目入園,在全省30多個轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)中第一個建成了日處理能力達5萬噸的污水處理廠,污水集中處理率達100%,固廢處置率達100%,為企業(yè)發(fā)展提供了良好的生態(tài)環(huán)境保障。

(三)低投入低產(chǎn)出低回報的土地開發(fā)效益

從河源高新區(qū)的土地投入、產(chǎn)出開發(fā)效益來看具有相對低投入低產(chǎn)出的特點,整體上的地均投入、地均產(chǎn)出分別為0.24萬元/平方米和0.74萬元/平方米;與增城汽車核心產(chǎn)業(yè)區(qū)相比,分別相當(dāng)于增城汽車核心產(chǎn)業(yè)區(qū)的21.43%和16.76%(表4)。

四、結(jié)論與建議

通過對以上兩個分別位于廣東省核心和外圍圈層的產(chǎn)業(yè)園區(qū)增城汽車核心產(chǎn)業(yè)區(qū)與河源高新區(qū)的分析,兩者均處在快速成長的階段,不同的是增城汽車核心產(chǎn)業(yè)區(qū)代表的是位于核心圈層的珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展轉(zhuǎn)變方向,其發(fā)展反映了珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和升級的背景;而河源高新區(qū)代表的是位于外圍圈層地區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展方向,反映這些地區(qū)承接珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的背景。從兩者產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟增長模式和土地開發(fā)效益三個角度進行比較可以得出以下結(jié)論(表5):①位于核心圈層的珠三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向?qū)I(yè)化方向發(fā)展,以大型企業(yè)為主導(dǎo);位于外圍圈層的兩翼和北部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向多樣化方向發(fā)展,以中小型企業(yè)為主導(dǎo)。②前者產(chǎn)業(yè)園區(qū)的經(jīng)濟增長模式是通過重大項目來帶動;后者是通過基礎(chǔ)設(shè)施來驅(qū)動。③前者土地開發(fā)效益的特點是高投入高產(chǎn)出高回報;后者的特點是低投入低產(chǎn)出低回報。

表4 河源高新區(qū)企業(yè)產(chǎn)出效率指標(biāo)

表5 兩類產(chǎn)業(yè)園區(qū)異同的比較

兩類產(chǎn)業(yè)園區(qū)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟增長模式和土地開發(fā)效益上的這些差別符合核心-外圍圈層布局結(jié)構(gòu)的客觀規(guī)律,但它們在發(fā)展過程中存在土地利用集約化程度不高的共同問題,為了進一步提高廣東省內(nèi)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的土地集約化利用水平,保證園區(qū)經(jīng)濟的合理布局和健康發(fā)展,應(yīng)加強以下幾個方面的工作:①統(tǒng)籌區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展,從廣東省全局出發(fā)合理引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)布局,使兩個圈層地區(qū)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)有合理的分工;②加強規(guī)劃,節(jié)約土地資源,控制土地開發(fā)強度,提高土地集約化水平;③堅持生態(tài)理念,注重污染治理;④對于核心圈層的產(chǎn)業(yè)園區(qū)應(yīng)進一步強化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的專業(yè)化程度,延長主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈條;⑤對于外圍圈層的產(chǎn)業(yè)園區(qū)應(yīng)加強內(nèi)部主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性。

[1]顧湘, 王鐵成, 曲福田. 工業(yè)行業(yè)土地集約利用與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整研究——以江蘇省為例. 中國土地科學(xué), 2006. 20(6): 3-8.

[2]邵曉梅, 劉慶, 張衍毓. 土地集約利用的研究進展及展望. 地理科學(xué)進展, 2006. 25(2): 85-95.

[3]牛星, 歐名豪. 青島市開發(fā)區(qū)土地集約利用評價與研究. 中國農(nóng)業(yè)資源與區(qū)劃, 2007. 28(5): 47-51.

[4]楊鋒, 袁春, 周偉等. 區(qū)域土地集約利用影響因素研究. 資源與產(chǎn)業(yè), 2010. 12(4): 67-73.

[5]程銘, 荀文會, 周丹娟. 沈陽市土地集約利用綜合水平評價研究——基于15個副省級城市比較分析.國土資源科技管理, 2011. 28(5): 48-53.

[6]孟媛, 張鳳榮, 姜廣輝等. 北京市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與土地利用結(jié)構(gòu)的關(guān)系研究. 地域研究與開發(fā), 2011. 30(3): 108-111,139.

[7]黃小虎. 房地產(chǎn)、城市化與土地集約利用. 中國土地, 2007(1): 23-24.

[8]林燕華, 毛良祥. 我國城市用地擴展與土地集約利用. 國土與自然資源研究, 2008(3): 27-29.

[9]阮履云, 陳若夫. 開發(fā)區(qū)土地集約利用評價研究——以武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)為例. 中國國土資源經(jīng)濟, 2011(1): 51-53.

[10]王曉艷, 鄧良基, 鄭華偉等. 成都市土地集約利用水平及影響因素. 國土資源科技管理, 2008. 25(3): 69-73.

[11]張統(tǒng)生, 李宏軍, 李東林. 開發(fā)區(qū)土地集約利用評價探討. 國土資源導(dǎo)刊, 2008. 5(6): 33-38.

[12]劉海燕, 方創(chuàng)琳, 班茂盛. 北京市海淀科技園區(qū)土地集約利用綜合評價. 經(jīng)濟地理, 2008. 28(2): 291-296.

[13]宋戈, 高志昊, 馬和. 石油城市轉(zhuǎn)型期土地集約利用對策研究——以黑龍江省大慶市為例. 中國國土資源經(jīng)濟, 2008(12): 21-23.

[14]黃偉, 周杰. 基于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的土地集約利用研究——以廣東省為例. 國土資源科技管理, 2010. 27(3): 1-8.

[15]段龍龍, 李杰. 基于經(jīng)濟效益的成都市土地集約利用評價研究. 資源開發(fā)與市場, 2011. 27(12): 1078-1081.

[16]何為, 修春亮. 吉林省城市土地集約利用的空間分異. 自然資源學(xué)報, 2011. 26(8): 1287-1296.

[17]李克龍, 范英莉, 余素勛等. 淺談開發(fā)區(qū)土地集約利用評價方法初探——以哈爾濱平房汽車零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地集約利用評價為例. 國土與自然資源研究, 2012(1): 50-52.

[18]楊建鋒, 王令超, 馬軍成. 基于企業(yè)與行業(yè)的開發(fā)區(qū)土地集約利用評價研究——以洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)園區(qū)為例. 地域研究與開發(fā), 2012. 31(1): 126-129.

Land Use Intensity Comparison between New Industrial Parks in Guangdong: A Case Study Based on the Investigation of Zengcheng Automobile Industrial Park and Heyuan Hi-Tech Development Zone

Zheng Yanmin, Ye Changdong

Core-periphery economic spatial structure has been formed in Guangdong Province during the past 30 years. Both in core and periphery areas indicate new characteristics. This paper is based on the investigation of Zengcheng Automobile Industrial Park (ZAIP) and Heyuan Hi-Tech Development Zone (HHTDZ). It studies the land use intensity of these new industrial parks in different areas. The conclusions include: the land use intensity pattern of industrial parks is decided by industrial structure and economic growth pattern; land use intensity pattern of parks in core area indicates high investment, high output and high efficiency; while parks in periphery area indicate low investment, low output and low efficiency. At the end of this paper there are several suggestions for new industrial parks in Guangdong Province.

new industrial park; land use intensity; comparative study

F293.2

鄭延敏,高級經(jīng)濟師,廣州市土地利用規(guī)劃編制中心副主任,研究方向為土地利用規(guī)劃、土地經(jīng)濟、房地產(chǎn)開發(fā)。葉昌東,博士,華南農(nóng)業(yè)大學(xué)風(fēng)景園林與城市規(guī)劃系講師,研究方向為區(qū)域發(fā)展與城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃。

(責(zé)任編輯:陳丁力)

國土資源部公益性行業(yè)科研項目“城市地區(qū)產(chǎn)業(yè)用地集約化利用、優(yōu)化配置和調(diào)控技術(shù)示范”(編號:200911014-6)。