川崎病相關實驗指標觀察及心肌酶學變化與冠狀動脈損傷的關系

牛玲 安新江 傅鳴郁 何秀華 王慶文

川崎病(Kawasaki disease),亦稱皮膚黏膜淋巴結綜合征(mucocutane水平與未伴有冠狀動脈損傷患兒比較無明顯差異 ous lymphnode syndrome,MCLS)[1],是一種以全身血管炎變為主要病理特點的小兒急性發熱出疹性疾病。該病可累及嬰兒及兒童,但80~85%患者在5歲以內,好發年齡為6~18個月[2]。男孩較多,無明顯季節性,或謂夏季較多。近年來其發病率在世界范圍內持續上升,已成為小兒后天性心臟病的首位。川崎病最主要和嚴重的病變是合并冠狀動脈損傷,會造成冠狀動脈瘤、冠脈狹窄甚至導致猝死等嚴重并發癥和后遺癥。預防和治療冠狀動脈病變是川崎病治療中最主要的目標。近年來不完全川崎病報道日益增多,實驗室指標是重要診斷依據。臨床上目前并無明確的癥狀體征或實驗室檢查結果能明確提示冠狀動脈病變的發生。我們對我院收治的川崎病患兒的C反應蛋白和免疫球蛋白進行了觀察,并測定了心肌酶學變化,探討其與患兒冠狀動脈損傷的關系。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2009年9月至2011年08月在我院接受治療的川崎病患兒32例,入選的患兒均符合第3屆國際川崎病會議制訂的診斷標準。其中男17例,女15例;年齡5個月至6歲,平均年齡(2.9±1.2)歲;伴有冠狀動脈損傷19例,無冠狀動脈損傷13例。另外,選擇在我院兒科門診接受正常體檢的健康兒童32例,其中男18例,女14例;年齡7月至7歲,平均年齡(3.0±1.4)歲。研究組和對照組兒童的年齡、性別均無明顯差異,具有可比性(P>0.05)。

1.2 方法 入選的所有患兒均在治療前和治愈后抽取空腹靜脈血,采用免疫散射比濁法檢測血清C反應蛋白(CRP)和免疫球蛋白(IgG、IgA、IgM);采用全自動生化分析儀(儀器為西門子DIMENSION RXL MAX)檢測門冬氨酸氨基轉移酶(AST)、乳酸脫氫酶(LDH)、肌酸激酶(CK)、乳酸脫氫酶同工酶(HB-DH)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)等心肌酶譜水平。

1.3 統計學方法 采用SPSS 16.0軟件包對統計資料進行分析與統計,數值變量資料以均數±標準差(±s)表示,分類變量資料以百分比表示;兩均數間的比較采用t檢驗,兩樣本率或構成比的比較采用χ2檢驗。兩組間差異用P值(P=0.05%)表示。

2 結果

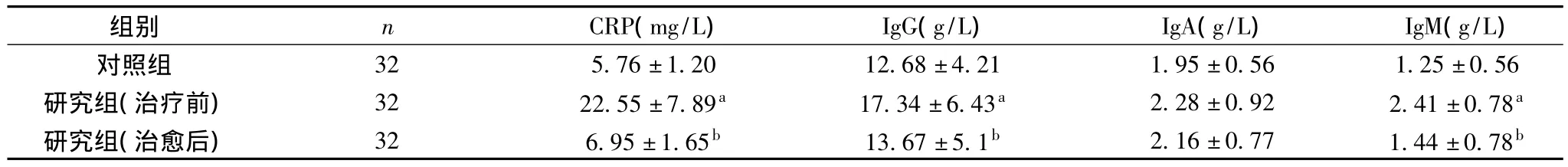

2.1 兩組治療前后CRP和Ig比較見表1。研究組治療前與對照組正常的兒童比較CRP、IgG和IgM水平比較差異有統計學意義(P<0.05);研究組治愈后CRP、IgG和IgM水平與研究組治療前比較差異具有統計學意義(P<0.05)。

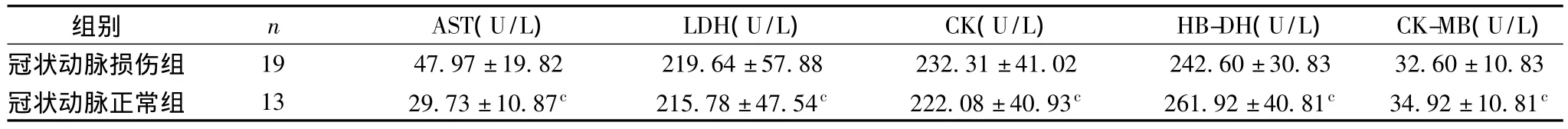

2.2 心肌酶學變化與冠狀動脈損傷的關系見表2。有冠狀動脈損傷患兒 A ST、LDH、CK、HB-DH、CK-MB水平與未伴有冠狀動脈損傷患兒比較無明顯差異(P>0.05)。

表1 川崎病患兒治療前和治愈后CRP和Ig比較±s)

表1 川崎病患兒治療前和治愈后CRP和Ig比較±s)

注:與對照組比較aP<0.05,差異有統計學意義;與研究組治療前比較,bP<0.05,差異有統計學意義

對照組32 5.76±1.20 12.68±4.21 1.95±0.56 1.25±0.56研究組(治療前) 32 22.55±7.89a 17.34±6.43a 2.28±0.92 2.41±0.78a研究組(治愈后) 32 6.95±1.65b 13.67±5.1b 2.16±0.77 1.44±0.78b

表2 川崎病患兒心肌酶水平與冠狀動脈損傷的關系±s)

表2 川崎病患兒心肌酶水平與冠狀動脈損傷的關系±s)

注:與冠狀動脈損傷組的患兒比較,cP>0.05,差異無統計學意義

冠狀動脈損傷組 19 47.97±19.82 219.64±57.88 232.31±41.02 242.60±30.83 32.60±10.83冠狀動脈正常組 13 29.73±10.87c 215.78±47.54c 222.08±40.93c 261.92±40.81c 34.92±10.81c

3 討論

目前認為川崎病是易患宿主被多種病原誘導超抗原觸發的一種免疫介導的全身性血管炎[3],該病的病因尚不完全明確,臨床表現包括發熱、球結合膜充血、多形性皮疹、唇及口腔變化、手足癥狀、頸部淋巴結腫大等,均為非特異性,早期診斷受到一定的限制,治療不及時者冠狀動脈損害的發生率顯著提高,且近年來報道發病呈增多及不典型的趨勢,所以倍受關注。臨床出現癥狀體征數少于診斷標準者稱不完全川崎病,文獻報道IKD發生率約占全部KD患兒的13.8%~26.2%[4],雖然不完全川崎病臨床表現不典型,但其實驗室指標與典型川崎病比較并無明顯差異[5],因而實驗室指標在川崎病早期診斷中具有十分重要的意義。本文對收治的川崎病患兒的C反應蛋白進行了觀察,結果發現研究組治療前與對照組比較CRP水平有明顯差異,具有統計學意義(P<0.05)。CRP是活化巨噬細胞分泌的細胞因子刺激及誘導肝細胞產生的一種急性時相蛋白,血清CRP水平與炎癥反應程度密切相關,它能與血小板激活因子(PAF)結合,引起血小板聚集,使粒細胞、單核細胞激活,平滑肌收縮,上皮細胞興奮,進而引起血管滲透性增加和中性粒細胞著邊引起血管炎癥反應。因而CRP增高水平代表了川崎病急性期炎癥反應的程度,也是提示川崎病的一個實驗室指標。有研究顯示血清CRP的明顯升高對提示川崎病患者發生冠狀動脈損傷有一定的臨床意義[6]。我們的觀察還表明,研究組治療前IgG和IgM水平與對照組比較差異有統計學意義(P<0.05),表明該病在急性期存在明顯的免疫失調,在發病機理上起重要作用。急性期外周血T細胞亞群失衡,CD4增多,CD8減少,CD4/CD8比值增加。此種改變在病變3~5周最明顯,至8周恢復正常。CD4/CD8比值增高,使得機體免疫系統處于活化狀態,CD4分泌的淋巴因子增多,促進B細胞多克隆水活化、增殖和分化為漿細胞,導致血清IgM,IgA,IgG,IgE升高。還有學者研究發現免疫細胞過度激活產生多種細胞因子介導的促炎與抗炎癥反應失衡對川崎病的發生、發展和冠狀動脈損傷起著關鍵性作用。

本文也對收治的川崎病患兒中有冠狀動脈損傷患兒與未伴有冠狀動脈損傷患兒的心肌酶譜包括AST、LDH、CK、HBDH、CK-MB等的水平進行了比較,結果提示,兩組差異無統計學意義(P>0.05)。這表明心肌酶譜水平變化不能代表川崎病冠狀動脈損害程度,不能作為提示合并冠狀動脈損害的預警指證。其可能的機制是川崎病是一種變態反應性小血管炎,炎癥雖累及冠狀動脈但在急性期無明顯心肌實質性受累,這也驗證了即使是嚴重的川崎病在急性期臨床上極少會出現心功能改變的癥狀和體征。說明川崎病患兒心肌酶譜變化與早期冠狀動脈損傷無明顯相關性。

[1]朱通球,張曉桂,劉勇,等.川崎病患兒心電圖改變及相關因素的研究.實用預防醫學,2011,18(3):514-515.

[2]段眷紅,王廣新,于華鳳,等.小兒川崎病21例臨床資料分析.中國當代醫藥,2011,18(3):27-28.

[3]陳全景,雷勛明,隗遠祥,等.川崎病患兒血清C反應蛋白與心肌酶譜和冠狀動脈損傷的關系.實用醫學雜志,2010,26(22):4116-4117.

[4]李永柏.不完全川崎病診治進展.廣東醫學,2010,3(1):11-13.

[5]安新江,王明光,杜建俠.小兒不完全川崎病臨床特征分析.臨床醫學,2008:28(2):21-23.

[6]張紅艷.川崎病患兒肝功及心肌酶譜情況與冠狀動脈損傷的關系.中國初級衛生保健,2011,25(6):70-71.