脛腓骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定與單臂外固定架治療骨折分析

蘇煦東

脛腓骨骨折是臨床上較為常見的一種管狀骨折類型,包括開放骨折、粉碎骨折、斜骨折和橫骨折幾種形式,其中,切開復(fù)位內(nèi)固定手術(shù)是臨床上較為常用的一種治療方法,然而,該方法在臨床應(yīng)用過程中卻表現(xiàn)出了種種無法避免的缺陷。隨著我國臨床醫(yī)學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,單臂外固定架治療技術(shù)逐漸得到了廣泛的應(yīng)用,這一治療技術(shù)具有固定可靠、操作方便、結(jié)構(gòu)簡單和設(shè)計輕巧等顯著的優(yōu)勢。本次臨床實驗對切開復(fù)位內(nèi)固定與單臂外固定架治療技術(shù)的臨床效果進(jìn)行了對比研究,現(xiàn)對臨床實驗結(jié)果進(jìn)行如下報道。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本次實驗以本院2010年1月-2011年1月所收治的100例脛腓骨骨折患者為實驗對象,男58例,女42例,年齡18~62歲,平均(40.5±1.3)歲。其中,壓砸傷9例,碟上12例,墜落傷17例,車禍傷62例。骨折部位包括:下段18例,中段57例,上段25例。所有患者均證實為脛腓骨骨折,且符合各項臨床診斷標(biāo)準(zhǔn)。將患者隨機分為A組和B組,每組50例,兩組一般資料比較差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法 兩組均行連續(xù)硬膜外麻醉。A組接受切開復(fù)位內(nèi)固定治療,具體治療方法為切開皮下組織和皮膚,將肌肉鈍性分離,剝離骨膜,實施良好的牽引復(fù)位后,用螺釘固定住較大的碎塊,若患者存在骨不連問題,則需將斷端的硬化骨折部位清除,將髓腔打通,增加斷端壓力,其中,帶鎖髓內(nèi)釘固定30例,解剖鋼板固定20例。2例發(fā)生骨不愈合的患者在骨折斷端植入自體髂骨,術(shù)后使用長腿石膏托將患肢外固定約1個月。術(shù)后處理方法為將石膏托打開更換傷口敷料,術(shù)后1個月內(nèi)患肢只能進(jìn)行肌肉收縮練習(xí),后將石膏拆除,并開始實施骨折部位的上下關(guān)節(jié)運動。同時,若患者存在骨不愈合癥狀,則需無限期地將石膏外固定時間延長。

B組接受單臂外固定架治療,具體治療方法為在骨折部位行弧形切口,盡可能少剝離骨膜,并實施骨折復(fù)位,使用螺釘將較大的骨碎塊進(jìn)行固定。按照患者骨折類型的不同,使用適當(dāng)?shù)膯伪弁夤潭埽诨颊咝⊥惹安績?nèi)側(cè)的穿針部位,將皮膚切開0.5 cm,在骨折部位的遠(yuǎn)端和近端分別穿入2根螺紋鋼針,穿針標(biāo)準(zhǔn)為完全穿過對側(cè)的骨皮質(zhì)。如果患者是開放性骨折,則需先吻合血管,然后實施穿針復(fù)位固定骨折部位。若患者出現(xiàn)骨不連癥狀,則需先取出內(nèi)固定,將骨折斷端的硬化骨質(zhì)刮除,打通髓腔,再實施自體髂骨植入,復(fù)位骨折部位,對骨折處保持力線和對位線進(jìn)行調(diào)整后,固定好外支架。保證螺釘平行,以防止脛腓骨與螺釘、支架夾板和螺釘之間發(fā)生集中應(yīng)力,造成骨端硬力向固定界面轉(zhuǎn)移,進(jìn)而導(dǎo)致螺釘固定不穩(wěn)、斷裂、彎曲和螺釘松動,甚至發(fā)生骨折斷端位移。縱向加壓有利于加快骨折的愈合速度。對于急診患者,應(yīng)盡早實施手術(shù),通常要求手術(shù)治療的時間要早于軟組織腫脹的形成時間;若腫脹較為明顯,需首先實施骨牽引,待腫脹消除后,在實施外固定;若骨折部位有大碎塊,則需及時復(fù)位大碎塊,防止發(fā)生骨不愈合;若患者為開放性骨折,需及時清理并縫合傷口,同時實施骨折復(fù)位和固定,避開傷口。術(shù)后處理方法:術(shù)后常規(guī)消毒釘孔部位,觀察傷口處是否有滲液,手術(shù)2 d后患者可開始床上的關(guān)節(jié)活動,手術(shù)7d后患者可開始進(jìn)行患肢的蹬床頭功能練習(xí),并在骨折部位加壓,縮短外固定架。手術(shù)2周后患者可開始負(fù)重練習(xí),并扶拐下床活動。

1.3 統(tǒng)計學(xué)處理 使用SPSS 17.0軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計學(xué)分析,計數(shù)資料采用字2檢驗,P<0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié)果

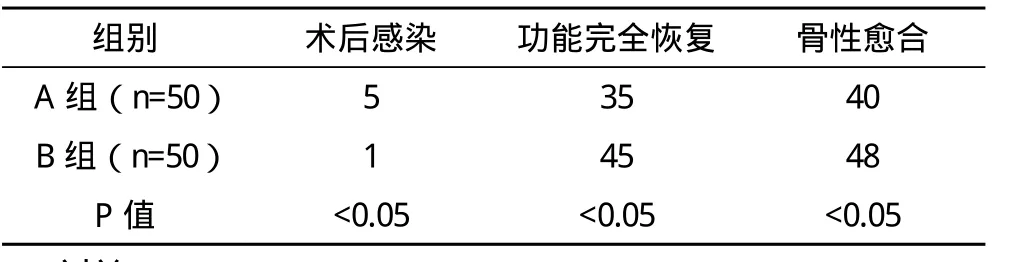

A組有5例患者發(fā)生了術(shù)后感染,35例患者骨功能完全恢復(fù),40例患者完全骨性愈合;B組有1例患者發(fā)生了術(shù)后感染,45例患者骨功能完全恢復(fù),48例患者完全骨性愈合。兩組比較差異具有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床治療效果對比分析 例

3 討論

脛腓骨骨折是臨床上較為常見的一種骨折類型,由于脛腓骨處相對血運較差,局部軟組織較少,若實施切開復(fù)位內(nèi)固定治療,會大面積剝離骨膜,手術(shù)創(chuàng)傷較大,并容易導(dǎo)致皮膚壞死,骨不連,以及術(shù)后感染等嚴(yán)重的臨床并發(fā)展,而且固定物容易斷裂、松脫,而無法糾正,尤其是開放性粉碎骨折患者,使用鋼板髓內(nèi)釘進(jìn)行內(nèi)固定,無法有效保證力線及進(jìn)行良好的固定,會對骨折部位傷口愈合和血液循環(huán)造成不利影響,甚至?xí)?dǎo)致骨折部位組織壞死,關(guān)節(jié)僵直和功能障礙[1]。

單臂外固定架治療技術(shù)更加符合脛腓骨骨折的生理固定原理,特別是軟組織損傷伴皮膚撕脫傷和脛腓骨粉碎骨折的病人,急診外固定術(shù)后,固定效果更加理想,換藥更加方便[2]。距踝關(guān)節(jié)較近的骨折患者,可采取“T”型桿式支架進(jìn)行固定,該方法對于踝關(guān)節(jié)面距骨折斷端不足1.5 cm的患者均能夠獲得較為理想的固定效果。同時,該方法無需在骨折斷端植入金屬異物,對血運影響小,剝離骨膜少,手術(shù)切口小,且支架縱向加壓,更加有利于骨痂的愈合,不易造成術(shù)后骨不連和手術(shù)感染問題,術(shù)后患者可進(jìn)行早期的關(guān)節(jié)活動練習(xí),從而更加有利于關(guān)節(jié)功能的恢復(fù)[3]。對于其他類型內(nèi)固定手術(shù)后,造成骨不連及手術(shù)感染的患者,傳統(tǒng)的處理方法是將內(nèi)固定取出,待患者感染癥狀得到控制后,再實施Ⅱ期手術(shù),然而,這一治療方法會延長病程、增加患者費用負(fù)擔(dān)和痛苦,因而應(yīng)用范圍受到了一定的控制。如采用I期外固定支架手術(shù)進(jìn)行固定處理,植入自體髂骨,清除感染組織,并對髓腔進(jìn)行沖洗,能夠獲得更加理想的臨床治療效果[4]。

對于骨筋膜室綜合征和骨折伴血管損傷的患者,若發(fā)生皮溫降低,運動感覺降低,足麻木,足背搏動消失或減弱,或患肢張力大等癥狀,應(yīng)及時切開筋膜室減張,且保證減張充分。切開減張后,若發(fā)生搏動性出血,則需考慮血管損傷發(fā)生的可能性,并實施手術(shù),以吻合或修補血管,然后實施桿式支架固定,以利于術(shù)后減張切口換藥[5]。

[1]謝學(xué)然.切開復(fù)位外固定架固定治療脛腓骨骨折60例分析[J].洛陽醫(yī)專學(xué)報,2010,18(2):119-120.

[2]趙文明.切開復(fù)位單臂外固定架治療脛腓骨干骨折47例[J].實用骨科學(xué),2010,3(10):330-331.

[3]吳瑋杰.有限內(nèi)固定結(jié)合單臂外固定器治療脛腓骨開放粉碎性骨折[J].溫州醫(yī)學(xué)院學(xué)報,2008,38(5):120-121.

[4]余煥群.小切口切開復(fù)位加單臂外固定支架治療脛腓骨閉合性骨折 [J].福建中醫(yī)藥,2009,26(3):51-52.

[5]何國武.脛腓骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定與單臂外固定架治療骨折療效比較[J].現(xiàn)代中西醫(yī)結(jié)合雜志,2010,19(3):307-308.