“新農保”基礎養老金計發辦法與籌資機制研究

何 暉,殷寶明

(1.湘潭大學 公共管理學院,湖南 湘潭411105;2.武漢大學 社會保障研究中心,湖北武漢430072)

一、問題提出

2009年9月1日頒布實施的《國務院關于開展新型農村社會養老保險試點的指導意見》(國發[2009]32號,以下簡稱“《指導意見》”)明確了新型農村社會養老保險制度(以下簡稱“新農保”)采取與城鎮企業職工基本養老保險制度(以下簡稱“城保”)相同的“統賬結合”的制度模式,養老金待遇由“基礎養老金+個人賬戶養老金”構成。盡管制度模式一致,但新農保與城保二者的基礎養老金籌資渠道和模式存在很大不同。新農保基礎養老金采取公共財政補貼的專項預算模式,實行非繳費型普惠制按照統一額度計發,相應的社會統籌賬戶被設計成一個懸浮的虛賬戶;而城保基礎養老金實行典型的現收現付制資金籌集模式,繳費關聯并按照統一比率計發,社會統籌賬戶由企業繳費積累,是一個實賬戶。城鄉基礎養老金計發辦法的不同不利于養老保險關系的城鄉轉續,將阻礙建立統籌城鄉的養老保障體系目標的實現。劉昌平、殷寶明(2010)在關于城鄉養老保險關系轉續的研究結論中指出基礎養老金轉續難是養老保險關系轉續困境的癥結所在,而計發辦法的差異正是其中的主要影響因素[1]。此外,對于新農保的現行計發辦法而言,盡管簡單易操作且具有絕對的公平性,但一刀切的養老金標準必然難以滿足不同地區由于經濟發展不均衡和生活水平差距而產生的差異化的養老保障需求。肖金萍(2010)通過構建農村老年人最低生活保障水平測度方法,測算了全國31個省市的最低養老金水平,研究結果顯示:各地最低養老金的最高水平是1903.17元,最低水平是550.70元,前者約為后者的3.5倍[2]。新農保基礎養老金現行計發辦法到底存在哪些問題,如何改進以實現參保者穩定的收入替代水平,進而怎樣進行相配套的財政籌資機制改革,改革后所帶來的財政補貼規模將產生怎樣的變化,籌資機制是否更優化,這就是本文將要解決和回答的主要問題。

二、文獻綜述

自2009年新農保試點以來,國內學者從理論和實證兩個層面對保障水平和籌資模式進行了廣泛而深入的研究。對于新農保合意的理論替代率,部分學者根據領取的養老金總額與農民純收入的比值測算處于14%-31%的區間[11-13]。高鑒國(2011)進一步提出應將農民養老保險替代率的理想目標定位于等同甚至稍高于城鎮職工養老保險替代率水平[14]。從新農保的實際替代水平的角度,鄧大松、薛惠元(2010)研究了新農保的總體替代率,指出基礎養老金的目標替代率很低并建議提高個人賬戶繳費基數,實行比例費率制[15]。此外,李偉、趙斌、宋翔(2010)的研究結論則顯示如果以2.5%的利率測算,假設參保農民選擇100元的繳費檔,15年后所領取養老金的實際替代率僅為18.1%[12]。劉蕾(2010)考察了城鄉社會養老保險制度的均等化程度,比較發現由于政府補貼、企業和集體繳費責任等方面的差異,城鄉基本養老保險制度替代率水平相差很大[16]。從已有的研究看,國內學者對于新農保計發辦法基本上形成了兩點共識:一是認為應以農民人均純收入替代率來衡量養老金保障水平;二是指出現行計發辦法的收入替代水平不穩定且城鄉保障水平存在很大差距。與此同時,部分學者對新農保的籌資機制進行了探討。林義(2009)、雒慶舉(2010)和程杰(2011)等學者認為新農保籌資的財政負擔總體上并不大,但中央和地方政府之間的財政壓力存在差異,尤其是貧困地區的地方財政分擔壓力較大[17-18]。米紅、王鵬(2010)通過實證研究提出“有限財政”理念,設計了省、市、縣三級財政分擔“進口”補貼模式[19]。畢紅霞、薛興利(2011)則指出中央和地方在新農保財政補貼上的總體負擔較輕,但各省在新農保的財政補貼上壓力不均,進一步提出建立體現地區經濟差異性和財政責任有限性的財政支持模式[20]。

綜上所述,國內外的研究成果普遍反映出非繳費型普惠制農村最低養老金進行收入替代的重要意義和作用,而國內對新農保收入替代水平的研究主要集中在個人賬戶層面,專門針對新農保基礎養老金計發辦法的研究成果較為少見。此外,國內關于新農保籌資機制的現有研究成果雖然都是基于合理分擔政府財政補貼責任的視角,但是所提出的改革方案要么與現行政策存在較大差別而難以付諸實施,要么沒有進行必要的評估,可行性上有待進一步論證。特別的,還沒有研究成果從新農保基礎養老金計發辦法和籌資機制統籌規劃的角度進行研究,而這正是本文研究的落腳點。本文將在評估現行基礎養老金計發辦法的基礎上,對基礎養老金計發辦法進行再設計,構建新的籌資機制,并進行相應的測算和評估,以期在完善新農保基礎養老金計發辦法和籌資機制上做出有益的探索。

三、基礎養老金現行計發辦法評估

(一)地區間新農保基礎養老金收入替代水平不均衡

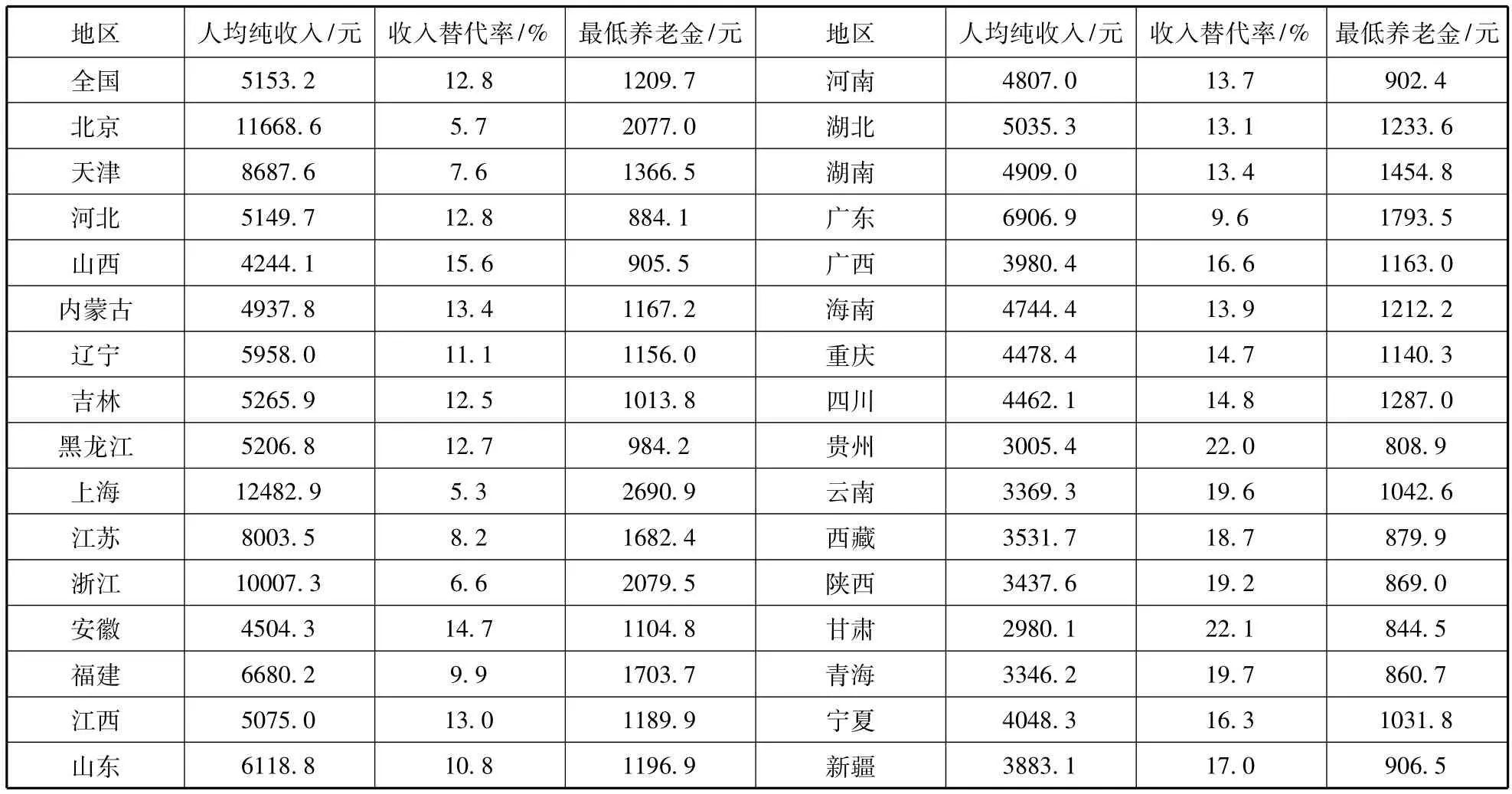

表1 2010年各地基礎養老金收入替代水平和最低養老金標準

《指導意見》確定的新農保基礎養老金的國定統一標準是55元/月/人。按照這一規定表1給出了2010年基礎養老金在全國及31個省市的農民人均年純收入替代率以及各地最低養老金標準。

由表1可知,我國各省市的農民年人均純收入存在很大差距,最高收入約為最低收入的4.2倍;各地最低養老金標準之間也存在很大差異,最高標準約為最低標準的3.2倍;基礎養老金收入替代水平各省區間極不均衡,替代率最高達到22.1%,最低僅為5.3%,前者約為后者的4.2倍。比較基礎養老金收入替代率與農民人均年純收入,顯示收入越高的地方養老金替代率越低,現行計發辦法難以體現各地實際收入差異。通過比較基礎養老金標準與最低養老金標準,不難發現660元/人/年的國定標準一方面難以滿足農村老年人的基本養老保障需要,另一方面無法實現各地差異化的養老保障需求。因此,盡管實行統一額度計發的新農保基礎養老金的現行計發辦法具有表面上的絕對公平性,但其實際上偏離了政策目標,缺乏實質公平性。

(二)個人實際收入替代率存在下降風險

養老金參照工資收入增長情況或物價指數狀況進行適當調整是保證退休者實際生活水平維持相對穩定的必要措施。一般情況下,養老金按照社會平均工資增長率的一定比例上調。《指導意見》規定“國家根據經濟發展和物價變動等情況,適時調整全國新農保基礎養老金的最低標準”,本文假設其與城保基礎養老金的調待辦法相同,通過比較2000~2010年歷年城鎮企業退休人員人均退休金調整幅度和城鎮在崗職工社會平均工資增長幅度,可計算出養老金調整系數約為0.5。以分別滿足城保和新農保最低繳費年限15年的兩個參保者為例,為方便對比,將他們的工資收入分別標準化為城鎮在崗職工社會平均工資和農民人均純收入且假設二者增長率相同,均為6%,同時參照城保基礎養老金每多參保一年替代率增加1%的規定,進一步假設新農保基礎養老金每多參保一年替代水平增加1/15①將城保和新農保基礎養老金的目標替代率和替代水平同時按照15年的最低繳費年限平均到每一年利于進行對比。另外,城保和新農保基礎養老金調整系數,社平工資和人均純收入增長率只要保持一致,其具體數值對二者的比較結論不產生實質影響。。

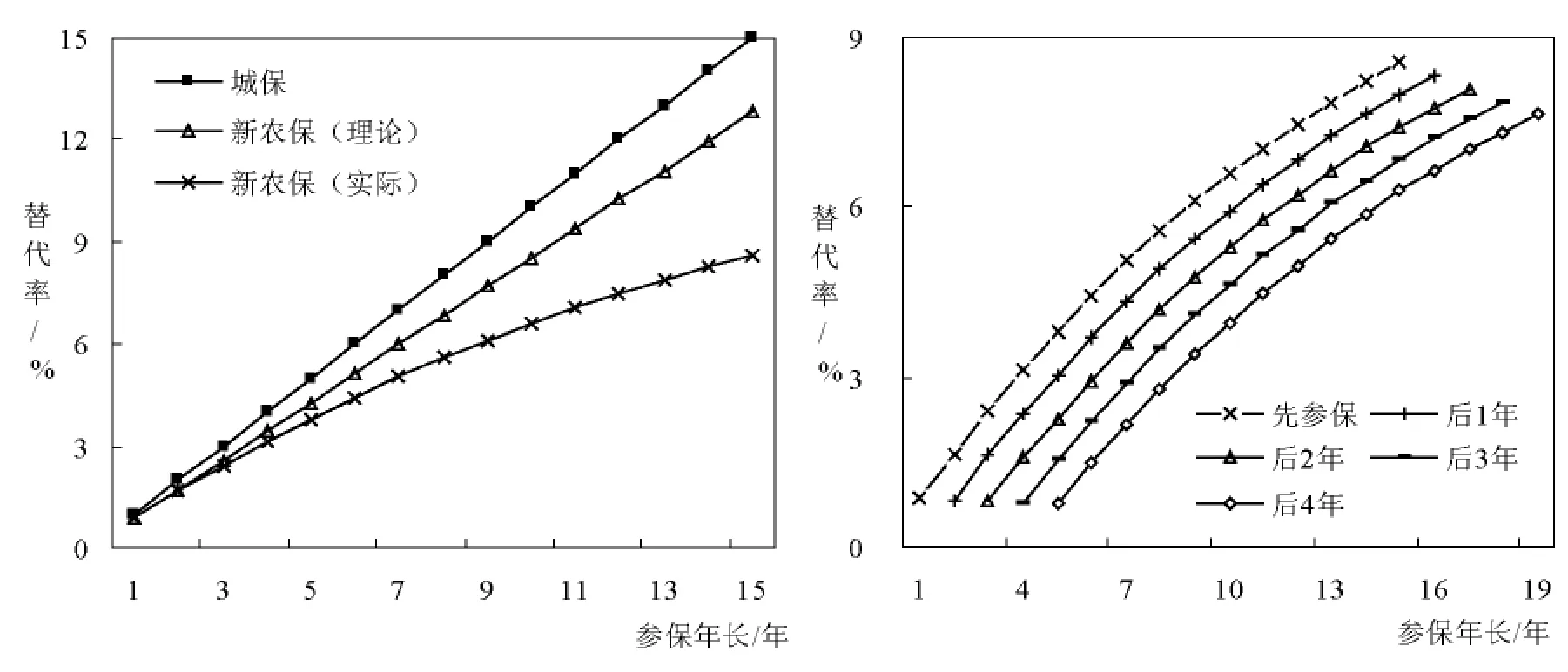

圖1 基礎養老金收入替代率對比(%)

圖1(1)對比了城保與新農保基礎養老金收入替代率以及新農保基礎養老金制度設計的理論替代率與實際替代率;圖1(2)對比了新農保參保先后的基礎養老金實際替代率。由圖1(1),一方面,新農保基礎養老金設計的12.8%的收入替代率(2009年全國農民人均純收入水平下)低于城保基礎養老金設計的15%的目標工資替代率;另一方面,新農保基礎養老金8.6%的實際替代率低于12.8%的理論替代率。由圖1(2),一方面,新農保先參保者基礎養老金實際收入替代率高于后參保者的實際收入替代率,參保者在養老金權益累積滿15年后,先參保的基礎養老金實際替代率為8.6%,后參保1年的下降為8.3%,后參保2年的為8.1%,后參保3年的7.9%,后4年的7.6%,可見參保時間越晚,基礎養老金實際替代率越低;另一方面,如果參保時間長于15年基礎養老金待遇不增加的話①由于目前的制度設計并未強制規定對參保時間長于15年的參保者加發基礎養老金,且提高和加發部分由地方政府支出,因此大量存在財政困難的地方新農保實施辦法基本照搬《指導意見》,沒有加發補貼。,則退休前參保時間長的參保者的基礎養老金收入替代率可能反而低于參保時間短的參保者的收入替代率,甚至會出現先參保且參保時間長的參保者的基礎養老金收入替代率低于后參保且參保時間短的參保者這種極不公平的現象。結合圖1(1)和圖1(2),只要養老金調整系數小于1,新農保基礎養老金增長幅度小于農民人均純收入增長率,其國定標準的實際收入替代率將不斷下降。

四、基礎養老金計發辦法再設計與籌資機制構建

(一)實現收入替代功能的計發辦法設計

根據以上評估結論,本文將新農保基礎養老金計發辦法重新設計為按上年度農民人均純收入的一定比例計發,即采取與城保基礎養老金相同的收入關聯型統一比率方式,突出基礎養老金的收入替代功能。國發[2009]32號文件規定的中央和地方政府的最低補貼標準總額約為690元/人/年(中央負擔660元/人/年,地方承擔30元/人/年),即相當于 2008年農民人均純收入的14.5%②2008年我國農村居民人均純收入4761元。數據來源于國家統計局網站:2008年國民經濟與社會發展統計公報[EB/OL].http://www.stats.gov.cn,2009-02-26。,與城鎮基本養老保險社會統籌賬戶所規定最低目標工資替代率15%基本一致。本文將新農保基礎養老金收入替代率設定為15%,與參保15年的城保基礎養老金工資替代率保持一致。結合上文對現行計發辦法的評估,采取收入關聯型統一比率待遇計發方式有以下幾點好處:其一,體現各地區收入水平與生活標準差異,各地基礎養老金的收入替代率相同,但基礎養老金具體標準因地而異;其二,維持了基礎養老金收入替代率的穩定,防止實際收入替代率下降且避免出現“鞭打快牛”的反向激勵;其三,與城保基礎養老金計發辦法保持一致有利于實現基本養老保險關系的城鄉轉續。

(二)與計發辦法相配套的籌資機制構建

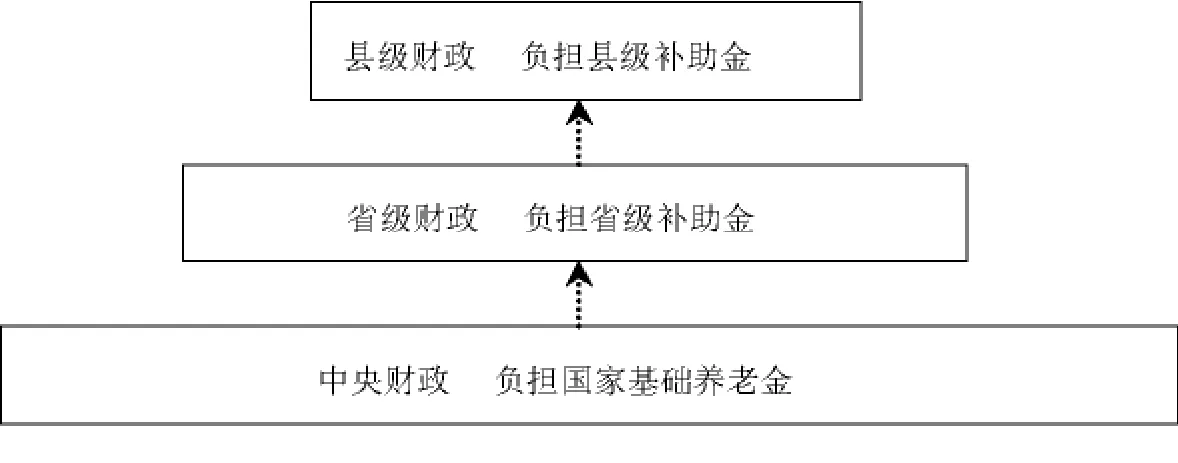

《指導意見》規定,新農保基礎養老金由政府全額負擔,其中中央財政對中西部地區給予全額補助,對東部地區給予50%的補助。在統一額度的待遇計發辦法下,每個參保者將獲得數額完全相同的基礎養老金。但如果按照上文所設計的統一比率的待遇計發辦法進行補貼,由于各地農民人均純收入存在很大差別,則會出現對越富裕的地方補貼越多越貧窮的地方補貼越少的“保富不保窮”的極不公平情況。因此,一方面應繼續發揮中央財政補貼的主導作用,保障全國范圍內公共財政再分配的公平性,另一方面需兼顧地方縣域經濟發展和農村居民純收入的差異,按照各地經濟和社會發展水平的不同對新農保繳費補貼予以區別分擔,提高地區間財政負擔均衡程度。據此,本文構建了與統一比率待遇計發辦法相匹配的財政籌資機制,以各層級上年度農民人均純收入為補貼基數,中央和地方政府從上至下按照15%的收入替代率水平進行差額補貼,建立如圖2所示的“金字塔”狀“中央-省級-縣級”三級財政籌資模式③鑒于“省直管縣”的財政體制改革趨勢,在此沒有考慮地市級的財政補貼。。

文中設計的標量脫靶量測量系統采用基于LFMCW雷達測距原理的脫靶量測量方法,系統帶寬大、距離測量精度高。但是接收機中頻帶寬小,信號采樣率和數據傳輸速率低,信號處理計算量小,電路簡單。該系統具有電路簡單、成本低、體積小、重量輕、峰值功率低、測量精度高等特點。而且采用一體化、模塊化設計,根據不同任務可裝載于不同的靶標平臺。該系統已形成系列化產品,成功應用于靶彈、靶船和無人機等多個靶標平臺。系統脫靶量測量精度≤1 m,測量范圍為0~60 m,達到國內先進水平,為部隊打靶訓練和科研靶試提供精確的脫靶量信息,具有良好的應用前景。

如圖2所示,新農保基礎養老金的補貼依次包括:國家基礎養老金、省級補助金、縣級補助金。國家基礎養老金由中央財政承擔,與《指導意見》中的負擔責任和水平設計相當,省級和縣級補助金的補貼額度與各地經濟發展情況相適宜,地區間存在差異,但同一級公共財政的補貼責任和標準一致。首先,中央政府以上年度全國農民年人均純收入為計發基數,以計發基數的15%為最低養老金標準,由中央財政負擔;其次,省級政府以上年度本省農民人均純收入作為計發基數,按照15%的目標收入替代率確定不低于國家標準的本省基礎養老金標準,省級財政負擔高于國家基礎養老金的差額部分(即省級補助金);最后,縣區級政府以上年度本地農民人均純收入為計發基數,同樣按照15%的目標收入替代率確定不低于所在省的基礎養老金標準,縣級財政負擔超過全省最低養老金標準的差額部分(即縣級補助金)。在這一模式下,新農保基礎養老金仍然實行公共財政籌資的非繳費型普惠制,但籌資主體由中央財政一方擴大為中央和地方各級政府多方,不同地區的基礎養老金待遇存在差異,但同一層級公共財政對個人的補貼標準相同。圖3中,自下而上的虛線箭頭表示“金字塔”中上層政府財政在本層的基礎養老金標準高于下層政府所確定的標準時才進行補貼,如果等于或低于則不進行補貼。

圖2 “金字塔”狀新農保基礎養老金財政籌資結構

五、基礎養老金財政補貼規模測算和評估

(一)財政補貼規模的宏觀考察

新農保財政補貼規模由補貼標準和參保人數決定,待遇計發辦法和籌資主體的變化必然影響到財政補貼規模的大小和責任的分擔。《指導意見》規定中央政府負擔660元/人/年的基礎養老金,地方政府的繳費補貼標準不低于30元/人/年①地方政府包括省、市、縣三級政府,由于各省對地方政府補貼分擔機制的規定差異很大,在此假設全部由省級財政負擔。同時不考慮地方加發的基礎養老金和為鼓勵繳費所增加的繳費補貼等模糊的彈性補貼負擔。。新農保試點范圍已經從2009年10%的縣(市、區、旗)擴大到2011年40%的地區,同時“十二五”規劃綱要提出“實現新型農村社會養老保險制度全覆蓋”,由于一方面難以準確預測未來新農保擴面的確切速度,另一方面在制度全覆蓋的情況下能夠更準確地評估財政的承受能力,因此本文在測算中央和省級財政補貼規模時假設新農保已實現了全覆蓋。兩種財政補貼機制下2009年制度建立時中央和省級政府補貼規模的計算公式為:

《指導意見》下補貼規模中央=330×2009年東部各省60歲及以上農村人口總和+660×2009年中西部省份60歲及以上農村人口總和 (1)

《指導意見》下補貼規模東部各省=330×2009年各省60歲及以上農村人口+30×2009年各省16~59歲農村人口②由于統計年鑒中只有15~59歲農村人口數據且15歲的農村人口難以從中分離,在此以之代替測算所要求的16~60歲農村人口。(2)

《指導意見》下補貼規模中西部各省=30×2009年各省16~59歲農村人口 (3)

新籌資機制下補貼規模中央=2008年全國農民人均純收入×15% ×2009年全國60歲及以上農村人口 (4)

新籌資機制下補貼規模各省=(2008年全省農民人均純收入-2008年全國農民人均純收入)×15% ×2009年全省60歲及以上農村人口 (5)

根據(1)式,測算出《指導意見》下的中央財政的補貼規模約為567億元,占當年中央財政收入的1.58%;根據(4)式,測算出新補貼機制下,中央財政的補貼規模約為744億元,占當年中央財政收入的2.1%。根據(2)、(3)、(5)式,各省補貼的測算結果如圖3和圖4所示。

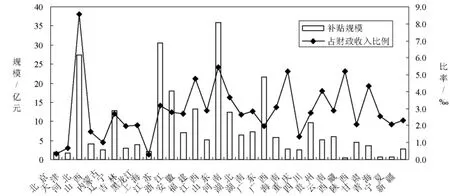

圖3 《指導意見》規定下2009年各省新農保財政補貼規模與占財政收入比例

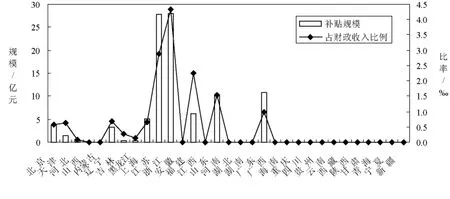

圖4 新籌資機制下2009年各省新農保財政補貼規模與占財政收入比例

如圖3,一方面,從財政補貼規模來看,各省間差異很大。其中,新農保補助金最高為山東省的35.9億元,此外江蘇(30.66億)、河北(27.42億)和廣東(21.56億)等省的財政補貼規模均超過了20億元;新農保補助金最低的西藏自治區為0.47億元,此外青海(0.67億)、寧夏(0.69億)等省區也有一定規模的財政補貼支出。另一方面,從補貼規模占各省財政收入的比例來看,各省情況差異也較大。占比最高為河北的8.56‰,此外包括山東(5.44‰)、西藏(5.21‰)和海南(5.18‰)等省財政負擔比率均超過了5‰;占比最低的為上海市的0.28‰,此外北京(0.31‰)和天津(0.68‰)等直轄市的財政負擔比率也不到0.7‰。

如圖4,在新籌資機制下,全國31個省市中有12個需要省級補貼,另外19個不需要。其中,12個需要省級財政補貼的省份中,10個屬于東部沿海經濟發達省份,僅2個屬于中部省份。在需補貼的東部省份中,除浙江、江蘇、廣東、山東4省補貼額高于10億元外(浙江和江蘇補貼額最高,均為27.9億元),其余省份的補貼均低于10億元,而補貼最低的吉林、黑龍江2個中部省份,分別為0.4億元和0.3億元。相應的補貼占各省的財政收入比例排序為:浙江(4.34‰)、江蘇(2.88‰)、福建(2.24‰)、山東(1.55‰)、廣東(1.00‰)5 個沿海經濟發達省份高于1.0‰,而吉林(0.29‰)和黑龍江(0.15‰)兩個中部省份排在最后兩位。

(二)財政補貼規模的一個微觀考察

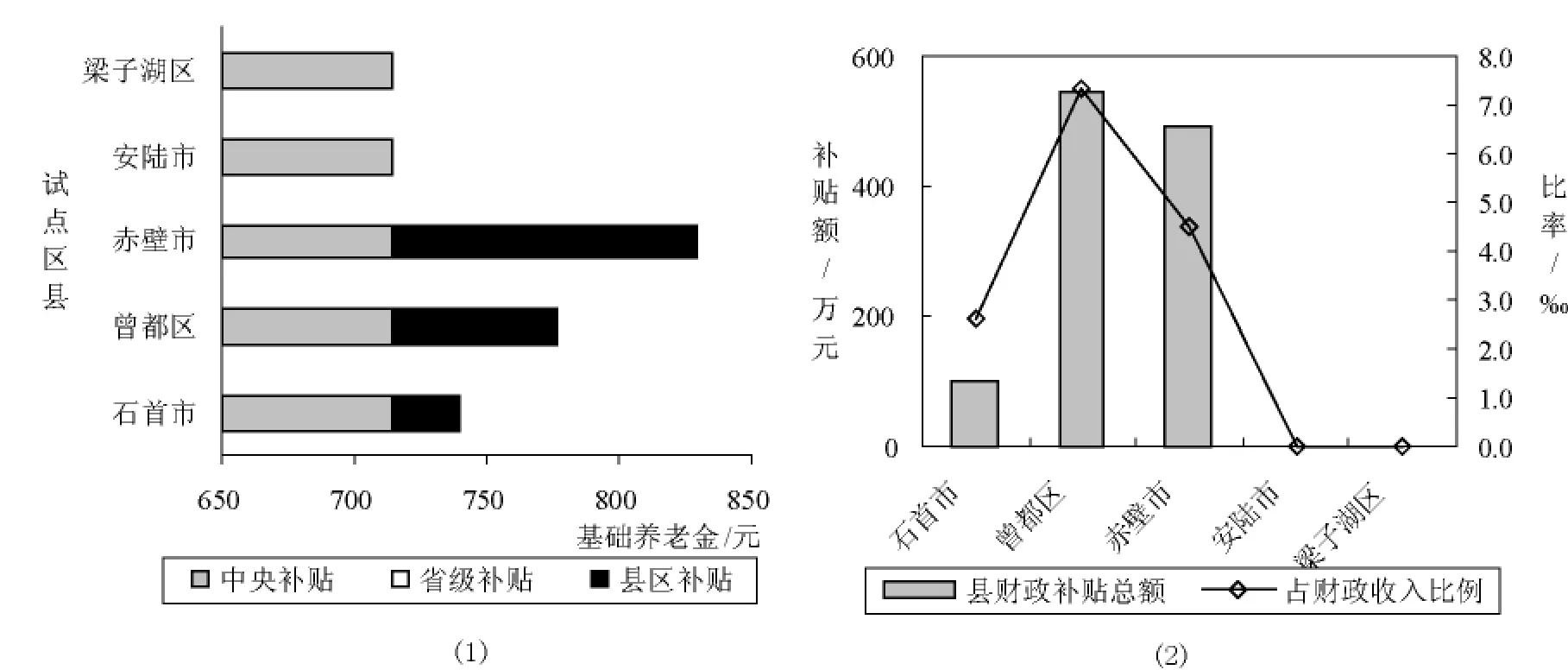

由于統計年鑒中沒有關于試點縣區的數據資料,本文以項目課題組2010年7月~8月對湖北省新農保首批試點縣區中的5個縣區(梁子湖區、安陸市、赤壁市、曾都區、石首市)專題調研中相關政府部門提供的數據為依據,計算新待遇計發辦法和財政籌資機制下基礎養老金的補貼構成、縣區財政補貼規模以及在財政收入中的占比,基礎數據包括各縣區2009年農村60歲及以上老年人口數、2009年財政收入和2008年農民人均純收入。測算結果如圖5所示。

圖5 新籌資機制下湖北省新農保首批5個試點縣區基礎養老金補貼構成及規模

圖5(1)中,中央財政對5區縣老年農民基礎養老金的補貼額度相同,為714.1元;由于2008年湖北省農民人均純收入低于全國,則省級補貼為0;在縣區補貼中,赤壁市、曾都區和石首市分別補貼115.1元、62.2元和25.7元,其他兩縣區補貼為0。從而5縣區的基礎養老金標準分別為739.8元、776.25元、829.2元、714.1元和714.1元,縣區之間相差不大。圖5(2)表示5縣區本級財政補貼規模和占財政收入的比例,最高為曾都區的7.3‰,其中安陸市和梁子湖區不用補貼,補貼規模與其在財政收入中的占比也表現出很強的一致性。

(三)財政補貼對比分析與籌資機制評估

通過以上財政補貼規模宏微觀兩個角度的分析測算,與現行補貼辦法相比,本文構建的財政分層負擔、多方籌資的新農保基礎養老金補貼機制優勢明顯:

其一,中央財政補貼仍發揮主導作用。新補貼機制下,就省級財政補貼而言,31個省市中有19個不需要省級財政補貼,完全由中央財政補貼負擔,且各省相應的基礎養老金待遇可達到當地農村居民純收入的15%或以上。縣級財政補貼層面,以湖北省5個新農保試點縣區為例,中央財政補貼的基礎養老金占財政補貼總額的比例分別達到96.5%、92.0%、86.1%、100%和100%。相比現行辦法,新補貼機制在中央財政補貼規模增幅不大的前提下(僅比原補貼規模增加了0.5個百分點),取得了更好的“瞄準”補貼效果,大大減輕了經濟欠發達地方財政新農保補貼壓力。

其二,地方政府財政補貼規模與相應財政能力保持了較好的一致性。按《指導意見》的現行補貼辦法,省級財政補貼規模與其在財政收入中的占比不相匹配且差異較大,比如貴州、西藏、甘肅、青海等西部經濟發展落后省份,財政補貼規模很小但在財政收入中占比較大,意味著現行補貼機制下,相應的新農保部分地方財政補貼負擔較大。在新補貼機制下,除浙江、江蘇、福建、山東等補貼占財政收入比例超過1‰的省份外,其余各省的新農保財政補貼負擔與地方經濟、財政收入之間存在較強的關聯,可實現較為平穩均衡的補貼效果,并且較好地達到了使新農保基礎養老金的補貼責任在東南沿海經濟發達省份向下轉移的目的,保證了財政補貼規模與地方財力的一致性,在實現保障效果的前提下,分擔了新農保中央財政補貼壓力。

其三,越富裕發達的地方,地方財政補貼責任越大,反之則地方補貼責任越小。在現行補貼辦法下,地方政府補貼規模的大小完全取決于農村人口的多少,這導致了農業人口較多、經濟發展落后的中西部省份補貼責任更重。如圖3,新農保財政補貼在財政收入中占比較大的依次為四川、貴州、湖南、甘肅、西藏、安徽、河南等,而北京、上海、天津、廣東、浙江等地負擔較輕。在新補貼機制下,需要補貼的除了黑龍江、吉林兩省外,其余均為東部經濟發達省份,其中浙江、江蘇、廣東、山東、福建、上海和北京對新農保補貼額度超過3億元,而中西部經濟發展較落后省份則無需補貼。在縣級補貼層面,由圖5(2),5縣區中補貼規模排序為赤壁市(490.4萬)>曾都區(273.9萬)>石首市(24.7萬)>安陸市和梁子湖區(0),其相應的農民人均純收入和財政收入的排序為赤壁市(5528元,109528萬)>曾都區(5175元、74418萬)>石首市(4932元、38058萬)>安陸市(4560元、36060萬)>梁子湖區(4275元、10538萬),補貼表現出責任分擔與能力大小的高度匹配。

其四,越貧窮的地方,養老金實際收入替代率越高,財政轉移支付力度越大,反之,養老金實際收入替代率越低,財政轉移支付力度越小。新補貼機制以農民平均純收入水平為補貼基數,收入越高的地方需要財政補貼的層級越多,反之地方財政補貼的層級越少。相應補貼的效果為,越貧窮的地方基礎養老金實際收入替代率越高,地方財政補貼負擔相應越低,個人的養老保障水平則越高。中央財政以全國農民人均純收入作為補貼基數,盡管對每個人的補貼額度一樣,但低于平均收入水平的省份的養老金實際收入替代率要高于15%,高于平均收入水平的省份的養老金實際收入替代率則低于15%(相應的差額由地方各級財政補貼,最終可達到15%的基礎養老金替代率),以湖北省5區縣的基礎養老金實際替代率為例,按人均純收入由高到低的赤壁市、曾都區、石首市、安陸市和梁子湖區,國家補貼部分的實際收入替代率分別為 12.9%、13.8%、14.5%、15.7%和16.7%,不難證明越貧窮的地方養老金實際收入替代率越高。

六、結論及政策建議

明確財政補貼的新農保試點運行彰顯了政府推行基本公共服務均等化的決心,標志著中國覆蓋城鄉居民的基本養老社會保障體系初步形成。在新農保試點范圍快速擴大的現實背景下,建立科學合理的待遇確定辦法和財政補貼機制具有重要的現實意義。然而,當前新農保基礎養老金實行統一額度的計發辦法,造成了各地基礎養老金收入替代率極不均衡且實際收入替代率在未來存在不斷下降的風險,同時與之相配套的一刀切的財政補貼辦法導致經濟越發達的地區地方補貼財政負擔越輕,經濟越落后的地區地方補貼財政負擔越重。

基于此,本文在不改變新農保基礎養老金非繳費普惠制基本屬性的前提下,設計了“統一比率計發待遇+分層負擔多方籌資”的待遇計發辦法和相匹配的財政補貼機制。在所設計的組合方案下,各地新農保基礎養老金保證了收入替代率的穩定,有利于實現基本養老保險關系的城鄉轉續,具體標準反映了各地差異化的收入水平和養老需求,同時實現了各級政府籌資責任分擔與能力大小的匹配,優化了中央政府、地方政府尤其是中西部貧困地區的新農保財政補貼責任分擔機制。

在政策的具體推行過程中,需要防止兩種可能出現的逆向選擇和道德風險行為:其一,養老金標準低的貧窮落后地區的農民向養老金標準高的富裕發達地區的趨利性流動,其連鎖反應是富裕發達地區將強化戶籍壁壘;其二,地方政府為逃避新農保補差責任人為壓低本地農民純收入水平數據。本文認為,對于第一種情況,可采取將退休者新農保個人賬戶的在本地的參保繳費年限記錄作為基礎養老金受益資格審查條件;對于第二種情況,可通過建立科學準確權威的統計制度并嚴肅統計紀律加以防范。

[1]肖金萍.農村老年人最低生活保障水平的測量及實施[J]. 人口與經濟,2010,(6):66-70.

[2]劉昌平,殷寶明.基本養老保險關系城鄉轉續方案研究及政策選擇[J].中國人口科學,2010,(6):40-48.

[3]Johnson J K M,Williamson J B.Do Universal Non-Contributory Old-Age Pensions Make Sense for Rural Areas in Low-Income Countries[J]?International Social Security Review,59(4):47-65.

[4]Kakwani N,Subbarao K.Ageing and Poverty in Africa and the Role of Social Pension[R].Brasilia,United Nations Development Programme Working Papers No.8,2005.

[5]Devereux S.Social Pensions in Namibia and South Africa[R].Sussex,Institute of Development Studies Discussion Paper No.379,2001.

[6]Gorman M.Age and Security:How Social Pensions Can Deliver effective Aid to Poor Older People and Their Family[R].London,HelpAge International,2004.

[7]Schwarzer H,Querino A C.Non-contributory Pensions in Brazil:The Impact on Poverty Reduction[R].Geneva,Extension of Social Security Paper No.1,2002.

[8]Barrientos A,Lloyd-Sherlock P.Non-contributory Pension Schemes:A New Model for Social Security in the South[C].Geneva,International Research Conference on Social Security,Social Security in a Long Life Society,5-7,May,2003.

[9]Duflo E.Child Health and Household Resources in South Africa:Evidence from the Old Age Pension Program[J].American Economic Review,2000,90(2):393-398.

[10]Duflo E.Grandmothers and Granddaughters:Old-age Pensions and Intrahousehold Allocation in South Africa [J].World Bank Economic Review,2003,17(1)):1-25.

[11]張瑞書,王云峰.新型農村社會養老保險適度給付水平研究[J].中國社會科學院研究生院學報,2011,(3):141-144.

[12]李偉,趙斌,宋翔.新型農村社會養老保險的替代率水平淺析[J].中國經濟導刊,2010,(16):90.

[13]賈寧,袁建華.基于精算模型的“新農保”個人賬戶替代率研究[J].中國人口科學,2010,(3):95-112.

[14]高鑒國.中國新型農村社會養老保險的社會包容特征:解釋框架[J]. 社會科學,2011,(3):64-69.

[15]鄧大松,薛惠元.新型農村社會養老保險替代率精算模型及其實證分析[J].經濟管理,2010,(5):164-171.

[16]劉蕾.城鄉社會養老保險均等化:水平測度與制度障礙[J]. 財貿研究,2010,(6):76-82.

[17]林義.破解新農保制度運行五大難[J].中國社會保障,2009,(9):16.

[18]程杰.新型農村養老保險制度的財政負擔測算——兼論“十二五”期間實現全覆蓋的可行性[J].社會保障研究,2011,(1):57-66.

[19米紅,王鵬.新農保制度模式與財政投入實證研究[J]. 中國社會保障,2010,(6):28-30.

[20]畢紅霞,薛興利.財政支持農村社保的差異性及其有限責任[J]. 改革,2011,(2):41-48