基于MODIS數據的內蒙古地區最近12年植被變化分析

那音太 秦福瑩

(1.內蒙古財經大學 資源與環境經濟學院,內蒙古 呼和浩特 010070;2.內蒙古師范大學 地理科學學院,內蒙古 呼和浩特 010022)

內蒙古地區處于我國北方濕潤區向干旱半干旱區的過渡帶上,其生態環境十分脆弱,是全球變化最為敏感的區域之一。[1]植被覆蓋變化反映了內蒙古地區生態環境的整體狀況。因此,內蒙古植被覆蓋狀況一直被公眾和科學界所關注。

衛星遙感數據以其時間和空間連續性優勢,在全球植被遙感研究領域得到了廣泛的應用。特別是NASA(美國國家航天局)對地觀測系統MODIS傳感器的高時間分辨率,高光譜分辨率和適中的空間分辨率等特點,使其在區域植被遙感研究中具有突出的優勢。內蒙古地域遼闊,表面地勢平坦,適合于利用遙感技術開展區域植被變化研究的理想地區之一。然而,MODIS更高時空分辨率的反射率數據需要用戶自行處理,并且需要大量的數據處理工作和相關技術支持,從而某種程度上限制了其廣泛應用,因此有必要對其進行數據挖掘和應用。過去針對內蒙古地區不同尺度不同時間段的植被遙感研究做了不少工作,[2-7]但是進入21世紀以來內蒙古的植被狀況經歷著急劇的變化,尤其最近十幾年的植被變化更值得關注,有必要對其進行更加準確完整的研究,以開啟未來以每10年為一個階段,對內蒙古植被狀況進行連續監測和評價工作的開端,同時也是進一步開展內蒙古更長時間序列的植被變化及其全球氣候變化響應研究的重要基礎。

一、研究區

內蒙古自治區位于中國北部邊疆,總面積118.3萬km2,平均海拔1000米左右,地貌復雜多樣,年均氣溫在0℃ ~8℃之間,年降水量為100~450毫米,大部分屬中溫帶大陸性氣候。植被類型從東北部向西部依次由森林、草原、荒漠過渡,處于我國北方濕潤區向干旱半干旱區的過渡帶上,是研究區域植被變化對氣候影響的理想地區之一。同時,由于氣候干旱以及人為開墾破壞,其生態環境更加脆弱,因此開展內蒙古地區植被變化研究,為內蒙古近年來開展的退耕還林還草等重大工程的評估和未來草原保護治理相關政策的制定具有重要的意義。

二、研究材料

本文采用中等分辨率成像光譜儀(MODIS)陸地產品第5版數據集,覆蓋內蒙古地區每8天合成的500m地表反射率數據MOD09A1,由MODIS陸地產品工作組提供(http://modis- land.gsfc.nasa.gov)。時間范圍為2000-2011共12年,每年第89天至297天27時相數據,每時相圖像由7幅圖像鑲嵌獲得,總共2268幅遙感圖像。數據格式為 EOSHDF,地圖投影格式為:Sinusoidal(正弦曲線投影)。

植被類型圖是對1:500萬的內蒙古自治區植被類型圖進行數字化和重新編碼后獲得,森林、灌叢、草原、荒漠、人工植被、水域等六種植被類型。[8]為了盡可能消除農業植被和水體對于植被分類的影響,本文選取了森林、灌叢、草原、荒漠4種典型植被類型分別提取其2000-2011年平均NDVI,以分析4種植被類型NDVI年際變化。

三、研究方法

(一)衛星數據預處理

使用NASA免費提供的MRT(MODIS Reprojection Tools)軟件將下載的數據進行格式和地圖投影轉換,把HDF格式轉化為Tiff格式,把Sinusoidal地圖投影轉換為經緯度投影。在此基礎上,在ENVI/IDL環境下編程實現圖像的拼接和裁切等預處理工作。

(二)計算歸一化植被指數

本文采用歸一化植被指數對研究區2000年-2011年生長季每8天合成的反射率數據進行NDVI的提取,每年獲得27幅NDVI圖像,從而建立研究區生長季MODIS/NDVI時間序列數據集,用于分析研究區植被動態變化信息。

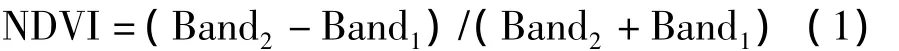

歸一化植被指數(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)是目前最為廣泛應用的表征植被狀況的指數,與植被覆蓋度、生物量、葉面積指數及凈初級生產力密切相關,[9]能夠在大的時空尺度上客觀反映植物的覆蓋信息,是植被生長狀態及植被空間分布密度的良好指示因子,歸一化植被指數定義為近紅外波段與可見光紅波段數值之差與這兩個波段數值之和的比值。其算法如下:

Band2,Band1分別對應MODIS表面反射率產品波段中,近紅外波段(841nm~876nm)和紅光波段(620nm ~670nm)。

(三)去云處理

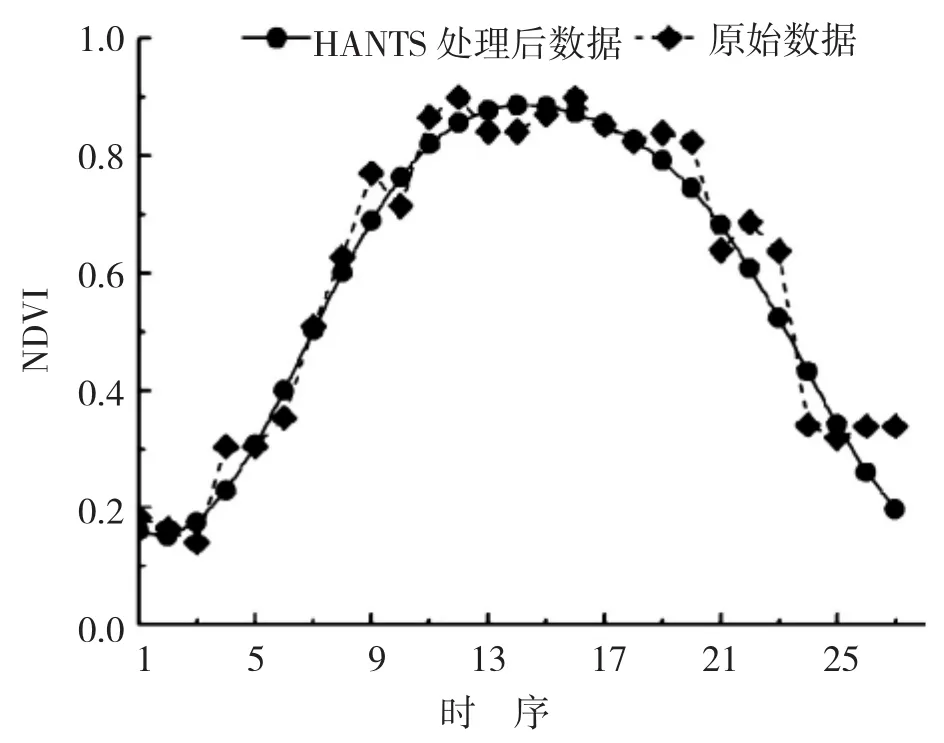

MODIS反射率數據產品,本身采用最大值合成法(MFC),將每8天最大值作為該期產品反射率值,在一定程度上消除了云層、大氣、太陽高度角等噪聲影響。但計算得到的NDVI數據仍然存在較多“缺口”值,為進一步提高數據質量,本文針對每年的27期NDVI數據,利用時間序列諧波分析法(HANTS)對上一步獲得的 MODIS/NDVI時間序列數據進行平滑重構,有效地濾除了NDVI時間序列數據中的噪音信息,得到數據信息更加可靠的NDVI時間序列數據,用于分析研究區植被動態變化信息。圖1為2011 年研究區某個像元(120°1'59.82″E,47°5'33.25″N)NDVI時間序列HANTS處理效果對比圖。其核心算法是傅立葉變換和最小二乘法擬合,即將時間譜數據分解成有限個諧波(正弦波或余弦波),從中選取若干個能反映影像時序特征的諧波進行疊加,達到重構時序數據的目的。

圖1 研究區某一像元HANTS處理前后DVI時間序列曲線對比

(四)NDVI年均值的計算

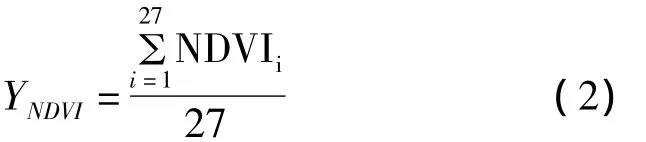

MODIS每8天NDVI表征的是植被在全年中的生長狀況,為了得到能夠代表該年的植被生長情況,本文計算了NDVI年均值 (YNDVI),用其代表當年NDVI的總體情況,以此定量表達該年植被長勢。由于非生長季植被覆蓋差,NDVI數據容易受積雪及土壤反射等因素影響,因此采用生長期NDVI平均值來表征內蒙古植被覆蓋的年際變化情況,即利用植被生長季4-10月(即每年第89天-第297天)的27時相NDVI圖像各象元NDVI進行加和平均作為當年的YNDVI值。然后依據內蒙古植被類型圖幾種主要植被類型來逐象元加和平均作為該類植被類型當年的NDVI值。即:

式中YNDVIλ,是第 λ年生長季 NDVI平均值,即2000年-2011年共12年,i的取值范圍為1-27,即89d到297d。

(五)植被年際變化趨勢分析

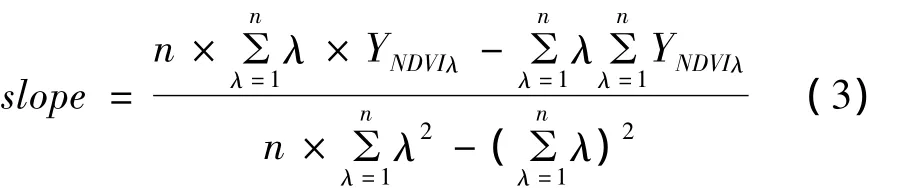

一元回歸趨勢線法可以模擬每個NDVI柵格單元的變化趨勢,是對一組隨時間變化的變量進行回歸分析,預測其變化趨勢的方法。通過每個像元上12年的YNDVIλ,用趨勢線分析法模擬該像元YNDVIλ值在12年間的變化趨勢,即植被覆蓋的年際變化。計算公式為:

式中,λ為1—n的年序號,YNDVIλ是第λ年生長季NDVI平均值。slope即是這條趨勢線的斜率。slope>0,則表明NDVI在該時期植被變化趨勢在改善,反之則是變差。

四、結果與分析

(一)不同植被類型NDVI的年際變化分析

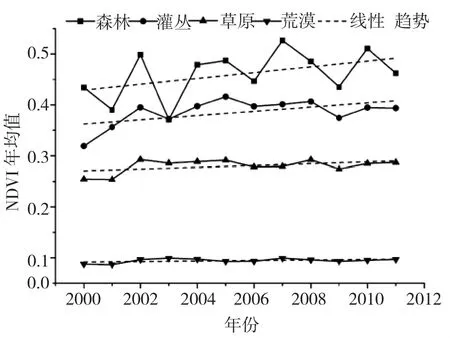

根據第三節(4)NDVI年均值計算方法,獲得內蒙古地區主要植被類型年均NDVI值,從而分析其2000-2011年不同植被類型 NDVI年際變化信息。通過內蒙古地區2000-2011年不同植被類型逐象元加和平均的統計結果得知,最近12年不同植被類型NDVI總平均值為森林0.4605>灌叢0.3851>草原0.2804>荒漠0.0943。從圖2可以看出,2000-2011年內蒙古地區植被NDVI年均值整體呈微弱上升趨勢,植被覆蓋略有增加,但增長趨勢較緩,說明內蒙古絕大部分地區植被緩慢改善趨勢。其中,森林NDVI年均值年際變化呈現出明顯的波動,2003年和2007年分別出現波谷和波峰,灌叢和草原NDVI年均值總體上呈現出增加—降低—增加的趨勢,荒漠NDVI年際變化基本上沒有改變,保持平緩的水平。

圖2 2000-2011年內蒙古地區不同植被類型NDVI年際變化

(二)內蒙古植被年際變化趨勢分析

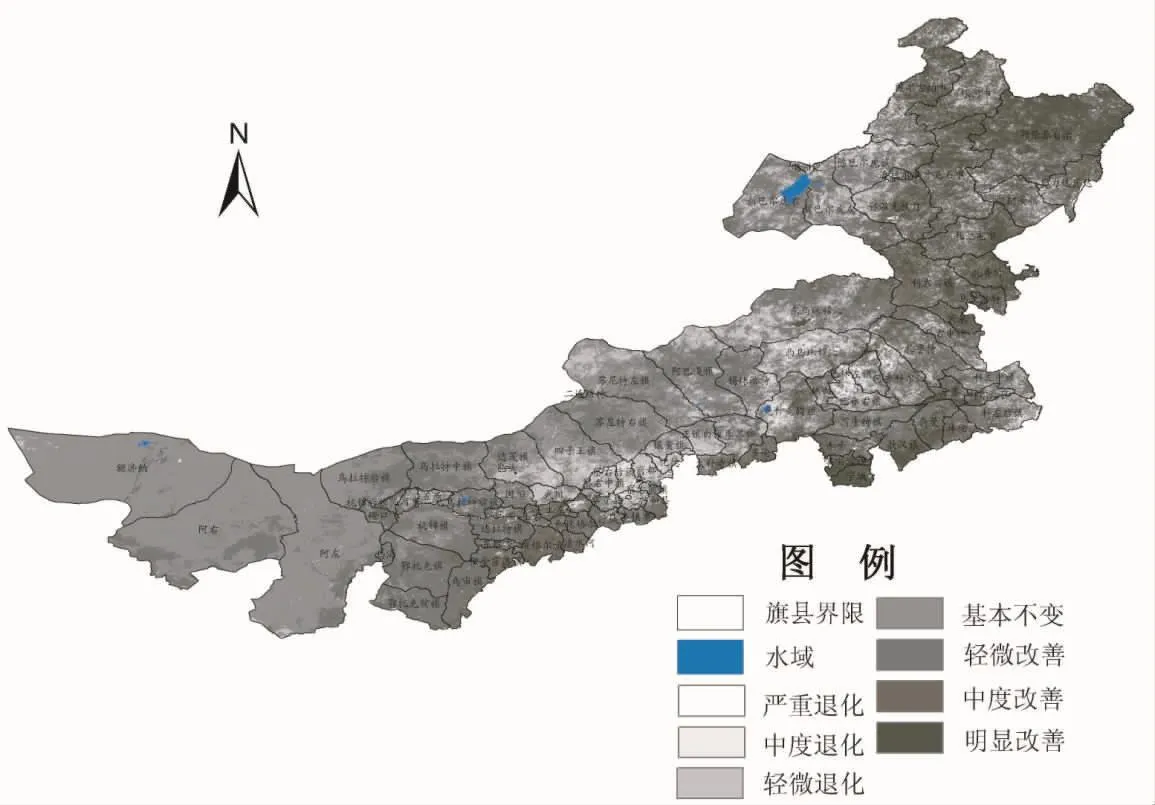

根據上述趨勢分析算法,在ArcGIS9.3軟件空間分析模塊(Spatial Analyst Tools)的支持下,逐象元計算出內蒙古地區2000-2011年植被NDVI變化趨勢圖,如圖3所示。并結合前人關于植被指數退化研究的劃分標準,[10]對整個內蒙古地區近12a的植被NDVI年均值變化趨勢進行分析,結果見表1。

表1 內蒙古最近12a植被NDVI變化趨勢結果統計

從表1可以看出,植被情況基本沒有變化的面積為 418154.82km2,占內蒙古總面積的 35.36%,即研究區三分之一的地區植被基本上沒有發生改變。植被改善和退化的總面積分別為596174.96km2和163929.17km2,占整個內蒙古總面積的 50.41% 和13.86%。從整體上來看,植被情況得到改善的面積比植被狀況退化的面積要大。輕微改善、中度改善、明顯改善的面積分別占總改善面積的56.52%,27.1%和16.38%,即植被改善的面積主要以輕度改善為主。嚴重退化、中度退化、輕微退化的面積分別占總退化面積的 1.64%,13.65%和 84.74%,即植被退化主要以輕度退化為主。

圖3 2000-2011年內蒙古地區植被NDVI變化趨勢圖

從內蒙古地區NDVI年均值年際變化趨勢圖空間格局(如圖3)可以看出,植被NDVI變化趨勢空間差異比較明顯,其中植被明顯增加的區域主要是呼倫貝爾盟中東部和興安盟中北部,系屬內蒙古東北部水熱條件較好的半濕潤大興安嶺及周圍地區,并且海拉爾河、歸流河等多條河流經過,水資源豐富;赤峰和通遼市南部喀喇沁旗、寧成、敖漢、庫倫、奈曼和開魯等以農業為主的地區。中度改善的地區主要分布在鄂爾多斯東部、呼和浩特市和錫林郭勒盟南部旗縣和東北局部地區。輕度改善的地區主要分布于鄂爾多斯草原西部、巴音淖爾市北部、錫林郭勒草原西部和呼倫貝爾盟東部等地區。植被基本沒有發生變化的地區主要分布在內蒙古西部阿拉善盟大部分地區、巴彥淖爾市北部、包頭市東北部、烏蘭察布盟西北部和錫林郭勒草原西北地區。植被退化地區主要集中在烏蘭察布盟中南部大部分和錫林郭勒西南部部分農牧交錯旗縣;赤峰市東北部地勢相對高的牧業旗縣;錫林郭勒草原東北部和呼倫貝爾盟西部以牧業為主的地區也退化明顯,如圖3紅色框所示。

五、結論

第一,2000-2011年內蒙古地區植被NDVI年均值整體呈微弱上升趨勢,植被覆蓋略有增加,但增長趨勢較緩。其中,森林NDVI年均值年際變化呈現出明顯的波動,灌叢和草原NDVI年均值總體上呈現出增加-降低-增加的趨勢,荒漠NDVI年際變化基本上沒有改變,保持平緩的水平。

第二,從內蒙古地區整體上來看,植被情況得到改善的面積比植被狀況退化的面積大,其中植被改善的面積主要以輕度改善為主,退化主要以輕度退化為主,其中有三分之一的地區植被基本上沒有發生改變。

第三,內蒙古地區NDVI年均值年際變化趨勢空間格局地區差異比較明顯,植被狀況明顯退化地區以內蒙古中東部農牧交錯區為主,錫林郭勒盟東北部和呼倫貝爾盟西部以牧業為主的旗縣也退化明顯,因此內蒙古交錯區的生態環境變遷,農業和畜牧業的合理調控將是今后內蒙古自治區及國家經濟社會生態發展更進一步考慮的重點研究內容之一。

本文主要針對內蒙古最近12年不同植被類型NDVI時空變化進行分析,植被變化的監測是一個長期動態過程,需要進一步的對其進行分析。其中對更長時間序列的植被變化以及植被變化與氣候變化、畜牧業、礦產開發、城市化、人口和相關政策等的關系將是下一步研究的重點。

[1]孫艷玲,郭鵬,延曉冬等.內蒙古植被覆蓋變化及其與氣候、人類活動的關系[J].自然資源學報,2010,25(3):407-414.

[2]ZHANG Xueyan,Hu Yunfeng,ZHUANG Dafang,QI Yongqing,MA Xin.NDVI Spatial Pattern and Its Differentiation on the Mongolian Plateau[J].Journal of Geographical Sciences,2009,(19):403 -415.

[3]王軍邦,陶健,李貴才,莊大方.內蒙古中部MODIS植被動態監測分析[J].地球信息科學學報,2010,12(6):835-842.

[4]陳效逑,王恒.1982-2003年內蒙古植被帶和植被覆蓋度的時空變化[J].地理學報,2009,64(1):84 -94.

[5]王娟,李寶林,余萬里.近30年內蒙古自治區植被變化趨勢及影響因素分析[J].干旱區資源與環境,2012,26(2):132 -137.

[6]石忠杰,高吉喜,徐麗宏,馮朝陽,呂世海,尚建勛.內蒙古地區近25年植被對氣溫和降水變化的影響[J].生態環境學報,2011,20(11):1594 -1601.

[7]張宏斌,唐華俊,楊桂霞,李剛,陳寶瑞,辛曉平.2000-2008年內蒙古草原MODIS NDVI時空特征變化[J].農業工程學報,2009,25(9):168 -175.

[8]李博,雍世鵬,崔海亭.內蒙古自治區資源系列地圖[M].北京:科學出版社,1991.

[9]那音太,烏蘭圖雅,秦福瑩.基于3S技術的科爾沁沙地土地荒漠化動態監測[J].干旱區資源與環境,2010,24(10):50 -54.

[10]宋怡,馬明國.基于SPOT VEGETATION數據的中國西北植被覆蓋變化分析[J].中國沙漠,2007,27(1):89-93.