中日產品內分工與貿易的決定因素①——基于零部件貿易分析

產品內貿易是繼產業間貿易和產業內貿易之后的又一新的貿易形式,與產業內貿易不同,產品內貿易在發展中國家扮演著重要的角色。我國自20世紀90年代以來也開始推進這一貿易形式并取得了顯著成效。

在產品內貿易的度量上通行的方法是投入—產出法、加工貿易法和零部件貿易法,由于前兩種方法在數據可得性上存在弊端,因此本文選擇零部件貿易法來度量產品內貿易。中國的零部件進口從1992年的107.4億美元增長到了2009年的2351.2億美元,相應出口則從427億美元增長到了1652.7億美元。零部件進、出口占中國商品貿易總進、出口的比重在2009年分別達到23%和16%。從我國產品內貿易的貿易對象而言,主要集中在東亞地區,日本、韓國和我國臺灣地區為我國產品內貿易的主要來源,三者占整個東亞地區對華零部件出口的72%。在這三個貿易伙伴國中,我國與日本的產品內貿易發展尤為突出,因此本文試圖研究中日產品內貿易的決定因素,以探尋兩國產品內貿易迅猛增長的原因。

1 中日產品內分工與貿易決定因素的模型分析

1.1 模型的設定

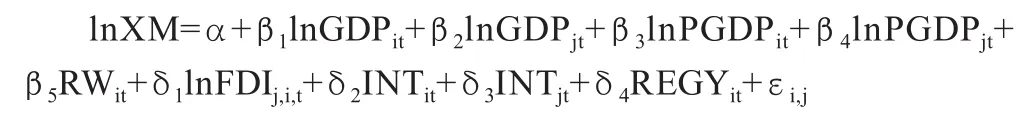

根據比較優勢理論、新貿易理論和新經濟地理理論,結合引力模型的要求以及相關學者的實證分析,構建如下回歸模型:

1.2 變量解釋、數據來源及符號預期

(1)i代表中國,j代表日本,t代表時間。

(2)XM代表中日雙邊產品內貿易額。數據來自聯合國商品貿易統計數據庫,其中零部件進出口絕對值是將SITC7、8類項下五分位數的零部件進出口數據加總為一分位數據。樣本時間為1992~2009年。

(3)GDPi、GDPj和PGDPi、PGDPj分別代表中國和日本的國內生產總值和。人均國內生產總值,來自聯合國World Development Indicators(WDI)基于當年美元市場價格的數據。根據新貿易理論,GDP代表一國經濟規模,人均GDP代表購買力。一個市場的規模越大越有助于兩國開展產品內國際分工;人均GDP越高,國家越富有,基礎設施越發達,越有利于產品內國際分工。

(4)RWit代表中國和日本兩國制造業生產工人工資之比,代表基于技術差異和要素價格的比較優勢,數據來源于國際勞工組織數據庫。按照傳統的比較優勢理論,生產工人工資是垂直型產品內分工的主要決定因素,因此預期該變量符號為正。

(5)FDI代表i,j雙邊直接投資流量(j國到j國的直接投資,即中國吸引的外國直接投資),是外貿戰略的替代變量。鑒于中國加工貿易的重要角色是外商投資企業,預期該變量的符合為正。

(6)INT代表i,j每100人中的因特網用戶,代表通信服務成本(以及交易便捷度),數據來源于聯合國WDI。服務成本和通信費的降低導致“距離的消亡”,對產品內國際分工有極大的促進作用。

(7)REGY代表每1000美元GDP的相對能力供給(即i國每1000美元GDP的能力供給與j國1000美元GDP的能力供給的比值),數據來源于聯合國WDI。豐裕的能力供給(比如電力)會吸引外國到該國進行外包生產,因此,該變量的預期符號為正。

2 實證分析

為了分析相同因素對不同分類的產品以及進口、出口是否存在不同的影響,本文分別將SITC7、8類零部件進出口數據作為因變量,運用SPSS13.0進行回歸分析。

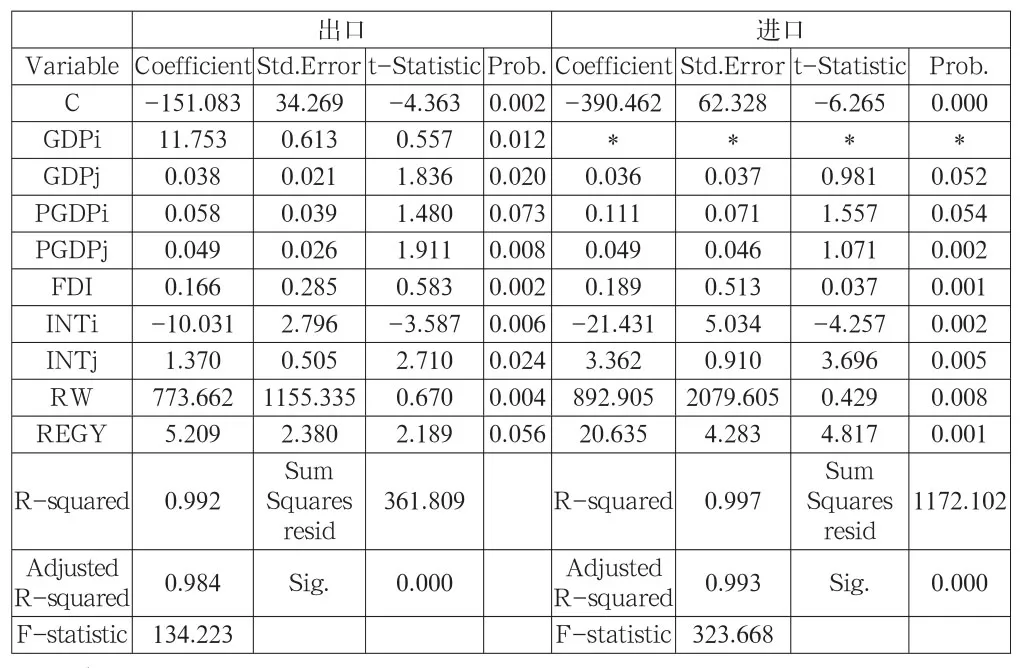

2.1 SITC7類零部件出口

從表1回歸結果可知,FDI、日本的人均GDP和RW對SITC7類零部件出口有顯著促進作用,尤其是RW的正向關聯效應非常巨大,說明中日垂直型產品內分工的主要決定因素在于兩國間的工資差異。FDI的效應為正,這與上述的預期符號相吻合。中國的因特網用戶系數為負,與上述預期的符號相反,可能是由于數據不全導致的,因為WDI統計的數據反映在1998年以前中國的因特網用戶數為0。兩國的GDP效應為正且中國GDP與日本GDP相比正向關聯效應更大,說明中國的經濟規模更大程度上促進了兩國間產品內分工的發展。

2.2 SITC7類零部件進口

回歸結果顯示(見表1),大部分回歸變量的回歸系數和符號與SITC7類零部件出口相似,但是REGY統計變量回歸意義顯著,這說明日本考慮到本國資源供給將企業的生產轉移到了中國。RW的回歸系數明顯變大,這再次說明兩國間制造業工人工資差異是影響兩國間產品內分工的主要因素。與SITC7類零部件出口回歸結果不同,SITC7類零部件進口回歸結果顯示中國的GDP變量為回歸方程排除的變量,這說明與日本的經濟規模相比,中國的經濟規模對產品內分工的發展影響更小。

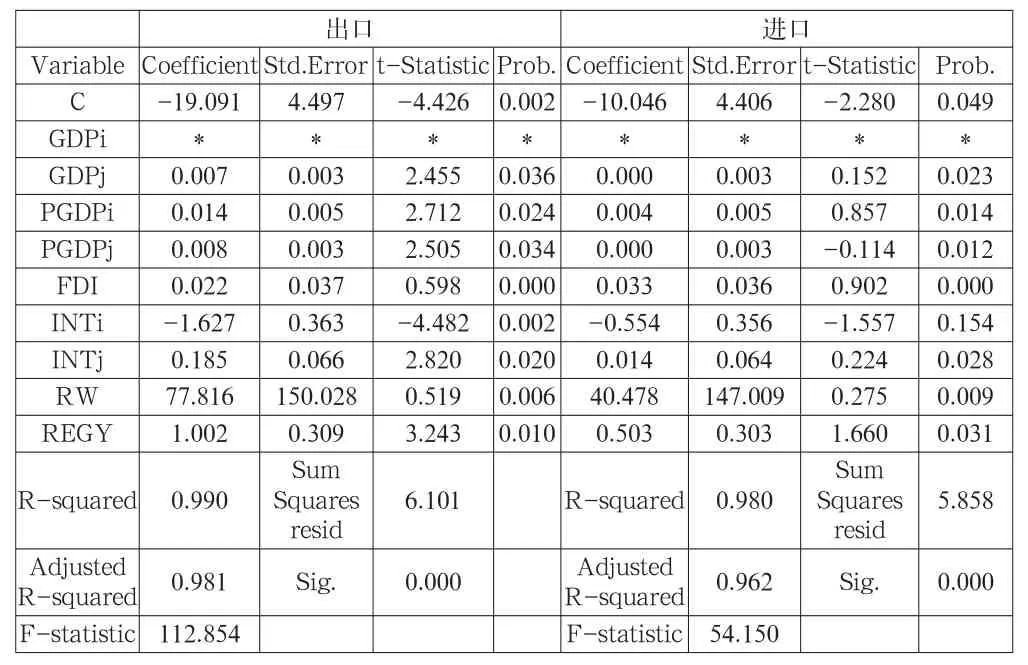

2.3 SITC8類零部件出口

回歸結果表示(見表2),各變量系數符號與SITC7類零部件出口方程的符號基本相符,FDI、RW和REGY對SITC8類零部件出口有顯著促進作用,尤其是RW的正向關聯效應非常巨大,說明中日垂直型產品內分工的主要決定因素在于兩國間的工資差異。

2.4 SITC8類零部件進口

回歸結果表示(見表2),各變量系數符號與SITC7類零部件進口方程的符號基本相符,FDI和RW和中國的人均GDP對SITC8類零部件進口有顯著促進作用,其中RW的正向關聯效應非常巨大,這同樣說明中日垂直型產品內分工的主要決定因素在于兩國間的工資差異。

表1 SITC7類零部件回歸結果

表2 SITC8類零部件回歸結果

3 結語

綜上所述,通過對中日產品內分工與貿易決定因素的實證分析,中日產品內分工與貿易的主要決定因素為日本對中國的直接投資和中國具有比較優勢的勞動力資源,就兩國經濟規模對兩國產品內分工與貿易的影響程度而言,日本的經濟規模對其影響程度更大。

[1] Prema-chandra Athukorala. Production Fragmentation and Trade Integration: East Asia in a Global Context [J].Forthcoming in North American Journal of Economics and Finance,2006,17(3),pp.223-256.

[2] 蒲華林,張捷.產品內國際分工與中國零部件貿易——理論、現狀與問題[J].世界經濟研究,2010(02).

[3] 陳曉紅,胡小娟.跨國公司FDI與我國中間產品貿易實證分析[J].國際經貿探索,2007(07).