進出口貿易和FDI對區域經濟增長影響的實證研究

改革開放30多年來,我國經濟的快速發展引起了世界矚目。從1978~2008年,中國GDP增長了82.5倍,年均增長9.68%,遠遠高于同時期世界經濟平均3%左右的增長速度。十五期間我國經濟平均增速是10.1%,“十一五”期間,中國GDP總量的國際排序實現了“三連跳”。從2005年的第5位提升到2006的第4位、2007年的第3位、2010年的第2位,經濟總量僅次于美國,成為世界第二大經濟體。另據國家統計局2011年3月發布報告稱,中國GDP占世界的比重,從2005年的5.0%上升到2010年的9.5%。從我國現實背景來看,進出口貿易和FDI(外商直接投資)的快速增加是近幾年我國經濟快速增長的重要原因。因此,本文根據我國區域經濟發展狀況及進出口貿易、FDI發展模式的不同,從區域經濟的層面出發,分東部、中部和西部三個地區來分析不同地區進出口貿易和FDI與經濟增長之間的影響作用關系,從而為加快我國區域經濟發展的國際化進程提供理論支撐和實踐指導。

1 變量選取和數據處理

在研究經濟問題時,采用面板數據比單純采用橫截面數據或時間序列數據的優越。由于時間序列數據的自由度缺少和嚴重的多重共線性常常使確定每個解釋變量的個體影響的希望受到挫折,因此在這種情況下必須或是增加樣本信息或是減少模型要求的信息。而面板數據由于能提供更多的自由度和個體屬性方面的信息,所以能縮小模型的信息要求和數據提供的信息之間的距離。

根據中國統計年鑒和中國區域經濟統計年鑒中的資料,本文選擇了我國1998~2008年東部、中部、西部GDP、出口、進口和產業人員數的省際面板數據以及1997~2007年東部、中部、西部FDI、國內投資、研發的省際面板數據(由于西藏的外資吸引數量很少,因此沒有將其計算在內)。

本文的數據來源于各年的《中國統計年鑒》、《中國區域經濟統計年鑒》以及各省的統計年鑒。在做計量分析前,為使計量結果更加精確,對各變量進行相應的數據處理:

GDP:應變量,表示各省國內生產總值,按照公式GDP平減指數=現價GDP/不變價格GDP計算得到;

INV:表示國內資本,數據由全社會固定投資減去FDI得到,本文以1996年的固定資產投資指數為基期進行折算;考慮到國內資本對我國經濟增長存在滯后期的影響,本文最終用滯后一期的國內資本來表示當期的國內資本。

EX:表示各省出口總額,本文以1997年的居民消費價格指數為基期進行折算;

IM:表示各省進口總額,本文以1997年的居民消費價格指數為基期進行折算;

FDI:表示各省外商直接投資流量,數據按照當年的人民幣對美元平均匯率折算,本文以1996年的固定資產投資指數為基期進行折算;考慮到外商直接投資對我國經濟增長存在滯后期的影響,本文最終用滯后一期的FDI來表示當期的FDI。

R&D:表示各省研發經費投入強度。考慮到研發投入對我國經濟增長存在滯后期的影響,本文最終用滯后一期的R&D來表示當期的R&D。

L:表示各省的從業人員數。

其中,東部地區包括北京、天津、河北、遼寧、上海、浙江、江蘇、福建、山東、廣東、海南11個省市;中部地區包括山西、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8個省市;西部地區包括內蒙古、廣西、四川、重慶、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆11個省市。

2 計量分析

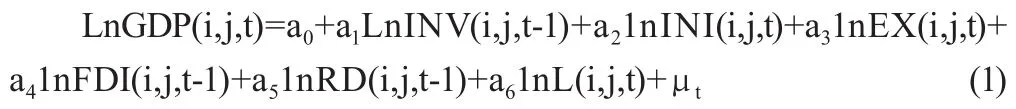

由于是比較分析東、中、西部地區進出口貿易和FDI對經濟增長的影響,在根據柯布道格拉斯函數的基礎上,建立計量模型設定如下:

式(1)中,i(i=1,2,3)表示我國的東部、中部和西部地區;j表示屬于東部、中部、西部地區的各個省份;t(t=1997,1998,…,2008)表示年份,μ表示模型中的隨機誤差項。

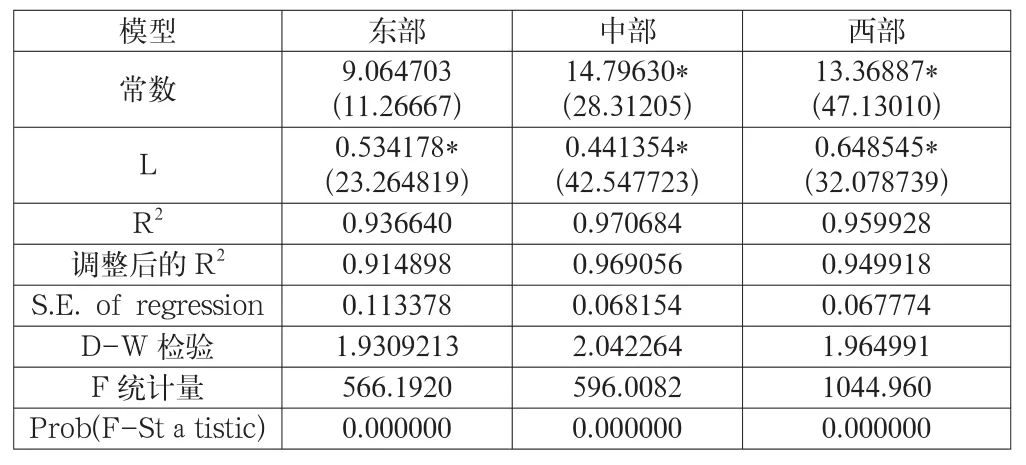

利用東、中、西部地區的面板數據,分別對三個地區進行最小二乘回歸,得到如下結果(表1):

表1 東部、中部、西部地區的模型回歸結果

3 實證結果分析

通過對比表1我們可以得到如下結果:

3.1 東部地區

東部地區的擬合優度為0.9366,F=556.192,且各變量都通過10%的t檢驗,說明東部地區擬合效果很好;D-W值為1.93,說明模型的整體解釋能力很強,模型不存在自相關。東部地區進出口貿易、FDI中,出口、進口和滯后一期的FDI對經濟增長的影響都是正的,且出口的系數大于進口的系數,而進口的系數又大于外商直接投資的系數,說明東部地區利用地理位置及經濟基礎實施較為完善的優勢,率先使經濟發展進入了中級發展階段,進而進入了以出口導向型為主的國際化模式。

3.2 中部地區

中部地區擬合優度為0.9707,F=596.008,且各變量都通過10%的t檢驗,說明中部地區的擬合效果很好,D-W值為2.04,說明模型的整體解釋能力很強,模型也不存在自相關。中部地區進出口貿易、FDI中,出口、進口和滯后一期的FDI對該地區經濟增長的影響都是正的,且三者的彈性系數相差不大。由于中部地區剛好處于東部和西部之間,技術和經濟發展水平相對比東部落后,但又比西部領先,加之目前我國正面臨經濟結構的轉型升級,原來在東部地區的制造業基于環境及成本優勢考慮,紛紛轉移到中部和西部地區,間接促進了中部地區出口能力的提高;而通過進口,引進了國外的先進技術,縮小了和東部地區的技術差距,帶動了相關產業尤其是高新技術行業的發展。

3.3 西部地區

西部地區的擬合優度為0.9599 F=1044.960,且各變量都通過10%的t檢驗,說明西部地區的擬合效果很好,D-W值為1.96,說明模型的整體解釋能力很強,模型也不存在自相關。西部地區進出口貿易、FDI中,出口、進口和FDI對該地區經濟增長的影響都是正的,說明在西部地區,進出口貿易、FDI都對經濟增長起正效應。

根據以上的實證分析,我們可以看出進出口貿易、FDI對東部、中部和西部地區的不同影響。由于三個地區的經濟發展水平處于不同的階段,東部地區的對外貿易模式以出口為主,中部地區則進入到進出口貿易及FDI均衡發展的模式,而西部地區的進出口貿易及FDI還是以進口為主。

4 結論與建議

進出口貿易、FDI促進了我國經濟的增長,而進口雖然對經濟增長的影響較小,但是通過它可以引進國外先進的技術和管理經驗等一些無形的東西,從長期角度考慮是利大于弊。我國正處于從主要依賴要素投入而支撐的粗放型經濟增長方式向主要依靠技術進步推動的集約型經濟增長方式的轉換過程中,所以進口和FDI的這種技術溢出效應顯得尤為重要。本文根據實證結論并結合對外貿易模式的演化規律,提出以下幾點政策建議:

4.1 制定出適合本地區發展的國際化發展戰略

東、中、西部地區應結合本地區經濟發展水平的實際情況,制定出適合本地區發展的國際化發展戰略。

(1)東部經濟發展水平較高,應制定以出口為主的中級國際化發展模式。在當前出口為主的中級國際化發展模式的同時,要努力進入到以對外直接投資為主的國際化最高階段,率先鼓勵一批在國際上也處于競爭的企業走出去,先到非洲和亞洲部分發展中國家進行對外直接投資,這樣做既可以利用當地的勞動力成本優勢,又節約運輸成本和節約資源并積累相關經驗,使我國的部分產業逐步具備和發達國家競爭的能力。

(2)中部地區經濟發展水平中等,應制定均衡發展的國際化模式。要利用經濟基礎相對較好、資源豐富和勞動力成本的優勢,多引進一些高質量的外商直接投資,利用國外先進的技術和設備進行產業升級,發展壯大自身的優勢產業,從對外貿易的均衡發展逐步過渡到以出口為主的國際化模式,并帶動經濟發展水平上升到中級發展階段。

(3)西部地區經濟發展水平較低,應制定以進口為主的初級國際化發展模式。國家“西部大開發建設”實施多年,有力地帶動國內和國際資本對該地區的投資,西部要利用起國家對西部的相關傾斜政策,以及資源豐富和勞動力成本的優勢,逐步擺脫以進口為主的國際化模式,著重發展基礎性產業,充分利用起有利于本地區經濟發展的進出口貿易和FDI,加快相關、產業的轉型升級,逐步由內向國際化階段過渡到外向國際化階段,使經濟發展水平向前發展。

4.2 積極利用一切有利因素加快本地區經濟發展

影響地區經濟增長的因素除了進出口貿易和FDI外,還有技術、勞動力、國內投資、基礎設施的建設等基本要素,要把它們綜合起來考慮,積極利用一切有利因素加快本地區的經濟發展。

東部地區的經濟發展水平相對較高,要抓住國家經濟結構轉型的機遇,擺脫目前以勞動密集型為主的生產方式,重點發展一批技術密集型產業,帶動東部地區部分產業的轉型升級,同時大力引進國外的高新技術,縮小與發達國家的技術差距,同時重點發展一批優勢產業,在適當的時候鼓勵企業大膽對外直接投資,利用當地的資源和勞動力,走可持續發展的道路;中部地區要抓住國家振興中部地區的政策以及東部產業轉移的機遇,大力改善交通設施、電力等基礎設施建設,加強本地區的科研能力;西部地區的經濟相對較為落后,要按經濟發展的規律辦事,切不可心急,先修好內功,重視教育,要利用資源和勞動力成本優勢,只有把進出口貿易和FDI和影響經濟增長的其他因素綜合起來考慮,并以各地區的實際情況為基礎,經濟才能得到又好又快的發展。

[1] 周婧雅.FDI、對外貿易與山東區域經濟增長[J].合作經濟與科技,2011(10).

[2] 鄧淇中.FDI、進出口貿易對中國經濟增長影響的區域差異研究[J].科學決策,2010(01).

[3] 魏君英,陳銀娥.中國對外貿易與經濟增長關系的實證研究[J].華中科技大學學報(社會科學版),2010,24(03).