“余慶經驗”的“民”字訣

文Ⅰ本刊記者 李 坤

“余慶經驗”的“民”字訣

文Ⅰ本刊記者 李 坤

“余慶經驗”不是 “謎”,而在一個“民”字。——余慶縣委書記舒存水

近年來,余慶縣先后摘獲“全國社會治安綜合治理先進集體”、“全國村民自治模范縣”、“全國文明縣城”等50余項國家級榮譽,抒寫了一部創新社會管理、服務群眾的華麗詩篇。

從“四在農家”到“五心教育”,從“服務型黨組織”到“鄉鎮綜治中心”。余慶,憑借敢為人先的勇氣,開拓創新的精神,以一個又一個服務群眾的新舉措,切實維護群眾利益,從源頭上有效預防和減少矛盾糾紛的發生,為加強和創新社會管理、創建服務型社會奠定了堅實的基礎。

“四在農家”鄉間盛開幸福花

初秋時節,金桂飄香。行駛在余慶的鄉間公路上,一幢幢漂亮別致的黔北民居格外搶眼。

2001年,余慶縣創造性地開展了以“富在農家增收入、學在農家長智慧、樂在農家爽精神、美在農家展新貌”為主題的“四在農家”活動,把其作為解決農村民生問題、加強基層社會管理的有效載體,為山村播撒幸福種子。

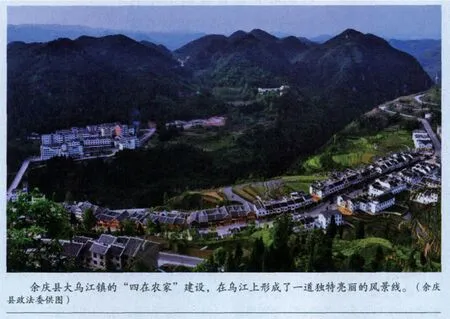

“四在農家”建設中,各鄉鎮紛紛結合自身實際各出新招。大烏江鎮把“四在農家”規劃設計理念融進小城鎮建設,上百戶城鎮居民在規劃區內修建原汁原味的黔北民居,在千里烏江上形成一道獨特亮麗的風景線。敖溪鎮結合黔北民居造型進行老街改造,其建筑呈現出“小青瓦、坡屋面、仿古漆、紅木門、風火墻搭配吊檐、吊瓜、鱗角”的特色。松煙鎮“陽光水岸”新村,被打造成了一個名副其實的“農民別墅區”,時任貴州省委書記栗戰書2011年12月到此視察后稱贊說:“余慶不愧是‘四在農家’的發源地,在建設上很有品位、很有富的底氣。”

可以說,“四在農家”既美了家園,又富了人家。

如今,村民家門口的路變寬變平了,房子變得漂亮了,柴灶改成了沼氣灶,廁所也改成了水沖式,村里建了文化廣播室、體育娛樂場所,不少農民還掌握了農業實用技術……從外到里,從物質到精神,農民得到了真正的實惠。白泥鎮大龍村村民蔣學高豎起大拇指贊道:“從山旮旯搬到公路旁,從破木房住進小洋樓,從溫飽跨入小康,‘四在農家’給我的生活帶來了大變化。”

數據顯示,自“四在農家”創建以來,余慶縣有序轉移了5萬多農民到城鎮從事第二、三產業,全縣城鎮化率達到46.5%,高出全省城鎮化率11.5個百分點。截至目前,全縣“四在農家”創建覆蓋率達94%。所有平安村寨無一例刑事案件,無一起矛盾糾紛因調處不力而激化,社會矛盾逐年減少。

作為西部地區新農村建設的新載體,余慶“四在農家”引起了中央領導的高度重視,并普及遵義、推廣全省、影響全國。《四在農家——余慶》一文還入編全國初中德育教材。

“五心教育”洗滌心靈的凈化器

如果說“四在農家”建出了一派山水田園的黔北新農村景象,那么“五心教育”則在余慶人心中構建起一座社會主義核心價值體系的心靈大廈。

作為“四在農家”創建的一個衍生“產品”,2006年,余慶縣開展了“忠心獻給祖國、孝心獻給父母、誠心獻給他人、愛心獻給社會、信心留給自己”為主題的“五心教育”活動。

縣委、縣政府將“五心教育”納入目標考核,在鄉鎮、學校、機關、企業單位廣泛開展“五心”主題宣講活動;縣委宣傳部、縣文明辦、團縣委等通過定期舉行“五心”教育模范先進事跡巡回演講報告會,使“忠、孝、誠、愛、信”傳統美德深入人心;通過評選“好媳婦、好公婆、好妯娌、星級文明戶、文明村民組”等活動,在全社會樹立愛崗敬業、敬老愛幼、助人為樂、誠實守信、自強不息的先進典型人物。

熱心本職工作的工商干部陳建康、失敗后又重新站起來的個體戶祝常亮、免費搭載學生上學的客車司機田應強、毛克強,孝順公婆的好兒媳王群、李華……一個個道德模范,恰似夜空中璀璨的明星,照耀著這方土地上的30萬人。

2007年,“五心教育”獲貴州省未成年人思想道德建設創新案例一等獎;2008年,“五心教育”促成長案例被中央文明委授予第三屆未成年人思想道德建設工作創新獎三等獎,余慶也因此獲“貴州省未成年人思想道德建設工作先進城市”榮譽稱號。

毋庸置疑,“五心教育”已成為余慶繼“四在農家”之后的又一亮點。

服務型黨組織夯實基層戰斗堡壘

走進敖溪鎮指揮村石土地組黨員便民服務點,掛在墻上的一塊牌子格外醒目:“說好每一句話,接好每一個電話,接待好每一位群眾,解釋好每一項政策,干好每一天的工作。”這句話,正是全縣服務型黨組織竭力為群眾服務的真實寫照。

2008年,余慶縣以強化基層黨組織功能為突破口,在全國率先開展服務型黨組織創建活動,建立了10個鄉鎮便民服務中心,隨后,又在全縣建起了縣、鄉(鎮)、村(居、社區)、組四級聯動的便民服務網絡。并整合遠程教育服務、農技、社會治安綜合治理、信訪等資源,形成了“群眾動嘴、黨員跑腿”的新型服務機制,使村民在家門口就能享受到更多、更便捷的服務。

“以前辦木材采伐手續要到鎮上去,7到10天才辦得下來;如今在家門口的便民服務中心,只要幾分鐘就能辦好,既不用跑冤枉路,又節約了很多時間。”大烏江鎮涼風村村民孫貞華說。

“辦理戶口分戶、身份證、民政救濟、鄰里糾紛、家庭矛盾、木材采伐證……凡是涉及老百姓利益的事項,都能在便民服務中心辦理,而且是一個窗口受理、一次性告知、一條龍服務。”大烏江鎮黨委書記郭宗喜介紹說。

目前,余慶縣69個村(社區)的便民服務站已全部建成,共建有276個便民服務點,400余個生產生活自治組織。“有事就找服務型黨組織”,已經成為余慶廣大群眾的共識。

2010年,余慶服務型黨組織被中組部評為“全國基層黨建創新最佳案例獎”。2011年,敖溪鎮黨委被表彰為“全國先進基層黨組織”,成為全省唯一獲此殊榮的鄉鎮。

鄉鎮綜治中心整合資源化解矛盾

“郡縣治,天下安”,基層矛盾的化解是否及時,對于一個地方的安定和諧來說尤其重要。在余慶,及時疏通基層矛盾“堰塞湖”,成為社會管理創新的又一重要舉措。

在加強和創新社會管理的過程中,余慶縣堅持“人往基層走,物往基層用,錢往基層花,勁往基層使”的“一線工作法”,開展基層民主自治活動,把群眾上訪變為干部下訪,讓干部與群眾面對面,聽民聲、察民苦、解民憂,使矛盾糾紛預防和排查化解關口前移,從源頭上減少了矛盾糾紛的發生。

“現在真是太方便了,我反映的糾紛,不用到處找領導,在我們組的綜治工作點登記后,工作人員就主動到家里來處理。”大烏江鎮銀壩村田壩組村民黃廷貴說。

今年初,幾戶鄰居修路經過黃廷貴家門口,因協調不到位產生了糾紛,甚至雙方動起手來,綜治工作點的工作人員聞知此事后,及時向鎮綜治中心反映,5天后,這件可能激化的矛盾得到了妥善處置。

近年來,余慶突破人民調解由司法行政部門唱“獨角戲”的體制局限,在全省率先建立了集民情收集、矛盾化解、社會管理、治安防范、法制教育、應急處置、平安建設等功能于一體的鄉鎮綜治工作中心,并將機構向村組、企業、社會組織延伸,建立綜治工作站(點),從組織形式、運行職能、職責權限、規章制度、運行機制、工作程序、建設模式等方面進行了規范,整合基層資源和力量,充分發揮了調解工作的基礎平臺作用。

“小中心”發揮了“大作用”。綜治中心建立后,全縣矛盾糾紛呈現逐年下降趨勢,每年調處的矛盾有85%以上都在村、組一級得到有效化解,實現了“小事不出村、大事不出鎮、難事不出縣、矛盾不上交”。

截止2011年底,余慶共創“平安家庭”59583戶,平安村寨802個,農村基層平安建設覆蓋面達97.8%。所有創建點無一起矛盾糾紛因調處不力而激化,民間糾紛逐年減少,農村治安形勢明顯好轉。

2009年8月,省委向全省發出“遠學楓橋,近學余慶”的號召。2010年,中央綜治辦把“余慶經驗”作為夯實基層基礎、推進基層平安建設的典型向全國推廣;2011年11月,在全省加強和創新社會管理經驗交流現場會上,時任省委書記栗戰書對“余慶經驗”給予充分肯定,要求在全省大力推廣“余慶經驗”。今年4月,余慶縣被省綜治委確定為全省社會管理創新示范點。

如果說“余慶經驗”有什么秘密,那么縣委書記舒存水的話一語破的:“只有進一步改善民生,促進民和,確保民安,增加百姓福祉,提高幸福指數,讓改革發展的成果更多的惠及廣大人民群眾,才能得到人民群眾的真正擁護。所以說,‘余慶經驗’不是‘謎’,而在一個‘民’字。”(責任編輯/任玉梅)