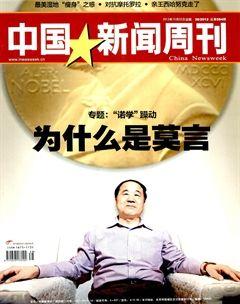

爭議中成名

萬佳歡

莫言的成名史中從不缺乏爭議。對于他作品的語言方式和精神指向都曾被“主流”指摘。但莫言在巧妙地選擇沉默和不斷發言之間漸漸突圍。

莫言獲得諾貝爾獎后,似乎愈發“左右不是人”。有些人爭議他的體制內作家身份,有些人質疑他作品專以揭丑為主題,神圣化“齷齪、丑陋、邪惡”等負面文化,以此打動諾貝爾獎評委。莫言自己倒是很平靜,“支持的批評的,都感謝。”他這樣說道。

實際上,對這些他早就習慣了。在31年的創作生涯里,莫言幾乎每一部作品都會引發絕然相反的尖銳爭論。在體制內身份和自己那些批判現實主題作品的夾縫中,他一路走向國際知名作家的過程幾乎可以說是艱難的。

莫言的開局

1986年,36歲的張藝謀從《人民文學》第三期上看到了一部名為《紅高粱》的中篇小說,興奮不已。

彼時,這部莫言的作品正在引發文壇震動。1986年,莫言把這部小說寄到《人民文學》后,人們發現這部小說的歷史觀很不傳統、很不教科書、很顛覆——抗日隊伍怎么能那樣抗日?莫言當時還在部隊,一些老作家對此非常生氣。

在那個大眾讀物匱乏、文學雜志發行量動輒上百萬的年代里,《紅高粱》引發的爭議迅速在文學界中掀起了一陣“莫言熱”,其熱度不遜于莫言獲得諾貝爾獎的今天。

莫言沒有想到,張藝謀的出現給“莫言熱”又添了一把火。當年7月,還在拍攝電影《老井》的張藝謀特地趕往北京,向莫言提出要買《紅高粱》的電影版權。

當時已經有一些電影界人士向莫言表達了對《紅高粱》的興趣。但莫言一見張藝謀,看到他“光著一只腳,手上提著在公共汽車上被人踩斷鞋帶的鞋子”,就覺得他很像自己村里的生產隊長,頓時產生出一種信賴感。

張藝謀有點顧慮,說自己沒多少錢,莫言說沒事,你拿走吧。張又提出我們電影可能需要修改原作,莫言很爽快:“改吧,我又不是巴金,又不是茅盾、魯迅。”交易很快達成,莫言因此得到了800元的小說版權費。作為“編劇之一”,他還拿到了1200元稿酬。

1988年,電影《紅高粱》一舉拿下1949年后中國電影界第一個有分量的國際大獎——柏林國際電影節金熊獎。張藝謀固然借了小說的光,而與張藝謀的合作無疑也對擴大莫言的影響力起到了推波助瀾的作用。

《春夜雨霏霏》是莫言最早公開發表的短篇小說,那時是1981年。此后,他經過四年的摸索和積累,先以中篇小說《透明的紅蘿卜》成名,后才憑借《紅高粱》達到了自己的第一個創作高峰。

《紅高粱》也是《收獲》雜志副編審葉開讀的第一部莫言小說。如今,葉開與莫言已是多年的朋友。在他看來,莫言迄今為止31年的創作可分為三個階段,每階段又各有一個代表性作品,其中1980年代的代表作無疑便是《紅高粱》。它“顛覆了此之前‘官述歷史記憶,對當時新歷史敘事模式具有篳路藍縷之功。”

這部作品給莫言帶來了第一個重要文學獎項——1987年第四屆全國中篇小說獎。直到2000年之后,《紅高粱家族》仍在不斷獲獎并入選各種刊物甄選的20世紀優秀文學榜單。

1988年,莫言在《十月》雜志發表了長篇小說《天堂蒜薹之歌》,并很快出版單行本。小說取材于一則真實新聞報道:山東蒼山縣蒜薹豐收后,因地方干部的不作為以及地痞流氓低價收購等原因賣不出去,大面積腐爛在田地上,導致了農民示威游行和大規模騷亂。這一年,美國漢學家葛浩文找到莫言,提出希望翻譯他的作品。他最早想翻譯的并不是《紅高粱》,正是這部直面當下農村苦難生活現狀、且到直至今日都飽受冷落的《天堂蒜薹之歌》。

“葛浩文是一名相當有文學鑒賞力的漢學家,”葉開對《中國新聞周刊》說,“小說寫得觸目驚心,本身就直面鮮血淋漓的現實,而且在藝術、結構上已經十分高超。”

不過,出于世界性市場的考慮,美國方面還是決定先推出《紅高粱》。莫言得到了讓當時的人們嫉妒得不得了的版稅,也由此成為中國最早走出國門的作家之一。

看起來,莫言獲得了一個文學創作上的“夢幻”開局。

爭議中的創作高峰

雖然一度為中國帶來文壇熱潮,但莫言的創作并非一帆風順。

1987年,莫言在自己的中篇小說《歡樂》里,用異常殘酷的筆法描寫了鄉村中學復讀生齊文棟參加高考的悲慘故事,其中的“丑陋不堪”的母親形象招致了廣泛的批判。另一個中篇小說《紅蝗》也因其強烈的個性風格和大膽的褻瀆精神,讓評論家們表紛紛示完全無法接受。

寫作實驗上的突破開始升級,創作于1989年下半年的長篇小說《酒國》講述了一個奇幻而大膽的故事:酒國市的官員吃掉了無數嬰兒,前往調查的特級偵察員丁鉤兒也沒能經得起誘惑,最后醉酒淹死在茅廁里。上海文藝出版社副總編曹元勇向《中國新聞周刊》形容,“《酒國》完全征服了自己,其中的語言探索、實驗,完全不輸給世界上那些先鋒的小說家。”彼時,曹元勇與莫言尚未結識,如今曹元勇已編輯出版莫言多本著作,包括獲得茅盾文學獎的《蛙》。

《酒國》中那個帶有極強隱喻的故事沒有刊物敢于發表,當小說費盡周折、終于出版后,國內批評家卻一直保持沉默。

1995年春節,莫言開始在高密創作長篇小說《豐乳肥臀》,采用家族史的方式,波瀾壯闊地從清朝末年一直寫到改革開放,語言極具爆發力。莫言認為這是自己最為沉重、最為重要的作品,它同時也被《收獲》雜志副編審葉開認作莫言在第二個創作階段的一部總結性代表作,也是“新時期文學三十年的頂級作品”。

年底,《豐乳肥臀》由《大家》發表,不久便獲得了首屆“大家文學獎”,獎金空前地達到十萬元。得獎當日,莫言就預感到“麻煩即將來到”,接著他果然遭受了“空前猛烈的襲擊”——這部書的“艷名”早就被批為出于商業包裝之目的,而后又被冠以“反共產黨”和“性變態”的罪名。他還因此受到了很多老作家寫告密信的中傷,上頭讓他寫了一份檢討書,又要求他寫信給出版社,讓他們銷毀、禁止自己的作品。莫言后來在散文《讀魯雜感》中寫道,“如果我膽小,早就被那些好漢們嚇死了”。

《豐乳肥臀》事件后,莫言沉寂了四五年,除了寫過一些電視連續劇,基本在文壇消失。1998年,他把自己重新寫成的第一個中篇小說《三十年前的一次長跑比賽》寄到《收獲》雜志社,并連續在《收獲》上發表了四個中篇。葉開和同事們發現,“他的語言運用更加精妙、更為收放自如”,他由此將莫言消失的幾年稱為沉淀期、積累期及反思期。

2001年,莫言的長篇小說《檀香刑》繼續把他那種極端的“殘酷語言”推到了極致,而2006年的《生死疲勞》則被葉開認為是莫言作品中“浪漫世界和殘酷現實的匯聚”,也是他第三個創作階段的代表作品,不過,“其中的精髓還沒有被文學評論界深刻感受到”,葉開對《中國新聞周刊》說。直到2008年,莫言終于憑計劃生育題材的長篇《蛙》獲得了中國大陸最高文學獎項“茅盾文學獎”。

31年來,莫言僅小說就發表了80多篇短篇、30部中篇和11部長篇,數量蔚為可觀。而在很多高等院校長時間使用的教材、高等教育出版社版《中國現代文學史》中,《透明的紅蘿卜》《紅高粱家族》和《豐乳肥臀》三部莫言小說被編者提及,《豐乳肥臀》只被簡單表述為“作為90年代具有代表性的長篇小說,除了沿襲《紅高粱》的敘述框架外,在思想和藝術上尚沒有一個更新的質的飛躍”。

“目前的高等教育和普通教育對當代文學的隔離都很嚴重,”葉開告訴《中國新聞周刊》,“對莫言的整體的評判,我覺得實際上整個中國文學界是失語的,我們的批評家們實在是不稱職。”

與之相對的是出版社對莫言的爭搶和追捧程度。莫言絕不是一個象牙塔中的、無人問津的作家,他以其獨特的敘事方式吸引了一批讀者,一直比較暢銷。在中國大陸純文學作家中,葉開覺得他作品的銷售量可以排到前五位。

作為中國當代最有世界性知名度的作家之一,莫言一直維持著跟國外譯者、出版機構的良好關系,這在中國當代作家中并不多見。

實際上,莫言成為諾貝爾獎獲獎熱門人選的消息已經傳了七八年,“在世界的文學格局里,他其實很早就占有一個相當的位置。”葉開對《中國新聞周刊》說。

在華語文學尚處于世界文學邊緣地帶的背景下,他還憑《酒國》獲得過2001年法國“Laure Bataillin外國文學獎”,又曾獲“法蘭西文化藝術騎士勛章”、2005年第十三屆意大利諾尼諾國際文學獎、2006年日本第十七屆福岡亞洲文化獎等國外重要獎項。

外國讀者喜歡他作品中創造出來的、類似福克納“約克納帕塔法鎮”、馬爾克斯“馬孔多”的“高密東北鄉”,也對他極強的表達能力印象深刻。2000年《酒國》推出英文版之際,莫言前往美國,在斯坦福、哥倫比亞等多所大學連續發表演講,受到熱烈歡迎。

“任何人都要無奈地做出妥協”

至于能跟出版社保持良好的互動關系,葉開認為與莫言的性格有一定關聯。“莫言本身是一個不太重利益的作家,對版稅等方面的要求都不會斤斤計較,也會設身處地為別人打算。”他對《中國新聞周刊》說。

莫言給曹元勇留下的第一印象是“謙卑”。1998年3月,剛剛參加出版社編輯工作的曹元勇在北京第一次拜訪了莫言。此前,他寫過一些莫言的書評,又在攻讀博士期間為出版后默默無聞的《酒國》抱不平,跟葉開、張閎做了一次針對《酒國》的三人對談,把整理后的三萬多字寄給了莫言,這樣便漸漸跟他有了些聯系和交流。

曹元勇給莫言打了電話自我介紹,愣頭愣腦地去了他家。想不到,莫言給他泡了茶,“絲毫沒有擺架子”。兩人天南海北,聊《豐乳肥臀》在日本出版的問題,聊塞爾維亞作家帕維奇的奇書《哈扎爾辭典》,又聊自己的家鄉。臨走時,莫言說跟曹元勇聊天很受啟發,還遞給他一盒家鄉產的香煙。

葉開對莫言的印象同樣是“好講話”。“作為一個編輯,覺得他為人爽快、大方;作為朋友,跟他開玩笑會很自在,他不會很端、很裝,”葉開說,“他那一批作家里太多端著架子的人了。”

由于“好講話”,出版界、科研機構紛紛約請莫言進行與海外作家的對談活動。“他很厚道,推辭一次兩次,后來完全推不下去了,也就不忍心拒絕,”曹元勇告訴《中國新聞周刊》。

當然,這與莫言在海外的知名度及其他作家對他的認可度有很大關系。2002年春節,一直欣賞和推崇莫言的日本作家大江健三郎親自與NHK電視臺一起前往山東高密,對莫言進行了采訪與對話。2007年,莫言與以色列作家阿摩司·奧茲進行了單獨交流,又與韓國作家黃皙暎進行對談。

莫言的對話對象甚至包括通俗文學作家。2012年8月上海書展期間,莫言在上海與來自日本的懸疑小說家阿刀田高進行對話,主題是文學創作的價值及小說的影視作品改編,除了嚴肅文學愛好者,對話吸引來不少偵探小說迷。

“莫言之前在日本跟阿刀田高就見過,”曹元勇告訴《中國新聞周刊》,“他不會像其他一些人一樣,覺得對方是個暢銷小說家,就刻意不去跟他進行交流對話。”

如此一來,莫言在很多人的印象中成了一個比較活躍的作家。除了跟海外作家頻繁對話,人們還能從《幸福時光》《暖》《太陽有耳》和《白棉花》等影片中了解到他的作品——雖然出于種種原因,這些影片都失去了1980年代“電影為文學開路”的影響力,但仍讓部分觀眾知道并開始了解莫言。

和一些作家不屑于評論界的狀態不同,莫言樂于與批評家交流看法。2003年,他與蘇州大學文學評論家王堯的《莫言王堯對話錄》出版,引起了眾多文學愛好者關注。

莫言曾把自己形容為“作家中最不會講話的一個”。當年他給自己起了筆名“莫言”,就是告誡自己不要說話或盡量地不說話,但結果還是需要不斷地說話。

2001年,他在蘇州大學演講時說,“來蘇州大學玩耍是我愿意的,但來蘇州大學講話是我不愿意的。不講話王堯先生就不會給我報銷機票……所以就只好坐在這里講話。這是一個無奈的、妥協的時代,任何人都要無奈地做出妥協。”