以重點功能區實施性規劃為抓手大力推進國家中心城市建設

武漢市第十二次黨代會提出了“建設國家中心城市,復興大武漢”發展主題,圍繞建設“國家創新中心、國家先進制造業中心和國家商貿物流中心”的三大國家中心功能,將武漢建設成為“立足中部、面向全國、走向世界的國家中心城市”的奮斗目標。這是武漢市委市政府全面分析經濟全球化的國際發展形勢,結合我國實施擴大內需、促進東中西部區域協調發展等戰略,中部地區全面參與國際競爭的要求,以及武漢自身“得中獨厚”的區位交通優勢、自主創新優勢做出的戰略決策。

今年5月,溫家寶總理考察湖北武漢期間,在聽取全省情況匯報后,發表了重要講話。溫總理強調,要大力支持武漢建設國家中心城市,全面提升交通樞紐功能、要素聚集功能以及服務、管理和創新中心功能,要求武漢加快形成全國性鐵路路網中心、高速公路路網重要樞紐、重要的門戶機場和長江中游航運中心,引領和帶動全省“兩型”社會建設走在全國前列。溫總理的指示為武漢建設國家中心城市指明了方向。

作為國土和城鄉規劃的主管部門,應充分發揮城鄉規劃的統籌協調作用,圍繞“國家中心城市”的目標,積極主動策劃。城市的重點功能區是城市結構的核心地區和城市功能的重要組成部分,最能代表城市性質、職能,是最能反映區域中心地位和城市形象的中心的地區。因此,武漢要搶抓“建設國家中心城市”的歷史性機遇,集中優勢資源,突出重點,大力推進重點功能區實施性規劃,以點帶面提升城市功能,展現城市品質,增強城市整體實力。

一、國家中心城市的概念、內涵

1、國家中心城市的概念

國家中心城市即全國城鎮體系中的核心城市,即我國的金融、貿易、管理、文化中心和交通樞紐,也是發展外向型經濟和推動國際文化交流的對外門戶,已成為或正成為亞洲乃至世界的金融、貿易、管理、文化等中心。

這類城市在我國具有的戰略地位,在發展外向型經濟以及推動國際文化交流方面具有重要作用。

目前,《全國城鎮體系規劃》確定國家中心城市——北京、天津、上海、廣州、重慶。

2、國家中心城市的主要功能

從國家中心城市的定義來看,國家中心城市具有國家空間支點、國家經濟中心、改革試驗先鋒和國際交流平臺等四大主題功能。

國家空間支點:具有突出的區域輻射功能,帶動一個區域整體發展,是區域人流、物流對外聯系的門戶、集散連通的樞紐。

國家經濟中心:是全國的生產中心,決定國家產業核心競爭力的戰略性產業基地;是全國的服務中心,承擔了全國片區的貿易、金融、物流等服務職能;是全國的創新中心,承擔了國家自主創新的科學研發職能。

改革試驗先鋒:承擔探索創新的先鋒使命,成為國家某一階段深化改革的重要政策試驗區。

國際交流平臺:培育國際性職能,聯系國內與國際交往。

二、武漢建設國家中心城市的必要性

(一)世界大國的國際競爭格局要求武漢承擔更多的國際職能

“全球化”的背景下,城市成為資源要素流轉和配置的結點,構成了多極化、多層次的世界城市網絡體系,出現了對全球政治經濟文化具有控制力和影響力的“世界城市”,如紐約、東京、倫敦等。我國有北京、上海、廣州等城市正在向國際化邁進,同時還需要有更多的城市代表國家參與國際競爭,提升影響力。

(二)國家空間戰略轉型需要武漢成為國家中心城市

我國國土層面空間戰略很大程度上是通過城市、城鎮群的選擇和轉移來推進與實現的,特別是深圳特區、上海浦東新區、天津濱海新區等特區與“國家新區”的設立、重慶直轄市等城市層面的重大決策,與國家經濟發展低谷、發展路線等政策調整直接相關。

國家空間戰略從沿海轉向內陸全面開發,中部地區崛起需要國家空間支點。“長江中游地區”進入國家“十二五”規劃城市化戰略布局,“中三角”成為關注熱點, 為長江中游地區未來發展提供了潛在的政策機遇。這一地區有望成為中部增長極培育的重要空間依托,從而進一步成為下一個新的國家增長極。

武漢在中西部的龍頭地位和空間影響力無可比擬,是唯一可引領中部崛起的國家空間支點。

(三)內需市場壯大需要武漢作為中心城市引領區域發展

2008年金融危機以來,國家經濟從外向走向內外并重,內需市場壯大是未來發展趨勢。中部地區人口有3.6億,占全國的27%,與西部地區相當。隨著中部城鎮化加速,人口回流態勢顯現,內陸地區將成為產品消費的重要地區。

中部內陸地區在生產能力擴大、消費需求增強、整體區域經濟實力提升的同時,需要一個強大的中心城市作為核心依托。

(四)武漢具有建設國家中心城市的核心優勢

一是武漢“得中獨厚”的地理區位,具有建設流通集散中心的天然優勢

區際市場互動,催生沿海——內陸大區域間的高效的流通需求。高物流成本壓力,促使區域性運輸結構和物流方式的調整,中部成為降低物流成本的關鍵節點。武漢是“鐵、水、公、空”綜合交通樞紐,具有區域交通組織樞紐功能,是武漢區別于其它中部城市的最大競爭優勢。

二是創新驅動轉型發展,促進武漢科技能量轉化為國家競爭優勢

中國進入轉型發展關鍵時期,技術創新、知識創新成為經濟發展的重要驅動力,武漢的綜合科技創新優勢將得到發揮。武漢被授予“國家創新型試點城市”,東湖開發區是繼中關村之后的第二個國家自主創新示范區。以光谷為龍頭的創新示范作用已經顯現。

(五)歷史上武漢曾處于“國家中心城市”的核心地位

歷史上,從清末開埠至上世紀80年代末的近200多年時間里,武漢一直處于國家中心城市地位,具有較強的輻射力、影響力和帶動作用。

近代清末至民國時期,武漢承擔了兩大國家功能中心:商貿流通中心和近代大工業基地。辛亥革命前夕,武漢是中國的第二大商貿中心,漢口的間接對外貿易額長期約占全國口岸總額的四分之一,僅次于上海居全國第二位,成為國際知名的我國內陸最大的外貿口岸。同時,武漢也是中國近代三大工業基地之一。張之洞興辦洋務,創辦近代工廠,打下了武漢近代工業的基礎。

建國初期武漢承擔了“國家工業基地”的國家中心城市功能。“一五”、“二五”時期,武鋼、武重、武鍋等一批武字頭工業建設,強化武漢國家重工業基地地位。至1982年底,武漢的工業總產值、工業凈產值、工業固定資源值及實現利稅額,均僅次于上海、北京、天津之后而位居第四。1990年以來,我國經濟轉向以出口為主導,發展重心沿海化,武漢區位優勢弱化,中心地位逐步下降。

三、武漢建設國家中心城市的目標

武漢港

根據國家中心城市的發展要求、武漢的區域機遇、在國家城市格局中的核心優勢,確定武漢建設國家中心城市的定位目標是:國家綜合交通樞紐、國家商貿流通中心、國家先進制造中心、國家創新示范中心(一樞紐三中心)。

國家綜合交通樞紐:發揮武漢“居中”“通衢”的區位優勢,公鐵水空聯動發展,形成全國東西南北四大經濟區的綜合運輸樞紐;打開空港、河港等對外功能的平臺,形成面向國際市場、輻射中部內陸的對外門戶樞紐。

國家商貿流通中心:大力發展商貿流通產業,將交通區位優勢轉換為經濟資源優勢,成為“聚中部、通全國”的貿易流通中心;發展金融、會展等現代服務業,強化經濟活動的控制管理優勢,在商貿流通中心的基礎上,成為服務中部區域的資本流通、信息流通中心。

國家先進制造中心:利用大工業基礎,構建具有國家競爭力的產業中心。

國家創新示范中心:利用武漢科教資源優勢,依托東湖國家自主創新示范區,成為國家級科研創新中心;深化“兩型”發展,推動資源節約型和環境友好型社會建設,依靠創新驅動發展的典范。

四、建設國家中心城市的規劃重點

1、構建可持續發展的的“1+6”城市空間結構,奠定百年發展框架

切實轉變傳統的“蔓延式”空間拓展方式,推行集約高效、精明增長,正確處理好促進發展與保護生態的關系,以武漢城市總體規劃為指導,構建以主城為核心、六個新城組群軸向發展、六個生態綠楔環繞、主城與新城有效隔離的開放式空間結構,高水平建設三環線綠化帶,奠定武漢未來百年發展的新框架。

主城區重在提升城市功能,優化空間布局,嚴格控制建設強度,引導人口向外疏散,大力發展現代服務業,實現三鎮協調發展。新城區是武漢未來工業化和城鎮化發展的重點地區,將推進產業向園區集中,充分創造就業崗位,吸引主城轉移的工業產業,吸納主城外遷的人口和外圍城市化人口,并為各新城區提供工業經濟發展平臺。按照中等城市標準,未來武漢將集中建設6個示范新城,增強新城集聚度,提升新城吸引力,激發新城活力。

2、以重點功能區實施性規劃為抓手,全面提升城市功能

進一步發揮傳統商貿優勢,開展“兩江四岸”地區、南岸嘴等功能區的規劃編制,加快江岸沿江商務區、武昌濱江商務區、四新國際博覽區等功能區規劃實施,推進漢正街改造,打造具有濱江特色的、標志性的、多元化現代商務區。提升綜合服務功能,加快王家墩商務區和四新、魯巷、楊春湖三個城市副中心建設,完善“多中心”的城市中心體系。建設黃鸝路文化旅游區、三陽路片、長江日報片、龜北片、漢陽造片等5片文化創意產業園,繼續提升首義文化區、楚河漢街文化旅游區功能,建成國家中心城市功能區,使規劃美好藍圖變成現實。

同時,加快武漢臨港長江城、江漢經濟開發區、后湖物流產業區、漢西新城、白沙洲新城等5片傳統工業物流產業的轉型,全面提升主城區功能,增強城市輻射力。

3、全面提升交通樞紐功能,建成國家綜合交通樞紐

進一步提高武漢的開放度和輻射力,強化對外交通,建設國際性交通樞紐和中部地區對外門戶。按照我國“重要門戶機場”的要求,完成天河機場三期擴建,拓展國際客貨運航線,加快貨運航空、廉價航空、國際物流企業的基地建設。

建成石武鐵路客運專線、漢宜快速鐵路通道和到孝感、鄂州、黃石(黃岡)、咸寧等4條城際鐵路,支持啟動建設武漢至西安客運專線、武九客運專線、武潛城際鐵路和貨運外繞線,加快形成全國性鐵路路網中心。

全面推進武漢新港開發,建成陽邏三期、古龍、白滸山等3個五千噸級深水港區,實現武漢新港港口總吞吐能力突破2億噸、集裝箱吞吐能力超過300萬TEU的目標,建成長江中游航運中心。

進一步完善公路交通樞紐布局,推進天河機場、楊春湖樞紐、漢口客運樞紐、武昌客運樞紐和流芳樞紐等綜合型客運樞紐建設,強化主要客運樞紐間快速銜接通道建設,實現旅客“零距離換乘”。

4、彰顯武漢“大江大湖”的城市特色,提高城市宜居水平

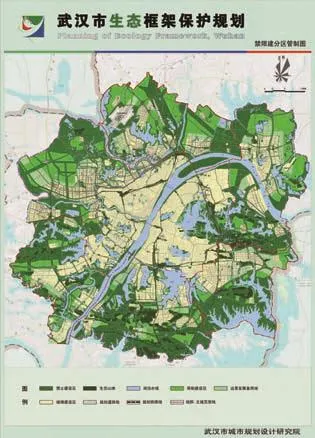

充分利用武漢地區豐富的山水資源,保護長江、漢水和東西山系的“十字”型山水生態軸線,沿三環線、外環線控制形成兩個環型生態保護圈,控制大東湖、湯遜湖、魯湖、后官湖、府河、武湖等六大放射形生態綠楔,構建“兩環六楔”城市基本生態框架。

保護武漢的大江大湖和山水資源,劃定城市基本生態線,推進墨水湖、沙湖、南湖等湖泊的“一湖一景”建設和環城綠化帶、近期880公里的綠道系統、大型公園綠地的規劃建設,打造生態宜居、綠色健康的城市。

5、提升公共設施和交通基礎設施支撐能力,為市民提供良好的生活環境

改善民生需求,提高民生“幸福指數”,在城鄉規劃管理和建設用地供應中,保障貼近市民生活的中小學、文化場館、體育設施、醫療衛生以及社區公共服務等設施的用地和配套建設,提高城市社會養老設施和救助設施的建設標準。

大力建設“暢通城市”。在建設武漢大道、長江大道的基礎上,每年建成一條城市景觀大道。每年建成1條軌道線、開工1條過江交通,五年內建成三環以內的快速路網、二環以內的微循環系統,各新城至少通1條軌道線或快速公交(BRT)線,在主城二環以內“30分鐘暢通”的基礎上,實現新城至主城“30分鐘暢通”的目標。