鄭州市經濟增長研究:基于1990~2010年數據的實證分析

英國威爾士新港大學 張龍

2011年國慶前夕,國務院正式出臺《國務院關于支持河南省加快建設中原經濟區的指導意見》,把建設中原經濟區正式上升為國家戰略。2012年8月8日,發改委把五省30個市2個縣納入中原經濟區規劃范圍。由此,中原經濟區成為繼“長三角”、“珠三角”、“京津冀”、“成渝經濟區”四大經濟區之后的又一大經濟區,是中部崛起的重要基地。這無疑也給中原經濟區的核心建設城市——鄭州帶來了千載難逢的機遇。在這一背景下,研究促進鄭州經濟增長的各種因素,對于鄭州抓住機遇,實現經濟可持續發展有著至關重要的現實意義。

經濟增長是一個復雜的經濟和社會現象。到目前為止,已有大量文獻針對經濟增長的因素進行了研究。Berthelemy和Varoudakis(1996)指出,在經濟不發達國家,由于金融部門極度不發達,可能產生一個貧窮陷阱,使得金融部門消失,經濟停滯;Lucas (1998) 認為人力資本、教育等內生要素在經濟長期增長中發揮著至關重要的作用;Barro (2001) 通過實證分析,證實了人力資本在經濟增長中的作用比較顯著。吳沛等(2007)研究了1985~2004 年間中國經濟增長因素,證明了人力資本在經濟發展中的重要作用;丁浩(2007)通過對江蘇省1989~2005年間的經濟要素進行實證分析,得出江蘇省經濟高速增長的主要動力是物質資本和人力資本雙推動及制度釋放的結論;杭永寶(2007) 測定了1993~2004年間我國各學歷水平對經濟增長的貢獻率;彭文平(2007) 從金融發展的角度研究了經濟增長問題,建立了一個包含金融的內生增長模型;王海建(2000)、彭水軍(2006) 建立了資源約束的內生經濟增長模型。

從目前的研究現狀可以看出,國內學者對經濟增長的研究大都停留在省級層面上,很少對市一級的經濟增長進行研究。此外,國內學者主要研究單一要素對經濟增長的作用,而對多要素的分析則比較匱乏。本文在中原經濟區建設的大環境下,綜合影響經濟增長的多種要素研究了鄭州市經濟增長問題。

1 鄭州近年來的經濟增長狀況與本文的基本假設

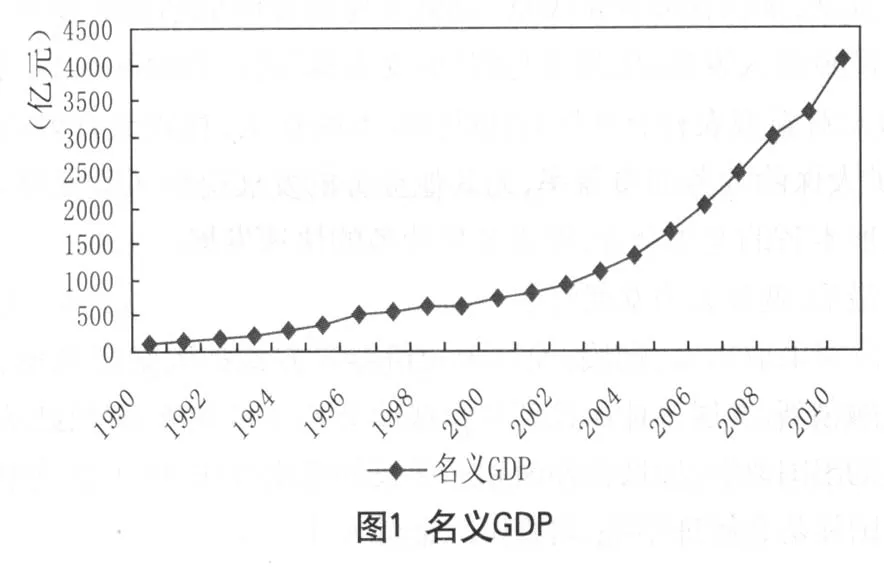

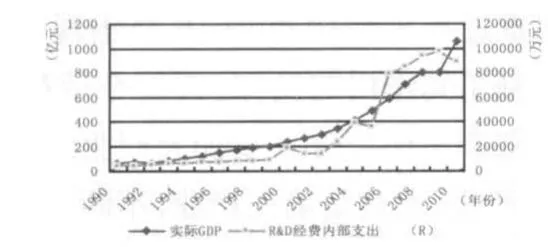

改革開放以來,鄭州市憑借良好的國內國際環境,取得了較好的發展勢頭。尤其是加入世貿組織以后,通過調整結構、深化改革、加強基礎設施和薄弱環節的建設,使得鄭州市的經濟發展更上一層樓。從圖1可以看出,鄭州市的國民生產總值從2001年以后開始實現大幅上升,當年全市名義GDP達到828.2億元,2003年更是突破千億元大關達1102.3億元,2005年全市生產總值為1660億元,比上年增長16%。到2008年鄭州市生產總值首次跨進“3000億元俱樂部”,之后經過兩年持續發力,再次實現大步跨越,到2010年鄭州市進入“4000億元俱樂部”,成功躋身于全國大中城市經濟發展的“第一方陣”,而2011年全市國民生產總值達到4912.7億元,直逼5000億元大關。

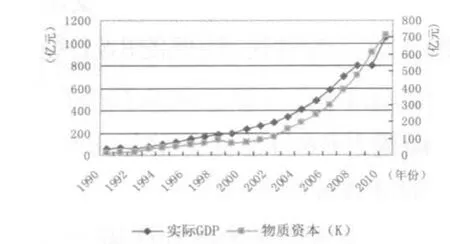

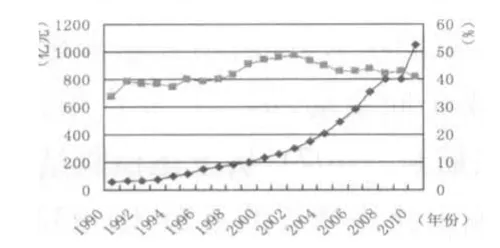

如上所述,鄭州市近年來經濟發展一路高奏凱歌,突飛猛進。這不禁讓我們想起究竟是什么原因促使鄭州市取得如此驕人的成績?在此我們假設物質資本、產業結構、R&D經費內部支出、人力資本等因素對鄭州市經濟發展都有一定的促進作用,首先我們以1990~2010年的時間序列數據分別作出GDP與以上各因素的變動趨勢圖,以進行初步的觀察分析。如圖2所示,1990~2010年,鄭州市GDP與物質資本均逐步提高,呈現正相關態勢。在加入世貿組織之前,兩者均經歷了先升后降的階段,在2001年以后,又均進入了高速發展階段,這說明除了加入世貿組織產生的推力之外,加大物質資本的投入可能也帶動了GDP的快速增長。在圖3中,鄭州市產業結構(這里用第三產業占GDP的比重表示)從1990~2001年后呈現略微上升趨勢,而在2001年以后則有緩慢下降的趨勢,但仍維持了較高的比例(40%以上),可以說第三產業比重近年來變化不大,因而我們需要進一步分析確定二者之間的關系。在圖4中,我們看到鄭州市R&D經費內部支出呈現螺旋上升趨勢,在當今社會R&D經費支出已成為許多國家經濟發展的一個新的支撐點,從而可以說R&D經費內部支出與GDP之間存在著某種正向相關關系。最后,在圖5中,人力資本(這里以普通本專科學校在校生人數衡量)呈現出總體上升的態勢,這跟我國歷來提倡的“科技興國、人才興國”的戰略是相一致的,顯然受教育程度的高低對經濟的發展有很大影響。

圖2 鄭州市GDP與物質資本的變動趨勢和相互關系

圖3 鄭州市GDP與產業結構的變動趨勢和相互關系

圖4 鄭州市GDP與R&D經費內部支出的變動趨勢和相互關系

圖5 鄭州市GDP與人力資本的變動趨勢和相互關系

2 模型建立與指標選擇

2.1 指標選擇與數據處理

本文選取鄭州市1990年~2010年間影響經濟增長的各種因素和機制,經濟投入主要有:物質資本、人力資本、技術進步,本文在此又引入了產業結構這一要素,各種要素中涵蓋了投資和產出兩個方面。另外,我們在做統計分析時,各個指標之間可能會產生多重共線性問題,因此還要對相關指標予以剔除。

指標的選擇和數據的處理方法如下:在幾乎所有研究經濟增長的文獻里,一般都是以國民生產總值(GDP)作為指標來衡量經濟總量,因此本文也不例外選擇鄭州市的GDP作為經濟增長的總量指標Y;我們用全社會固定資產投資來衡量物質資本K;產業結構指一個國家或地區各產業之間的比例關系及其相互聯系,其變動能夠引起資源在社會各部門之間的有效配置,從而促進經濟發展,本文選取T:第三產業產值占GDP的比重來反映產業結構的變化,即T=第三產業產值/GDP;用R:規模以上企業R&D經費內部支出來衡量技術進步;用H:鄭州市普通本專科學校在校生數衡量人力資本。這里需要說明的是:(1)文中有關原始數據均來自《鄭州市統計年鑒》;(2)出于數據的不可獲得性,我們在獲取R&D經費內部支出數據時,以R&D/GDP=0.65%的比例估計1990-1994年的值(李紅艷,2011);(3)考慮到通貨膨脹對相關分析的影響,名義GDP、物質資本和R&D經費內部支出均參照以1978年為基期的商品零售價格指數轉化為實際值。

2.2 模型的選擇

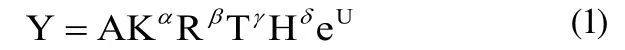

首先我們假定鄭州市經濟增長具有Cobb- Douglas生產函數的特性,建立經濟增長與各因素之間的函數關系,這也是索洛的增長方程的一般步驟。我們建立產出Y與物質資本K、技術因素R、產業結構T和人力資本H的模型:

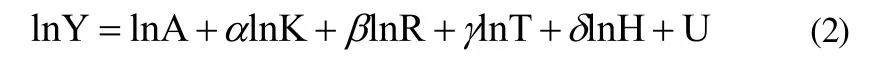

其中,α、β、γ、δ分別表示物質資本、產業結構、技術進步和人力資本的彈性系數;為了克服共線性問題,令α+β+γ+δ=1;U為隨機擾動項。另外,為了使表1中數據之間的線性性更強,數據波動具有某種齊次性質,同時降低異方差性的影響,我們將(1)式取自然對數,可以建立如下經濟增長的理論模型:

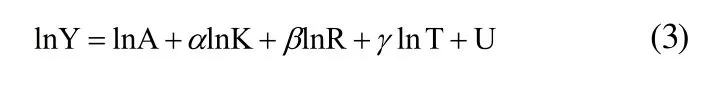

然后本文利用計量經濟分析法中的逐步回歸法,將變量H予以剔除。最終的經濟增長模型為:

3 計量結果與分析

3.1 單位根檢驗

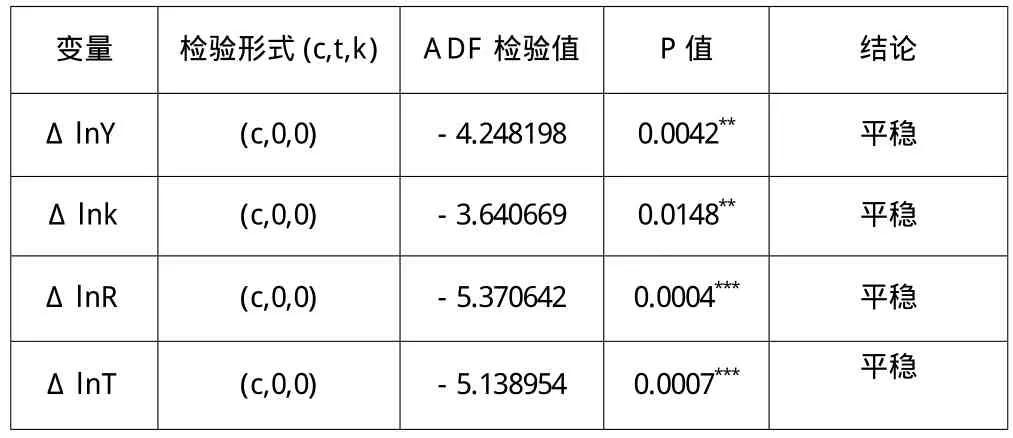

在對前述的模型進行回歸之前,我們需要對lnY、lnk、lnR、lnT四個時間序列數據進行單位根檢驗,以確定他們之間是否具有隨機趨勢,否則就必須考慮由隨機趨勢引起的“偽回歸”問題。鑒于單位根檢驗的多種方法,本文運用ADF方法檢驗各變量的單整性,其最佳滯后階數根據施瓦茨信息準則(SIC)確定,若SIC值越小,則滯后階數越佳。檢驗結果如下表1所示。

表1 經濟增長各變量之間的ADF檢驗

從表1可以看出,lnY、lnk、lnR、lnT這四個變量都不是平穩的,但差分后都是平穩的,ΔlnY、ΔlnR、ΔlnT都在1%的顯著性水平上顯著(即拒絕原假設),Δlnk在5%的顯著性水平上顯著,所以它們均是一階單整的,這也說明各變量之間可能存在協整關系。

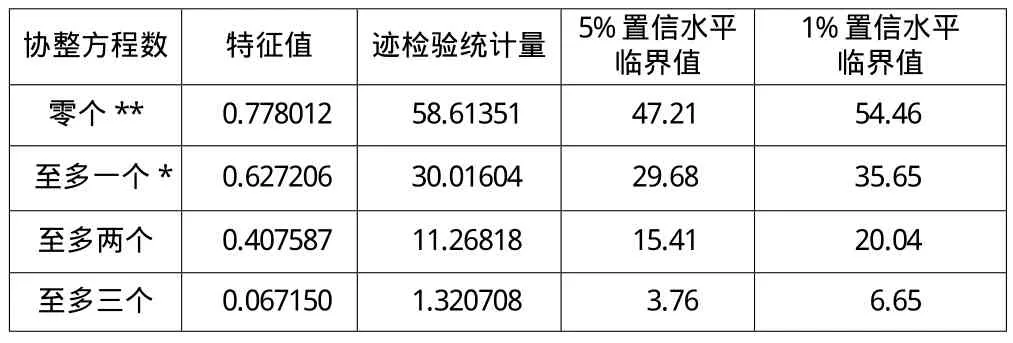

3.2 協整檢驗

協整檢驗的常用方法有E-G兩步法和約翰森檢驗法,其中約翰森協整檢驗是一種基于向量自回歸模型的檢驗方法,可以用于檢驗多個變量之間是否存在協整關系。鑒于模型中有多個變量,本文采用Johansen 檢驗方法進行協整檢驗以確定這些變量之間是否存在長期的穩定關系,即協整關系(見表2)。從表2可以看出,擬檢驗的變量之間在5%顯著水平上存在1個協整關系,這表明鄭州市的經濟增長與各變量之間存在著長期穩定關系。

表2 Johansen 協整檢驗結果

然后,我們采用普通最小二乘法(O L S)對方程lnY=lnA+αlnK+βlnR+γlnT+ U進行估計,相應的協整方程為:

表2中的t統計量顯著, =0.989047,表明模型所選變量解釋了Y變差的98.9%,因而協整方程的擬合優度較高,F值為511.7060,通過F檢驗,D.W=1.38,表明不存在序列相關性的問題,因此說明這四個變量之間具有長期穩定的均衡關系。這個回歸方程從統計上來講是合適的,可以反映鄭州市經濟增長的實際情況。從協整方程可以看出,1990年~2010年鄭州市物質投入、第三產業比重和R&D經費內部支出都與鄭州市經濟增長存在著正相關關系,與前面的理論預期相符。

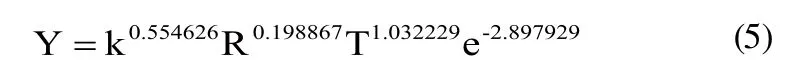

然后把協整方程(4)變形即可得到鄭州市經濟增長模型:

4 主要結論和政策建議

本文通過利用鄭州市1990~2010年的年度數據,對鄭州市經濟增長與經濟要素之間的關系進行了實證分析。研究表明:鄭州市物質投入、第三產業比重和R&D經費內部支出與鄭州市經濟增長之間存在著長期穩定的均衡關系,但各要素對經濟增長的促進作用(彈性)是不相同的,主要表現在以下幾個方面。

4.1 物質資本對鄭州市經濟增長的推動作用

根據以上估計方程和各要素對經濟增長的貢獻率,我們可以看出物質資本對鄭州市經濟增長有較大的推動作用。物質資本的彈性系數為0.55462,說明物質資本每增加一個百分點,鄭州市GDP便隨之增加0.55462百分點。然而從另一個角度上說,鄭州市經濟增長對物質資本的投入仍有很大的依賴性,經濟增長依然具有粗放式擴大再生產的特征。因此,鄭州市今后的經濟發展中,在加大物質資本投入的同時要注意提高資本的利用效率,加快向集約型經濟增長方式的轉變,實現經濟的可持續發展。

4.2 R&D經費內部支出對鄭州市經濟增長的推動作用

R&D經費內部支出的彈性系數為0.198867,表明R&D經費內部支出每增加一個百分點,GDP便隨之增加0.198867百分點。顯然,鄭州市的科技進步系數比較小。在R&D經費支出已成為推動經濟發展的又一個新的支撐點的時代,較低的R&D經費支出必然要嚴重限制鄭州市經濟的發展。在中原經濟區發展背景下,鄭州市更要加大科技投入,全面提升R&D經費支出在GDP中的比重,從而使之反哺鄭州市經濟的健康發展。

4.3 產業結構對鄭州市經濟增長的推動作用

產業結構的優化,可以提高資源配置效率,促進經濟發展,隨著第三產業比重的增大,經濟增長越來越快,經濟規模與第三產業產值比重成正向變動,第三產業產值比重越高,經擠規模就越大(丁浩、張航燕,2007)。從上述檢驗結果中可以看出,第三產業比重對鄭州市經濟增長的系數為1.032229,這意味著第三產業比重每增加一個百分點,鄭州市GDP便隨之增加1.032229百分點。這再次表明產業結構對經濟增長有巨大的推動作用,然而第三產業比重近年來變化很小,甚至出現下降的趨勢,這在很大程度上限制了其作用的發揮。因而今后在中原經濟區發展這一股東風下,鄭州市還應進一步加大產業結構調整的步伐,致力于發展二、三產業,尤其是第三產業,不斷優化產業結構,使得各種經濟資源得到高效配置,從而加速鄭州經濟健康有序的發展。

[1]孟慶亮,高藝銘.北京市經濟增長影響因素的實證分析[J].中國物價,2010(4).

[2]丁浩,張航燕.江蘇省經濟增長因素:計量模型及實證分析[J].經濟縱橫,2007(21).

[3]吳沛,李克俊.中國經濟增長影響因素的實證分析[J].統計觀察,2007(5).

[4]彭文平.金融發展階段:一個包含部門的內生增長模型[J].華南師范大學學報(社會科學版),2007(3).

[5]杭永寶.中國教育對經濟增長貢獻率分類測算及其相關分析[J].教育研究,2007(2).

[6]彭水軍.資源約束條件下長期經濟增長的動力機制——基于內生增長理論模型的研究[J].財經研究,2006(6).