人類(lèi)是如何干預(yù)自然的

人類(lèi)是如何干預(yù)自然的

人類(lèi)為對(duì)抗氣候變化開(kāi)展的“地球工程”,對(duì)于地球及人類(lèi)的未來(lái)是否安全?科學(xué)家和決策者就此展開(kāi)了討論。但無(wú)可否認(rèn)的事實(shí)是,不管我們是否打算這么做,事實(shí)上,在有意無(wú)意中,人類(lèi)早就開(kāi)始了大規(guī)模的“地球工程”——從將地球上可用淡水的1/3用以灌溉農(nóng)田,到將地球2/5的陸地用以放牧,人類(lèi)一直都在改造大自然。人類(lèi)干預(yù)地球物理過(guò)程的后果,我們尚無(wú)法確定,但有科學(xué)家認(rèn)為,誕生了人類(lèi)文明的更新世已不復(fù)存在,人類(lèi)活動(dòng)很可能引發(fā)了一個(gè)新的地質(zhì)年代——人類(lèi)世。我們現(xiàn)在生活在人類(lèi)世地質(zhì)時(shí)代,一個(gè)由人類(lèi)決策、由人類(lèi)決定地球命運(yùn)的時(shí)代。

以下是人類(lèi)干預(yù)自然、改造地球的幾個(gè)實(shí)例。

5 億家庭的炊煙“抹黑”地球

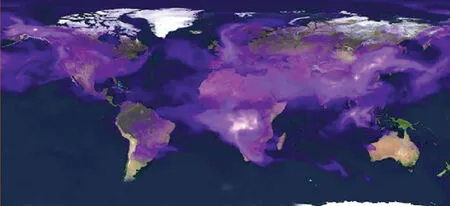

5億家庭,大多在亞洲和非洲,將木材、煤炭和動(dòng)物糞便燃燒后變成炊煙,炊煙帶著被稱(chēng)為“黑炭”的塵粒進(jìn)入大氣層,在那里形成一個(gè)吸熱層,雨滴裹著這些塵粒從天空降下,污染著地球表面。

據(jù)估計(jì),在過(guò)去一個(gè)世紀(jì)里,北極氣溫上升了1.7℃,其中一半原因是黑炭污染的結(jié)果。黑炭污染改變了氣候模式,在南亞和西非造成了降雨量急劇減少,還造成了喜馬拉雅山脈冰川融化,對(duì)數(shù)億人口的供水來(lái)源構(gòu)成了威脅。

2009年8月美國(guó)宇航局拍攝的照片,紫色是黑炭較高的地區(qū)

引水灌溉導(dǎo)致水資源枯竭

科學(xué)家將江河湖泊以及地下蓄水層里的所有淡水稱(chēng)為“藍(lán)水”,人類(lèi)每年要用掉其中大約1/3,地球上江河湖泊的1/4的水在到達(dá)大海前就已經(jīng)被抽干枯竭了。

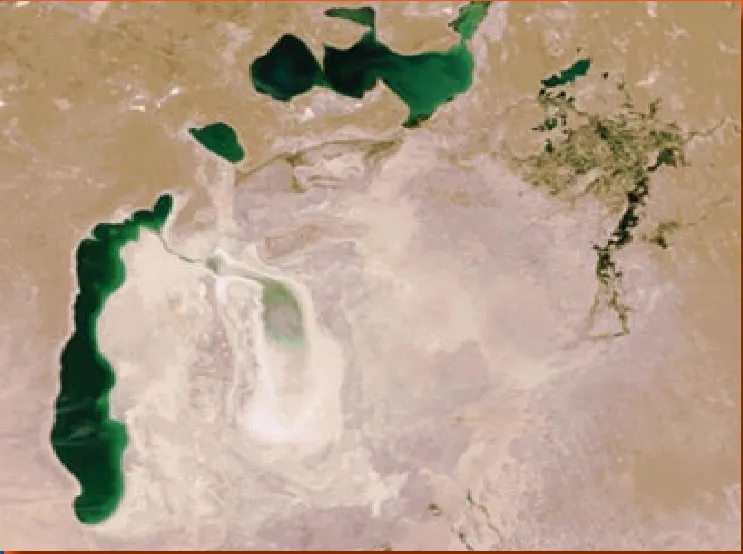

對(duì)于局部地區(qū)來(lái)說(shuō),這種變化將導(dǎo)致天氣模式的變化。例如哈薩克斯坦曾經(jīng)廣袤浩瀚的咸海,由于大規(guī)模農(nóng)田灌溉抽干源頭水源,導(dǎo)致當(dāng)?shù)貧夂蚣眲∽兓旄洌奶旄谉幔涤旮亲兊脴O為稀少。

地區(qū)性的氣候變化是否會(huì)產(chǎn)生全球性的影響,還有待于繼續(xù)觀(guān)察。

右上圖:1973年的咸海;右下圖:2006年的咸海

土地濫用損害“地球之肺”,形成“海洋死區(qū)”

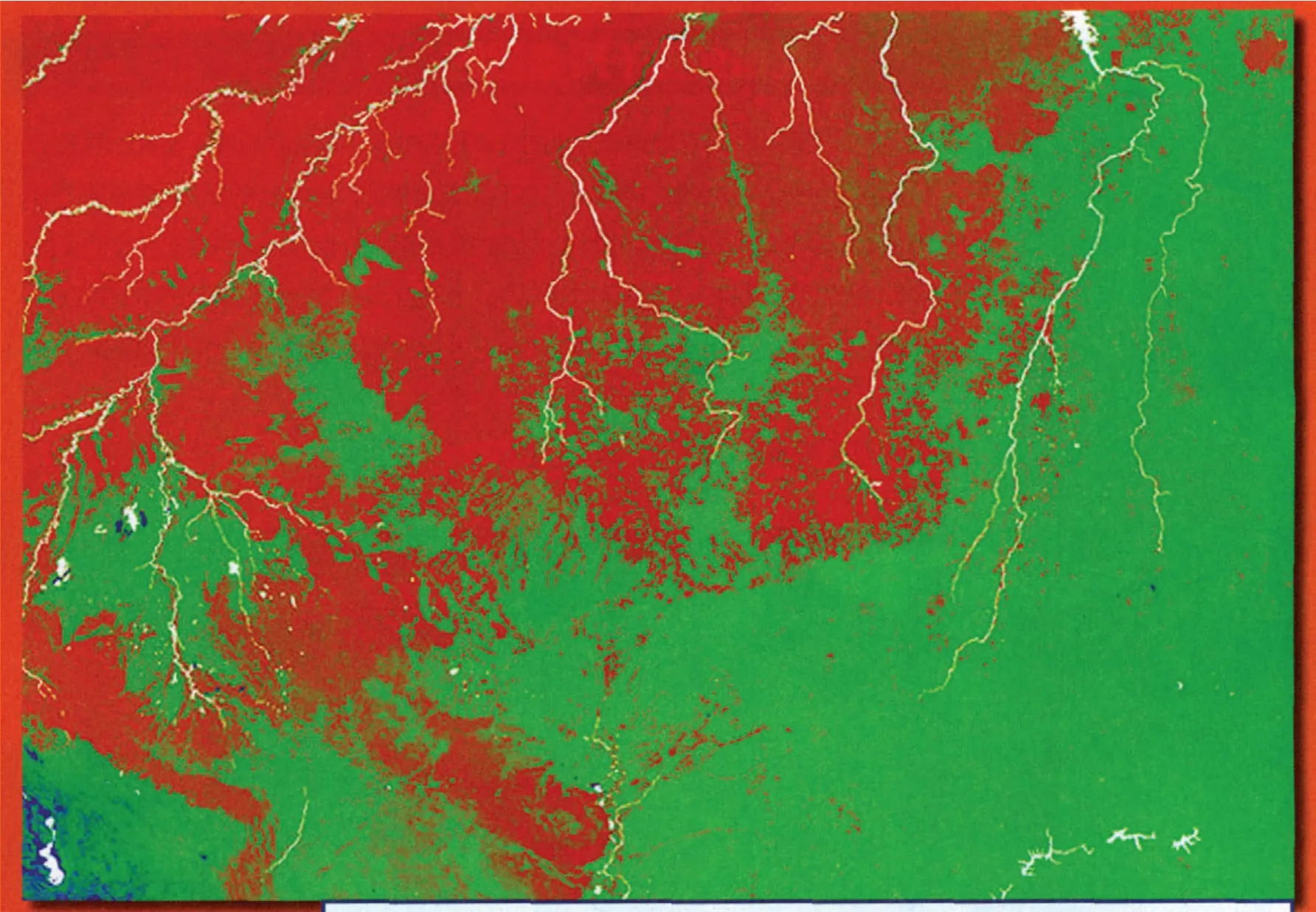

現(xiàn)在,地球陸地面積的約12%被人類(lèi)用于耕作農(nóng)作物。這樣做的后果有些難以預(yù)料,比如我們很難知道大平原的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)如何影響著地球氣候,有些則比較明顯,比如亞馬孫熱帶雨林的森林砍伐活動(dòng)破壞了該地區(qū)水的蒸發(fā)和冷凝循環(huán),“地球之肺”有可能變成為熱帶稀樹(shù)草原。如果亞馬孫雨林失去了其巨大的二氧化碳吸收能力,地球氣溫將再度上升。

更為直接的后果是,農(nóng)業(yè)耕種大量使用化肥給當(dāng)?shù)丨h(huán)境中增加了大量的氮和磷。每年約有1.2億噸氮從大氣中被移除,轉(zhuǎn)換為農(nóng)田肥料,而從地下開(kāi)采的磷則多達(dá)2000萬(wàn)噸,如此龐大的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了這兩種元素自然進(jìn)入生物圈的數(shù)量。更為重要的是,大量的氮和磷隨著溪水河流流入大海,加速形成“海洋死區(qū)”。

亞馬孫雨林(紅色)東南部迅速轉(zhuǎn)變的農(nóng)場(chǎng)和牧場(chǎng)(綠色)

珊瑚礁消失導(dǎo)致海洋生態(tài)系統(tǒng)被破壞

在地球生物滅絕中,珊瑚礁的消失令人震驚。珊瑚礁被稱(chēng)為“海洋中的雨林”,是海洋生態(tài)系統(tǒng)的基礎(chǔ)。由于人類(lèi)活動(dòng)導(dǎo)致的海洋污染、氣候變化、過(guò)度捕撈和海洋酸化,在過(guò)去50年里,全球珊瑚礁覆蓋率已經(jīng)減少了1/3,珊瑚礁正瀕臨滅絕。

珊瑚礁以及生活在珊瑚礁中的海洋生物的消失,威脅到的不僅僅是漁業(yè)生產(chǎn)。從地球物理學(xué)的角度來(lái)看,生態(tài)系統(tǒng)是營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)和能量流動(dòng)在生物學(xué)上的機(jī)制,如果生態(tài)系統(tǒng)的關(guān)鍵一環(huán)被破壞——就像曾經(jīng)生機(jī)盎然、如今卻被細(xì)菌和水母主宰的地中海西北海域那樣——生態(tài)系統(tǒng)就無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。一些科學(xué)家指出,海洋過(guò)去發(fā)生大規(guī)模滅絕事件之后,曾導(dǎo)致了地球碳循環(huán)在數(shù)百萬(wàn)年間的劇烈波動(dòng)。海洋生態(tài)系統(tǒng)若失去了其調(diào)節(jié)能力,隨之而來(lái)的就是天氣和氣候的異常變化。

地球在過(guò)去曾發(fā)生過(guò)五次生物大滅絕事件,如今一些科學(xué)家認(rèn)為,第六次生物滅絕事件正在發(fā)生之中。

澳大利亞大堡礁的珊瑚白化病還在大面積蔓延

化學(xué)物質(zhì)和塑料制品污染全球

人類(lèi)的工業(yè)革命導(dǎo)致發(fā)明了許多化學(xué)物質(zhì),這在地球歷史中是前所未有的,一些化學(xué)物質(zhì)可以在地球環(huán)境中存在千萬(wàn)年而不降解,其中包括用于農(nóng)藥中特別是塑料中的化合物,全球塑料生產(chǎn)每年多達(dá)600億噸。

高劑量的這類(lèi)化學(xué)物質(zhì)可擾亂動(dòng)物的內(nèi)分泌系統(tǒng),導(dǎo)致癌癥,影響生殖;低劑量的影響尚不清楚,但可能會(huì)在微妙的變化中產(chǎn)生廣泛的影響,最終從根本上改變生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)成。

據(jù)聯(lián)合國(guó)估計(jì),地球海洋每2.6 平方千米的范圍內(nèi)就有47000件塑料制品。世界各地都測(cè)量到了低水平的有機(jī)污染物,以及塑料對(duì)生物體內(nèi)分泌產(chǎn)生的干擾和影響,即使是在一些從來(lái)沒(méi)有使用過(guò)這類(lèi)化學(xué)物質(zhì)的地區(qū)如南極洲,也測(cè)量到了化學(xué)物質(zhì)的污染。

死亡信天翁雛鳥(niǎo)體內(nèi)的塑料制品

二氧化碳排放成為人類(lèi)最大的“地球工程實(shí)驗(yàn)”

人類(lèi)世的經(jīng)濟(jì)發(fā)展引擎就是在地面上燃燒,或從地面上向大氣中投放大量含碳物質(zhì),其結(jié)果是,每年約有400億噸二氧化碳被人類(lèi)投放到大氣中,使得化石燃料的消耗,在人類(lèi)無(wú)意識(shí)中成為最大的“地球工程實(shí)驗(yàn)”。

如今地球大氣中二氧化碳的含量高于過(guò)去1500萬(wàn)年中的任何時(shí)候,全球氣候模式正在發(fā)生變化,平均氣溫上升,部分二氧化碳被海水吸收,氫氣和碳酸鹽離子的比例產(chǎn)生變化,海水酸性化,導(dǎo)致海洋中的珊瑚、浮游生物和貝類(lèi)大量消失。

在接下來(lái)的幾個(gè)世紀(jì)里,海洋pH值的變化可能超過(guò)過(guò)去300萬(wàn)年中的任何時(shí)候。

大氣中二氧化碳上升是全球變暖的原因