前交通動脈復合體變異的128排CT血管成像及其與前交通動脈瘤發病的相關性

張鵬舉

解放軍總醫院第一附屬醫院放射科,北京 100048

顱內小動脈瘤最常見的部位是前交通動脈、大腦前動脈及三支主要腦動脈,而前交通動脈及大腦前動脈的A1、A2段等構成了前交通動脈復合體[1],臨床研究提示前交通動脈復合體的血管變異較常見,并且該部位是腦動脈瘤的好發部位之一,而血管變異極易造成血流動力學的改變[2],因此研究血管變異及類型對腦血管瘤的預防及治療方案的選擇具有重要意義,本文筆者選擇前交通動脈瘤患者26例,進行CT血管成像,探討其前交通動脈復合體變異情況及其對血管瘤發生的影響,現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2011年10月~2012年5月在我院行CT顱腦血管成像的患者60例,其中,前交通動脈瘤患者26例為研究組,無交通動脈瘤的患者34例為對照組,研究組男16例,女10例,年齡(53.5±12.3)歲,對照組男 21例,女 13例,年齡(52.3±11.8)歲,兩組性別、年齡比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。兩組患者均因蛛網膜下腔出血或懷疑動脈瘤行CT腦血管成像檢查,排除存在多處腦血管動脈瘤患者,排除腦血管畸形及動脈粥樣硬化者,排除急性腦出血、腦缺血、腦水腫患者,排除對造影劑過敏患者。

1.2 儀器方法

采用PHILIPS Brilliance iCT 128 排螺旋CT,造影劑為碘比醇注射液,購自法國Guerbet公司。行CT掃描前經肘靜脈注射碘比醇造影劑(350 mg/mL)50 mL,注射速度為5mL/s,隨后以5mL/s的速度推注生理鹽水20 mL,采用Sure start掃描方法,以頸內動脈中央為監測點,以鼻咽水平為興趣層,以120 HU為增強掃描的啟動閾值,掃描基底動脈環前交通動脈復合體部分。增強掃描參數為層厚0.67 mm,層距0.2 mm,電壓為 110~120 kV,電流為 250~300 mA,矩陣為 512 ×512,掃描時間為7.5~8.5s。掃描完成后將數據輸入PHILIPS EBW工作站進行圖像后處理,包括多平面重建、容積再現、最大密度投影、曲面重組等。

圖像評價由至少2 名同職稱的放射科醫師閱片、判斷。記錄前交通動脈瘤的位置形態、記錄前交通動脈及大腦前動脈A1 段血管情況,判斷有無血管變異及左右側優勢情況。

1.3 統計學方法

數據輸入SPSS 17.0統計學軟件,計量資料數據以均數±標準差(±s)表示,比較采用t檢驗,計數資料采用百分率表示,組間對比采用χ2檢驗或Fisher精確概率分析。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 大腦前動脈A1 段形態

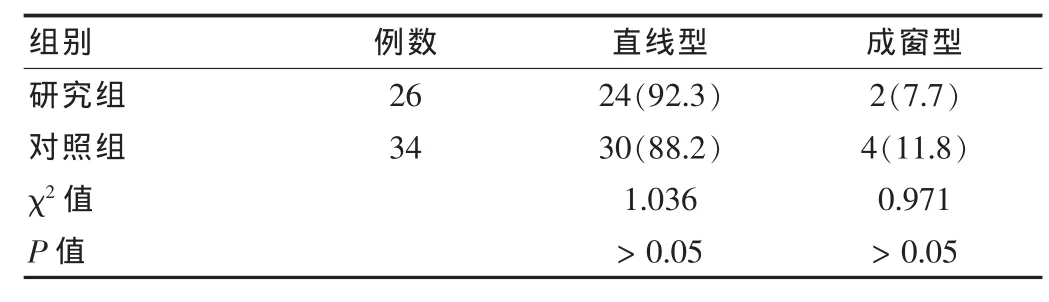

兩組患者大腦前動脈A1 段均呈銳角發至同側頸內動脈末端,并沿額葉底部與前交通動脈吻合,后延伸為A2 段,兩組A1 段形態表現主要為直線型和成窗形,其中直線型共54例,成窗型6例,兩組A1 段分型比較差異無統計學意義(P>0.05)(見表1)。直線型表現為A1 段起始自額葉部,然后沿丘腦,終末段沿視交叉,均呈弧形分布,并且最終和前交通動脈連接,并延伸出A2 段。成窗型則表現為A1 段血管腔被分割成卵圓形或三角形區域。

表1 兩組A1段形態表現比較[n(%)]

2.2 大腦前動脈A1 段變異情況

兩組共發生A1 段變異21例 (研究組12例, 對照組9例),其中左側優勢14例,右側優勢7例,研究組A1 段變異左側優勢發生率明顯高于對照組及本組右側優勢發生率(P< 0.05)。 見表2。

表2 兩組大腦前動脈A1段變異情況[n(%)]

2.3 前交通動脈變異情況

以前交通動脈單支動脈連接兩側大腦前動脈A1 段為前交通動脈正常。以兩支及以上動脈平行或交叉連接兩側大腦前動脈A1 段為前交通動脈變異。本文研究組患者出現前交通動脈變異13例,明顯高于對照組,兩組比較差異有統計學意義(P < 0.05)。 見表3。

表3 兩組前交通動脈情況比較

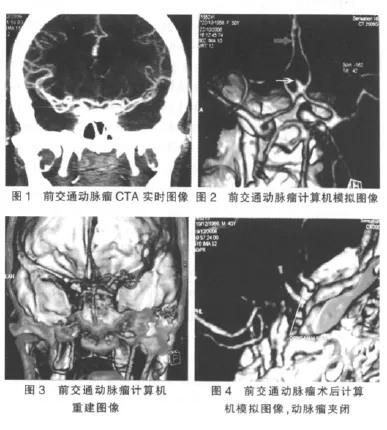

2.4 典型病例

本院2011年10月收治1例男性患者,56歲, 入院后懷疑顱內動脈瘤,于入院3 d后行CT顱腦血管成像檢查,結果顯左側明顯前交通動脈瘤,但大腦前動脈A1 段及前交通動脈走向及血管本身無明顯變異,行手術夾閉后,CT血管顯像清晰顯示血管瘤消失(圖1~4)。

3 討論

人體基底動脈環是顱腦血供主要的血管群,除基底動脈和前交通動脈外,其余血管均為兩側分布,其中前交通動脈和大腦前動脈的A1 段(水平段)構成前交通動脈復合體[3-4]。研究顯示前交通動脈復合體區域的血管變異發生情況較多,其中A1 段單側優勢最常見[5],本文研究組單側A1 段變異的發生率為46.2%,對照組也達到26.5%。本文中A1 段變異(單側優勢多見)與患者前交通動脈瘤的發生有密切關系,其中研究組A1 段變異發生率明顯高于對照組,兩組單側優勢發生率比較,差異也有統計學意義(P<0.05)。而兩組A1 段形態均為直線型或成窗型,且在兩組內的分布無差異 (P>0.05),由此可見大腦前動脈水平段形態對前交通動脈瘤的發生無明顯影響。

前交通動脈是前交通動脈復合體的主要部分,其是調節血壓平衡的主要通路,當前交通動脈發生血管變異時,會導致復合體一側血流動力學改變(減小或增大),而另一側發生對應改變(增大或減小),這種血流動力學的改變會加大前交通動脈瘤發生的危險性[6]。有國外學者實驗研究顯示[7],正常狀態下基底環兩側血流量無明顯差異,但是當前交通動脈A1 段變異時,優勢側的血量會明顯增多,優勢側血管分叉處就會成為血管瘤的高發部位。本文研究組A1 段及前交通動脈異常發生率明顯高于對照組,也證實了這一點。

關于不同影像手段在前交通動脈復合體變異及交通動脈血管瘤檢查方面的應用,有學者研究顯示64 排螺旋CT血管造影對單側A1 段變異的檢出率與DSA基本相同,但是A1 段缺如的檢出率低于DSA,原因可能在于CT血管造影的分辨率較高,檢查中可以顯示出細小的A1 段血管[8],本文128 排螺旋CT性能與64 排CT相仿或略高,更能清晰顯示細小的A1 段血管。雖然目前臨床將DSA作為顱內動脈瘤檢查的金標準,但是其有創性和復雜操作會限制其應用,而多層螺旋CT的血管成像,創傷小,僅需通過靜脈快速注射非離子型造影劑,方便快捷,一次成功的數據采集即可獲得任意角度、任意方位的圖像,而且多層螺旋CT具有薄層、速度快的優勢。

綜上所述,筆者認為采用128 排顱腦CT血管成像掃查,可以清晰顯示前交通動脈復合體的變異及動脈瘤情況,并且本研究顯示復合體的變異確實與前交通動脈瘤的發生有重要關系,至于具體的變異類型與動脈瘤位置及形態等的量化關系,還需要進一步深入研究。

[1] Karazincir S,Ada E,Sarsilmaz A,et al.Frequency of vascular variationsand anomalies accompanying intracranial aneurysms[J].Tani Girisim Radyol,2004,10(2):103.

[2] 阮利江,甄云,孫淑娟,等.經顱多普勒超聲對大腦前動脈和前交通動脈變異的血流動力學檢測[J].中國腦血管病雜志,2010,7(4):191-195.

[3] Ren WD,Liu CM,Chi HF.Microsurgical anatomical study of the anterior communicating artery complex[J].Progress in Modern Biomedicine,2011,11(2):35.

[4] Xie YL,Jin CL,Zhang ST,et al.Variation of anterior communicating artery complex and the risk of anterior communicating aneurysms development and bleeding:A correlation study using 64-detector CT angiography[J].Journal of Clinical Radiology,2011,30(8):42.

[5] Huang YH,OUYANG zubin,Huang YS,et al.Study of correlation between the aneurysms of anterior communicating artery and dominant blood flow of horizontal segment of anterior cerebral artery [J].Chongqing Medical Journal,2004,33(12):1819-1820.

[6] Wang Z,Jin J,Sun XO,et al.The clinical study of correlation between the dominance of A1 segement of anterior cerebral artery and the aneurysms of anterior communicating artery [J].Chinese Journal of Neurosurgical Disease Research,2009,8(6):525-528.

[7] Hendrikse J,Raamt AF,Graaf Y,et al.Distribution of cerebral blood flow in the willis[J].Radiology,2005,235(1):184-189.

[8] 袁亮,鄒利光,李玉偉,等.前交通動脈瘤與大腦前動脈A1 段缺如相關性研究[J].放射學實踐,2010,25(6):605-608.