磁吸針配合整脊手法治療頸源性面神經麻痹的臨床研究

鐘建兵 鄧龍剛 魏運芳 宋宗仁 田 野

廣東省深圳市龍華新區觀瀾人民醫院,廣東深圳 518110

特發性面神經麻痹又稱Bell麻痹,其確切病因尚不明確,近幾年來國內研究脊柱相關疾病的學者發現部分患者與頸椎病有關,馬奎云[1]在《頸源性疾病診斷治療學》一書中列出了“頸源性面神經麻痹”的病名,筆者在臨床診療時也發現有些Bell麻痹患者同時伴有同側頸痛不適等頸部癥狀,并且在整復錯位的頸椎關節后,面癱得到較快恢復,因此筆者將2010年1月~2012年4月采用磁吸針配合整脊手法治療頸源性面神經麻痹取得的臨床效果總結如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

91例患者均為我院門診患者,單側面部發病,臨床隨機分為治療組和對照組。治療組48例,男25例,女23例;左側面部發病20例,右側面部發病28例;年齡16~62歲,平均32歲;病程3 h~64 d。對照組43例,男23例,女20例;左側面部發病19例,右側面部發病24例;年齡17~58歲,平均30歲,病程1~62 d;兩組在性別、年齡、病程方面差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準

目前還沒有診斷頸源性面神經麻痹的確切標準,依據《脊椎病因治療學》(第 2 版)[2]和《臨床脊柱相關疾病》[3]相關內容結合臨床經驗擬定。①符合《臨床常見疾病診療標準》[4]中特發性面神經麻痹的診斷標準。②急性起病,通常睡臥起床后發現發病;發病前數天或發病時有患側頸痛或乳突下痛、頸部活動受限等癥狀,少數伴有頭暈、頭痛、耳鳴等癥狀。③頸椎觸診C1橫突兩側不對稱,患側壓痛,頸椎棘突可有偏歪、壓痛、頸椎關節突壓痛。④X線檢查:開口位片顯示寰椎位于口腔中央,寰齒側間隙及寰樞關節間隙左右不對稱,寰樞椎外側緣左右不對稱。齒狀突軸線至樞椎外側緣之距離不相等,或與寰椎的中軸線不重疊,二軸線互成夾角或分離,鉤椎關節骨質增生。側位片顯示寰樞前間隙之距≥3 mm,寰椎后弓呈仰、傾或旋轉式移位。頸椎生理曲線變直或頸椎后緣連線中斷、反張,頸椎前后緣有骨質增生,椎間隙變窄[3]。⑤與顱腦疾病引起的中樞性面癱相鑒別。

1.3 治療方法

治療組采用磁吸針配合整脊手法治療,對照組采用磁吸針治療,均以20次為1個療程,療程間休息3~5d。對照組治療1個療程未愈患者應要求轉入治療組治療。

1.3.1 整脊手法

以頸椎右側為例,仰頭推正法適用于寰枕、寰樞關節錯位,低頭推正法適用于C3~C7小關節錯位。每次磁吸針治療前觸診檢查頸椎情況,如頸部癥狀、體征消失,可不做整脊手法治療。

1.3.1.1 仰頭推正法1 患者正坐,醫者立其身后,左手扶托項枕部,左手拇指按在C2右偏棘突處,右手托持下頜使其頭頸后仰5°~10°,左偏沿矢狀軸右旋上提閃動,同時左手拇指向左推頂C2棘突,左手拇指下有滑動感或聽到彈響聲。

1.3.1.2 仰頭推正法2 患者正坐,醫者立其身后,右手扶托項枕部,右手中指按在C1右側橫突壓痛處,左手托持下頜使其頭頸后仰5°~10°,右偏沿矢狀軸左旋上提閃動,同時右手中指向前推頂C1橫突,右手中指下有滑動感或聽到彈響聲。

1.3.1.3 低頭推正法1 患者正坐,醫者立其身后,左手拇指按C3右偏棘突,余4 指扶按頸椎左側,右手托持下頜令其低頭至左手拇指感受到該處皮膚被拉緊時使其左偏沿矢狀軸右旋上提閃動,同時左手拇指向左推頂C3棘突,左手拇指下有滑動感或聽到彈響聲。。

1.3.1.4 低頭推正法2 患者正坐,醫者立其身后,右手中指按C3右側關節突壓痛處,余3 指自然放置,左手托持下頜令其低頭至右手中指感受到該處皮膚被拉緊時使其右偏沿矢狀軸左旋上提閃動,同時右手拇指向右推頂C3右側關節突,右手中指下有滑動感或聽到彈響聲。

1.3.2 磁吸針治療

采用哈磁五行針十數只,每只磁量250 mT,循面神經走行呈雙極針分布(N極針與S極針交替取穴施針)吸附于患側面部、耳后治療點,治療點選取患側面癱 1、2、3、4 號[5]、額中、陽白、太陽、四白、顴髎、牽正、迎香、地倉、頰車、鼻柱、立命、雙合谷等穴位,在患側面部形成一個N極與S極針二者相互吸引的整體網絡性閉合性恒定磁治療場,同時配合吸氧,氧流量一般為2 L/min,每次20 min[6]。

1.4 療效評判標準

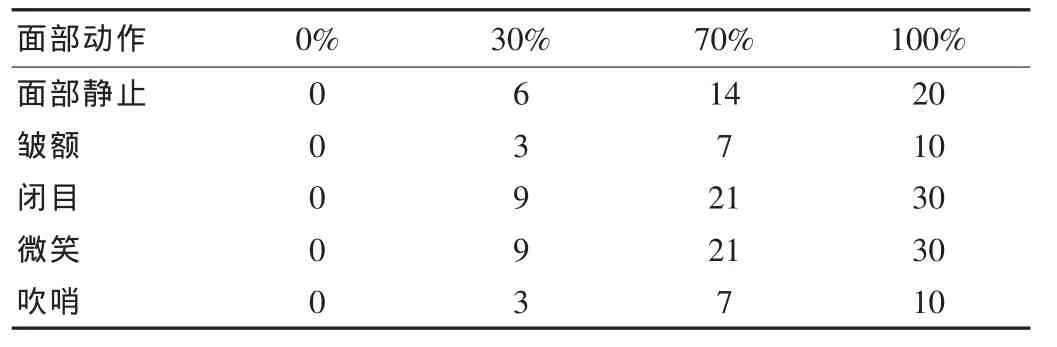

參照《深圳市疾病診療指南》Bell面癱療效標準:主要根據面部對稱性的檢查,觀察面部運動的五個動作,每個動作的活動可分為四級,然后對每個動作詳細評分,最后的總分即為面癱恢復的程度[7](表1)。即100分為痊愈,≥70分為顯效,<70分為有效,0分為無效。

表1 面癱恢復程度評分表(分)

1.5 統計學方法

采用SPSS 17.0 對所得數據進行統計學分析,計量資料采用均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗,計數資料采用百分率表示,組間對比采用χ2檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

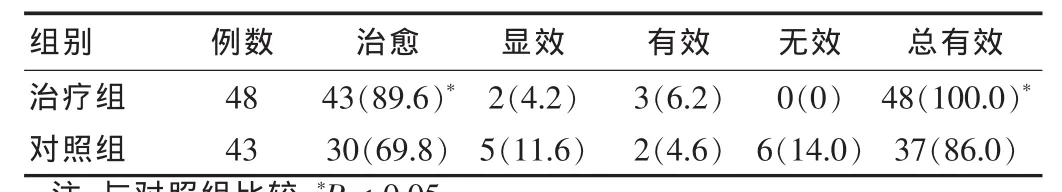

2.1 兩組第1個療程臨床療效比較

治療組治愈率、總有效率明顯高于對照組,兩組比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組第1個療程臨床療效比較[n(%)]

2.2 第1個療程后療效

第1個療程后對照組未愈13例患者應要求轉入治療組治療,兩組第1個療程未愈患者共18例,其中第2個療程內痊愈11例(其中原治療組4例,原對照組7例),第3個療程內痊愈5例 (均為原對照組患者),第6個療程內痊愈2例(原治療組、對照組各1例),總治愈率為100.0%。

3 討論

面神經出腦以后經過巖骨中狹長的骨性管腔-面神經管,最后由莖乳突孔出顱腔,分布至面部表情肌。患者在睡眠時,由于睡姿不良,或枕頭高低不合適,使頸椎內外平衡失調,再加上頸肩部受寒涼刺激,部分肌肉收縮,更加重了頸椎失穩。當頸椎錯位后,寰椎的橫突可隨錯位形式如側擺、仰、俯及旋轉等,產生向上、下,左、右,前、后等移動[8]。椎體錯位可引起軟組織炎癥、充血、水腫。由于面神經的出口莖乳孔毗鄰寰椎橫突,故寰椎錯位可導致面神經受刺激。另外,頸椎解剖位置的改變刺激或壓迫頸交感神經和椎動脈引起椎-基底動脈供血不足,造成腦橋面神經核血循環障礙,或交感神經的鼓室叢受刺激使迷路動脈反射性痙攣,致內耳面神經徑路血循環障礙而致面神經麻痹[3]。

磁吸針治療是用磁吸針循面神經走行呈雙極針分布吸附于患側面部、耳周治療點,借吸力對面神經產生直接刺激,使面神經管內的積液瀉出,并在局部產成恒定磁場,磁力線直接作用于功能受損的面神經,以終止面神經的繼續脫髓鞘病理病變過程,從而防止軸突變性發生,并通過改善面神經的血氧供應,促進變性的面神經髓鞘軸突再生,從而改善神經組織微循環、減輕面神經干壓力、減少滲出、消除水腫,促使面神經功能逐漸康復。

整脊手法治療可恢復頸椎正常解剖位置,解除錯位關節對神經血管壓迫或刺激,改善局部血液循環,促進局部水腫或炎癥的消退,從而祛除病因,同時與磁吸針配合治療共同達到標本兼治的目的,使面癱得以較快康復。

起病1~2周內為疾病急性期,此期病理改變主要是面神經的炎性水腫,本研究91例中86例屬于該期患者,其中治療組45例,對照組41例,結果治療第1個療程治療組痊愈43例,顯效2例,對照組痊愈30例,顯效5例,有效2例,無效4例,兩組比較充分說明治療組急性期療效明顯優于對照組;發病2周~3個月為亞急性期,此期面神經開始神經脫髓鞘,軸突變性,此期患者5例,其中第1個療程治療組3例治療有效,對照組2例無效,兩組比較說明治療組亞急性期療效也明顯優于對照組。

頸源性面神經麻痹的發病不僅影響患者的表情運動等生理功能,而且影響患者的身心健康,嚴重損害患者的生活質量,對照組部分患者通過磁吸針治療可獲痊愈是因為其頸椎錯位雖未整復,但人體有自我代償修復能力,但當其失代償時,則療效差,易成頑疾,因此筆者應患者要求將對照組第1個療程未愈患者轉入治療組治療,1個療程后治療結果也充分說明磁吸針與整脊手法配合治療對于頸源性面神經麻痹有很好的療效。

據臨床觀察治療效果與發病時間呈正相關,因此早發現,早治療對于提高療效,縮短病程有重要意義;頸源性面神經麻痹常見于C1~3錯位,頸椎錯位后其關節韌帶損傷,關節失穩,因此復位后可因患者某個動作或睡姿不良引起再錯位,應囑患者改變搖頭、擺頭、甩頭習慣及不良睡姿,選擇合適枕頭,枕高為自己的手掌寬度,睡臥時注意頸肩部保暖;另外醫者需熟練掌握頸椎觸診技術及整脊手法,每天磁吸針治療前給患者頸椎觸診檢查,如有錯位及時予以整復;隨著病情康復進展,早期應循序漸進地指導患者進行患側面部表情肌功能訓練,可促進面癱康復、減少面癱后遺癥的發生。

研究結果證明磁吸針配合整脊手法治療頸源性面神經麻痹效果顯著,具有治療時間短,臨床療效確切,簡便易行的特點,為治療頸源性面神經麻痹的一種安全有效的新方法,在各級醫院都可推廣應用。

[1] 馬奎云.頸源性疾病診斷治療學[M].鄭州:河南科學技術出版社,2005:427.

[2] 段俊峰,魏征.脊椎病因治療學[M].2版.北京:人民軍醫出版社,2011:265-266.

[3] 董福慧.臨床脊柱相關疾病[M].北京:人民衛生出版社,2009:278-279.

[4] 陶天遵.臨床常見疾病診療標準[M].北京:北京醫科大學、中國協和醫科大學聯合出版社,1993:98.

[5] 李平,麻明歌.磁吸針無創傷治療面癱150例[J].人民軍醫,2002,45(2):108.

[6] 鐘建兵,鄧龍剛.磁吸針治療Bell麻痹248例療效觀察[J].咸寧學院學報醫學版,2010,24(4):302.

[7] 深圳市衛生局.深圳市疾病診療指南[M].北京:人民衛生出版社,2007:2059.

[8] 于杰,朱立國,房敏,等.神經根型頸椎病壓痛部位分布及其與神經節段的關系[J].環球中醫藥,2011,4(4):250-252.