我國種子產業的國際競爭力分析

■ 宋永輝 吳 昊 沈陽工業大學

種子產業是一個國家的基礎產業,是一個特殊的產業,我國是僅次于美國的世界第二大種子市場,然而我國對種子的進口卻遠多與出口。本文通過對世界種子市場規模前十位國家種子產業的出口額的分析,對國內外種子企業現狀進行對比分析,以及對國外大型種子企業進入我國而帶來的影響,從這三方面得出我國種子產業在國際種子市場競爭中獲取的市場份額有限,市場擴張能力不足,同時國內種業市場也正面臨國際大型種業集團的滲透蠶食。因此,要完善制度機制,提升國內種子企業的育種創新能力,支持和鼓勵國內育種者走出去,戰略性地開展海外知識產權部署,集中力量打造中國種業大型企業集團是快速提升我國種業國際競爭力的有效途徑。

一、國際種業市場格局及我國種業發展的現狀

我國是僅次于美國的世界第二大種子市場,是世界上最大的種子消費國和種子生產國,這是中國種業賴以生存和發展的基礎,也是國際大型種業企業成長的沃土。然而我國種業的發展一直不夠完善,自2000年《中華人民共和國種子法》頒布實施以后,我國種子產業才真正開始按照市場化方向發展。

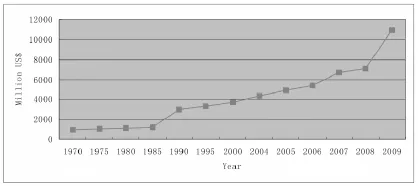

圖1 1970年——2009年世界種子貿易量的增長走勢

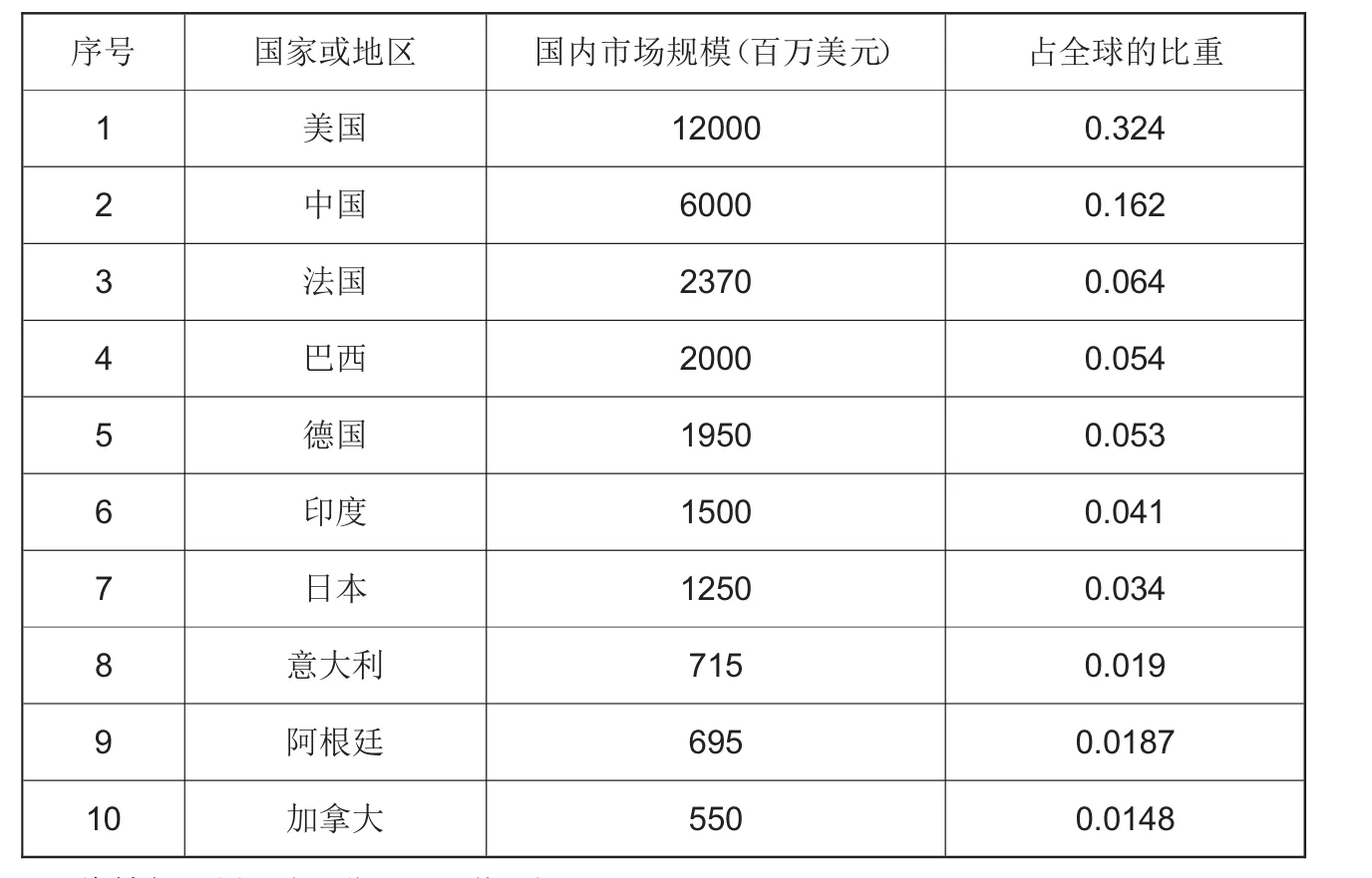

表1 部分國家或地區國內市場規模(2010年)

據國際種子聯盟的統計,20世紀80年代后期,世界種子貿易迅速放量增加,如圖1所示。2008年達到1970年的近7倍,增加約60億美元,從圖中來看,1970年到1985年的世界種子貿易額僅增長了5.5億美元。種子貿易量的增加,除了因農業發展引起的種子用量增加外,更主要反映的還是國內種子市場的國際化,以及因各國種子供需關系的相互滲透交叉帶來的種子越境流動。隨著世界種子產業分工格局的改變,種子貿易數量還會呈現不斷增加的趨勢。

根據數據顯示,全球種子的市場銷售額已達到370.18億美元,其中國內種子市場規模最大的美國為120億美元,占全球種子市場份額的32.4%;其次是中國為60億美元,約占16.2%(詳見表1)。由此可以看出,我國不僅是世界農業大國,也是世界種子市場大國。隨著我國農業國際化和對外開放程度的不斷加深,我國的種子市場已經融入國際種子市場,成為國際種子市場的重要組成部分。因此,我國的種子行業對國內市場的專有地位必然面臨來自世界的挑戰。

隨著《種子法》的頒布實施,以及我國種業市場化和對外開放步伐的加快,我國種子產業發生了重大變化,國有種子公司壟斷經營的格局已發生改變,市場主體呈現多元化趨勢。2000年,我國種子產業市場對外開放,美國孟山都、杜邦先鋒、圣尼斯、瑞士先正達、荷蘭瑞克斯旺等外資種業集團趁機開始大舉搶灘中國市場,其中孟山都最早進入中國市場。1996年11月,孟山都公司與中國河北農業廳下屬的河北省種子站,以及岱字棉公司合作成立冀岱棉種技術有限公司,這個由中方管理的合資企業第一次將保鈴棉棉種帶入中國市場。1998年7月,孟山都公司宣布了兩個合作協議,其中之一是在安徽省成立第二個生物技術合資企業,另一個是與農業部、國際礦業公司(IMC國際公司)以及加拿大國際發展機構共同在河北省成立可持續農業示范村。孟山都搶占了我國種業最先進的河北省作為進入中國種業市場的落腳點,而在孟山都之后進入中國種業市場的美國杜邦先鋒則是以山東登海作為進入中國種業市場的頭牌。2002年末,美國杜邦先鋒公司與我國最大玉米制種企業山東登海種業成立了合資公司,拉開了外資并購我民族種業的序幕。2006年,杜邦先鋒公司與甘肅敦煌種業股份有限公司成立敦煌種業,即先鋒海外有限公司。我國種子產業不僅外資進入強勢,種子的進口也一直明顯多于出口。2010年,我國種子產業的進口是1.84億美元,出口僅為1.13億美元。中國在世界種子產業貿易中的份額僅次于美國,然而不平衡的進出口比例不得不使我們對種子產業的競爭力感到擔憂。

二、我國種子產業國際競爭力分析

國際競爭力是指一個國家在世界經濟的大環境下,與各國的競爭力相比較,其創造增加值和國民財富持續增長的能力。根據一國貿易出口額能很好的反映出不同時期、不同國家之間的貿易出口情況,出口情況在一定程度上能映射出一個國家對外的貿易程度。貿易出口額是衡量一國國際競爭力的重要因素之一。

(一)中國種子產業出口數量少,出口規模不大,且出口渠道單一

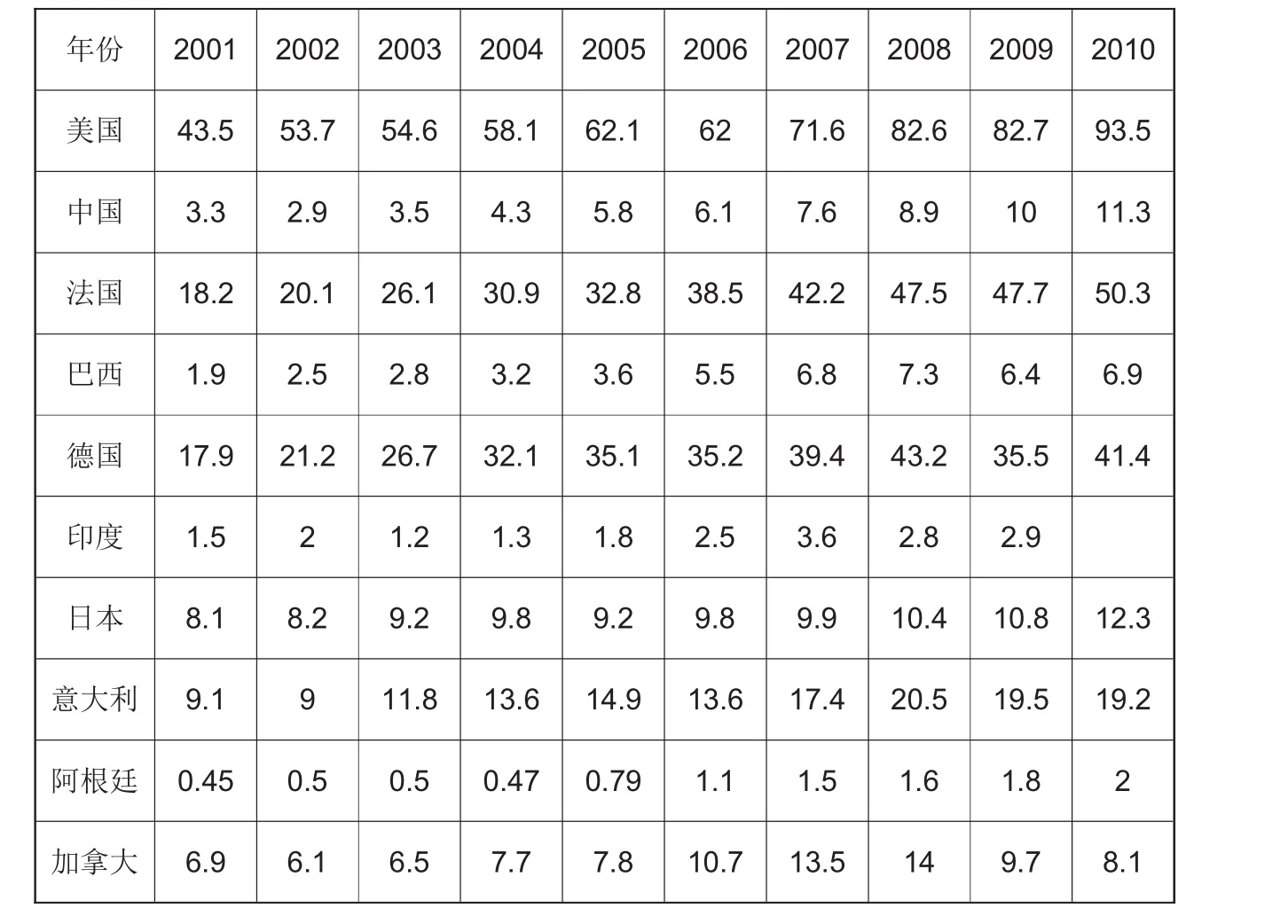

表2 2001年——2010年前十位國家或地區種子產業出口額(單位:百萬美元)

從全球來看,中國的種子市場規模僅次于美國,然而出口額卻與美國相差甚遠。如表2,2010年美國的出口額為93.5百萬美元,而中國的出口額僅為11.3百萬美元,還不到美國出口額的12%。甚至不及日本的出口額,而日本面積僅為中國的1/25。從出口的角度,中國種子貿易的出口額雖然一直在增長,卻極其緩慢,中國的出口額與市場需求規模極不相符,出口額過低導致我國在國際上競爭力不強。

目前,我國出口種子的地區雖已經遍布五大洲,但由于種子是特殊的商品,我國在出口的種子上仍有許多限制。以水稻為例,我國水稻種子只出口雜種,而不能出口作為親本的父本與母本種子。這一方面是保護了我國的知識產權,防止了技術的流出,另一方面也是出于對國家糧食的產業安全的角度。然而國外為保護本國的糧食安全在種子產業的進口方面也有所限制,這也是導致出口少的原因之一。然而導致種子產業出口少最主要的原因是出口的單一程度。我國種子出口企業主要有四類:一是通過邊境貿易將雜交水稻種子輸入到進口國;二是正規的種子出口企業;三是非種子經營為產業的農業企業(這類企業在發展對外農業承包項目時,順便把種子通過自用物資帶出);四是沒有出口種子資質的企業通過其他外貿企業出口種子。其中出口貿易額最多的要數正規種子企業。但是正規種子企業的出口很單一,并且沒有形成具有國際競爭力的大企業,缺乏秩序,不注重環保和售后服務,同時收到其他出口國大企業的壓力與排擠,很難與大型國際化的種子企業抗衡。

(二)中國的種子企業總體規模很小,與國外種子企業的生存環境的差距甚遠

根據統計數據,目前我國持證種子企業有8700多家,但注冊資金超過3000萬的種子公司僅有200多家,擁有自主品種權的企業也僅100余家,真正有科研能力的不到100家,有效經營區域為全國的育繁加銷一體化的大型種業不足80家,而經營不再分裝種子的私營代銷店高達10萬家。而目前在我國登記注冊的外商投資農作物種業公司已有76家,其中包括26家獨資公司、42家合資公司、8家中外合作經營公司。而這些名義上只能占合資公司49%股份的公司卻實際上掌握著種子公司技術與專利的核心資源。在美國全國持證的種子企業僅1100多家,而具有一定規模的種業公司不過百余家,孟山都,杜邦先鋒等國際種業“寡頭”更是其中的佼佼者,與我國許多種業公司都有合作,或是成為大型種子公司的股份公司。我國前十強種子企業僅占國內種子市場份額的13%,美國前20家種子企業壟斷了其70%的市場,登海、隆平、敦煌、德農、豐樂等5家上市公司2008年銷售額僅相當于美國孟山都公司的1/15。

同時,種子產業對農業的貢獻度也較小,種子企業的研發能力較低。在很多其他方面我國與發達國家的差距也是顯而易見的。第一,在科技進步對農業的貢獻率方面,我國僅為52%而發達國家甚至在70%以上;第二,在良種科技進步中的貢獻率方面,我國大概為43%;而發達國家在60%以上;第三,在企業研發能力方面,我國持證種子經營企業雖多,但69%是小企業,99%的企業沒有研發能力,前10家企業種子市場份額僅為13%,而在美國,90%以上的新品種來自企業,僅孟山都和杜邦先鋒就占據美國玉米種子市場60%以上的份額;第四,在研發資金投入方面,國內種子企業不到銷售收入的5%,有些甚至不到1%,而國外大型種業集團一般投入銷售收入的10%,甚至15%~20%;第五,在種子行業毛利率方面,國內不足30%,而國外大型種業集團能達到70%。由此可見,中國種業的企業國際競爭力急需提高,并需要從多方面迅速提升。

(三)國外大型種子企業進軍中國種子市場,中國種子企業面臨巨大沖擊

自2000年我國《種子法》頒布以來,國內種子市場對外資全面開放,蓄勢已久的國外大公司如美國圣尼斯、瑞士先正達、法國利馬格蘭、以色列海澤拉、泰國正大、荷蘭比久、荷蘭瑞克斯旺、荷蘭安莎等迅速在中國注冊公司,大舉搶灘中國市場。

以山東壽光為例,壽光及周邊地區蔬菜種植面積84萬畝,年產蔬菜40億公斤,被譽為“中國第一菜園”。上世紀90年代后期,由于國內種子企業、科研院所生產不出高檔種子,他們只能被迫接受國外優質高價的“洋品種”,現在種子支出差不多成為了蔬菜種植中最大的一筆開銷。目前,通過壽光蔬菜種子市場,僅在山東壽光建立了研發機構的先正達、以色列海澤拉、荷蘭瑞克斯旺等國外公司每年在內地的銷售額超過6億元,在全國輻射面積達到16.7萬公頃。然而,有大量外企進入的不只山東壽光,國際大型種業公司美國先鋒公司已經在遼寧鐵嶺成立研究中心,東北三省都有其春玉米的實驗基地,在山東、河北、河南等地也有夏玉米的實驗基地;美國圣尼斯種子公司則在上世紀90年代初就在上海設立辦事處,研究中國種子市場有近十年的時間。由此可見,我國種業面臨著前所未有的危機與重要的轉折,我們必須根據目前的國際形勢調整我國的種子產業戰略部署,以此來提高我國種業的國際競爭力。

三、提升我國種子產業國際競爭力的對策

在世界種子市場競爭中,隨著各種政策性貿易壁壘逐步被廢除和取消,獲取市場份額的競爭主要依靠企業的實力。目前中國種業處于一個重要戰略發展的轉折期,中國種業必須認清當前國際種業發展形勢和趨勢,找出差距,審時度勢,制定和調整自己的發展戰略,才不會受制于人。

第一,增強種業自主育種研發能力,提升品種權等自主知識產權創造力,在出口的同時注意種子產業知識產權的保護以及產業安全。要通過引進或自主開發種質資源、育種技術,培育一批有突破性的新品種,這既是提高種子產業競爭力的根本,更是農業結構戰略性調整的需要。第一,激勵種子企業及其科研機構充分利用國內豐富優越的種質資源和自然環境,發揮我國的育種技術優勢,加快生物技術育種的發展,并將豐富的生物資源優勢轉化為科技優勢、知識產權優勢和產業優勢;第二,支持和鼓勵國內育種者申請國外的知識產權,更要增強育種者及種子企業管理者利用知識產權進行超前部署市場的能力和意識,為我國種業走出國門做好準備。

第二,要提升企業自身實力與素質,增強種子企業對種子產業的市場化概念。出口多品種種子,雜交水稻雖前景可觀,但由于糧食安全的一定限制,還要多開發新品種,并增加其他種類種子的出口。在國際競爭中,要放眼于全球,因此種子的出口要有策略的循序前進。重視種子產業出口中的質量,包裝和服務等,例如,實行出口種子生產許可證制度,以此提高種子企業對外服務的能力,保證種子質量。在了解國際貿易慣例的同時要選擇有利于我們的貿易方式,提升自己的產品定位,注重售后服務。

第三,要規范種子出口企業,同時建立種子協調機制。種子企業出口除了具有全國種子經營許可證進出口資質等基本條件外,還應通過ISO質量管理體系認證。非農業企業的對外承包公司不得進出口種子。要實行出口品種登記審批制度,國家在國外建立品種展示中心、展示園,然后組織國內企業的品種進行品比、試驗,表現好的,通過當地國家程序進行注冊,我國農業部進行登記。然后根據一個國家的農業發展現狀,農業部門有組織、有意識地投放品種。種子協調機制的建立一是定期發布全國種子出口信息并進行統計;二是對國際市場資源的共享;三是解決出口中存在政策方面問題,建立正常的貿易秩序;四是出口市場預警和調控。對擁擠市場實行優勝劣汰,鼓勵有競爭力的企業繼續做大做強。

第四,要借鑒國外種子產業的先進技術和經驗教訓。第一,要認清種子產業發展的趨勢與特征;第二要學習國外種子產業的管理體制及運作的基礎,發達國家實行的都是政企完全分開和企業治理結構法人化的管理體制,可以說,市場經濟規律及市場機制是經濟發達國家種子管理體制確立及運作的基礎;第三,健全的法規體系是經濟發達國家種子管理體制確立及運作的依據,要對種子實行依法管理,對種子市場運作過程必須實行依法監管。借鑒國外經驗的同時要針對我國的形勢與現狀,選擇并利用適合我國的管理及運營方式。▲

[1]苗子勝.中國種業的發展現狀及對策 [J].現代農業科,2008,18:18—19.

[2]宋敏.試論我國農業植物新品種保護現狀與對策[J].中國知識產權年鑒,2008.

[3]隋文香,李曉明.中國種子企業國際化進程任重道遠[J].中國種業,2008,8:8-10.

[4]宋敏,王學君,劉麗軍.中國農業植物新品種保護的國際比較研究[J].世界農業,2009.1

[5]張孟玉.全球化和中國種業變革中的歷史機遇 [J]. 蔬菜,2008,10:2-4.

[6]張玉清.中國種子市場與國際貿易[J].種業導報,2007,6:4—6.

[7]王林生.中國種業存在的問題及對策[J].種子問題討論,2009.12:93—99.

[8]康玉凡,金文林.種子經營管理學[M].北京,中國農業科學技術出版社,2007,6:3-6.

[9]萬寶瑞.我國種業發展的成就與展望[J].種業導刊 2008(12):5—6.