延安時期的學生村官

◎ 文/特約撰稿 楊 東

延安時期的學生村官

◎ 文/特約撰稿 楊 東

延安精神

主持人語:

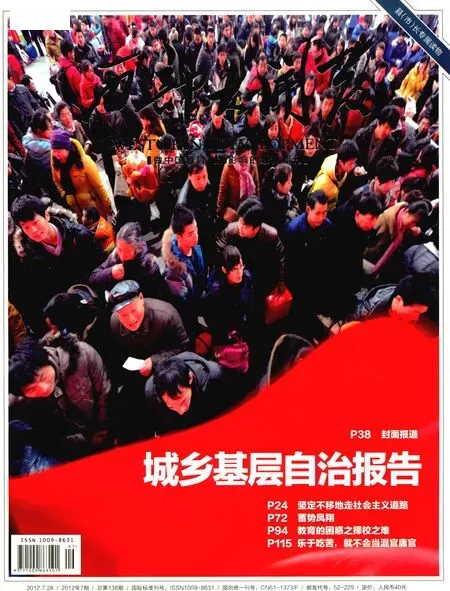

選聘學生到農村任職,并非是從20世紀90年代中期才開始的一項政策,實際上早在延安時期,就有相當數量的學生深入農村,開展一系列的農村活動和動員任務。盡管當初農村地區的環境極其惡劣,但是本著對未來社會的崇高向往和革命的樂觀精神,他們不僅與當地民眾打成一片,而且在很大程度上實現了中國共產黨動員農村社會一切力量,開展戰爭與革命的歷史任務。

本期《延安精神》欄目,講述延安時期的學生村官和延安時期優秀學員代表——胡耀邦的“抗大”故事,共同追憶那個時期學生們的延安情懷、艱苦生活、奮發向上的精神,得以在今日傳承。

本期主持:張靜 封營庫 E_mail:zhangjing_da@126.com Tel:029-87294720

大學生村官

延安時期,成千上萬的來自祖國乃至世界各地的華人華僑,沖破各種阻撓來到革命圣地延安。正所謂“黃河之濱,聚集著一群中華民族的優秀之孫。同學們,努力學習團結緊張嚴肅活潑!”

這首“抗大”校歌生動地唱出了當初年輕人的理想與激情。事實上,在這些年輕人當中,不乏一些出身豪門與富裕家庭的子弟。據新中國第一位女大使丁雪松回憶:不少同志出身于書香門第、豪富人家。如有位同學是成都大資本家的女兒,哥哥是國民黨軍政要員。她一心想找共產黨,家中動員了兄弟姐妹看守她,但她買通了管家,終于逃出樊籠。出身于重慶金融世家的康岱沙是和父親決裂以后憤然出走的。最典型的是后來成為女作家的留日學生顏一煙。她是清朝貴族的后裔,后來東渡日本,考進早稻田大學。至抗日戰爭爆發,她不忍看祖國遭到日寇蹂躪,毅然離開日本,放棄了只差半年就可以拿到手的大學文學士學位,回國參加抗戰,輾轉來到延安。

這些從祖國各地奔赴延安的青年人,在經過短暫的學習之后就要走上工作崗位。而在當初條件下開展工作,首先就要有吃苦的思想和心理準備。

正如毛澤東1938年在抗大的演講中所說的那樣:你們從很遠的地方辛辛苦苦地來延安學習,我看是已經有了決心的。什么決心呢?延安沒有升官發財的機會,你們來此一不為升官,二不為發財,那遠道來此,究竟為什么呢?無疑的是為了抗日救國,所以你們是有抗日救國的決心的。你們從各地出發的時候,有的是想到了,恐怕也有的人沒有想到延安的艱苦,在別的地方有魚有肉有大米飯,這里卻只有小米飯,還得爬清涼山。現在你們吃小米飯、爬清涼山的決心是有了,但你們將來還要去“拖牛尾巴”,抗日戰爭的征途上困難還很多,你們要下一個更大的決心——不怕任何艱苦向前邁進的決心!抗日戰爭是持久戰,不是一年半載可以解決的,而且將來還要建設新的中國。

正是由于如此,一些青年學生深入到農村各地,開展各項工作。著名的外國友人安娜·路易斯·斯特朗在途經陜甘寧邊區的農村時,就記錄下一位學生村官在農村開展工作的情景。

從延安師范學校畢業的一個女學生,原本出身于江蘇省一個富有的家庭,其父親是一個工廠主。在離開家庭加入共產黨的隊伍之后,曾一度準備當一位教師。當她被派往一個從來沒有過學校的鄉村去辦冬學時,在農民的窯洞里過了一夜后就哭著回來了。

“那里樣樣都臟,我要長虱子了。他們根本不想要學校。” 她的教員一面安慰她,一面警告她說,“你說來到這里是‘為人民服務’的,如果你現在就不干了,那你就完了。”

“我想幫他們打掃一下,他們也不肯。我一動手老大娘就生氣。”

“你有什么資格對老大娘的家說三道四呢?”教員批評說,“你是年紀最小的小輩。你是客人。要像客人那樣行事,這樣才能贏得主人的尊敬。”

后來這位姑娘羞愧地回到農民漆黑的窯洞里去了。他們留下了她,但并不熱情。她同老祖母和兩個孩子睡在一個炕上。第二天一早她的頭發里就長了虱子。她吃窩窩頭時,竟發現窩窩頭里也有一只虱子。由于禮貌,她沒有把它扔掉,它的主人都在看著她。她連虱子也一起吃下去了。不然他們會認為她大驚小怪。最后,這位大娘很快就允許她抱小孩了。她給孩子洗了頭,清除了虱子。因為頭不癢了,孩子顯得很舒服,不再焦躁不安了。以后這位大娘就常常要這位城里的姑娘幫她照看孩子。慢慢地,農民們開始接受她了。很快她就教農民們識一些簡單的漢字。

最終,這位青年學生獲得了成功。到了三月春播時,冬學結束,農民們都向她贈送了禮物。在此之前,她的唯一薪水就是管她吃飯。開頭她拒絕收禮,最后她收下了婦女們用碎布縫制的四雙布鞋。這些就是她整個冬季所得的工資。后來當她到前線當護士時,還接到該村的四封信,她對此十分珍視。

回首延安時期的學生村官,其最重要的特點就是艱苦奮斗和善于向民眾學習的精神。可以說這一精神是當年學生村官能夠順利開展工作的關鍵。陜北地區的農村生活之苦,在舊中國的農村中是很少見的。放眼當初的報刊雜志,“落后到了極點”、“活地獄”等字眼隨處可見。即便到延安時期,農村生活依然相當艱苦。

據當年去綏德米脂開展選舉動員工作的丁雪松說:在陜北農村,每人每年能有6斗小米(每斗30斤)就算中等生活,所謂糠菜半年糧,婦女常年吃稀的。同學們只能隨大流,跟著吃糠咽菜喝稀粥。住又極不方便。陜北農民習慣睡大火炕,全家男女老少睡在一個炕上,女學員也只能客隨主便,挨著他們的女孩子睡在一起。你的毛巾和牙刷,他也隨手拿起即用。但是想起臨走時,領導的諄諄告誡:要深入群眾,必須和群眾打成一片,不能嫌臟,不要怕長虱子,又都強忍下來,慢慢發現了農民勤勞、樸實的那一面,從而端正了態度。因此,如果沒有那種艱苦奮斗的革命樂觀精神,是絕難在農村順利展開工作的。

(作者系天津商業大學馬克思主義學院教師)