一種基于BP網(wǎng)絡(luò)與模糊理論的信息安全預(yù)測(cè)方法

遼寧省財(cái)政廳信息中心 牛 旭

引言

信息安全程度可根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)來衡量。由于信息安全預(yù)測(cè)具有不確定性、受主觀因素影響以及非線性的特點(diǎn)[1,2],傳統(tǒng)方法不適用該環(huán)境下的預(yù)測(cè),本文利用模糊理論可降低主觀因素影響,利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的智能特性解決非線性和不確定性問題,因此提出了將模糊理論和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方法以實(shí)現(xiàn)該環(huán)境下的信息安全預(yù)測(cè)[3]。

1.基于模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的信息安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)算法

在利用模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)[4]來評(píng)估信息安全過程中,首先要確定影響信息安全的風(fēng)險(xiǎn)因素的種類,由專家對(duì)每種因素進(jìn)行等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估;然后根據(jù)模糊理論,構(gòu)造模糊映射,用隸屬度函數(shù)來描述模糊邊界、構(gòu)建矩陣,將矩陣中的元素作為BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入層數(shù)據(jù);最后用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)其進(jìn)行處理并輸出評(píng)估對(duì)象的評(píng)估結(jié)果等級(jí)[5],該算法具體實(shí)現(xiàn)過程如下:

1)建立一組信息安全風(fēng)險(xiǎn)因素集合,設(shè)為:

2)為資產(chǎn)A、威脅T和脆弱性V構(gòu)建不同的判斷集,設(shè)為:

3)專家根據(jù)判斷集B對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素集A中的各個(gè)因素進(jìn)行評(píng)估并給出評(píng)估結(jié)果,模糊映射構(gòu)造如下:

其中,f表示映射,即因素集A中元素ai與判斷集B之間的關(guān)系映射,根據(jù)判斷集B的隸屬度向量求隸屬度矩陣如下所示:

4)由上式得各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)應(yīng)于資產(chǎn)A、威脅T和脆弱性V的隸屬度矩陣可分別表示為Pc、Pt和Pf,設(shè)各風(fēng)險(xiǎn)因素的隸屬權(quán)向量為:

資產(chǎn)判斷集、威脅判斷集和脆弱性判斷集的指標(biāo)權(quán)向量分別表示為:

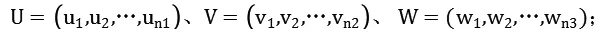

5)利用上述三種權(quán)向量構(gòu)造BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),基于模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的信息安全預(yù)測(cè)流程圖如圖1所示:

圖1 基于模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的信息安全預(yù)測(cè)流程圖

2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)仿真實(shí)驗(yàn)

2.1 基于模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的信息安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型性能分析

利用上述模型對(duì)5個(gè)實(shí)驗(yàn)樣本進(jìn)行測(cè)試,得到相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估結(jié)果如圖2所示。由圖中可以看出,本文提出的模型預(yù)測(cè)的曲線與實(shí)際評(píng)估結(jié)果曲線基本一致,誤差非常小,因此,本文提出的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法是一種有效的評(píng)估方法。

2.2 對(duì)比模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法與傳統(tǒng)算法

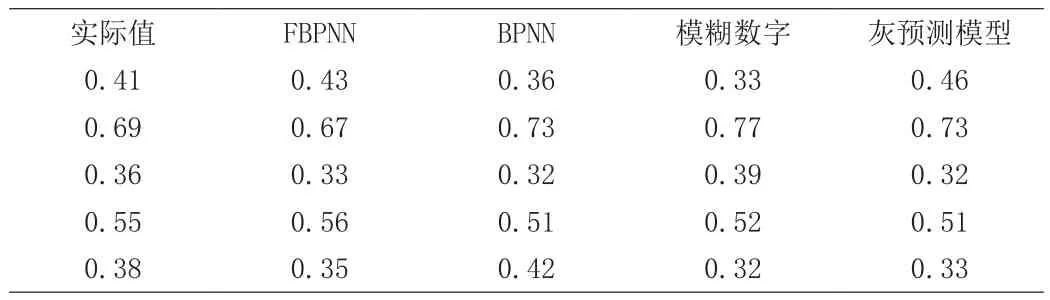

對(duì)比本文提出的信息安全預(yù)測(cè)方法和其他傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法,用相同的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分別代入BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、模糊數(shù)學(xué)和灰色預(yù)測(cè)模型,結(jié)果顯示在表1中,根據(jù)該結(jié)果可得出本文提出的方法最優(yōu)。驗(yàn)證了本文所提出的結(jié)合兩種算法模型的方法能夠有效地降低神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入層的主觀性,同時(shí)也避免了傳統(tǒng)模型評(píng)估的復(fù)雜性,使得該模型對(duì)比其他傳統(tǒng)模型進(jìn)行信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果更加準(zhǔn)確。

圖2 實(shí)際值與預(yù)測(cè)值結(jié)果對(duì)比

表1 各模型輸出結(jié)果比較

3.結(jié)論

本文采用模糊理論與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方法來構(gòu)建信息安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型,經(jīng)仿真實(shí)驗(yàn)測(cè)試結(jié)果表明,采用該模型進(jìn)行預(yù)測(cè)評(píng)估得到的結(jié)果比其他傳統(tǒng)方法得到的結(jié)果更加準(zhǔn)確。本文利用模糊的概念量化了一些主觀因素,降低了主觀性的影響,避免了算法的復(fù)雜性,提高了模型估計(jì)的準(zhǔn)確性。