基于TRIZ理論的物流管理專業研究生創新能力培養

丁 鋒

(商丘師范學院,河南 商丘 476000)

1 引言

根據教育部高校物流專業教學指導委員會公布的數據,到2011年底,我國大專以上物流人才需求量為已經超過30萬人,物流人才已成為我國12類緊缺人才之一。研究生教育作為整個國民教育體系的最高端,是國家創新體系的重要組成部分,代表著國家的高等教育水平,在增強國家自主創新能力中具有極為重要的作用[1]。在物流管理專業研究生的培養質量特別是在創新能力培養方面,與其他國家相比還有很大差距。面對我國當前物流管理人才緊缺以及創新能力不足的局面,高校應如何利用現有資源,創新性的培養適應現代社會需要的物流管理人才成為物流專業面臨的亟待解決的重要課題。

2 物流管理專業研究生創新能力不足的原因

2.1 理念與文化的制約

目前,許多研究生習慣接受和掌握現有的知識,不敢挑戰已有的學說或權威觀點,墨守成規,難以做出突破性創新。不少高校辦學理念存在某些偏差,重規模和攀比升格,輕質量和特色建設,對物流管理專業研究生而言,掌握物流基礎知識和基本理論幾乎是第一要義,在一定程度上使得研究生教育教學轉換成對基礎知識的掌握和應用,然而,問題是需要發現,特別是有價值的問題更要費心力去探索和質疑。”為學患無疑,疑則有進“,質疑旨在發現問題,而發現問題,是創新的第一步[2]。同時,學校創新文化不夠寬松,缺乏民主、寬容和爭鳴的創新文化氛圍以及鼓勵競爭、引領創新的激勵政策,不利于研究生綜合創造能力的培養。

2.2 缺乏創新思維和創新精神

創新思維是一切具有嶄新內容的思維形式的總和,是指對事物間的聯系進行前所未有的思考,進而創造出新事物的一種思維方法,它比一般的邏輯思維更高級。創新精神指具有綜合運用已有的知識、技能和方法,提出新觀點或方法的思維能力和進行發明創造、革新的意志、勇氣和信心。創新思維是創新的先導,創新精神是創新的精神支柱。只有具備較強的創新思維和勇于探索、敢于懷疑的創新精神,才能做到有所創新,而目前我國研究生正缺乏這一點。在一項針對我國31個省2 253名研究生科學素質的抽樣調查,結果顯示目前我國研究生的科學精神不強、科學意識模糊,幾乎67%的研究生缺乏捍衛真理的精神,許多研究生學習方法機械,缺乏創新意識和獨立思考、自主探索的激情和動力,不敢大膽批評錯誤觀點和問題,獨立觀察、分析和解決問題的能力也明顯不足[3]。同時,從我國留學生在國外大學的表現可以看出,他們在實踐創新能力方面存在明顯不足,國外大學校長在第三屆中外大學校長論壇上對中國學生的評價是勤奮有余,創新不足,缺少敢于冒險和具有挑戰精神的學生。

2.3 缺乏科學規范的培養方案

如上所述,創新能力產生的前提是創新思維的培養。因此,在大力實施研究生創新教育的當今,應把著力培養物流管理專業研究生的創新思維和創新精神看作研究生培養中考慮的重中之重。然而,目前不少高校的物流管理專業研究生培養方案存在不足:在培養目標上,大多只重視學術型人才的培養而輕視應用型人才培養;在培養方法上,許多教師仍沿襲舊傳統,采取”填鴨式”教學方法,學生的啟發、研討不夠,難以做到教學相長,同時,缺乏物流管理的實踐與科研訓練,課堂理論大班教學仍占主流,疏于思維啟發,以至于出現研究生教育本科化傾向;在論文寫作方面,由于研究生主要以在導師的指導下從事相關研究為主,因此他們在多數時間里處于一種較為被動的地位,有些研究生為了應付,甚至不進行調研活動,嚴重影響著研究生創新能力的培養[4]。

2.4 缺乏有保障的資源條件

在“軟件”方面,隨著我國研究生大規模擴招,研究生導師方面暴露出一些問題,現有導師隊伍的整體情況對研究生創新能力的培養存在一定的制約:首先,導師數量不足,一些專業一個導師帶十幾甚至幾十個研究生,這就導致其往往無暇精心培養,更不利于物流管理專業研究生創新能力的培養;其次,部分導師的水平偏低。導師數量的不足導致其遴選標準被放寬,使得一些不具備指導物流管理專業研究生水平的老師進入導師隊伍,而且有些導師沒有科研課題,無法給學生提供科研實踐的機會和條件,影響研究生創新能力的培養;此外,部分導師責任心不強,有的導師把主要精力放在科研、校外兼職或行政事務上,對學生采取放任的態度。在硬件方面,研究生規模的迅速擴大導致學校生均可支配物流管理教育資源越來越緊張,物流管理圖書資料以及實驗儀器設備等不能滿足研究生培養的要求,阻礙了學生創新能力的提高。

作為教育工作者,我們應該冷靜分析物流管理專業研究生培養中存在的問題,探索創新教育,不斷提高他們的創新能力。長期以來,學者們不斷探索培養創新能力的途徑和方法,并取得了許多成果,如奧斯本檢核表法、頭腦風暴法、試錯法等等,但在實際工作中,上述方法的表現并不十分理想[5]。為此學者們開始研究是否存在一種創新方法,即可以遵照一定的方法和準則,實現創新或發明創造。

3 TRIZ基本原理及其方法

3.1 TRIZ理論

TRIZ是“解決創新性問題的理論”的俄文縮寫,其英文譯為 TIPS(Theory of Inventive Problem Solving)。1946 年前蘇聯著名發明家G.S.Ahshuller及其同事通過分析世界近250萬件高水平的發明專利,并且綜合多學科領域的創新原理和法則,創立了TRIZ理論體系,其目的是研究人類發明創造、解決各種技術問題和實現創新的有關科學原理和法則。該理論的核心思想認為:技術的變革、產品的創新和改進都有其客觀規律性,即具有系統進化的規律和模式,各種矛盾的不斷解決是推動這種進化的主要動力,用盡量少的資源實現盡量多的功能是技術系統發展的理想狀態。

如今TRIZ理論已在全世界廣泛應用,并已創造出成千上萬項重大發明創造。經過半個多世紀的發展,TRIZ理論和方法已發展成為一套解決新產品開發和創新問題的成熟的理論和方法體系,并經實踐的檢驗,效果顯著。

3.2 TRIZ理論對創新活動的支持

TRIZ理論對創新活動的支持主要表現在創新思維的培養上:即引導、促使、幫助設計人員去創新思維并有利于他們去創新思維[6]。實踐證明,相對于其他創新方法,TRIZ理論更能揭示出發明創造的規律和原理,這些規律和原理可以告訴人們確認并解決創新問題,并對結果具有預測和可控性。該理論是基于技術演化規律來實現創新活動,如果人們掌握了這些規律,可大大地加快創新進程,并能能動地進行創新活動,提升自主創新水平。

在創新活動的過程中,TRIZ理論主要運用一系列的工具和分析方法對其進行支持,其一般程序主要包括:首先將待解決的創新問題轉化為標準的TRIZ問題,其次運用TRIZ理論中的工具求出TRIZ問題的普適解(模擬解),最后將該解再轉化為所研究領域的解(特解)。總體來說,TRIZ理論具體求解創新問題的工具和方法主要包括:技術演化規律、矛盾矩陣、39個工程技術特性、40條創新原理、物一模型場分析方法、76個標準解法、發明問題解決算法(ARIZ)、知識庫等。技術演化規律的核心是技術往往向不斷增加的理想狀態演化,該狀態意味著現有資源的利用達到最優,同時在演化過程中,可在微觀層次上形成若干條演化路線,這些路線能夠指導人們了解技術演化的趨勢以及預測其發展方向;在解決技術系統進化問題時,TRIZ理論是首先從系統矛盾入手,技術系統通常分為兩種矛盾,即物理矛盾和技術矛盾,前者是技術系統一個因素表現出來的相反特性,后者是由系統中兩個因素導致的矛盾。在解決技術矛盾時,Altshuller將從4萬個發明專利中總結出產生矛盾的39個參數,并分別在坐標軸上賦予改進的參數和惡化的參數,橫軸與縱軸的交叉點代表一對參數沖突,進而構成39×39的矛盾矩陣。同時,Altshuller還總結了40項創新原則,研究人員根據所分析出的技術矛盾的兩個參數,然后選用相關原則進行發明創造。然而,如果研究人員無法確定這兩個主要參數,可選擇TRIZ理論的另一分析工具:物一場模型,即首先利用該模型判斷問題的類型,然后選擇相應的標準方法解。在解決物理矛盾時,可利用TRIZ理論提供的主要分隔方法,包括時間分離、空間分離、部分與整體分離以及條件分離系統級別分離等方法。

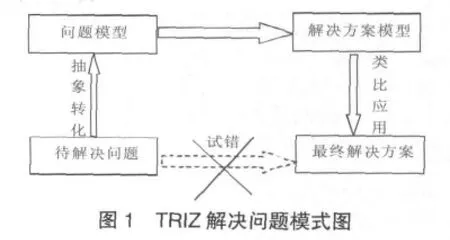

TRIZ理論提供的創新原理和創新問題標準解法,可以解決一般的較為簡單的發明創新問題,而對于較為復雜的非標準發明的問題,TRIZ理論則提供了另外一種重要工具:發明問題解決算法(ARIZ)。該算法主要解決復雜情景、矛盾不明確的創新問題,其解決問題的思路是首先對初始問題進行一系列非計算性的邏輯過程,如變形和再定義,然后對問題進行逐步深入分析和轉化,最后解決問題。應用ARIZ包括以下9個步驟:①分析問題;②構造問題的模型;③描述理想狀態的結果;④利用外部物質和場外資源;⑤利用知識庫解決物理沖突:⑥如果問題沒有得到解決,改變或重新描述問題;⑦分析消除物理沖突的方法;⑧將所求出的原理解具體化;⑨分析全過程的合理性。圖1為TRIZ理論解決問題的模式。

4 TRIZ理論在物流管理專業研究生創新能力培養中的運用

以TRIZ理論為創新教育指導,對物流管理專業研究生創新能力的培養可以在以下幾個方面系統地推進。

4.1 構建系統的物流管理專業研究生創新能力培養體系

長期以來,“創新無規律可循”的思想使得人們習慣于運用經驗的方法解決創新問題,但這些方法比較零散、效率低,可操作性差,不具有系統性和規律性,往往適用于一些簡單直觀的技術問題,難以系統地培養和提高物流管理專業研究生的創新能力。作為一個系統創新理論,TRIZ理論具有一定的系統性和復雜性,因此往往需要經過較長時間的學習和訓練過程才能熟練運用,很多人寧愿花時間在低效率的創新上,也不愿去系統地學習和掌握TRIZ理論,造成目前仍無法擺脫零散的、以具體事例為主的經驗式創新能力培養方式。因此,只有改變傳統創新觀念,系統掌握TRIZ理論的方法和工具,并且建立合適的基于TRIZ理論的物流管理專業教師教學與學生學習的創新效果評價指標,系統地構建物流管理專業研究生的創新能力培養體系,才能形成創新教育的合力,提高創新效率。

4.2 運用TRIZ理論武裝現有導師隊伍

在研究生的學習中,導師是其最直接的培育者,實施創新教育,必須建立一支具有創新精神的導師隊伍。為此,用TRIZ理論武裝物流管理專業導師隊伍,讓其掌握TRIZ理論的精髓,根據TRIZ的創新方法研究科研、教育教學,并把創新能力的培養作為導師考核評價的一部分;同時,要提高導師隊伍的綜合素質,建立開放式的導師遴選、監督和考核體系,鼓勵建設創新性的導師團隊,為導師開展物流管理學科創新學術活動和實踐提供支持。此外,導師也應從物流管理創新實踐中探索創新能力形成和發展的規律,利用國內外物流管理學術會議、例會等形式交流對TRIZ理論的學習經驗,為物流管理專業研究生的創新教育提供最直接和最深刻的體驗,全面提高其創新能力。

4.3 建立TRIZ理論網絡和實踐平臺

搭建物流管理專業研究生學術交流、開展TRIZ理論創新實踐和創新思維訓練的平臺,物流管理專業研究在平臺內進行交流與合作,有助于創新活動的展開和創新成果的形成。首先,建立TRIZ理論網絡平臺,在物流管理學科網站上開辦TRIZ理論學習專欄,上傳各種有關TRIZ理論的技術、知識或相關案例,并進行網上討論和互動,開放式的培養學生的創新能力。其次,在物流管理專業研究生實踐平臺內建立TRIZ理論實踐基地,推進產學研合作,建立基于TRIZ理論的物流管理專業研究生實踐基地,一方面,在校內鼓勵物流管理專業研究生參加科研項目的同時積極鼓勵其參加各種物流科技競賽,并以TRIZ理論為指導對參賽研究生進行創新理論教育、優化資源配置,通過具體科技競賽實踐創新理論,有助于物流管理專業研究生創新意識的培養,提高其團隊協作、動手能力、獨立思考和解決問題的能力;另一方面,與物流企業開展合作,發揮物流企業在實驗設備、經費等方面的優勢,讓學生運用TRIZ理論對實際問題進行分析和求解,以此提升其應用TRIZ理論和專業知識解決實際問題的能力及創業能力。

4.4 在科研立項、畢業設計中實踐TRIZ理論

科研項目和畢業設計是物流管理專業研究生學習生涯中十分重要的內容,是物流管理知識和理論的綜合訓練,也是應用TRIZ理論培養其創新能力的重要載體。在具體的實踐中,解決問題的過程以研究生本人為主,根據TRIZ理論的具體方法和工具,從物流管理科研項目或畢業設計的查新、檢索、研究的可行性以及技術路線的制定,尋求沖突與矛盾的解決方法;同時,根據每步研究的難易,合理分配時間,制定明確的進度計劃,按照計劃,嚴格開展物流管理學科試驗,在實踐的過程中發現問題,解決問題、創新問題,科研項目和畢業設計的創新性解決對研究生創新能力的培養作用巨大。

4.5 加強多領域多學科知識交叉學習

作為創新的有效工具,TKIZ創新理論經常結合仿生、組合、移植等方法以及借用相關或非相關領域的知識、原理和方法解決技術創新問題,同時,地區生活習慣、民眾文化、宗教因素也為產品的創新提供思路和方向。因此,物流管理專業研究生應該對TRIZ理論樹立正確的認識,并非掌握了TRIZ理論的技術和方法就可以進行創新活動。在運用TRIZ理論進行創新活動時,不僅要學習扎實的物流管理專業知識,同時還要將物流管理知識和人文底蘊相互結合,以此來進行高水平的創造活動,提高自身的創新能力和創新水平。

5 結語

當前我國的物流管理專業研究生教育正處于蓬勃發展時期,但在創新能力培養方面與其他國家相比還有很多不足,因此,必須高度重視物流管理專業研究生創新能力的培養。對于高校來說,物流管理專業研究生創新能力的培養是一項系統工程,要根據研究生的教育計劃和創新能力培養規律,提高研究生的創新能力。TRIZ理論表明,創新活動具有一定的內在規律性,人的創新能力經過一定的學習和實踐是可以得到提升的,研究生通過TRIZ理論的學習和實踐,可以激發起創新熱情和潛能。經過半個多世紀的發展,TRIZ理論已經發展成為比較成熟的創新理論,具有一套非常有效的解決創新問題的工具和方法體系,并已經受到世界各國學術界的重視,建立基于TRIZ 理論的研究生創新能力培養體系,將會是高等院校培養創新型高層次人才的有效途徑。

[1]陳至立.在國務院學位委員會第二十二次會議上的講話[J].學位與研究生教育,2006,(3):l-5.

[2]李忠.研究生創新能力培養面臨的五重障礙[J].學位與研究生教育,2010,(10):47-52.

[3]王章豹,唐書圣.制約研究生創新能力培養的障礙因素及對策[J].江淮論壇,2008(1):128-132.

[4]廖和平,高文華,王克喜.高校研究生創新能力培養的審視與思考[J].學位與研究生教育,2011,(9):33-37.

[5]劉建立.運用TRIZ理論提高農科大學生創新能力[J].高等農業教育,2009,215(5):86-89.

[6]郭宇,廖文和,程筱勝.TRIZ理論與理工科大學生創新能力培養[J].南京航空航天大學學報(社會科學版),2005,7(3):79-82.

[7]江志娟.物流管理專業創新型人才培養模式研究-以欽州學院為例[J].欽州學院學報2010,25(4):51-53.

[8]李亦亮.物流管理專業創業型大學生的培養[J].安慶師范學院學報(