地方政府應急評估研究

童文瑩 張海波

(1.南京師范大學 社會發展學院,江蘇南京 210097;2.南京大學 政府管理學院,江蘇南京 210093)

一、引言

2007年11月1日實施的《突發事件應對法》,對應急管理中的評估提出了要求。該法第五十九條規定:突發事件應急處置工作結束后,履行統一領導職責的人民政府應當立即組織對突發事件造成的損失進行評估,組織受影響地區盡快恢復生產、生活、工作和社會秩序,制定恢復重建計劃,并向上一級人民政府報告;第六十一條規定:履行統一領導職責的人民政府應當及時查明突發事件的發生經過和原因,總結突發事件應急處置工作的經驗教訓,制定改進措施,并向上一級人民政府提出報告。

可見,《突發事件應對法》涉及了三種評估:一是對突發事件損失的評估(簡稱“損失評估”),二是對突發事件原因的評估(簡稱“原因評估”),三是對突發事件應急處置工作經驗教訓的評估(簡稱“處置評估”)。這三種評估各有所長:“損失評估”為應急行動的展開和應急資源的配置提供參照,有助于提升應急響應的針對性;“原因評估”為突發事件的預防提供指導,有助于提高應急準備的針對性;“處置評估”為應急措施和應急行動的改進提供依據,有助于提升應急行動的針對性。從寬泛的意義上看,這三種評估都與應急管理有關;從嚴格的意義上看,只有“處置評估”才是對應急管理行為本身的評估,即“應急評估”。

此外,在我國當前的應急管理體系中,作為專業應急管理機構的各級政府應急辦,只適宜組織嚴格意義上的“應急評估”即“處置評估”,難以組織“損失評估”和“原因評估”。這是因為“處置評估”往往是在應急管理體系內進行,應急辦負有相應的職責和權力,而“損失評估”和“原因評估”往往要超出應急管理體系之外,需要協調多方面的力量和資源才能完成任務。

本文就是對地方政府應急處置評估的研究。鑒于應急體系建設的宗旨是“有備無患,以防萬一”,所以并非一定要在突發事件發生并予以處置之后才能進行評估,以便總結經驗教訓;完全可以提前進行,著重評估應急處置能力,以達到有的放矢、增強能力、防患于未然。所以,無論某地是否發生了突發事件及其處置過程,該地的政府都可以自評自身的應急處置能力,并通過應急演練來發現不足、提升能力。

二、地方政府應急評估的內涵

1.地方政府應急能力的定位

對應急能力可以通過兩個維度進行分析:現實能力與潛在能力,絕對能力與相對能力。①張海波、童星:《應急能力評估的理論框架》,《中國行政管理》2009年第4期,第33-37頁。現實能力指那些直接與應急功能有關的能力,潛在能力則指那些與應急功能間接相關的能力,包括經濟實力、社會穩定與政治優勢等;絕對能力指對國家所提出的應急管理制度建設的實現程度,相對能力則指屬地政府應對當地特定風險、多發災害的能力。本研究只討論地方政府的現實應急能力,不涉及潛在應急能力;既討論地方政府的絕對應急能力,也關注相對應急能力。也就是說考查的是地方政府現實的綜合應急能力,包括自然災害、事故災難、公共衛生事件、社會安全事件等四類突發事件應急能力的復合,以及預防與準備、監測與預警、救援與處置、善后與恢復等四個階段應急能力的復合。

2.地方政府應急評估的三種類型

地方政府應急評估可以分為關注輸入的評估、關注過程的評估和關注輸出的評估等三類。關注輸入的評估是對絕對應急能力的評估,關注過程和關注輸出的評估則是對相對應急能力的評估。地方政府的絕對應急能力表現為“一案三制”的建立健全程度,這實際上是應急準備;相對應急能力則表現為“一案三制”在具體突發事件的應急管理中所表現出來的實際能力,既包括應急執行,也包括應急績效。因此,上述地方政府應急評估的三種類型也就是應急準備評估、應急執行評估和應急績效評估。

這三種評估有不同的評估目的。應急準備評估是形成性評估,旨在發現應急管理體系的不完善之處;應急執行評估既可以是形成性評估,用于發現應急管理流程和行為中的不足之處,為改進應急管理流程和行為提供指導,也可以是總結性評估,檢查應急管理流程和行為的執行情況,進行激勵和問責;應急績效評估則主要是總結性評估,得出應急管理績效的總體判斷,評估結果也可以用來激勵和問責。

這三種評估應有不同的評估方法。應急準備評估是對“一案三制”應急管理體系的評估,衡量應急管理制度政策的健全和完善程度,不涉及應急管理的實際效果,因此主要是量的評估;應急執行評估是對應急管理體系政策執行情況的評估,既需要使用質的評估,如對規定的應急行為是否被執行的評估,也需要使用量的評估,如對規定的應急行為被執行程度的評估;應急績效評估是對應急行為最終效果的評估,既有量的評估,如展開應急行動所投入的經濟成本,也有難以量化的評估,如應急行為的政治與社會效益,需要以質的評估為主。

3.地方政府應急評估的三個階段

上述三種評估正好代表了應急能力建設的三個階段,需要分步推進。從宏觀上看,建立健全應急管理體系和制度政策,形成應急準備;將應急管理體系政策應用于屬地突發事件的應急管理,形成應急執行;在地方的政治、經濟、社會與文化環境中,應急執行產生最終效果,形成應急績效。從微觀上看,就某一特定的突發事件而言,上述三種評估也正好針對了事前的應急準備,事中的應急執行,事后的應急效果。對國家而言,應急管理的主要職責是建立應急管理體系和制度政策,并不直接處理具體的突發事件,因此特別關注應急準備。當然,如果發生特別重大的突發事件,也需要國家直接出面應對,但國家的職責主要在于全國動員,這屬于潛在應急能力,不在本研究的討論范圍,具體應急管理則仍由屬地政府負責。對鄉村和社區而言,僅參與應急管理的部分流程,如風險排查、信息報告等,并不存在完整意義上的應急執行,更不存在應急績效。從這種意義上講,地方政府應急評估的內涵特別豐富,最具有典型性。

這也意味著,在現階段,并不是所有的地方政府都可以開展包括應急準備、應急執行、應急績效在內的評估。這與我國應急管理體系的建設進程有關。建國以來,應急管理體系建設大致分為兩代:第一代,單一災種防災減災。早在上世紀50年代,就建立了水利部、地震局、氣象局等專業性的防災減災機構,各自負責所轄領域的災害預防和搶險救災。第二代,綜合應急管理體系。2003年“SARS事件”之后,各類災害被統一抽象為“突發事件”,各類災害的預防與應對被統一抽象為“應急管理”,依此建立了突發事件應急管理的組織體系、一般程序、法律規范與行動方案,簡稱“一案三制”。目前還處在“第二代”的第一階段,綜合應急管理體系的最大特征就是“一般化”:應急體制的同構化、應急機制的標準化、應急法制的原則化、應急預案的普遍化。因此,對地方政府而言,“一案三制”只是為應急管理體系政策確立了一個框架,這一框架還需要進一步轉化為地方政府的應急能力。不同的地方政府,轉化的進度并不相同,也就會產生應急能力所處階段的差異。首先,應急準備上的差異。各地方政府“一案三制”框架體系的形成時間并不一致,《突發事件應對法》的生效只是標志著“一案三制”在國家層面的確立,并不意味著所有的地方政府都已經形成了基于本地實際的應急管理體系政策。應急準備評估正是依據國家“一案三制”的標準,衡量各地將其落實、轉化的程度。其次,應急執行上的差異。“一案三制”只是提供了一個綜合的、總體的政策框架,地方政府需要在“一案三制”的總體框架之下建立適合于本地突發事件應急管理實際情況的細則,規范具體突發事件的應急處置。再次,應急績效上的差異。應急準備和應急執行的差異必然導致應急績效的差異。如果某地方政府缺乏應急管理的具體細則,應急執行評估也就失去了依據,自然無法進行,更談不上應急績效評估。因此從全國范圍看,不是所有的地方政府都適合開展全部意義上的應急評估,多數地方只適合開展應急準備評估,少數地方可以開展應急執行評估,而應急績效評估目前尚不具備實踐的條件。

綜上,對地方政府而言,這三種評估的實質是:(1)應急準備評估:以“一案三制”為標準,衡量地方政府應急管理體系政策建立與完善的程度;(2)應急執行評估:以地方政府應急管理體系政策為標準,衡量其在具體應急行為中的執行程度;(3)應急績效評估:以具體的應急行為的后果為對象,衡量應急行為的投入與產出的合理程度。

三、地方政府應急評估的政策框架

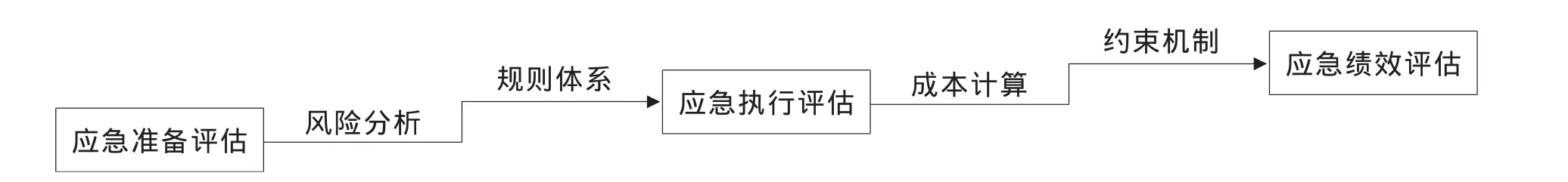

對同一地方政府而言,這三種評估是循序漸進的,它們共同構成了地方政府應急評估的政策框架。其中,應急執行評估是應急準備評估的發展,這中間的關鍵一步就是進行風險分析,形成在地方政府層面的應急管理規則體系;應急績效評估又是應急執行評估的發展,這中間的關鍵一步是進行成本計算,建立在地方政府層面的應急管理約束機制。從目前來看,《突發事件應對法》所確立的“一案三制”主要是對應急管理進行授權,還未建立應急管理的約束機制(見圖1)。

圖1 應急準備評估、應急執行評估與應急績效評估的關聯

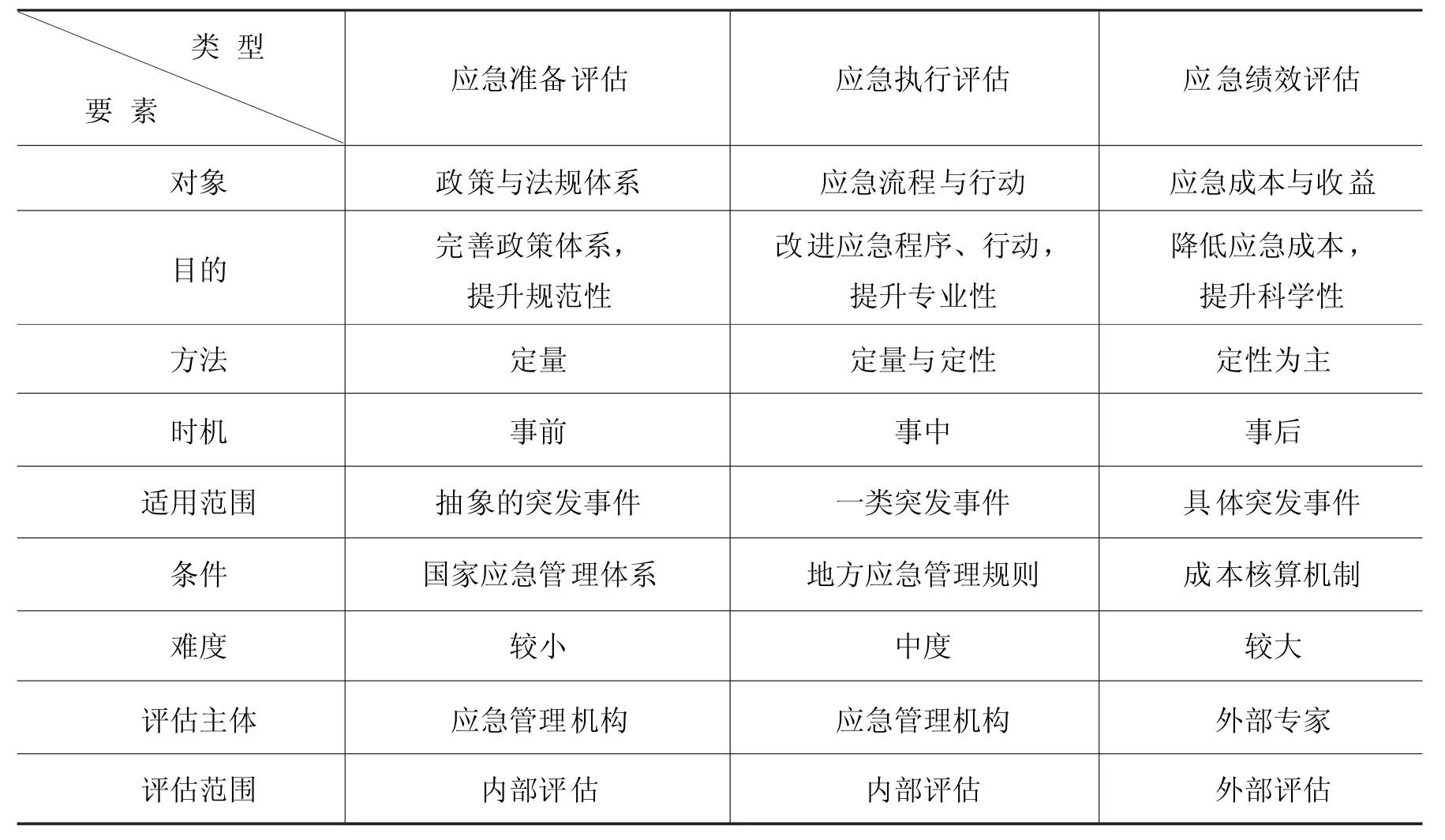

表1 地方政府應急準備評估、應急執行評估與應急績效評估的要素

具體來看,地方政府應急評估政策體系的要素如表1所示。

(1)對象:應急準備評估的對象是應急管理的政策與法規體系;應急執行評估的對象是應急流程與行動;應急績效評估的對象則是應急成本與收益。

(2)目的:應急準備評估的目的是完善應急管理政策體系,提升應急準備能力,加強應急管理的規范性;應急執行評估的目的是改進應急程序與行動,提升應急處置能力,加強應急管理的專業性;應急績效評估的目的則是降低應急成本,提升應急績效,加強應急管理的科學性。

(3)方法:應急準備評估主要采用定量方法;應急執行評估既需要采用定量方法,也需要采用定性方法;應急績效評估目前只能采用定性方法。

(4)時機:應急準備評估不針對具體的突發事件,總體上是一種事前評估;應急執行評估是事中評估,需要對應急程序和行動進行觀察和記錄;應急績效評估則是事后評估。

(5)適用范圍:應急準備評估只涉及抽象的突發事件;應急執行評估可適用于一類突發事件;應急績效評估則可適用于具體的突發事件。

(6)條件:應急準備評估的前提條件是國家建立了應急管理政策體系;應急執行評估的前提條件是地方建立了應急管理規則體系;應急績效評估的前提條件則是建立了成本核算機制。

(7)難度:應急準備評估難度最小;應急執行評估難度居中;應急績效評估則難度最大。

(8)評估主體:應急準備評估和應急執行評估的主體都可以是應急管理機構;應急績效評估則應該由外部專家來主持。

(9)評估范圍:應急準備評估與應急執行評估可以是內部評估,評估結果主要用于內部工作改進;應急績效評估則應該是外部評估,評估結果應該向社會公開。

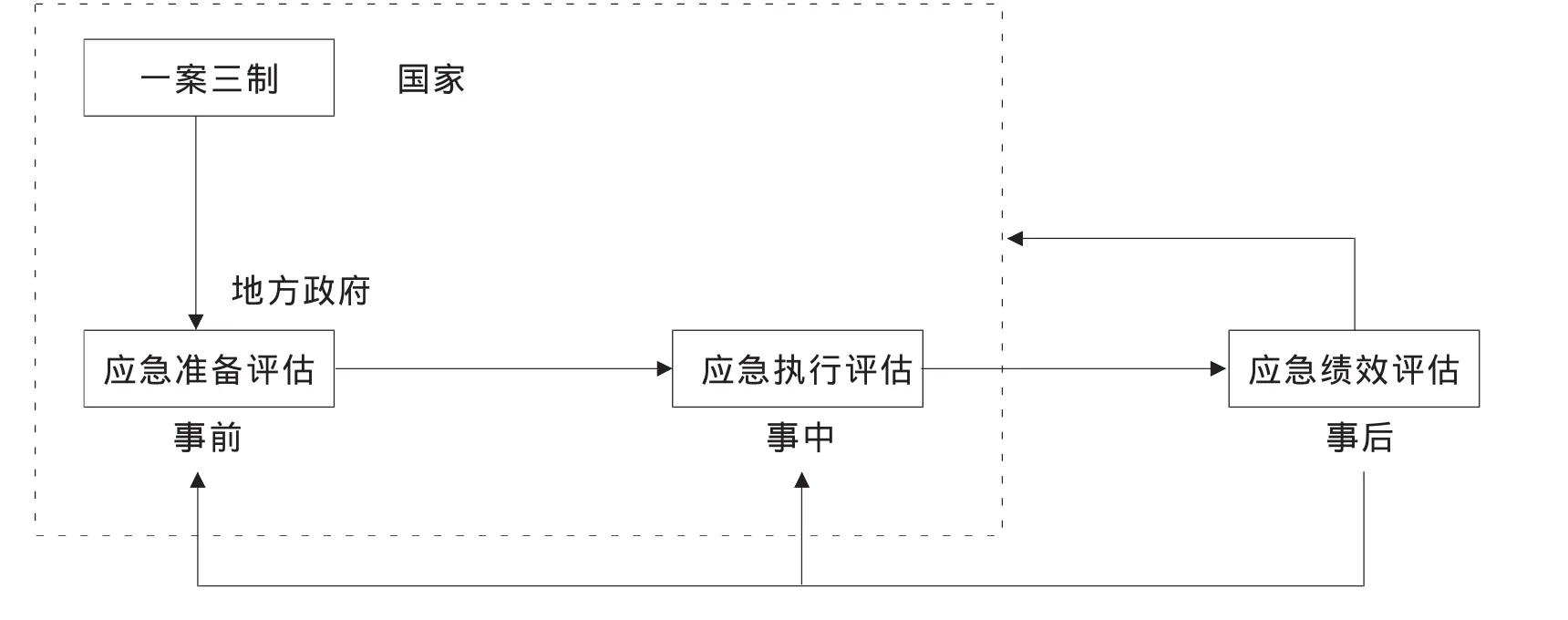

圖2 “一案三制”下的應急評估的政策框架

這三種評估具有不同的功能,可以形成動態循環,推動應急能力的持續提升。從評估的推行路徑來看,國家層面的“一案三制”應急管理政策體系是地方政府應急管理政策體系和事前的應急準備評估的基礎,事前的應急準備評估又是事中的應急執行評估的基礎,在應急準備評估和應急執行評估的基礎上,才有條件開展事后的應急績效評估。從評估結果的反饋路徑來看,應急執行評估的結果可以反饋于應急準備,發現應急準備中的漏洞,加強應急準備的制度建設;應急績效評估的結果不僅可以直接反饋于應急準備和應急執行,還可以反饋于整個應急管理政策體系(見圖2)。

從上述要素來看,多數地方政府目前雖然已經具備了開展應急準備評估的條件,但并未開展相應的應急準備評估,因此對應急準備評估的研究仍有普遍的政策指導作用;部分地方政府具備開展應急執行評估的條件,但只在研究階段,嘗試進行政策實踐,因此對應急執行評估的研究具有政策前瞻價值;而對應急績效評估的研究則仍處于學術研究階段。

四、地方政府應急準備評估指標探討

美國聯邦緊急事務管理局(Federal Emergency Management Agency,簡稱 FEMA)與國家應急管理協會(National Emergency Management Association,簡稱 NEMA),于1997年共同開發了一套適用于州、屬地、列島的應急準備評估指標體系——美國應急準備能力評估體系(Capability Assessment for Readiness,簡稱 CAR)。2000年,FEMA和NEMA聯合對CAR進行了修訂。此外,在FEMA系統內,又從CAR發展出地方應急準備能力評估體系(Local Capability Assessment of Readiness,簡稱LCAR),主要用于縣一級地方政府應急準備評估。①張歡:《應急管理評估》,中國勞動社會保障出版社2010年版,第103頁。CAR及其評估方式具有首創意義,不僅對美國的應急準備評估具有奠基作用,對包括中國在內的其他國家的應急評估也具有重要的啟示和參考價值。

國內類似的政策實踐主要有兩個:一是我國臺灣財團法人消防安全中心基金會受“行政院”災害防救委員會的委托,提出應急能力考核體系無論是在“中央”還是在地方政府層面,都由減災、整備、緊急應變和恢復重建等4大基本項目、19個子項目組成。①施邦祝:《災害防救工作執行績效評估之研究》,(臺灣)“行政院”災害防救委員會委托研究報告,2003年。二是中國安全生產科學院承擔國家“十五”科技攻關課題“城市突發公共事件應急能力評估體系”,初步提出了城市應急能力評估指標體系。該體系包括18個一級指標、76個二級指標和405個三級指標。②鄧云峰、鄭雙忠、劉功智、劉鐵民:《城市應急能力評估體系研究》,《中國安全生產科學技術》2005年第6期,第33-36頁。

必須看到,應急準備評估的標準具有很大的彈性,那就是預期的突發事件所造成的壓力,為應對預期的突發事件需要進行相應的應急準備。但這有兩點不同:一是在實踐中,應急能力建設往往是壓力驅動型,如果經常遭遇某類突發事件,則對該類突發事件的應急能力就強,例如,頻繁遭遇暴雨的地方應對暴雨的能力通常比極少遭遇暴雨的地方強,這就意味著在全國范圍內,應急能力缺乏一個統一的評判標準;二是在中國,政府擁有足量的資源,即使不通過“一案三制”體系,最終仍有可能控制住突發事件,也很難說其應急能力低下。當然,按照本研究的分類,這屬于潛在的應急能力,不在“一案三制”政策框架之下。因此,如果依據應對突發事件所需要具備的預期能力來開展應急準備評估,那在全國范圍內將缺乏統一的標準,不具有可操作性。

這實際上涉及到評估技術中最難的一環——評估的一致性,即評估者如何就被評估對象的能力按同一個標準進行判斷。如果這個問題不解決,所有的評估結果的參考意義將大打折扣。2007年《突發事件應對法》的發布為應急準備評估提供了統一的標準;對地方政府而言,應急準備評估就是檢查《突發事件應對法》所確定的“一案三制”在本地的落實情況。當然,由于政策必須經過行政層級的傳導,逐層落實,因此即使是地方政府,應急準備評估也可分層進行,分別檢驗“一案三制”在市、區縣、街道、社區的落實情況。

按照《突發事件應對法》的要求,針對區縣層級,本研究提出以下的“地方政府應急準備評估指標體系”,見表2所示。

這套指標體系幾乎是嚴格按照《突發事件應對法》的要求,評估區、縣級地方政府應急準備情況。《突發事件應對法》只是提出了原則性的要求,其具體實施還必須在屬地政府的管轄范圍內明確相關細節,并體現為預案文本、機構、編制、人員、場所、設備、制度、辦法、計劃、數據庫(地圖)、裝備等靜態形式,從而也就完成了應急準備的過程。需要指出的是,運用這種方式進行應急準備評估比較具有客觀性,并在一定程度上解決了應急評估中的一致性問題。當然,這套指標體系仍存在兩個問題:一是過于粗疏,有些關鍵性的應急準備還未涉及;二是統一的制度要求當中的某些具體規定,可能并不適用或效果不佳。這就需要進一步開展應急執行評估,通過應急執行評估,一方面發現這些具體的規則在執行中的情況和缺陷,另一方面也可以為規則的修訂提供反饋意見,還可以提出一些新的規則需求。

五、地方政府應急執行與應急績效評估研究

盡管絕大多數地方還不具備進行應急執行特別是應急績效評估的條件,但并不意味著對應急執行和應急績效評估不可以進行帶有前瞻性的研究。

1.地方政府應急執行評估研究

這項研究的當務之急是解決指標體系和評估方法問題。

指標體系的構建思路為:第一步,應急流程是否完整?即一級指標,是否包括了預防與準備、預警與監測、救援與處置、善后與恢復中的關鍵流程,這都是《突發事件應對法》有明確要求的;第二步,應急行為是否合乎規范?即二級指標,是否包括了應急預案、工作規范、工作手冊中提出的要求,這是各地通過應急準備評估所必須有的,各項應急預案、辦法、政策條文等有明確規定的;第三步,應急行為是否有效、合適?即關于行為的描述部分,描述至少要包括行為時間、行為人、行為對象、行為效果四大要素;最后是備注部分,考慮到有的行為是有針對性的,比如專門針對特大突發事件的。其中,第二步是關鍵,需要對已有的與應急管理相關的預案、政策文件、制度規范進行梳理,提煉出行為規范。凡是已有的相關政策文件中沒有明確提出的要求,暫時還不能作為評價標準,否則在執行中容易引起爭議。第三步是難點,因為它涉及到對行為的有效性、充分性、適度性進行評估,而這很難事先規定,只能對行為的要素進行記錄,然后通過事后的研討會進行分析。

至于評估方法,可以采用:(1)關鍵有效行為分析。對應急流程中的關鍵有效行為依據SMART原則進行評估,即評估該行為的具體性(specific)、可度量性(measureable)、可實現性(attainable)、 關 聯 性(relevant)與 時 限(time bounded)。(2)行為觀察法。對應急行動的展開過程進行參與式觀察并記錄。(3)分類評估。雖然自然災害、事故災難、公共衛生事件、社會安全事件的應急管理流程相同,但每類事件的關鍵有效行為不同,判斷行為執行情況所依據的標準也不相同,因此,只能分類進行評估。

2.地方政府應急績效評估研究

目前,國內學界對應急績效的研究尚處于起步階段,應急績效評估尚不具備開展的條件。當務之急是澄清應急績效的內涵,明確應急績效的關鍵約束變量,從而發展應急行為的限制性規則。在此基礎上,應急績效評估才具有實質意義,并能反饋于應急管理政策實踐,推動應急能力的實質提升。

首先,對應急績效內涵的理解和界定是開展應急績效評估的邏輯起點。美國“國家績效管理小組”在《美國公共服務:績效評估的最佳實踐》中指出,績效評估是“測量達到既定目標的情況——包括將資源轉化為公共物品及服務(產出)的效率、產出的質量(他們向顧客提供服務的質量和顧客的滿意度)、結果(行為的實際效果與其預期目標相比較),及其在達成計劃目標過程中政府運作效率的一個過程”。詹姆斯·威爾遜(James Q.Wilson)認為,政府績效評估意味著這樣一種制度設計,在該制度框架下以取得的結果而不是以投入要素作為判斷政府公共部門的標準。奧斯本(Osborne)和蓋布勒(Gabler)也認為,政府績效評估要改變以過程為導向的控制機制,謀求以結果為導向的控制機制。①David Osborne&Ted Gaebler,Reinventing Government:How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector.New York:Addison-Wesley Publishing Company,Inc.1992,PP.108-138.可見,績效關注的是結果,而非過程。作為政府績效的一個維度,應急績效也是如此,它關注應急管理的結果,而非應急管理的過程。

現在個別地方已經通過立法(如2010年6月發布的《廣東省突發事件應對條例》第五十一條規定:縣級以上人民政府應當將突發事件防范和應對工作納入行政機關主要負責人和有關負責人年度績效考核范圍)、試點(如深圳市寶安區始于2009年的試點)等嘗試政府應急績效評估,但涉及到的指標主要是應對和處置突發事件沒有發生差錯,以及突發事件信息的遲報、漏報率。然而,“遲報、漏報”只是應急管理的中間過程,而非應急管理的結果;“應對和處置突發事件沒有發生差錯”也是對應急管理過程的控制,而非對應急管理結果的控制。什么是應急管理的結果呢?通常來看,突發事件有三種后果——人員傷亡、財產損失、社會失序,應急管理的結果也就相應地表現為通過應急管理所挽救或避免的人員傷亡、財產損失和社會失序,這不僅包括了應急處置的績效,也包括了預防的績效,因為通過預防沒有發生突發事件就意味著沒有人員傷亡、財產損失或輕微的社會失序。因此,應急管理的績效可包括:(1)預防有效,突發事件未發生;(2)應急管理減少的人員傷亡;(3)應急管理挽回的經濟損失;(4)應急管理避免的社會失序(可轉化為社會秩序恢復的時間)。在這一思路上,張風華等曾進行的研究頗有啟示,他將人員傷亡、經濟損失和震后恢復時間作為衡量城市防震減災能力的準則,提出了構成城市防震減災能力指標體系的6大要素,并列出具體測量和評價這6大要素的20多個二級指標和77個三級指標。①張風華、謝禮立、范立礎:《城市防震減災能力評估研究》,《地震學報》2004年第3期,第318-330頁。

其次,必須明確應急績效的約束變量并發展出應急管理的限制性規則。菲利普·庫珀(Phillip J.Cooper)認為,政府績效評估作為一種市場責任機制包括四種方式:一是“經濟學的效率假設”;二是“采取成本—收益的分析方式”;三是“按投入和產出的模式來確定績效標準”;四是“以顧客滿意為基礎來定義市場責任機制”。②[美]菲利普·庫珀:《二十一世紀的公共行政:挑戰與改革》,王巧玲、李文釗等譯,中國人民大學出版社2006年版,第83-88頁。尼古拉斯·亨利(Nicholas Henry)將美國政府績效評估的歷史劃分為五個時期:一是效率階段,以工作業績為績效標準;二是預算階段,以控制開支為目標;三是管理階段,以效率和效益為目標;四是私有化階段,以精簡政府為目標;五是重塑政府階段,以顧客服務為目標。③[美]尼古拉斯·亨利:《公共行政與公共事務》,項龍譯,華夏出版社2002年版,第167頁。雖然績效評估在不同的制度環境中有不同的做法,但基本上都包含了效率、效益、質量、成本、滿意度等維度。應急管理以改進公共安全為目的,也是一種公共服務,因此一般公共服務的績效目標也適用于應急管理,如應急質量、應急恰當性、應急公平性、應急成本等。所有這些問題都相當復雜,值得學界認真深入地進行研究。在當前應急管理尚不成熟的情況下,更多的是要遵從鼓勵性規則;但從長遠來看,應急管理還要考慮限制性規則,開展具有實質意義的應急績效評估,并在此基礎上通過績效反饋來促進應急能力的內涵式增長。