從生態翻譯視角看《周南·關雎》中“君子”的翻譯

⊙李硯霞[長治學院外語系, 山西 長治 046011]

生態翻譯學作為一門獨立的新興的翻譯分支學科,正伴隨著另一些研究文學的生態學理論和批評方法在翻譯學界崛起。為傳統視域下《詩經》學研究還留下的許多難解之謎,比如,詩旨的模糊、文字訓釋的模糊等提供了一個全新的解讀與翻譯視角,有望通過解構《詩經》原文的生態結構,使原來的詩篇題旨或文字的含義明朗起來。

一、文學生態批評與《詩經》生態批評

當前在文學批評領域內十分活躍的生態批評,按照國內外學者已經基本達成的共識,是指從生態環境的視角來對文學現象進行批評性解讀和闡釋。王寧教授根據美國的生態批評家徹里爾·格羅特菲爾蒂(CheryllGlotfelty)對生態批評所下的定義得出這一結論:生態批評或文學的生態研究所指向的就是以生態環境為題材的寫作①。《詩經》盡管不是著意去描寫生態環境,或者揭示環境問題,但是《詩經》確是先民依托自然環境,字里行間是人類與大自然和諧相處的自然流露,處處表現出《詩經》時代物我合一、天人合一的生態智慧。《詩經》的創作是當之無愧的生態寫作。《詩經》研究史上對許多詩篇的種種曲解和誤讀,很大程度上正是由于我們研究的視角背離了它產生的生態背景與文化土壤。單就對《風》詩的認識而言,就走過了太多的曲折:經學史階段多注重詩歌的教化諷諫作用,對詩的闡釋常偏離詩本義。20世紀初直到80年代之前,受歌謠運動以及學術研究中階級分析方法論的影響,《風》詩研究卻也因為被剝離了產生它的文化土壤而再度受到誤讀;在此期間,雖有聞一多從社會學、人類學角度進行的研究取得了寶貴的成績。然而在80年代以后文化人類學角度的研究興盛一時,但終究也走得太偏②。還有20世紀的民歌說與非民歌說之爭,持續了半個多世紀,但對《風》詩的性質是什么,最終也沒有給出明朗的答案。

二、《關雎》中“ 君子”的生態翻譯

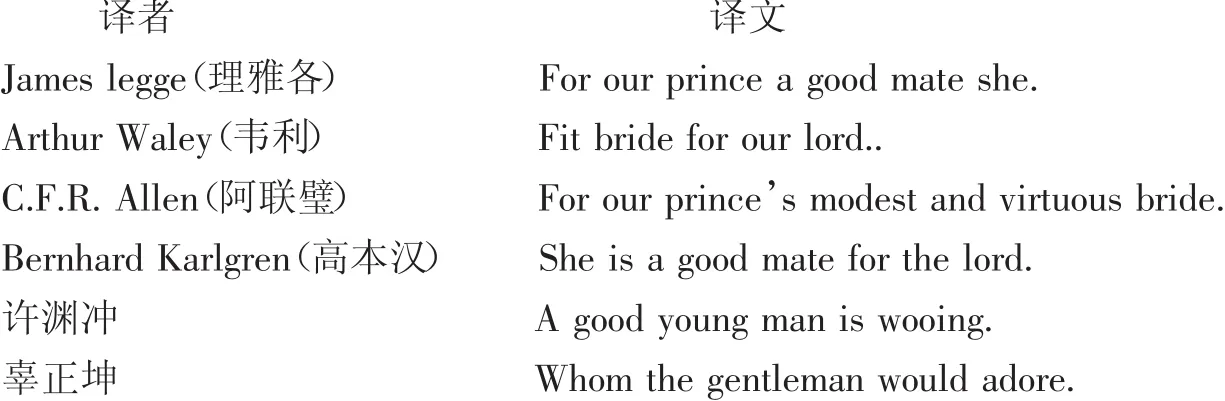

由于傳統視域下《詩經》的解讀方法的局限,使我們直到今天面對很多詩篇題旨、文字訓釋等諸多問題時依然無所適從。而新時期生態翻譯學的誕生為我們提供了一個全新的解讀、翻譯視角與途徑。那么,何謂“生態翻譯”?王寧教授指出:所謂生態翻譯也就是從原文內在的生態結構出發來對擬翻譯作品進行選擇,并且在翻譯的過程中依循原作固有的生態結構來在另一種語言中進行再現。它既不片面地強調翻譯過程中譯者的主體意識,同時又對一味追求對原文的被動的“忠實”起到抑制的作用。③此處以《關雎》中“君子”的翻譯來探討。《周南·關雎》第一章:“關關雎鳩,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。”下面選取幾個譯者對“君子好逑”一句的譯文:《詩經》中“君子”一詞用得很多,尤其在《風》詩中最多。在上例中,理雅各和阿聯璧譯為“prince”(王子);韋利和高本漢譯為“lord”(君主、貴族、領主);辜正坤譯為“gentleman”(紳士、先生);許淵沖譯為“youngman”(年輕人、小伙子)。按照周代的宗法制度,理雅各、阿聯璧、高本漢和韋利翻譯的“君子”的地位當是宗主或王室;辜正坤把他降到了“士”級,但也在貴族范圍;只有許淵沖把他當做平民來看待,他的理由是貴族不會到河邊來采荇菜④。那么,此處“君子”的身份到底是什么,到底貴族會不會來河邊采集荇菜?要搞清這些問題,首先要解決兩個問題:一是在《詩經》時代,什么人才稱得上是“君子”?二是在《詩經》時代,什么階層的人才會到河邊來采集荇菜。這還得返回到此詩產生的原生態背景中去調查。

周人滅商建周之后,確立敬德與重農為立國的兩大主導思想。在德方面,“為貴族確立的貴族風范的代表,便是所謂的‘君子’形象,這是周代貴族的理想和人格典范。這種人格典范主要表現在兩個方面:內在的‘德’(道德模范追求)和外在的‘威儀’(外在的形象塑造)。”⑤比如,《小雅·鹿鳴》中有“我有嘉賓,德音孔昭。視民不佻,君子是則是效”。《南山有臺》有“樂只君子,邦家之基”,“樂只君子,邦家之光”,“樂只君子,民之父母”,“樂只君子,德音不已”,“樂只君子,德音是茂”的描述。這兩首詩幾乎從不同層次為“君子”確立了道德言行與理想的范式。《詩經》中類似這樣對“君子”道德規范的描述比比皆是,將“君子”的品德形象打造得已經近乎完美。從內在的“德”來講,平民可否做一個有德的“君子”?據周代的宗法制度來看,《南山有臺》中對于君子的要求不是一般的平民百姓可以做得到的;而且,周人對“君子”的要求還有外在“威儀”的塑造,這些外在“威儀”的塑造往往同外在的物質條件緊密聯系在一起。這些物質條件包括“君子”的服飾、乘坐的車馬、使用的器具(如,酒器)等。僅以服飾為例來說明,《秦風·終南》寫道:“君子至止,錦衣狐裘。顏如渥丹,其君也哉。”錦是周代的一種高級絲織品。《衛風·淇奧》寫道:“有匪君子,充耳瑩,會弁如星。”充耳也叫“ ”,是玉石做的一種耳部裝飾物;弁,是用鹿皮或韋皮等做成的帽子。這兩例都是從服飾盛贊其儀容之美。《豳風·九 》《小雅·采芑》《大雅·韓奕》《周頌·絲衣》等,都是在借衣服贊人。類似的例子在《詩經》中舉不勝舉,從外在“威儀”要達到的條件,恐怕也不是普通百姓所能做到的。

那么,再來看第二個問題,貴族有沒有可能來河邊參加類似采摘荇菜之類的勞動呢?首先,從《詩經》中,我們可以發現《詩經》時代的地理和居住條件。當時的地理條件是多河流湖泊,人們居住的地方多選擇在四周有水的水中高地州(同“洲”)、丘等地,因而古書中有許多以丘、州為名的地名。據《周禮·大司徒》記載,周時戶制“五黨為州”,“五州為鄉”,用“州”劃分行政區域,顯然也是由自然地理的區域分割而定的。《周禮·小司徒》又說:“九夫為井,四井為邑,四邑為丘。”總之,“無論是丘、州之類的地名,還是以州、丘為單位的區域劃分,都反映了上古時代水居洲處的人類生存環境。”⑥因此,《關雎》中所描繪的“在河之洲”的“洲”本身很可能就是詩中“君子”與“淑女”他們所在的居住之地,即使站在家門口,“君子”也是可以看見“淑女”在采摘荇菜的。勞動中的年輕女子,在崇尚美德的西周時的“君子”眼里,越發顯得嫵媚動人,因而突發感慨,情不自禁唱出“關關雎鳩,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑”,也是符合當時彼情彼景的。正如廖群先生所說的:“就這樣,無論是男性的溫厚,還是女子的賢淑,都在‘君子’這里匯合了。它們與‘君子’的聲聲呼喚一道,共同托出了《詩經》所崇尚的人格范型,實際上也就是托出了周人的審美理想。”⑦退一步講,即使不是在家門口看到的“淑女”,那有沒有可能是“君子”在勞動的同時看到的呢?回答是有可能。周代是一個崇尚農業的社會,即使是貴族,每年也要定期到田野參加勞動,連天子也不例外,一直到后來的歷朝歷代都有每年舉行“農桑節”的習俗,以表示他們對農業的重視。《周頌》中的《噫嘻》就是在播種之前,成王率眾祈求上蒼賜予豐年的祈禱儀式;《載芟》就是描寫田主貴族帶領全家與農民們一起參加農業勞動的情景。

從對以上兩個問題的分析來看,“君子”還真不是普通的農家小子,但許淵沖先生譯的“youngman”倒也沒有錯,因為無論貴族也好,平民也罷,稱其“young man”都是可以的,這反而是在無法確定“君子”身份的情況下的一種很智慧的選擇。倒是理雅各、韋利他們譯作“prince”、“lord”反而把“君子”的范圍局限得太小了;而辜正坤的選擇相對中肯一些。

三、結語

生態翻譯要考慮到文本內在的生態結構,譯者要在合理解構文本內在的生態結構的基礎上,運用相對的創造性,閱讀和理解原文,據原文的內容和結構進行有限的創造。正如《關雎》中“君子”的翻譯,他是平民還是貴族,是王族還是士族,都不是憑譯者的主觀想象所能解決的,而是要通過對原文生態結構的合理解構之后所做出的選擇。

①③ 王寧.生態文學與生態翻譯學:解構與建構[J].中國翻譯,2011(2):10—15.

② 黃冬珍《風》詩藝術特質研究,首都師范大學博士論文,2007:1.

④ 許淵沖.中國可算世界一流[J].中國外語,2006(5):70—72.

⑤李金華.《詩經》的史料價值[J].天津職業院校聯合學報,2009(4):124—128.

⑥劉毓慶.《詩經》地理生態背景之考察[J].南京師大學報(社會科學版),2004(2):107—112.

⑦ 廖群.中國審美文化史·先秦卷[M].濟南:山東畫報出版社,2000:212.