高等院校職業化教育培養要素及其差異探究*

彭 娟,鄭銳洪

(1.廣東工貿職業技術學院,廣東廣州510510;2.天津工業大學管理學院,天津300387)

近幾年過度以“知識”為導向的普通高等院校人才培養模式和以“技能”為導向的高等職業院校人才培養模式導致學生社會適應力低、可持續發展能力弱、就業結構性矛盾突出等問題已開始引起教育界普遍關注,“企業難招人”和“學生難就業”的“社會困境”對高等教育提出了新的挑戰。普通高等院校教育研究者對職業化教育的呼聲和高等職業院校教育研究者對職業素養方面的呼聲越來越高。職業素養與知識和技能并重的職業化教育在當前大眾化教育導致高校大量擴招和國家需要大量應用性人才的雙重背景下已成為高等教育當前改革的重要方向。

一、職業化與職業化教育

職業化是指從事相似工作的一個團體的成員在所從事的某項工作上與其他團體的成員區分的過程,這種區分過程是通過他們在所從事工作方面的相關訓練和知識的準備來達成的。對于某個人和某類工作的職業化過程來說,通過詳細的分析可以發現它們實際上存在很大差異。但從經驗和理論方面來看,它們往往互相纏繞,很難區分。因此,成功的職業化過程要求這些團體和團體中的成員能夠構建并保持具有象征意義的、意識形態上的以及與制度相關聯的明確邊界,這個邊界就是用以區分職業團體的不同點[1]。職業化的過程并不能在短期內實現,需要經過長期的、系統的訓練才能達到職業團體之間表現出不同特征的目的。簡單描述,職業化可理解為普通的非專業性群體逐漸符合專業標準,成為專業性職業并獲得相應的專業地位的動態過程。職業化的評判標準包括職業群體成員:具有與工作相關的共同價值觀、職業定位或預期,具有系統的專業知識背景并通過一定的規范標準得以認可,所掌握的專業技能是非職業群體無法準確判定和評價的,能夠從職業行為中反映出社會共同認可的職業道德和職業信條。

職業化教育即為非職業群體或個人達到職業化標準而進行的一系列系統的訓練過程,是實現職業化的途徑之一。受過系統職業化教育的職業群體相比在工作中自然實現職業化的職業群體,其職業化程度更高,更容易符合職業化的評判標準。職業化教育在各國工業化進程發展中成為提供大量專業群體的主要手段。但職業化教育并不等同于受教育者完成職業化過程,受過職業化教育的群體仍需經過特定時間段的工作過程才能真正實現職業化,這就是大部分企業均要求應屆學生經過一段時間實習期的原因。職業化教育與職業教育也不同,狹義的職業教育強調以面向特定職業技能為主的訓練過程,或狹義地把職業教育理解為以職業培訓為主的教育,我國現階段出現大量的培訓學校即為職業教育的實施者。職業化教育過程不僅強調專業知識的系統傳授,也強調專業技能的系統培訓以及專業素養的培養,或者說職業化教育是以職業素質綜合培養為目標的系統教育過程。當前,高等院校去職業化的思想其根本原因是不愿意與職業教育劃上等號,這是對職業化教育認識不夠所致。

二、高等院校職業化教育培養要素構成

我國高等院校開展職業化教育的重要性已被國內高等教育研究者廣泛關注,但缺乏職業化教育培養體系的研究。高等院校職業化教育仍應以前述職業化的評判標準為基礎,其核心是職業綜合素質的培養。

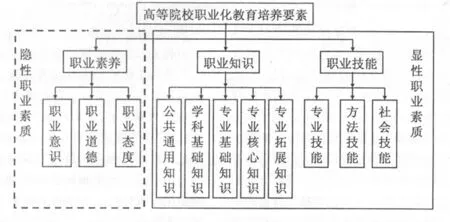

職業素質分為顯性職業素質和隱性職業素質。顯性職業素質包括人可在短期掌握的職業知識和職業技能。隱性職業素質也即職業素養,包括人需要在較長時間范圍內通過內在與外在環境共同作用得以形成的職業道德、職業意識和職業態度。顯性職業素質包括的知識和技能因職業的不同存在較大差異性,而隱性職業素質所包含的職業道德、職業意識和職業態度在不同的職業中卻有較大的共性。隱性職業素質對人的整體職業素質起決定性作用。因此,職業素質培養是高等院校職業化教育的最終目標,職業素養培養是高等教育職業素質培養的重要環節[2]。圖1為高等院校職業化教育以職業素質培養為主的培養要素構成。

圖1 高等院校職業化教育培養要素

(一)職業素養要素

職業素養包含的的內容涉及與職業相關聯的諸多隱形素質,如圖1所示,其核心內容主要包括職業意識、職業道德和職業態度三方面,每一個內容以社會主義核心價值觀為基礎又包含特定的培養要素。明確具體的培養結構要素是我國高等教育人才職業素養培養工作實施的基礎。

1.職業意識

職業意識有廣義與狹義之分。廣義的職業意識,是一個隨著求職的到來而逐步形成的心理過程,并伴隨著人的成長而逐漸發展;狹義的職業意識,是指大學生在目前所學專業與對應的具體職業能夠完全實現的情況下,對該職業的內在要求在觀念上的反映。無論廣義還是狹義的職業意識,其生成與確立都受到諸多因素的影響。職業意識是在各要素的綜合影響下形成的整體意識形態,主要由職業價值觀、職業定位、職業理想、職業管理意識四個要素構成。職業價值觀是人對職業的一種信念或人們在職業活動中表現出來的一種價值取向。大學生在選擇職業時,個人的選擇標準以及對具體職業的評價集中反映了他們的職業價值觀。職業管理意識是大學生對未來職業的整體發展方向與發展方式選擇,以及發展風險控制等的潛在認識,是大學生對職業長遠規劃的內在表現。

2.職業道德

職業道德是職業人在一定的社會職業活動中遵循的、具有自身職業特征的道德準則和規范,并在個人從業的思想和行為中表現出來的比較穩定的特征和傾向。不同的行業和不同的職業,有不同的職業道德標準。每一種職業道德都只能規范本行業從業人員的職業行為,在特定的職業范圍內發揮作用。職業道德有行業的多樣性特點,但取其共性特征也可提出所有職業均可遵從的職業道德。《中華人民共和國公民道德建設實施綱要》中明確指出:“要大力倡導以愛崗敬業、誠實守信、辦事公道、服務群眾、奉獻社會為主要內容的職業道德,鼓勵人們在工作中做一個好建設者。”因此,我國現階段高等教育職業道德培養也應以社會主義現行推行的職業道德為準則,提煉出統一的職業道德培養核心要素,主要包括敬業精神、誠信公正、遵紀守法、服務精神、奉獻精神五個方面。

3.職業態度

職業態度是一個人對自己所從事的或者即將從事的職業所持的主觀評價與心理傾向。主要包括職業情感和職業行為兩個方面。職業情感是個體對職業的感情傾注和情感體驗。職業行為是對職業對象產生的某種反應行為,是判斷職業態度積極與否的直接依據[3]。職業道德與職業態度的根本區別在于前者更強調一種社會的非強制性約束力量,關注職業人對社會、對企業、對公民的道德意識。而職業態度更強調工作本身的非強制性約束力量,關注職業人在工作中集中表現出的態度與精神。高等教育的職業態度培養應以社會和企業普遍認可的態度與行為規范為參考,通過與企業的溝通以及調查反饋,并結合以社會主義核心價值觀為基礎的高等教育職業素養培養目標,其職業態度的培養構成要素主要包括吃苦耐勞、團隊協作、積極進取和創新開拓四方面。

(二)職業知識要素

職業知識可狹義的理解為職業從業者為完成某項特定職業所必須掌握的專業知識,某些知識與職業本身沒有特定聯系,將不包括在學習范圍。以技能培訓為主的培訓學校其職業知識主要強調職業知識的專業性。廣義的職業知識是指成為一名職業人應掌握的所有相關知識,不僅包括特定職業需要掌握的知識,也包括行業內、外均應掌握的與個人職業素質相關的知識領域。高等院校職業化教育的目標是職業素質的培養,因此職業知識的培養要素更強調全面性和系統性。高等院校職業化教育的職業知識傳授仍應以專業知識的形式進行,主要包括五個方面:公共通用知識、學科基礎知識、專業基礎知識、專業核心知識和專業拓展知識。

公共通用知識是為知識領域深入學習的基礎性知識,也是職業人終身學習的基礎性知識,包括英語、數學、計算機等知識。學科基礎知識一般是指專業所屬的上一級學科所共同應掌握的基礎性知識。專業基礎知識是深入學習和理解專業知識的原理性知識,具有較強的理論性。專業核心知識是專業領域與職業崗位密切相關的知識領域,專業核心知識的傳授有利于對專業相關技能的培養。這種作用往往被普通高等院校放大,以至于將專業核心知識擴大為整個培養體系的重點,忽視了專業技能的培養。專業拓展知識則是指該專業主要從事職業崗位橫向相關的崗位知識群。

(三)職業技能要素

職業技能培養雖然與職業背景關系密切,具有較強的行業差異性,但職業技能培養要素仍可歸納為所有職業或社會普遍關注的能力要素,劃分為專業技能、方法技能和社會技能三方面。

1.專業技能

專業技能是在專業知識的基礎上,有目的、符合專業要求、按照一定方法獨立完成任務、解決問題和評價結果的能力。它和職業直接相關,具有較強的職業特殊性[4]11。從某種角度,它是職業化教育最顯性的特征。專業技能又可進一步劃分為專業基礎技能、專業核心技能和專業拓展技能。如市場營銷專業的專業基礎技能包括市場調研技能、推銷技能、談判技能等,專業核心技能包括營銷策劃技能、客戶關系管理技能、銷售管理技能、市場管理技能等,專業拓展技能包括媒體公關技能、渠道管理技能等。專業技能的具體化實際反映了專業崗位群下的職業崗位的需求。大學生掌握某專業方向的所有崗位技能,不僅為今后盡快實現所選崗位的職業化作準備,更重要的是有利于專業領域的長遠發展。

2.方法技能

方法技能是指個人對家庭、職業和公共生活中的發展機遇、要求和限制做出解釋、思考和評判并開發自己的智力、設計發展道路的能力和愿望。它特別指獨立學習、獲取新知識的能力[4]14。從職業的角度,方法技能主要包括計劃能力、執行能力、洞察能力、創新能力、邏輯思維能力。不同的職業對方法技能的側重點不同。如科研人員對創新能力和邏輯思維能力要求較高,高層管理人員對計劃能力、洞察能力要求較高,基層管理人員對計劃能力、執行能力要求較高等。雖然側重點不同,但每一個職業實際均對以上能力有不同程度的要求。高等教育應系統地將方法技能培養納入學生專業技能的學習過程,并做相應的定量化考核,以評價學生方法技能的提高程度。

3.社會技能

社會技能是所有職業普遍需要的基本能力,是處理社會關系、理解奉獻與矛盾、與他人負責任地最佳相處和相互理解的能力。它主要包括人際交往、人際溝通、公共關系處理、社會組織能力四方面。社會技能與專業技能和方法技能不同之處在于它與所在國家或地區人們普遍遵從的社會核心價值觀和所處環境的文化氛圍密切相關。如我國以社會主義核心價值觀和傳統儒家文化為基礎的人際交往技能就強調尊重、真誠、寬容、理解、平等等。高校社會技能的培養不能僅限于課外生活的社團組織和學生的社會實踐,更重要的是將社會技能的相關知識和技能培養納入職業化教育體系中。

三、高等院校職業化教育培養差異化

職業化教育對高等院校人才培養的重要性得到了廣泛關注和重視,但并不是說我國現行的高等院校人才培養目標和方案將全部統一化。去職業化教育和完全的職業化教育均是不可取的,必須根據不同類型高等院校的學生特點和培養目標開展適宜的職業化教育,或者說不同類型的高等院校其職業化教育培養要素的重點或程度應實現差異化。

(一)高等院校職業化教育差異化培養的依據

1.不同高等院校人才培養目標的不同

我國高等院校的分類問題在高等教育研究中是個難點和熱點,近十年來許多專家學者提出了許多不同的分類方法和標準。2009年由浙江大學課題組承擔的教育部委托專題研究項目《中國高等教育分類與定位問題研究》的成果中對我國高等院校的類型做出合理劃分。課題將當前普通高校分為“研究生院大學”、“普通本科院校”、“高等職業院校”三大類別的 11 類型院校[5]30-34。三類院校在培養目標方面具有一定差異。研究生院大學均為“211工程”重點建設大學以及所有列入“985工程”建設的大學,以培養高級研究型人才為主,課題劃分出的52所研究生院大學承擔了全國76%的博士和55%的碩士培養任務。[5]36普通本科院校則以培養高級技術和管理人才為主,以培養高級研究性人才為輔。專科院校和職業院校定位更貼近社會需求,強調以培養高級應用性人才為主。因此,各類院校的定位不同,其職業化的教育方式和重點應有所不同。如研究生院大學以培養高級研究型人才為主,進入高等院校、科研機構或大型企業的內部科研機構,對職業技能中的方法技能有很高要求;普通本科院校以培養高級技術和管理人才為主,對職業技能中的專業技能、方法技能和社會技能均有較高要求;高等職業院校以培養高級應用性人才為主,對職業技能中的專業技能有較高要求等。

2.學生自身素質的差異

不同類型院校由于招生錄取的分數要求不同,實際造成了不同院校新生素質存在一定程度的差異,這種差異可能將一直延續到學生畢業。或者說不同類型院校由于學生的綜合素質差異使得學生職業化教育的難度有不同。研究生院大學學生職業素養方面的培養難度要普遍低于普通本科院校,普通本科院校又普遍低于高職院校學生培養難度。因此,應根據不同院校學生的素質差異開展差異化的職業化教育,以整合教育投入,節約資源。如在職業素養方面研究性院校可能只需要花少量的時間或資源就能取得較好效果,而高職院校卻需要更多的精力和資源投入方可培養出職業素養合格的學生。

(二)差異化的高等院校職業化教育要素培養

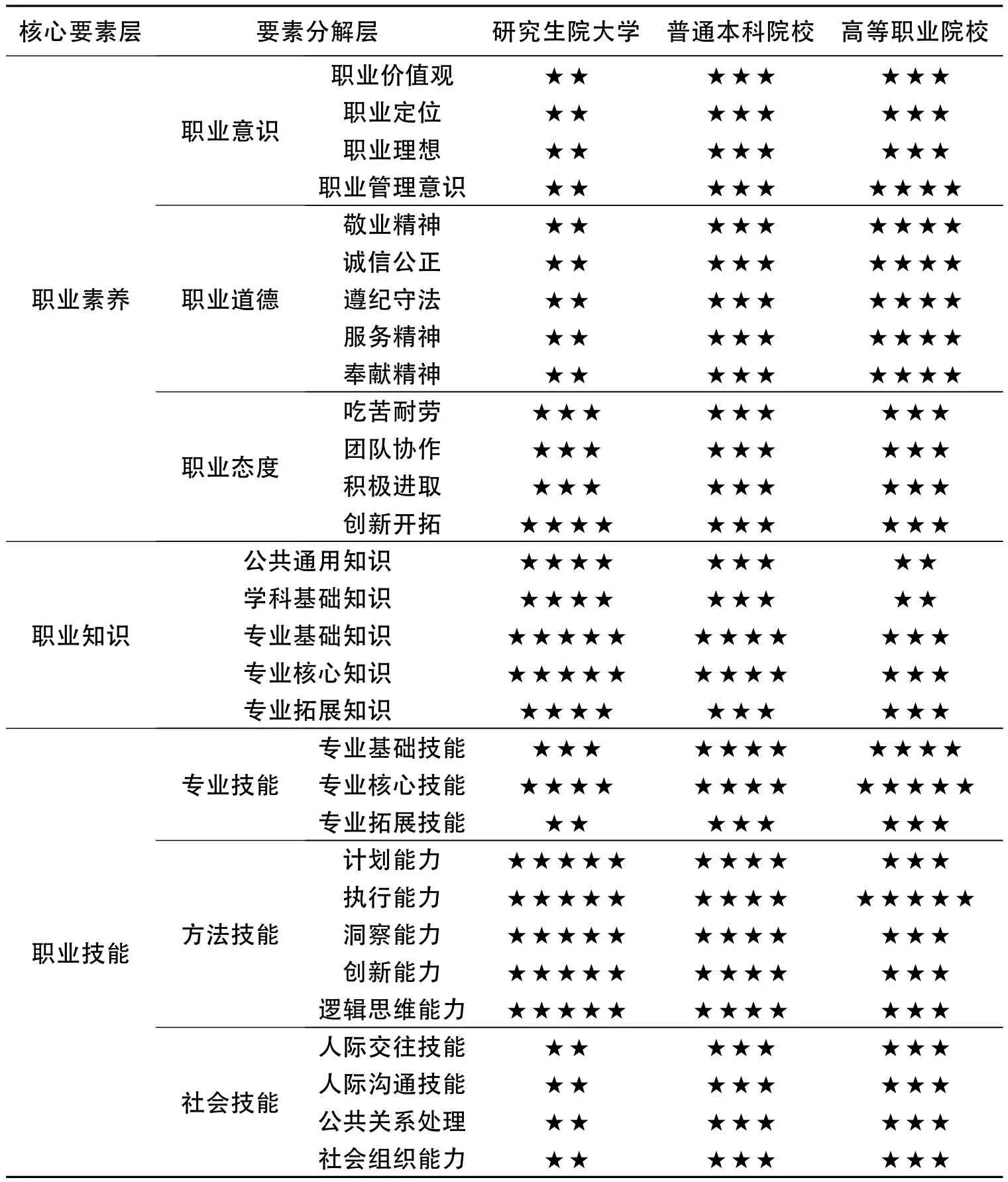

基于不同類型高等院校人才培養目標與學生自身素質的差異,以本科或專科段的培養為例,嘗試建立了差異化的高等院校職業化教育要素培養投入結構。表1是不同類型高等院校本科或專科階段職業化教育要素培養投入的差異。其中兩顆星代表在這一要素培養上少量投入,三顆星代表一般投入,四顆星代表較多投入,五顆星代表重點投入。表中將要素投入情況細化到各要素分解層,是 因為在要素分解層,同類院校也存在細微差異。

表1 不同類型高等院校本科或專科階段職業化教育要素培養投入差異

從表中可看,所有要素投入均在兩顆星以上,強調不管何種類型的高等院校,都應在職業素質各要素進行必要的培養和資源投入。研究生院大學,學生整體素質較高,并且未來學生繼續學習的可能性更高,或更多從事研究性工作以及專業性很強的工作,因此,在職業素養方面總體只需要較少的投入,在職業知識方面要求更深入和全面,職業技能方面,對方法技能的要求很高,另外,在專業技能方面應給予適當的投入。普通本科院校學生整體素質較高,未來主要從事技術性或基層管理性的工作,在職業素養、職業知識和職業技能方面都應該給予相當地投入,這一點與當前我國普通高等院校的培養現狀存在較大差異。高等職業院校學生素質相對較低,學生就業以技術應用性職業為主,因此除專業技能培養投入很高外,職業素養方面也需要較多的投入,另外方法技能中執行能力應重點培養,而社會技能應與普通高等院校投入相當。

結 語

高等院校開展職業化教育不應只作為教育研究者研究的課題,國家教育部及相關部門的積極關注并采取措施是推動高校職業化教育的重要起點。同時,不同高等院校開展職業化教育還存在教師資源、教師結構、硬件條件、管理體制等諸多問題,這些問題為高校職業化教育又提出了嚴峻挑戰。

以上不同高等院校職業化教育要素培養投入分析為今后各類型高等院校開展職業化教育提供了定性的決策參考,并為高等教育研究者職業化教育人才培養方案的系統建立提供了思路與方向。需要說明的是,研究中也存在一些不足,首先培養要素涉及諸多方面,但這里只提煉了從職業和社會角度普遍關注的職業素質分解要素,某些要素可能對于特定的學科或專業有重要意義,未在研究中羅列出來。另外要素投入方面更多是比較單純的定性分析,缺少定量研究,如核心素養三方面的投入比例應在不同院校之間存在權重差異,文中沒有進行進一步探討。最后研究中還缺少同類院校學科與學科之間存在的較大要素投入差異的比較,這些將在未來進一步的研究中進行探索。

[1]秦朝鈞,馮方,鄒文娜.職業化養成理論與實踐[M].武漢:華中科技大學出版社,2009:46-47.

[2]彭娟.論高等職業教育職業素養培養目標與結構要素[J].高教論壇,2012(5):125.

[3]趙志群.職業教育與培訓學習新概念[M].北京:科學出版社,2003:21.

[4]徐國慶.職業知識論與職業教育課程內容設計[J].職教論壇,2006.

[5]浙江大學課題組.中國高等學校的分類問題[M].北京:高等教育出版社,2009.