我國地區收入差距的現狀與對策

高 云

(上海海事大學,上海200135)

一、文獻綜述

1.國外地區收入差距理論

區域均衡發展理論主要認為經濟是有比例相互制約和支持發展的,要素的自由流動,最后將導致各要素收益平均化,從而達到各地區經濟平衡增長的結果。

這部分的代表理論有:賴賓斯坦(Leibenstein.H,1957)在《經濟落后與經濟增長——經濟發展理論研究》一書中提出的臨界最小努力命題論,納爾森(Nelson.R.R,1956)在《不發達國家的一種低水平均衡陷阱論》一文中的低水平陷阱理論;羅森斯坦·羅丹(Rosenstein-Rodan,1943)在其著名論文《東歐和東南歐國家工業化問題》中的大推進理論;納克斯(R.Nurkse,1953)在《不發達國家的資本形成》一書中提出的貧困惡性循環理論和納克斯的平衡增長理論。

此理論不僅強調部門或產業間的平衡發展、同步發展,還強調區域間或區域內部的平衡發展,即空間的均衡化。但是,均衡發展理論把問題過分簡單化,忽略了一般區域特別是不發達區域不可能具備推動所有產業和區域均衡發展的資本和其他資源。

2.國內地區收入差距理論

最近幾年,國內學者對我國地區收入差距和發展趨勢問題做了各種各樣的研究,這些理論和實證研究對理解我國地區經濟增長提供了有益的參考。

林毅夫、劉培林(2003)對我國地區收入差距進行了實證分析,認為重工業優先發展的趕超戰略下形成的生產要素存量配置結構與許多省區市的要素稟賦結構決定的比較優勢相違背是當前我國各省區市之間收入差距的主要原因。黎德福、黃玖立(2006)從產業結構差異上研究我國地區收入差距,將各地區的實際增長率分解為結構沖擊、結構轉換與生產率增長三部分,研究發現結構轉換在改革開放期間縮小了地區收入差距,從而加快農業發展和中西部地區產業結構轉換,有助于縮小地區收入差距。劉夏明等(2004)以人均GDP作為地區的近似指標,并用總的基尼系數指標測算了我國地區收入差距,發現我國地區收入差距在20世紀90年代有所下降,但90年代之后卻一直在上升。

二、我國地區收入差距現狀分析

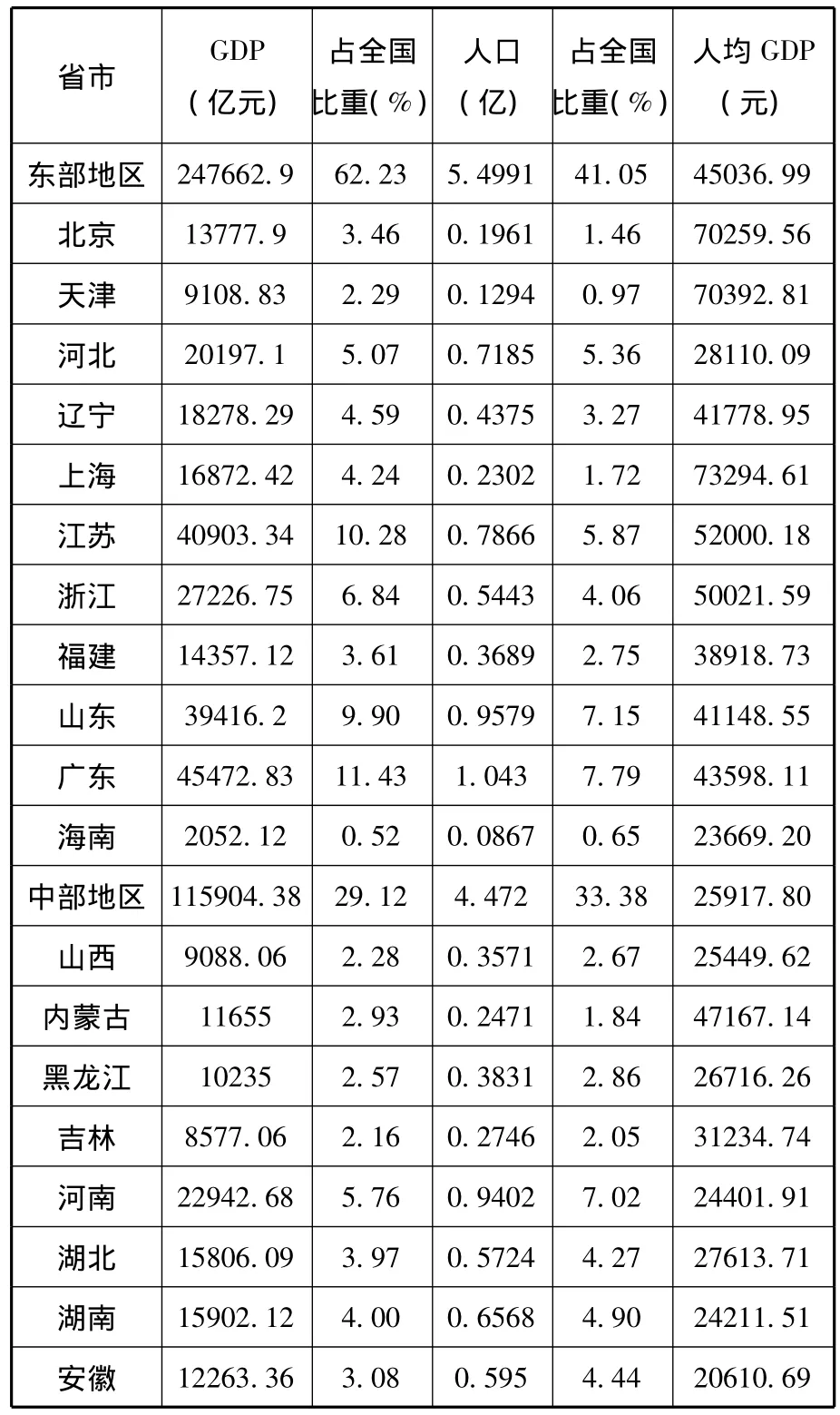

表1是2010年我國東部、中部和西部三大地區共31個省級行政區人口、GDP、人均GDP等統計量的情況。

表1 2010年全國各省(市)人口、GDP及人均GDP

資料來源:由2010年《中國統計年鑒》整理而得

從表1可以明顯看出,我國各地區經濟發展呈現出西部、中部、東部三層遞進的狀態,東部與中西部相差懸殊,中西部之間也存在差距,但并不突出。人均國內生產總值在前十位的省市有上海、天津、北京、江蘇、浙江、內蒙古、廣東、遼寧、山東和福建,除了內蒙古,其余都在東部。有九個省市的人均GDP在40000元以上,且集中分布在東部。全國人均GDP是29706.43元,中部與西部的人均GDP均低于全國人均水平。在GDP排名后十位的省份中有七個在西部地區(貴州、云南、甘肅、西藏、廣西、四川、青海),兩個在中部地區(安徽、江西),只有一個在東部(海南)。可見高比例的富裕地區集中在東部地區,而貧窮地區聚集于西部地區。

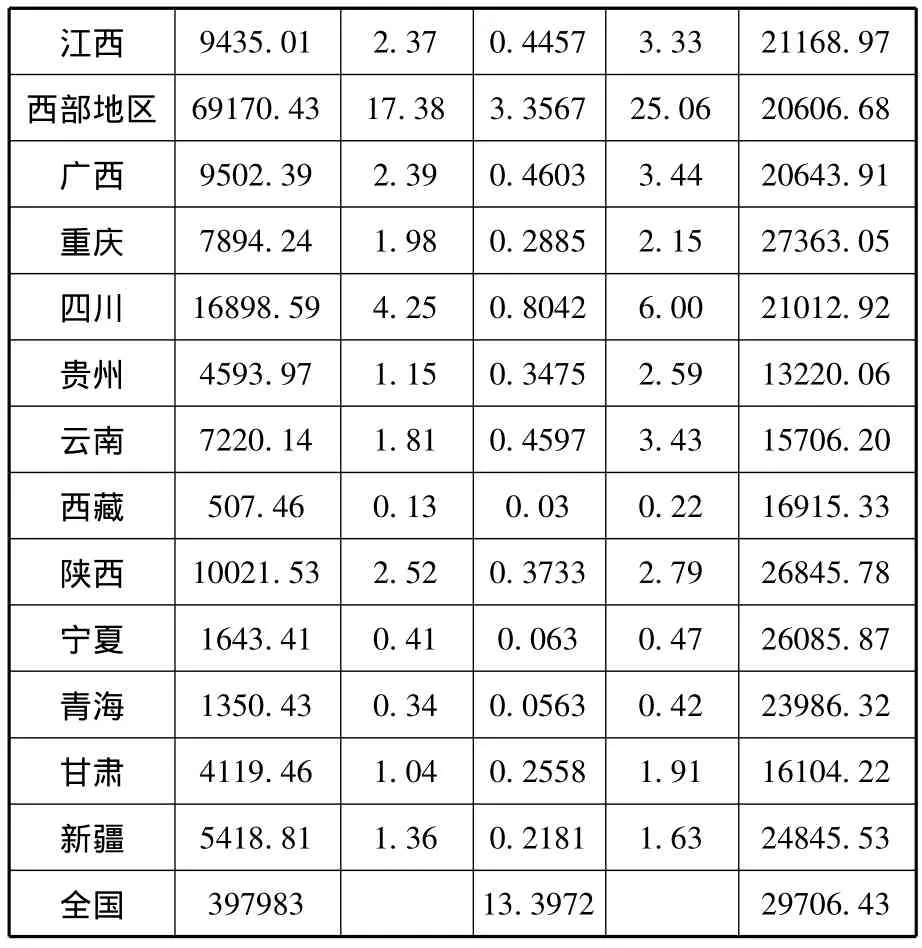

表2將2000年、2005年和2010年共三個年度的地區收入差距的情況進行對比,從中可以了解我國地區收入差距的發展概貌。

表2 我國地區收入差距情況

由表2可以看到從2000年到2005年,我國地區收入差距呈擴大的趨勢。2000年東部地區人均GDP值是中部地區人均GDP的1.98倍,西部地區是中部地區人均GDP的77%。到2005年差距擴大,東部地區人均GDP是中部人均GDP的2.05倍,西部與中部地區差距沒有變化。在2010年,東部地區人均GDP是中部人均GDP的1.74倍,差距則明顯縮小了,西部地區是中部地區的80%,稍有擴大。表2中還列出了其他對比數據,也可看出我國地區收入差距的變動態勢。

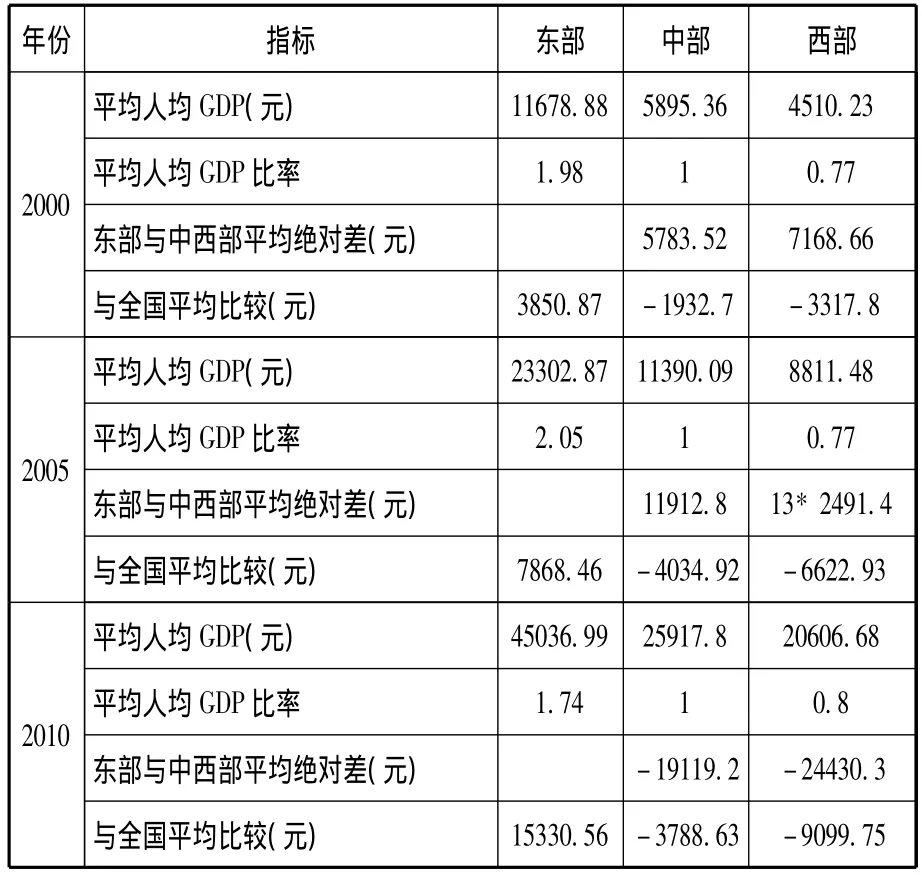

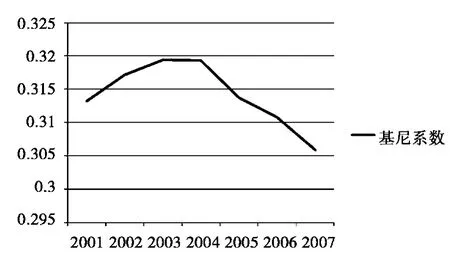

本文根據2001—2007年《中國統計年鑒》的數據以及《中國發展報告2009》,利用基尼系數計算公式計算了2001—2007年反映我國地區收入差距的基尼系數,并將這些數據畫成趨勢圖如表3和圖1所示:

表3 我國地區人均GDP的基尼系數

圖1 2001—2007年我國地區人均GDP基尼系數變化折線

從表3的數值和基尼系數趨勢圖1,可以看出2000年以來我國地區收入差距的走勢。我國地區收入差距從2000年以來先是呈現擴大趨勢,到2003年到達頂峰,隨后的2004年和2005年有所趨緩并進一步縮小,這和表2反映的情況基本一致。

三、我國地區收入差距影響因素分析

(一)制度因素

改革開放以來,隨著收入分配制度的改革,逐步形成了以按勞分配為主體、多種分配方式并存的分配制度。但與此同時,也造成了人們之間的收入差距拉大。改革開放初期,我國的經濟政策向東部沿海地區傾斜,使得東部沿海地區得以吸引大量的外國資本。雖然從近10年的數據來看,這種差距有所縮小,但有可能受2008年國際金融危機的影響,并且即便如此,近年的基尼系數仍不容樂觀,而有效的政策可以進一步促使地區收入差距的縮小。

(二)區位因素

“區位”一方面指該事物的位置,另一方面指該事物與其他事物的空間聯系。農業工業生產活動,城市的形成和發展必須有一個確定的空間位置,也離不開同其他事物的聯系。我國東部地區沿海,擁有“環渤海”、“長三角”、“珠三角”三大經濟圈,有許多優良港口,便于發展對外貿易。此外,中央對東南沿海地區實施優惠政策,尤其設立了四個經濟特區,又在東部地區率先設置各類經濟開放區,進行大規模的基礎設施建設。這些建設極大地改善了當地的投資和經營環境,吸引了大量國內外投資,經濟發展迅猛。反觀中西部就不具備這些有利條件,發展速度不如東部地區,因此,地區收入差距拉大。

(三)經濟因素

一個地區的物質資本和人力資本對該地區的經濟發展起著決定性的作用,如果一個地區擁有更多的資金和人才,無疑具備更多發展經濟的優勢。東部地區工業、服務業比重高,經濟發展快,中部地區比重偏低,就不如東部發展快,西部則更低。

四、縮小我國地區收入差距的建議

為了維護社會的和諧穩定,保持經濟持續發展與繁榮,應盡可能采取措施,使地區收入差距達到一個合理的范圍,不會危及我國社會經濟的持續穩定發展。

(一)國家應制定促進中西部地區發展的區域傾斜政策

例如完善稅收優惠政策,調整稅收增量返還系數;完善資源稅,實施增值稅改革;進一步優化中央財政對落后地區轉移支付范圍和結構等。

具體就是對投入中西部落后地區的資本給予稅收優惠,特別是對有利于其發展的產業,促進生產要素向西部流動,奠定地區收入增長的深厚基礎。對西部地區普遍實行低稅率,可考慮低于全國其他地區,對西部金融機構實行優惠的流轉稅政策以吸引更多外資,鼓勵金融機構設立西部分支機構;對科技人員的工薪所得適當提高其免征額,對技術成果轉讓、技術服務所得可以適當降低稅率。

(二)培育和完善現代市場體系,特別是生產要素市場,防止生產要素市場不規范而產生的灰色收入

目前我國市場體系還不完善,農產品市場缺失、工業品區域市場分割、市場競爭不充分、市場主體不成熟、勞動力市場缺失等,加劇地區等多種收入差距。因此應盡快完善市場體系,并制定相應的法律制度,以縮小收入差距。只有完善市場規則才能夠確保公平競爭,同時也要減少政府對市場的不恰當干預。

(三)加強基礎設施建設,增加農村公共物品投入

良好的公共基礎設施不僅是一個國家和地區經濟發展的必要前提,也是各地區擴大招商引資吸引企業入區的重要基礎。尤其是在當今知識經濟的時代,良好的交通通信設施,完善的網絡服務、優良的環境質量、多樣化的文化休閑機會以及低犯罪率等,對企業的區位決策發揮著越來越重要的影響。

(四)加大中西部人力資本投資

人力資本對各種收入差距以及差距的變化起決定性的作用。因此,為了縮小我國地區收入差距,加大落后地區的人力資本投資力度就顯得十分重要。一方面加強基礎教育建設,實施真正意義上的免費義務教育;另一方面加強人力資本培訓和教育,以提高中西部勞動力的文化素質和勞動技能,使其有能力參與勞動力市場的公平競爭,提高收入水平。

[1]魏后凱,劉楷.中國地區發展:經濟增長、制度變遷與地區差異[M].經濟管理出版社,1997.

[2]楊開忠.中國區域經濟差異變動研究[J].經濟研究,1994(12).

[3]蔡昉,都陽.中國地區經濟增長的趨同與差異——對西部開發戰略的啟示[J].經濟研究,2000(10).

[4]韓鳳芹.地區差距:政府干預與公共政策分析[M].北京:財政經濟出版社,2004.

[5]張吉鵬,吳桂英.中國地區差距研究:度量與成因[J].世界經濟文匯,2004(4).

[6]于洪平,畢樂強.發展經濟學[M].大連:東北財經大學出版社,1999.