護理質量評價及評價指標體系

葉文琴,李 麗

(第二軍醫大學附屬長海醫院,上海 200433)

護理質量是醫院質量的重要組成部分,是護理管理的核心和關鍵。我國醫院護理質量管理經歷了由定性管理到定量管理,由經驗管理向科學管理的發展過程。科學的質量評價不僅有利于維護患者的利益,對劣質服務進行懲處和改進,同時也有利于維護醫院與醫護人員的利益。然而,由于護理工作面臨的情況復雜,不可控因素多,如何建立起更科學、客觀、有效地護理質量評價系統,是值得衛生主管部門和醫院管理者共同深入探討的問題。

1 護理質量評價及評價指標的概念

評價貫穿在工作的全過程,一般指衡量所訂標準或目標是否實現或實現的程度如何,即對一項工作成效大小、工作好壞、進展好慢、對策正確與否等方面做出判斷。護理質量評價的意義在于判斷護理工作的價值,根據提供護理服務的數量、質量,評價護理工作需要滿足患者需求的程度、未滿足的原因及其影響因素,為管理者改進和提高護理質量提供參考;由于患者需求是無止境的,人的創造性是沒有極限的,因此護理質量的改進是無止境的。通過比較、評價,選擇最佳方案,達到肯定成績,糾正偏差,持續質量改進的目的。

1.1 護理質量評價原則及理論框架 在進行護理質量評價時應遵循兩項原則:實事求是的原則,即評價應尊重客觀事實,將實際執行情況與制定的標準進行比較,而標準應是評價對象能夠接受的,并在實際工作中能夠衡量的;評價標準適當的原則,即確定的標準應適當,不能過高或過低,并具有可比性。護理質量評價的理論框架:①Donabedian評價結構模式,該模式由美國學者Donabedian于1969年提出,以結構-過程-結果模式為理論框架[1]。這一結構模式在20世紀80年代和90年代初期成為各國建立護理質量標準與評價的主要理論基礎。護理質量評價可以從護理結構、護理過程、護理結果,即醫療機構的基本結構、工作人員實際活動的過程、服務對象對服務的反映與結果三方面來進行評價[2]。改良Donabedian評價結構的模式也比較實用,即結構-過程-結果-影響模式[3]。有研究者使用這種改良模式構建了比較合理的我國城鎮職工基本醫療保險評價指標體系[4]。②JCAHO的護理質量保證模式,即美國健康保健機構評鑒聯合委員會(Joint Commission on Accreditation of Health Care Organizations,JCAHO)質量保證模式[5],目前已廣被美國健康保健機構所采用。它含有系統的計劃、持續的監測與評價活動,包括10個步驟[6]:①明確職責;②描述工作范圍;③定義重要的護理面;④制定指標;⑤建立評價閾值;⑥收集和分析資料;⑦評價(與閾值比較);⑧采取行動;⑨評價行動的有效性;⑩溝通信息,報告醫院質量保證委員會。

1.2 醫院護理質量評價指標 指標及指標體系是管理科學的產物,也是進行質量管理最基本、最重要的手段。護理質量評價指標對醫院護理工作起著關鍵的導向性作用。醫院護理質量評價指標是說明醫院護理工作中某項現象數量特征的科學概念和具體數值表現的統一體,它由一個名稱和一個數值組合而成,護理質量的評價和比較可在醫院之間進行,也可在同一醫院內的不同科室之間進行。一項護理質量評價指標只能反映醫院護理工作的某個或某些側面,只有當不同來源和用途的各個方面護理質量評價指標有序的集合在一起,形成護理質量評價指標體系,才能對醫院的全面護理質量發揮評價作用。美國ANA發起了大規模的針對醫院的“護理安全與質量”的行動,為揭示護理與患者的關系,經專家討論最后甄選出10個護理質量指標,其中2個結構體系;2個結構指標,2個過程指標,6個結果指標[7-8]。2005年我國衛生部制定了醫院評價指南,其中包含了“護理質量管理與持續改進”的內容,合理評價現階段醫院的護理質量。20世紀末,總后衛生部組織開展了《軍隊醫院醫療護理質量主要評價指標》的研究,對20世紀90年代初建立的評價指標體系進行了修訂,重新建立了一套科學、實用的評價醫院醫療和護理指標體系[9-10]。2010年衛生部辦公廳關于印發〈2010年"優質護理服務示范工程"活動方案〉的通知,(衛辦醫政發〔2010〕13號)[11];并在全國100多所醫院的多個科室進行試點,同時制定了相應的質量評價指標、評價要點、評價內容及評價方法。

2 護理質量評價指標的設置原則

護理質量評價指標的設立是一項復雜的系統工程。要緊緊圍繞進行護理質量評價的目的來設置。一項質量指標就是一項原則、程序、標準、評價尺度或其他能保證提供高水平護理的測量手段,是反映護理工作質量特性的科學概念和具體素質的統一體。因此,每一項指標的設置都應建立在科學、充分的論證和調研,以及對收集的數據進行準確統計分析的基礎上,指標的設置除了遵循科學性原則外,還應遵循以下原則[12]。

2.1 實用性和可操作性 即確定的指標應能切實反映護理質量的核心,能合理解釋護理質量現象,同時應考慮到質量管理的成本因素。指標的概念和原理要便于理解,指標的計算公式、運算過程也要簡單實用。

2.2 代表性和獨立性 即選擇能反映目標完成程度的指標,如病人滿意度較好的反映了服務水平、技術水平和管理水平,具有一定的代表性。指標還應具有獨立的信息,互相不能替代。

2.3 確定性和靈敏性 即指標必須客觀、確定、容易判斷,不會受檢查人員的主觀因素影響。某些需要現場檢查判定結果的指標,如基礎護理合格率、病區管理合格率、護理文書合格率,由于評價結果容易受檢查人員主觀因素的影響,故確定性較差,必須通過合理設計調查和正確的統計學處理以提高其確定性。對于需要通過患者發放調查問卷才能取得數據的指標,如患者滿意度,只有經過嚴格設計的調查方式和統計方法取得的數值才具有說服力。指標還應有一定的波動范圍,以區別質量的變化。如搶救物品完好率多為100%,其靈敏度較差,達不到比較評價的作用。

3 護理質量評價指標體系的構成

傳統的護理質量評價指標主要側重臨床護理質量,即執行醫囑是否及時、準確;護理文書、表格填寫是否正確、清晰;生活護理是否周到、舒適、整潔、安全;有無因護理不當而給患者造成的痛苦和損害等。隨著整體護理模式的廣泛應用和護理工作內涵與功能的擴展,護理質量評價也應由上述狹義的概念發展為廣義概念。美國學者Avedis Donabedian于1968年首次提出質量評價的3個層次,即衛生服務系統的基本框架是結構質量、過程質量和結果質量的動態構成。我國則按管理流程分為要素質量、環節質量和終末質量。

3.1 要素質量評價 要素質量是指構成護理工作的基本要素,主要著眼于評價執行護理工作的基本條件。

3.1.1 機構和人員 建立健全與等級醫院功能、任務和規模相適應的護理管理體系。可設置2~3級質控組織,即護理部專職質量監控組;科護士長級質量監控組;護士長級質量監控小組,定期進行質量控制與改進活動。護理人員編配合理,在數量和質量上符合衛生部規定標準,如護理人員占全院衛生技術人員構成比(50%),醫護比(1∶2)、床護比(1∶0.4),醫院和病區主管護師以上人員構成比、大專以上學歷人員構成比、具有職業資格護士構成比等。

3.1.2 環境、物質和設備 反映醫院設施、醫療護理活動空間、環境衛生檢查、護理裝備水平及物資設備等合格程度。如各護理單元是否安全、整潔、舒適、便捷,床單位設備齊全,護士站離重病人單元的距離、加床數等,常規物品器械消毒滅菌合格率、每年引進護理新儀器設備總值/或占全院構成比、護理物資設備完好率、急救物品完好率等。

3.1.3 知識及技術 反映護理業務功能與水平、開展的技術服務項目及執行護理技術常規的合格程度。如護理人員“三基”水平達標率、護理人員年考核合格率、護理人員年培訓率、開展整體護理病房構成比、年發表論文數、年科研成果或革新項目數等。

3.1.4 管理制度 護理工作有計劃并按計劃落實,規章制度健全并嚴格貫徹執行,護理資料齊全并盡量達到計算機管理。如年計劃目標達標率。

3.2 環節質量評價 環節質量管理注重在護理工作的過程中實施控制,將偏差控制在萌芽狀態,屬前饋控制。目前國內醫院進行護理環節質量評價最常用的指標主要包括以下兩類:患者護理質量指標;護理環境和人員管理指標。部分醫院還增加了一些反映護理觀察和診療處置及時程度的指標,如護理處置及時率、巡視病房及時率、輸液患者呼叫率等。

3.3 終末質量評價 終末質量評價是對患者最終的護理效果的評價,屬于傳統的事后評價或后饋控制。這些指標的主要特點是從患者角度進行評價。常用指標包括:年度壓瘡發生數、年度護理事故發生次數、年度嚴重護理差錯發生率、年度護理差錯發生率、搶救成功率、出院患者對護理工作滿意度、患者投訴數、護患糾紛發生次數等。有研究者認為,護理效果的評價應從對患者產生的結果和對醫院的影響兩方面進行分析,前者包括臨床護理效果、患者滿意率和健康教育效果;后者包括對醫院質量、醫院形象和醫院經濟效益等方面的影響。為了全面反映護理服務的質量要求,一般采用要素質量、環節質量和終末質量相結合的評價,3者的關系應是:著眼于要素質量,以統籌質量控制的全局;具體抓環節質量以有效實施護理措施;以終末質量評價進行反饋控制。

4 護理質量評價方法

護理質量評價是一項系統工程。評價主體由患者、工作人員、科室、護理部、醫院及院外評審機構構成系統;評價客體由護理項目、護理病例、護士、科室和醫院構成系統;評價過程按搜集資料-資料與標準比較-做出判斷的系統過程實施。

4.1 護理質量評價的對象

4.1.1 以護理項目為評價對象 護理項目是質量評價的基本單元,傳統的護理質量評價主要將護理項目作為評價對象,如特護、1級護理質量、護理技術操作合格率、健康教育的實施效果等。

4.1.2 以病例為評價對象 整體護理的開展,實現了護理工作模式由功能制護理到患者為中心的轉變,而護理質量評價尚未很好的關注對整體病例的評價,即根據病例分型識別和評價患者的護理需要程度。有以下6種分型:①病情分型,區分患者的危重程度;②自理能力分型,識別需要生活照顧的患者;③心理狀態分型,把握有心理服務需要和有糾紛傾向的患者;④經濟地位分型,把貧困患者與社會名流區分出來;⑤護理措施分型,把不同護理等級和使用高新技術與風險技術的患者區分出來;⑥滿意度分型,把不滿意的患者區分開來,根據上述病例分型,建立重點病例報告制和病歷質量評價標準和評價表,評價整體護理質量。

4.1.3 以病種為評價對象 病種質量評價是一個群體質量評價層次,主要病種的護理質量在一定程度上可反映專科和醫院的護理質量水平,目前國內院間護理質量評價采用的指標信息較混雜,以整體病例為評價單位,則實施過程又失之過細。病種質量評價體現了宏觀與微觀的結合,且為非隨機性抽樣檢查,有較好的可靠性和代表性,因此正日益受到重視,但至今尚未引進國內護理管理領域。

4.1.4 以患者滿意度為評價對象 全面質量管理就是要達到讓所有"顧客"滿意,達到他們的期望。患者滿意度評價方法,旨在從患者的角度評價醫療護理質量。由患者作出滿意度評價是一種市場行為,對患者評價的重視程度,是醫院市場觀念的標志。從患者的觀點看,護理效果質量是評價質量的主要內容,建立在患者對服務過程主觀描述基礎上的滿意度測評對于管理者評價護理質量非常重要,越來越受到重視。在英國,患者滿意度調查已經被提議作為一項常規的審計內容。

4.2 護理質量評價方法

4.2.1 建立護理質量管理網絡,提高評價活動的科學性

質量管理和評價要有組織保證,落實到人。在我國醫院一般是在護理部下設立質量督導科(組)或質量管理委員會。質量督導科(組)是常設機構,配備1~3名高年資護理人員;實行護理部一總護士長一科護士長3級質控組織和護理問題專家小組,實行護理會診制度與護理病例討論制度[13];分項或分片(如大內科、大外科、專科、門急診等)檢查評價。并采用定期自查、互查互評或上級檢查方式進行。院外評價經常由上級衛生行政部門組成,并聯合各醫院評價組織對醫院工作進行評價,如JCI評審、等級醫院評審等,其中護理評審組負責評審護理工作質量。

4.2.2 加強信息管理,合理選擇評價工具 醫院管理水平的提高和醫療質量的持續改進必須應用多元質量管理工具進行追蹤與分析[14],主要包括追蹤方法學(Tracer methodology)、質管圈(QCC)[15]、根本原因分析(RCA)、失效模式分析(FMEA)和標桿管理(BMK)等。并注意收集各種資料信息進行整理、比較、篩選、分析,從各個環節找出影響質量的不同因素。以戴明PDCA循環及全面質量管理為基石[16],在評價前期、評價期和評價后期分期突顯各自的側重點且3期之間環環扣緊又連續不斷的移行上升、以引導和實現醫院科學管理規范法和醫療質量的持續改進。

4.2.3 選擇數理統計分析方法構建指標體系 由于評價結果易受檢查人員主觀因素的影響,通過合理設計和正確的統計處理可提高確定性。評價指標的篩選可選用專家咨詢法;基本統計量法;聚類分類法,即將評價指標分類,選擇出具有代表性的指標,以減少評價信息的交叉重復;主成分分析法,即將多個相關評價指標合成轉化為數個相互獨立的主成分,并保留大部分信息;變異系數法,篩除遲鈍和過于敏感指標。近年來,護理研究者對評價指標的篩選、指標權重確定的方法做了進一步探討和研究。于秀榮[17]和孫琳[18]運用對比排序法確定了專科護理質量評價指標的權重;楊翔宇[19]運用專家咨詢法對醫院感染評價指標進行篩選并確定指標權重;王建榮等[20]運用層次分析法設立了醫院護理過程質量綜合評價指標的權重值;侯小妮[21]采用界值法完成了綜合醫院護理質量評價體系指標的篩選。目前主要的質量評價方法還包括秩和比法、指數法、TOPSIS法、模糊綜合評判法、密切值法和相對差距和法等[22]。

4.2.4 評價的時間和常用的評價方式 評價的時間可以定期,也可以不定期。定期檢查可按月、季度、半年或1年進行,由護理部統一組織全面檢查評價;不定期檢查評價主要是各級護理人員、質量管理人員深入實際,隨時按質量管理的標準進行檢查評。常用的評價方式有同級評價、上級評價、下級評價、服務對象評價(滿意度)和隨機抽樣評價等。

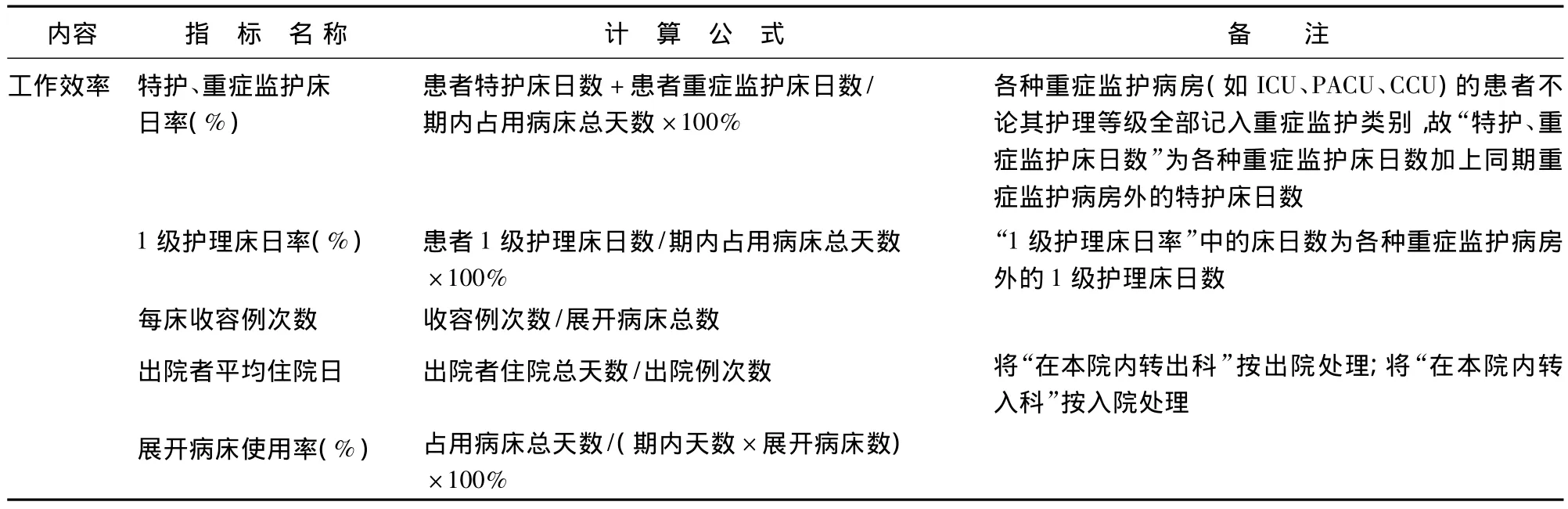

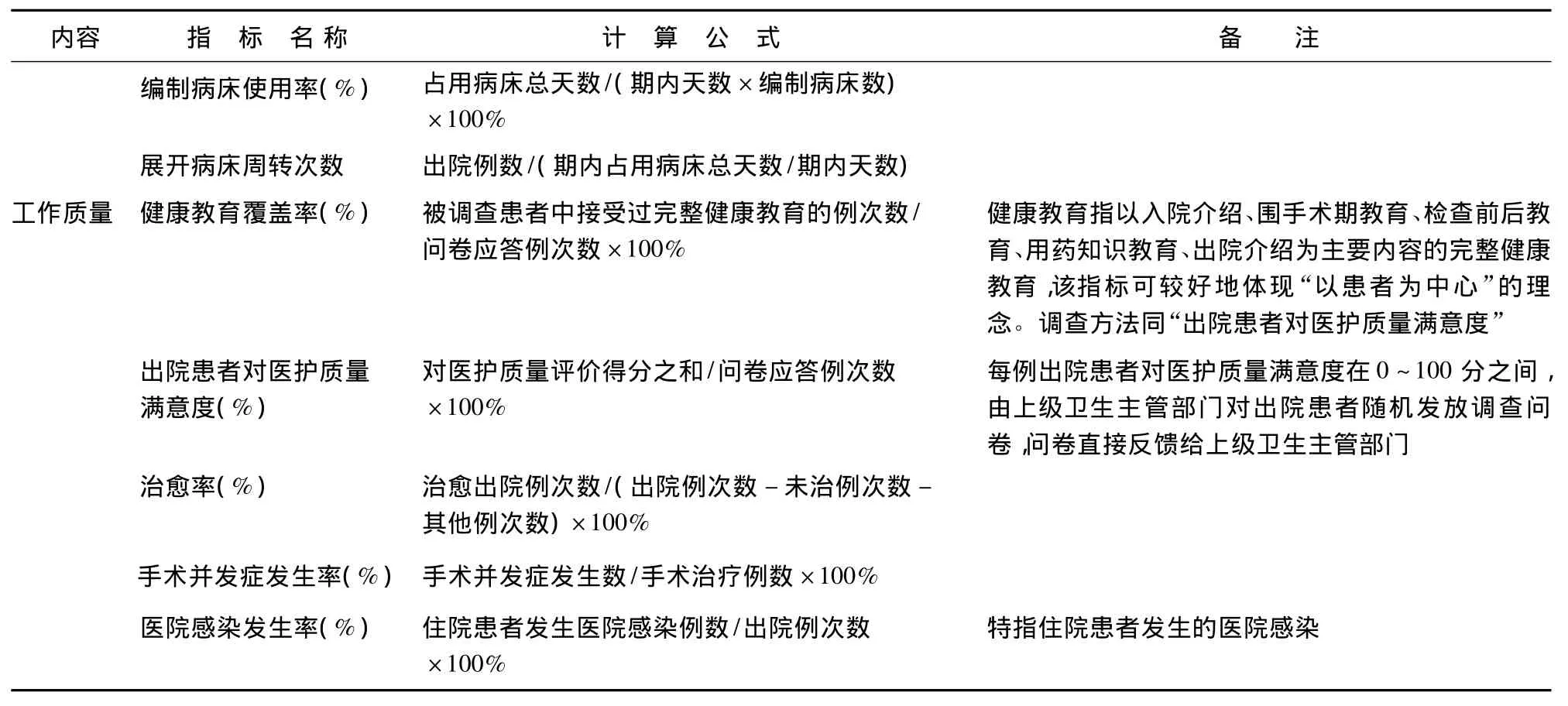

5 評價指標體系案例(部分)

5.1 護理終末質量醫院間評價指標體系 見表1。

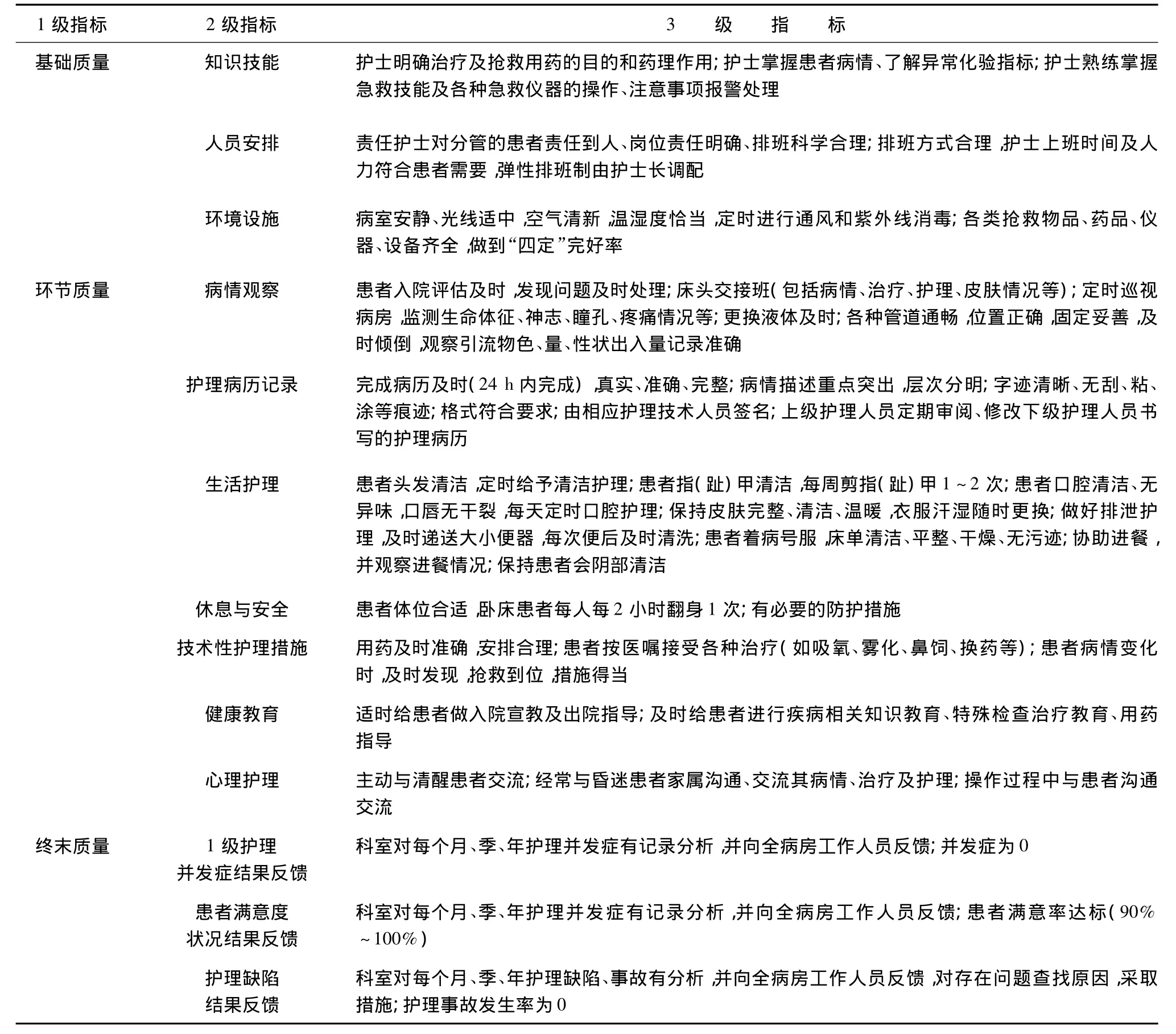

5.2 1級護理質量評價標準 見表2。

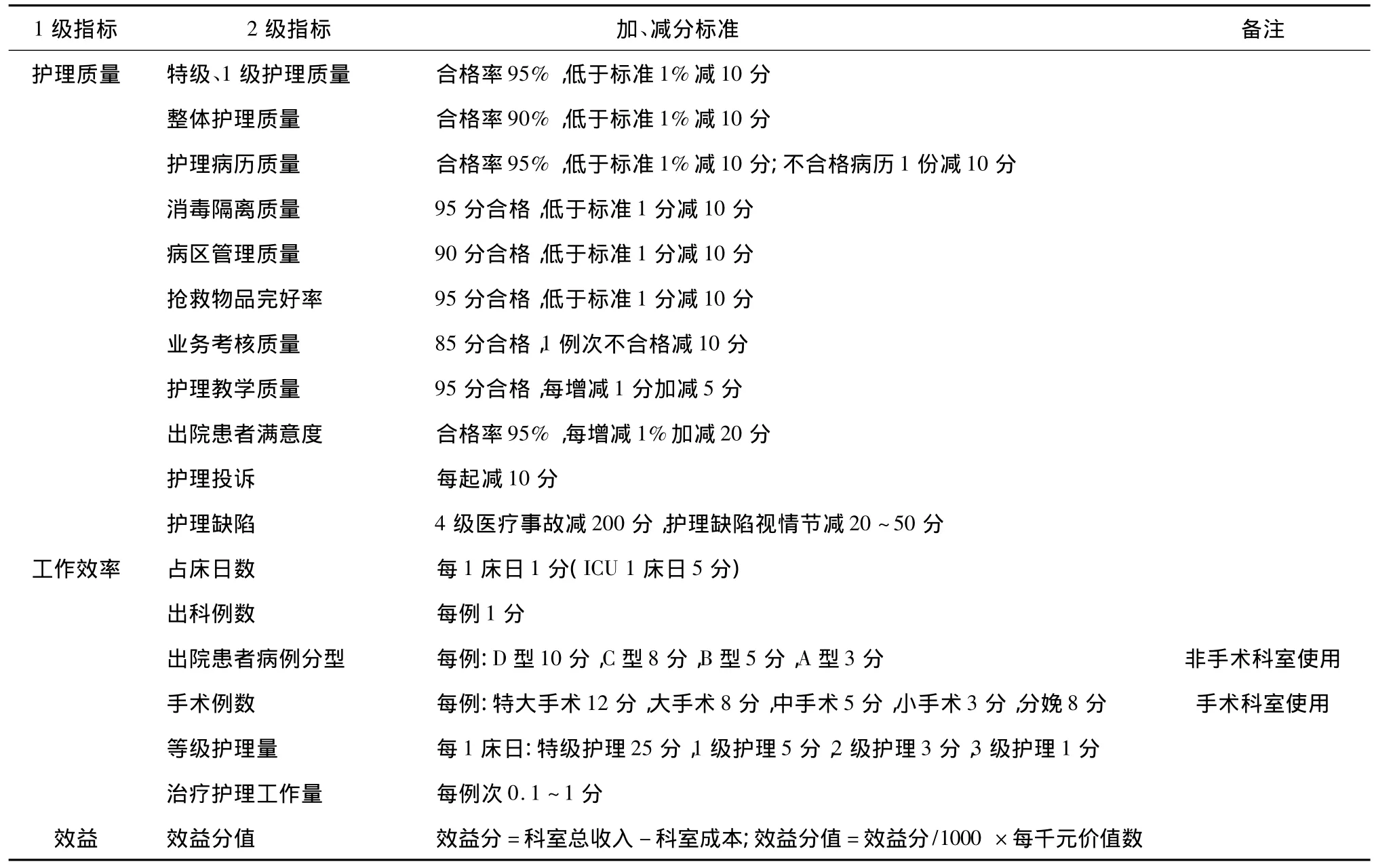

5.3 護理單元績效考核指標與方法 見表3。

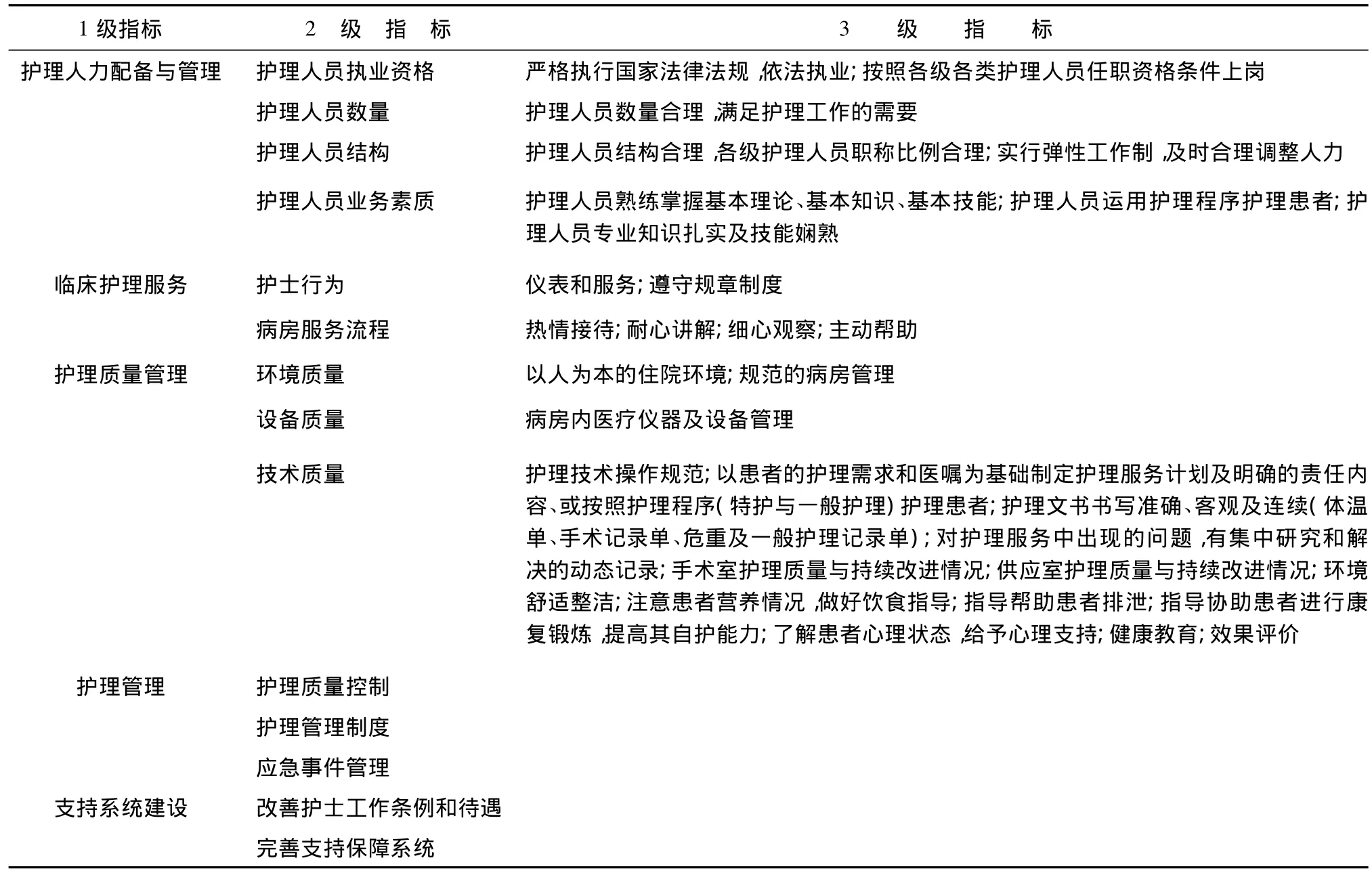

5.4 優質護理服務示范病房考核指標 見表4。

表1 護理終末質量醫院間評價指標體系[23]

內容 指 標 名稱 計 算 公 式 備 注編制病床使用率(%) 占用病床總天數/(期內天數×編制病床數)×100%展開病床周轉次數 出院例數/(期內占用病床總天數/期內天數)工作質量 健康教育覆蓋率(%) 被調查患者中接受過完整健康教育的例次數/問卷應答例次數×100%健康教育指以入院介紹、圍手術期教育、檢查前后教育、用藥知識教育、出院介紹為主要內容的完整健康教育,該指標可較好地體現“以患者為中心”的理念。調查方法同“出院患者對醫護質量滿意度”出院患者對醫護質量滿意度(%)對醫護質量評價得分之和/問卷應答例次數×100%每例出院患者對醫護質量滿意度在0~100分之間,由上級衛生主管部門對出院患者隨機發放調查問卷,問卷直接反饋給上級衛生主管部門治愈率(%) 治愈出院例次數/(出院例次數-未治例次數-其他例次數)×100%手術并發癥發生率(%) 手術并發癥發生數/手術治療例數×100%醫院感染發生率(%) 住院患者發生醫院感染例數/出院例次數×100%特指住院患者發生的醫院感染

表2 1級護理質量評價標準[2]

表3 護理單元績效考核指標與方法

表4 優質護理服務示范病房考核指標

[1]侯曉妮,劉華平.醫院護理質量評價指標體系的研究現狀[J].中國護理管理,2008,8(2):39-40.

[2]高云.一級護理質量評價標準的構建研究[D].廣州:南方醫科大學,2009.

[3]李穎琰,韓耀風,周文貞,等.農村合作醫療評價指標體系初探[J].中國衛生經濟,2004,23(3):21-24.

[4]周綠林,周以林.基于因子分析的我國城鎮職工基本醫療保險現狀的實證研究[J].中國衛生經濟,2008,27(1):68-70.

[5]Connington ME,Dupuis P.Unit-Based Nursing Quality Assurance:A Patient-Centered Approach[M].Maryland:Aspen Publishers Inc,1990:4-5.

[6]徐紅,張錚.產房護理質量保證的實施與評價[J].中華護理雜志,2003,38(8):593-595.

[7]Sawyer LM,Berkowitz B,Haber JE,et al.Expanding American Nurses Association nursing quality indicators to community-based practices[J].Outcomes Manag,2002,6(2):53-61.

[8]Langemo DK,Anderson J,Volden CM.Nursing quality outcome indicators.The North Dakota Study[J].J Nurs Adm,2002,32(2):98-105.

[9]張羅漫,李靜,曹陽,等.醫院醫護質量評價指標體系的研究[J].解放軍醫院管理雜志,2002,9(3):227-228.

[10]曲維香,劉均娥.整體護理質量的評價標準與實施[J].中華醫院管理雜志,2001,17(4):236-238.

[11]中華人民共和國衛生部.2010年“優質護理服務示范工程”活動方案[EB/OL].2010.http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohyzs/s7659/201001/45756.htm

[12]葉文琴,朱建英.現代醫院護理管理學[M].上海:復旦大學出版社,2005:99-107.

[13]翁廬英,方鳳英,曹建萍.臨床護理質量評價的改進方法與思考[J].解放軍護理雜志,2007,24(10A):65-66.

[14]劉庭芳.普及醫院管理工具[J].中國醫院院長,2007,(23):28-29.

[15]劉庭芳.普及“品管圈”活動[J].中國醫院院長,2007,(21):50-51.

[16]劉庭芳.“圍評價期”醫院評價理論與實證研究[J].中國醫院,2011,15(5):20-24.

[17]于秀榮.產科護理質量評價指標體系的研究[D].上海:第二軍醫大學,2006:4.

[18]孫琳.胸心外科病種護理質量評價指標體系的研究[D].上海:第二軍醫大學,2004:6.

[19]楊翔宇.護理質量評價中醫院感染評價標準的構建研究[D].成都:四川大學,2006:5.

[20]王建榮,張黎明,馬燕蘭,等.醫院護理過程質量綜合評價指標研究[J].中華醫院管理雜志,2005,21(10):684-686.

[21]侯小妮.綜合醫院護理質量評價指標體系的初步研究[D].北京:協和醫科大學,2007:4.

[22]彭韓伶,陳少賢.醫療質量綜合評價的綜述(2)[J].中國衛生質量管理,2007,14(1):29-33.

[23]呂偉波,周秀華,張羅漫,等.醫院間護理終末質量評價指標體系的設立[J].解放軍醫院管理雜志,2006,13(6):501-503.