自我決定理論在英語教學中的應用

◆高華清

(廣州市廣大附屬實驗學校)

自我決定理論在英語教學中的應用

◆高華清

(廣州市廣大附屬實驗學校)

人類具有先天性的熱愛學習和自我實現的傾向,然而許多教師常使用外在控制手段來督促學生學習英語,這種做法會破壞教師與學生之間的關系,抑制學生對英語學習固有的熱情。鑒于此,筆者在綜述分析自我決定理論相關研究的基礎上提出:(1)內在動機以及外在動機自主化有助于激發學生學習英語的興趣;(2)學生的自主性、勝任力和歸屬感這三種基本心理需求的滿足,是促進外在動機自主化、提高自主學習英語的關鍵;(3)滿足三種基本心理需求的策略是:給學生提供自主性選擇空間,提供最佳并具有挑戰性的英語學習內容,無條件的尊重和關懷。這些研究成果可為我國英語教學及改革提供理論依據和實踐指導。

英語教學 自我決定理論 內在動機 外在動機 基本心理需求

一、引言

人類具有朝著健康、積極方向發展的自我實現潛能,這一潛能不但能促使個體形成積極地探索自然和社會環境的好奇心,且會引導個體自覺地去參與英語學習活動。然而,為了督促學生更好地掌握英語內容,許多中小學教師在英語教學過程中常使用一些外在控制手段,例如,密切監督和監測學生學習英語內容,以及制定獎勵或懲罰制度來提高英語學習成績。從某種意義上說,這種做法可有效地維持英語課堂教學秩序和督促學生學習英語。然而,長期處于這種受控制的教學環境下,學生難以體驗到學習英語本身所帶來的快樂、熱情和興趣等積極情感,更難以樹立崇高的人生價值觀和世界觀,而更多的是無聊、焦慮和乏味,結果導致學生對英語不再感興趣。同時教師又要承擔壓力,不斷地通過外部控制來督促學生學習英語。

自我決定理論(self determination theory)是Deci和Ryan等人于2000年提出關于人類動機、情感、行為和發展自我決定的動機過程理論。該理論認為人類行為有三種基本心理需求,即自主性、勝任力和歸屬感。在充分認識基本心理需求和環境信息的基礎上,個體就會對行為做出自主選擇。可見,自我決定理論對英語教學有著重要的理論指導意義。例如,教育者可通過挖掘學生熱愛學習英語和參加英語活動這一內在動機來提高教學質量;教育者可將外在動機與學生的基本心理需求相結合來提高學生學習英語的自主性。需強調的是,經過國外學者的長期努力,自我決定理論在學界產生了深遠的影響,且被廣泛運用于健康、管理、教育和教育等研究領域。通過文獻檢索可發現,自我決定理論的相關文章(專著)多達800篇(部),且目前已舉辦了四屆自我決定理論的國際研討會。然而,國內有關自我決定理論的研究起步較晚,相關的研究不多,且有關該理論在英語教學中的應用尚未見報道。鑒于此,本文將探討自我決定理論中的一些重要觀點在英語教學中的應用,旨在為國內中學英語的教師和研究者提供借鑒。具體內容包括:(1)內在動機與英語教學;(2)外在動機與英語教學;(3)三種基本心理需求與英語教學。

二、內在動機與英語教學

自我決定理論認為,內在動機是由活動本身產生的快樂和滿足引起的。例如,個體參加各種比賽、冒險和英語活動,是為了體驗這些活動本身所產生的成就感、價值感、興奮感和愉快感。這些活動具有因果關系的內在感知軌跡,意味著個體從事某項活動是源于活動本身的內在感知而不是外界因素的介入,并且個體在活動過程中始終保持著好奇心和興趣感。故可認為,內在動機是推動人類自主學習和自我成長的核心力量。

自我決定理論還指出,個體維持內在動機的先決條件是,自主性和勝任力這兩個基本心理需求得到滿足。自主性反映個體參加學習的意志力和堅持性。例如,具有自主性的學生將會自主花更多時間和精力來學習較難的英語內容。勝任力反映個體參加學習的有效性。例如,具有勝任力感的學生在掌握英語內容后,內心會充滿自豪感。

許多研究表明,在教學中采用自主性支持的教學模式,比受控性支配的教學模式更有利于激發學生的強烈內在動機、好奇心和求知欲望,不但會促使學生投入更多的精力和耐力來完成課堂中的學習任務,而且還會促使學生花更多的閑暇時間來參加學習活動。結合國外有關內在動機的研究成果,自我決定理論對英語教學的啟示可概括為以下三點:(1)在英語課中教師應采用明確活動目標和學習任務的自主性支持的教學模式,即在保證完成學習任務的前提下,給予學生更多的自主性選擇空間;(2)在教學過程中,應設置一些中等難度并具有挑戰性的英語活動任務,讓學生體驗完成任務后的成就感,從而提高學生的勝任力感;(3)教師在引導教學活動時,應重視學生的自主性和勝任力這兩個基本心理需求的滿足,從而激發學生學習英語的內在動機。

三、外在動機與英語教學

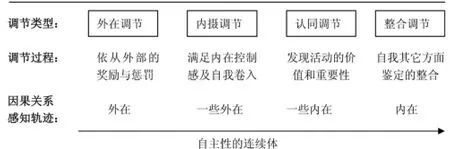

綜上可知,內在動機為學生參加英語學習和活動提供了重要的基礎。然而在實際教學過程中,有一些英語內容本身并不能直接引起學生的興趣,即有些學生本身就不喜歡枯燥空洞的英語內容。此時,內在動機的作用減弱,學生需要外在動機來激勵他們學習。自我決定理論認為,外在動機是由活動的外部結果引起的,而不是活動本身。該理論按自主性程度水平將外在動機劃分為外在調節、內攝調節、認同調節和整合調節四種類型,構成從外在到內在的因果關系感知軌跡的自主性連續體。如圖1所示。

圖1 不同類型外在動機的自主性連續體(引自:Ryan&Deci,2000)

外在動機中自主性最差的是外在調節,指個體參加活動是為了獲得獎勵或避免懲罰。如果外在控制環境消失了,那么這一行為就難以維持。例如,學生學習英語知識是為了通過考試或是避免同伴嘲笑其水平差,一旦英語考試結束或者同學不再嘲笑,學生極有可能放棄英語知識的學習。自主性較差的是內攝調節,指個體參加活動是為了滿足內在控制感(如自我擴張或防止自我墮落)。例如,學生參加英語活動是為了體驗取得成績后的自豪感或避免沒有參加英語活動所產生的內疚感。自我卷入是內攝調節的一種特定形式,反映個體對成績產生的自尊感。當自我被卷入時,個體將會產生避免羞愧感或追求自我價值感的內在壓力。自我決定理論認為,由于外在調節和內攝調節均源于自我的外界,代表因果關系的外在感知軌跡,所以這些行為調節屬于外在動機控制調節。

自主性較強的是認同調節,指個體參加活動是因為感知到活動的價值和重要性。例如,學生認為學習英語內容對自身是有幫助的,可以增強老師和同學的認同,以及為將來學習工作打下良好的人際關系和提高適應環境的能力。自主性最強的是整合調節,個體不僅認同參加活動的重要性,還吸納外界的價值觀、道德態度等,整合成為自我的一部分。例如,學生學習英語,不僅認為英語對自身是有幫助的,而且還熱愛英語,因為英語有助于樹立正確的人生觀和價值觀。整合調節與內在動機有很大的相似性,但是整合調節是對活動結果的關注所推動的,而不是由活動內在興趣所驅使的。故整合調節還是機械式,不是真在的內在動機。自我決定理論認為,由于認同調節和整合調節均源于自我的內在世界,代表因果關系的內在感知軌跡,所以這些行為調節屬于為外在動機自主調節。

許多研究表明,如果學生以外在動機自主化(亦稱為外在動機內化)的調節模式來參加英語活動,那么學生將會體驗到更多的愉悅感,較少的沮喪感。因此,外在動機自主化是學生自我感知的重要方面,也是學生參加乏味英語活動的保障。更重要的是,從初等教育到高等教育的研究結果表明,學生將參加英語活動的外在動機自主化后,不僅可提高參與英語活動頻率,且可完善人格,進而形成正確的人生觀和價值觀。在實際教學過程中,如果學生不喜歡英語內容,或者英語內容本身比較乏味,英語教師可采用以下技巧來促使外在動機自主化。(1)提供充分的理由來表述英語學習的重要性;(2)理解學生對英語教學的情感和體驗;(3)提供一些可供選擇的言語信息(如“你可能想要”),而不是受控制的言語信息(如“你必須”)。

四、三種基本心理需求與英語教學

綜上可知,外在動機自主化的程度越高,越有利于促進學生學習和調整,故如何促進外在動機自主化是教育界研究的熱點問題之一。自我決定理論指出,當三個基本心理需求(自主性、勝任力和歸屬感)得到滿足時,學生易將外在動機自主化,并以自主模式來參加英語活動。

第一種基本心理需求是自主性,是指個體能自由選擇、按照自己的意愿而不受外界環境的束縛行事。在英語課中,滿足自主性的途徑是,降低英語教學中的壓力和任何形式的強迫感,并讓學生對參加的英語學習擁有發言權。許多研究表明,自主性支持的教育模式將會產生良好的教學效果。更重要的是,如果教師向學生提供充分的理由來解釋英語學習是有價值的,那么學生就更容易將外在動機內化為自身的價值觀,并引導學生參加感興趣的、有益于自身發展的英語活動。

第二種基本心理需求是勝任力,是指個體完成某項活動的過程中所產生的效能感。在英語課中,滿足勝任力的途徑是,引導學生參加一些中等難度、具有挑戰性的英語活動,促使學生發揮自己的能力。教師應向學生傳授一些合適的英語學習技巧,對學生完成英語活動后應給予積極的反饋和交流,以此來提高學生的勝任感。

第三種基本心理需求是歸屬感,是指個體需要來自周圍環境或他人的關愛、理解、支持。在英語課中,學生的歸屬感與老師的真誠相待、尊重和理解他們的價值觀有關。

許多研究表明,滿足三種基本心理需求是學生學習英語的外在動機自主化的關鍵。例如,有學者研究發現三種心理需求滿足可直接預測內在動機的激發和間接預測語言課中相關積極結果,例如,提高學生的專心程度、敢于挑戰較難的學習任務、熱愛學習,等等。因此,學生的自主性、勝任力和歸屬感三種心理需求的滿足,是英語活動外在動機自主化的源動力,是提高學生自主參加英語活動的重要因素。

五、結束語

本文簡要概述了自我決定理論在英語教學中的應用,認為內在動機和外在動機自主化有助于激發學習英語內容的興趣;滿足學生的自主性、勝任力和歸屬感這三種心理需求,是激發內在動機和促使外在動機自主化(認同調節和整合調節)的關鍵。此外,本文還對滿足三種基本心理需求提出相應策略:提高自主性的策略包括給學生提供選擇空間和強調英語活動的意義,確認學生對英語活動的感知,以及減少英語活動中的壓力和受控性;提高學生勝任力感的策略包括提供最佳并具有挑戰性的英語活動,對學生的英語活動給予積極反饋;提高學生歸屬感的策略是教師給予學生無條件的尊重和關懷。這些成果可為我國當前教育所提倡的培養學生自主性學習提供了心理依據,為我國英語教學中促進學生積極學習英語提供了實踐指導。

[1]項明強,胡耿丹.基于自我決定理論的健康行為干預模式[J].中國健康教育,2010,26(4):306 -309.

[2]賴丹鳳,伍新春.基于自我決定理論的教師激勵風格研究述評[J].心理科學進展,2011,19(4):580 -588.

[3]徐勝,張福娟.美國殘障人士自我決定研究及對我國的啟示[J].心理科學,2010,33(1):235 -237.

[4]梁婷.初中生自我決定及其對英語學習策略的影響[D].碩士畢業論文,江西師范大學,2009.

[5]Deci,E.L.& Ryan,R.M.The“what”and“why”of goal pursuits:Human needs and the self- determination of behavior[J].Psychological Inquiry,2000,(11):227 – 68.

[6]Vansteenkiste,M.,Lens,W.,& Deci,E.L.Intrinsic versus extrinsic goal contents in self- determination theory:Another look at the quality of academic motivation[J].Educational Psychologist,2006,41:19-31.

[7]Standage,M.& Gillison,F.Students’motivational responses toward school education and their relationship to general self-esteem and health - related quality of life[J].Psychology of Sport and Exercise,2007,(8):704 –21.