西夏牡丹紋瓷器

文/湯兆基 圖/由上海工藝美術(shù)提供

西夏牡丹紋瓷器

文/湯兆基 圖/由上海工藝美術(shù)提供

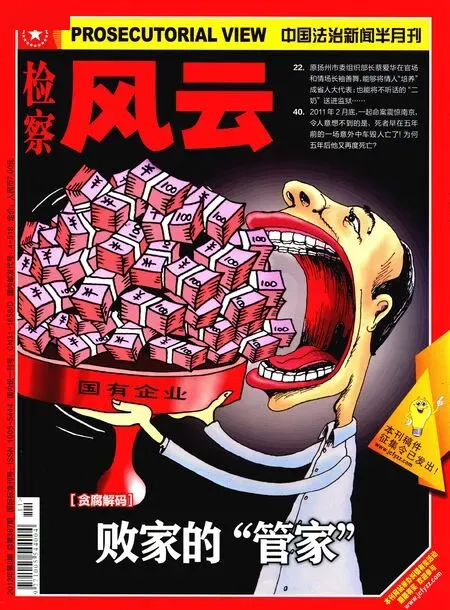

前有“警花牡丹真國(guó)色”的春意盎然,后有“西夏牡丹紋瓷器”的秀麗奪目。上一期我們?cè)谛蕾p了江洋女士的牡丹春色綠江南后,不妨讓思緒轉(zhuǎn)換一下。我們熟知的宋代制瓷業(yè)相當(dāng)之精粹,然就在同時(shí)期的西夏國(guó),地域分布在寧夏、青海、甘肅、內(nèi)蒙古、陜西等地,出現(xiàn)了那里特有的民族制瓷業(yè),這類不輸宋代五大名窯的古瓷器被叫做“西夏瓷”,是西夏國(guó)的子民自創(chuàng)研究燒造的。西夏民族也隨之學(xué)習(xí)漢字,接觸漢文化,但他們?cè)诖善鞯乃囆g(shù)表達(dá)上,同樣運(yùn)用了雍容華貴的牡丹作為美的體現(xiàn)。

黑釉剔刻花扁壺

宋代是中國(guó)瓷器生產(chǎn)的繁榮時(shí)期,各大名窯生產(chǎn)的瓷器名目繁多,與此同時(shí),位于祖國(guó)西北邊陲的西夏王朝,也是瓷器生產(chǎn)的重要產(chǎn)地。西夏由黨項(xiàng)族于公元1038年創(chuàng)建,至公元1227年滅亡。隨著西夏王朝滅亡,有關(guān)西夏瓷的信息也在漫長(zhǎng)的歲月中留下空白。

西夏瓷引起重視,始于上世紀(jì)初。1914年,英國(guó)人斯坦因率領(lǐng)的“探險(xiǎn)隊(duì)”在古絲綢之路上的黑城遺址發(fā)現(xiàn)碎瓷片,疑為該地產(chǎn)物。《斯坦因黑水獲古紀(jì)略》:“覓得有釉之碎陶器甚多,率作青綠二色,間雜冰裂紋,大塊碎片不少,此種陶器疑即當(dāng)?shù)厮a(chǎn)。”黑城,位于古居延南約15公里處,是西夏防衛(wèi)吐魯番和回鶻軍事重鎮(zhèn)。上世紀(jì)50年代以來(lái),在西夏故地,從遺址、窯址、窖藏和墓葬中出土了大量西夏瓷,由此揭開(kāi)了西夏瓷神秘面紗。西夏瓷品種豐富,有碗、罐、洗、托、瓶、壺、缽、薰?fàn)t、枕、尊等生活用品20多類40種。

黑釉剔刻牡丹紋缽

牡丹稱王的西夏瓷

西夏瓷紋飾以牡丹紋為主,約占西夏瓷的80%,其中以黑釉瓷、白釉瓷居多,占出土總量的70%以上。黑釉燒制因火候不到便呈紅褐色、綠色,這也是西夏牡丹紋飾瓷器多褐釉和綠釉的原因。

西夏瓷牡丹紋飾主要有剔刻、彩繪。剔刻牡丹紋飾分為刻釉、剔刻釉和刻化裝土、剔刻化裝土。刻釉,先在瓷胎上施釉,然后刀刻線條。刻線露胎,利用胎色與釉色差別,表現(xiàn)線描牡丹紋。主要紋飾器物的肩部和開(kāi)光部的外側(cè),少數(shù)紋飾整體器物。剔刻釉,是在刻釉的基礎(chǔ)上,剔除花形外的釉面使化裝土顯露,在不同的釉色與白胎形成的強(qiáng)烈對(duì)比,牡丹紋飾完整顯凸。線與面結(jié)合的剔刻釉牡丹紋飾運(yùn)用最多。刻化裝土和剔刻化裝土牡丹紋飾,是在瓷胎上先施化裝土后施工,技法與刻釉和剔刻釉相同。因化裝土與瓷胎都為白色或象牙白,所以這類紋飾的瓷器,色調(diào)淡雅逸靜,平和柔潤(rùn)。彩繪,采用直接繪畫的手法,將牡丹紋畫在上了釉的器物上。

西夏瓷牡丹紋造型布局有規(guī)律,主要表現(xiàn)有三種樣式:纏枝、折枝、交枝。

纏枝牡丹紋,主要見(jiàn)于器物的腹部,是以連綿的花枝將花、葉串聯(lián)起來(lái),環(huán)繞器物腹部組成畫面。如1986年內(nèi)蒙古自治區(qū)伊古昭盟伊金霍洛旗慶鄉(xiāng)出土的褐釉剔刻牡丹紋罐。腹部飾纏枝牡丹紋,正背飾盛開(kāi)的碩大牡丹花,左右對(duì)稱造型,四周纏枝盤旋,花葉飛舞,畫面飄逸生動(dòng),并通過(guò)纏枝有機(jī)地將此罐背部的花朵和葉片貫聯(lián)起來(lái)。

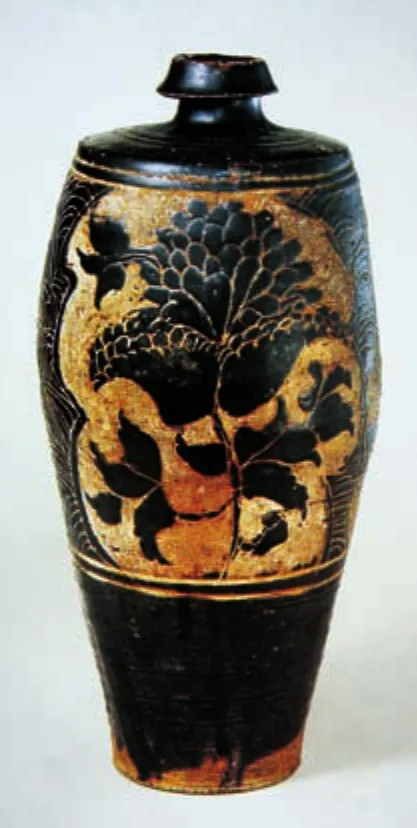

折枝牡丹紋,一枝獨(dú)秀,風(fēng)姿卓絕。如1956年內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗敏蓋鄉(xiāng)出土的褐釉剔花牡丹紋梅瓶。腹部?jī)蓚?cè)開(kāi)光內(nèi)剔刻折枝牡丹紋,枝莖勁挺,陽(yáng)剛堅(jiān)韌。寧夏回族自治區(qū)靈武縣磁窯堡窯址出土的黑釉剔刻牡丹紋梅瓶,腹部開(kāi)光內(nèi)剔刻折枝牡丹紋,枝莖彎曲,尤顯陰柔。

白釉剔刻牡丹深腹罐

褐釉剔刻躍鹿牡丹紋梅瓶

黑釉剔刻牡丹紋瓶

交枝牡丹紋,為兩朵折枝牡丹,左右交往。如1982年青海省互助土族自治縣東溝出土白釉剔刻花深腹罐。腹部開(kāi)光內(nèi)剔刻兩枝牡丹紋,上一枝自右向左,下一枝自左向右,橫臥逆向布局,頭尾互相銜接,葉片交疊,和諧相融。

褐釉剔刻牡丹紋六系罐

夸張的剔刻藝術(shù)

剔刻,是西夏瓷牡丹紋飾的主要表現(xiàn)形式。剔刻用刀似天斧砍石,銳利迅猛,鑿痕顯露,成為西夏瓷的基本特色。黑褐釉剔刻牡丹紋罐,1986年內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗西夏窖藏出土。腹部剔刻牡丹紋。主體花瓣,刀刃中正,粗細(xì)均勻,弧度均勻一致,花莖與葉片,運(yùn)刀奔放肆意,或正或偏,四面出鋒,勢(shì)不可擋,莖的粗細(xì)不均,葉的殘缺不全,已不再注意形象的完整性,追求的是一氣呵成的磅礴氣勢(shì),充分顯示工匠超凡的駕馭刀刃的能力。西夏瓷制作粗放,施釉則肥厚,經(jīng)窯燒后,釉層隨線刻的邊沿略淌,形成稍有隆起的現(xiàn)象,胎粗釉肥,牡丹紋飾和整件器物都顯得格外拙樸潤(rùn)厚。

花的夸張。黑釉剔刻牡丹紋瓶,寧夏靈武窯產(chǎn)品。瓶的兩側(cè)分別為兩組不對(duì)稱的牡丹紋,一面為開(kāi)光折枝牡丹紋,花朵碩大,底托的兩片寬大的花瓣,沿邊排列半圓形弧線,其上為重疊的小花瓣,是西夏瓷牡丹紋中最為復(fù)雜者。花葉和枝莖則細(xì)小簡(jiǎn)單,以襯托花的茂盛和碩大。

葉的夸張。黑釉剔刻花缽,寧夏回族自治區(qū)靈武縣磁窯堡窯址出土。開(kāi)光內(nèi)剔刻牡丹紋,枝莖簡(jiǎn)略,花葉張揚(yáng),牡丹花作葉化處理,所能見(jiàn)到的則是葉的舞動(dòng)。

莖的夸張。褐釉剔花牡丹鹿紋梅瓶,1986年內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗戲慶河鄉(xiāng)白圪鎮(zhèn)出土文物。腹部對(duì)稱開(kāi)光內(nèi)飾折枝牡丹紋。花、葉簡(jiǎn)明,中間以沖刻兩刀完成的枝莖,粗壯挺拔,起到了中流砥柱的作用。

獨(dú)創(chuàng)燒制的扁壺是剔刻牡丹紋飾的西夏瓷器,型多獨(dú)創(chuàng),最具獨(dú)創(chuàng)性的有扁壺。扁壺又稱背水壺,有雙系、四系,以便于提拿攜帶。這是北方游牧民族常見(jiàn)的生活用品,也反映了黨項(xiàng)族在馬背上的習(xí)俗。扁壺大的高過(guò)40厘米,小的則僅高10厘米。扁壺有圈足,作放置用。大型扁壺正背兩面設(shè)足,可臥放,也起到壺面加固作用。

扁壺正面圈足多作開(kāi)光內(nèi)飾牡丹紋。左右開(kāi)光,妙在對(duì)置而不對(duì)稱,或大或小,或高或低。黑釉剔刻花扁壺,寧夏海源縣出土,現(xiàn)藏于寧夏博物館。壺高34厘米。壺身左右兩個(gè)不對(duì)稱的開(kāi)光,內(nèi)剔刻折枝牡丹紋兩枝。一仰一俯,一高一低。因?yàn)樗南当鈮卣麄€(gè)器形似烏龜,壺口似龜頭,四系似龜足,作爬行狀,故俗稱“鱉子”。有的扁壺背部圓足部分塑有一條盤曲的蛇,作龜蛇交尾狀,即為“玄武”。

牡丹吉祥卻難逃滅頂

另外,西夏瓷為突出折枝牡丹紋,便將其安置在開(kāi)光之內(nèi)。以褐釉剔刻牡丹紋六系罐為樣,肩部飾六個(gè)梯形開(kāi)光,每一開(kāi)光內(nèi)剔刻折枝牡丹一枝:腹部飾三個(gè)菱形開(kāi)光,內(nèi)飾剔刻牡丹兩枝,全器共飾有九個(gè)開(kāi)光,飾牡丹十二朵。此外,西夏扁壺有牡丹紋與吉祥動(dòng)物紋同時(shí)出現(xiàn)的情況,如褐釉剔刻躍鹿牡丹紋扁壺,跳躍狀小鹿嘴中銜牡丹,富有朝氣。鹿是西夏黨項(xiàng)族特別喜愛(ài)的紋飾。“鹿”諧音同“祿”。祿含意收益,官吏俸給,稱俸祿;俸祿豐厚,稱祿潤(rùn);官職地位,稱祿位。牡丹與鹿組合的圖案,意為和諧吉祥。

西夏瓷牡丹紋的大規(guī)模出現(xiàn),與西夏統(tǒng)治者熱衷于學(xué)習(xí)漢族先進(jìn)的文化技術(shù)有關(guān)。建立西夏政權(quán)為羌族一支的黨項(xiàng)族。隋末黨項(xiàng)族開(kāi)始強(qiáng)盛,其中拓跋氏最為強(qiáng)大,至唐代,因鎮(zhèn)壓黃巢農(nóng)民起義有功,其酋長(zhǎng)被封為定難軍節(jié)度使,從此形成強(qiáng)大的地方割據(jù)勢(shì)力。宋代初年(1038年)元昊正式稱帝,號(hào)“大夏”,定都興慶(今寧夏銀川市)。因地處中原西部,故稱西夏。黨項(xiàng)族與漢族交往密切,從而加速了黨項(xiàng)貴族封建化取代了落后的氏族習(xí)俗進(jìn)程,并稱雄西陲。西夏第五代皇帝仁宗李仁孝在位期間,進(jìn)入鼎盛。宋·李燾《續(xù)資治通鑒長(zhǎng)編》:“得中國(guó)土地,役中國(guó)人力,稱中國(guó)位號(hào),仿中國(guó)官屬,任中國(guó)賢才,讀中國(guó)書籍,用中國(guó)車服,行中國(guó)法令。”西夏文也是模仿漢字,黨項(xiàng)人論述西夏文和漢文的關(guān)系時(shí)說(shuō):“論末則殊,考本則同。”故而,宋遼牡丹紋飾盛行之風(fēng),必然刮到西夏。

西夏瓷的發(fā)展是社會(huì)需求。早期西夏日用品多為木制,所以屬于器皿的西夏文字,大都從“木”部。因?yàn)槲飨慕饘俚V物資源貧瘠,除了有少量鐵礦之外,銅、錫等金屬都得從宋遼金換取。于是發(fā)展瓷器,才能解決社會(huì)對(duì)物質(zhì)追求中最為迫切的問(wèn)題。西夏擁有豐富的瓷器燒制所需的煤、瓷土和水等資源。同時(shí),西夏與北方瓷窯相距不遠(yuǎn),于是采用招募或擄奪的方式,不難組建瓷業(yè)隊(duì)伍,故西夏瓷可視為中原窯系的延伸。西夏中期,自產(chǎn)瓷器已能基本滿足國(guó)內(nèi)需求。

還有發(fā)掘表明,西夏瓷是與磚瓦建材同處一窯燒制。在西夏陵園廢址發(fā)現(xiàn)大量脊獸、琉璃磚、虎頭紋滴水、獸面花卉紋瓦當(dāng)?shù)龋渲辛鹆|吻高達(dá)1.52米,是迄今國(guó)內(nèi)發(fā)現(xiàn)最為高大的古建筑鴟吻。建筑磚瓦制造業(yè)的發(fā)達(dá),對(duì)西夏瓷昌盛起到促進(jìn)作用。

可見(jiàn)在蒙古軍滅亡西夏過(guò)程中,西夏瓷遭受滅頂之災(zāi)。易代修史。元代修宋遼金三朝,西夏雖與宋遼金并列,卻成“無(wú)史之朝”。于是,西夏和西夏瓷,長(zhǎng)期在世人的心目中消失。800年后,當(dāng)其再次躍現(xiàn)人間時(shí),神秘色彩退卻,牡丹紋飾的光彩則更顯張揚(yáng)、古艷。

編輯:沈海晨 mapwowo@163.com