1933:屠宰場變身文化殿堂

2012-10-28 05:39:36成韻

檢察風云 2012年8期

文/成韻

1933:屠宰場變身文化殿堂

文/成韻

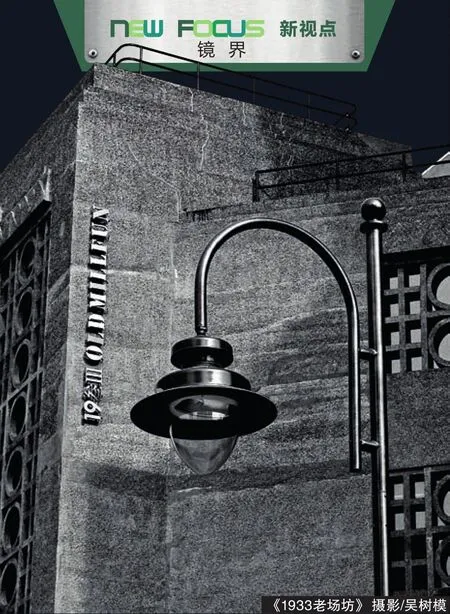

《1933老場坊》 攝影/吳樹模

《別有洞天》 攝影/西域散人

在世人眼里可稱作優秀甚至偉大建筑的,往往除了先進的設計理念,還有難掩的歷史印記,比如“1933老場坊”。

1933年建造,前身為“工部局宰牲場”的“1933老場坊” 出自英國建筑設計大師巴爾弗斯之手,由當時蜚聲滬上的余洪記營造廠建造完成。

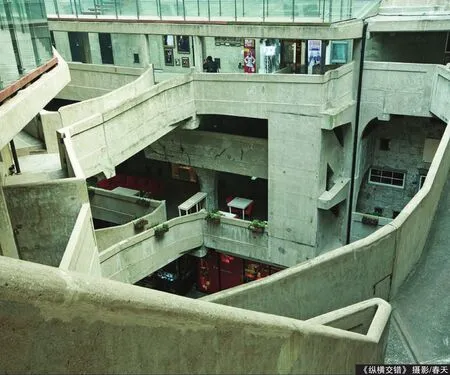

在外方內圓的格局中,“廊橋”“旋梯”“牛道”等眾多特色風格建筑融會貫通,光影和空間的錯落仿佛時刻上演著舞曲,風格迥異。這樣格局、規模的宰牲場在當時只有三座,而在戰爭的硝煙和時代的變遷中,現存完好的也只剩眼前這座了。

2006年8月1日,一份租賃協議,令昔日的屠宰場轉變為如今融時尚創意、品牌鍛造、文化求知為一體的創意產業集聚區——1933老場坊。

工業化的進程加速了我國一批老建筑的消亡,它們身負歷史的印記,卻逐漸被人們淡忘。上海在對老建筑的保護中無疑是成功的,“保護性利用”的策略使老建筑的文化價值與改造后使用功能的關系得到了綜合考慮。比如對“1933老場坊”的改造,不僅使它保留了原生態風格,而且也注入了新時代的時尚功能元素。

近年來,上海不少地區發起了對老建筑歷史的記錄和保護,通過攝影、征文等線上線下活動,讓人們深入了解老建筑的歷史,推動全社會對史跡建筑保護工作的關注。

本次刊登的這組“1933老場坊”攝影作品,部分來源于虹口區委宣傳部和東方網聯合主辦的“上海老建筑攝影活動”虹口行的獲獎參賽者,部分則是一些攝影師的手筆。

《蒼穹》 攝影/舒

《縱橫交錯》 攝影/春天

《天方夜譚》 攝影/甘棠

《道相似》 攝影/舒亦

猜你喜歡

湖北教育·綜合資訊(2022年4期)2022-05-06 22:54:06

金橋(2022年2期)2022-03-02 05:42:50

北方建筑(2021年6期)2021-12-31 03:03:54

文苑(2020年10期)2020-11-07 03:15:36

現代裝飾(2020年6期)2020-06-22 08:43:12

小天使·一年級語數英綜合(2018年9期)2018-10-16 06:30:16

全體育(2016年4期)2016-11-02 18:57:28

少兒科學周刊·兒童版(2015年6期)2015-11-24 03:49:38

科普童話·百科探秘(2015年6期)2015-10-13 07:21:18

科普童話·百科探秘(2015年8期)2015-08-14 07:13:06