打造心靈的港灣——總裝南京軍代局某軍代室特色文化建設速寫

陸衛星 葉 兵

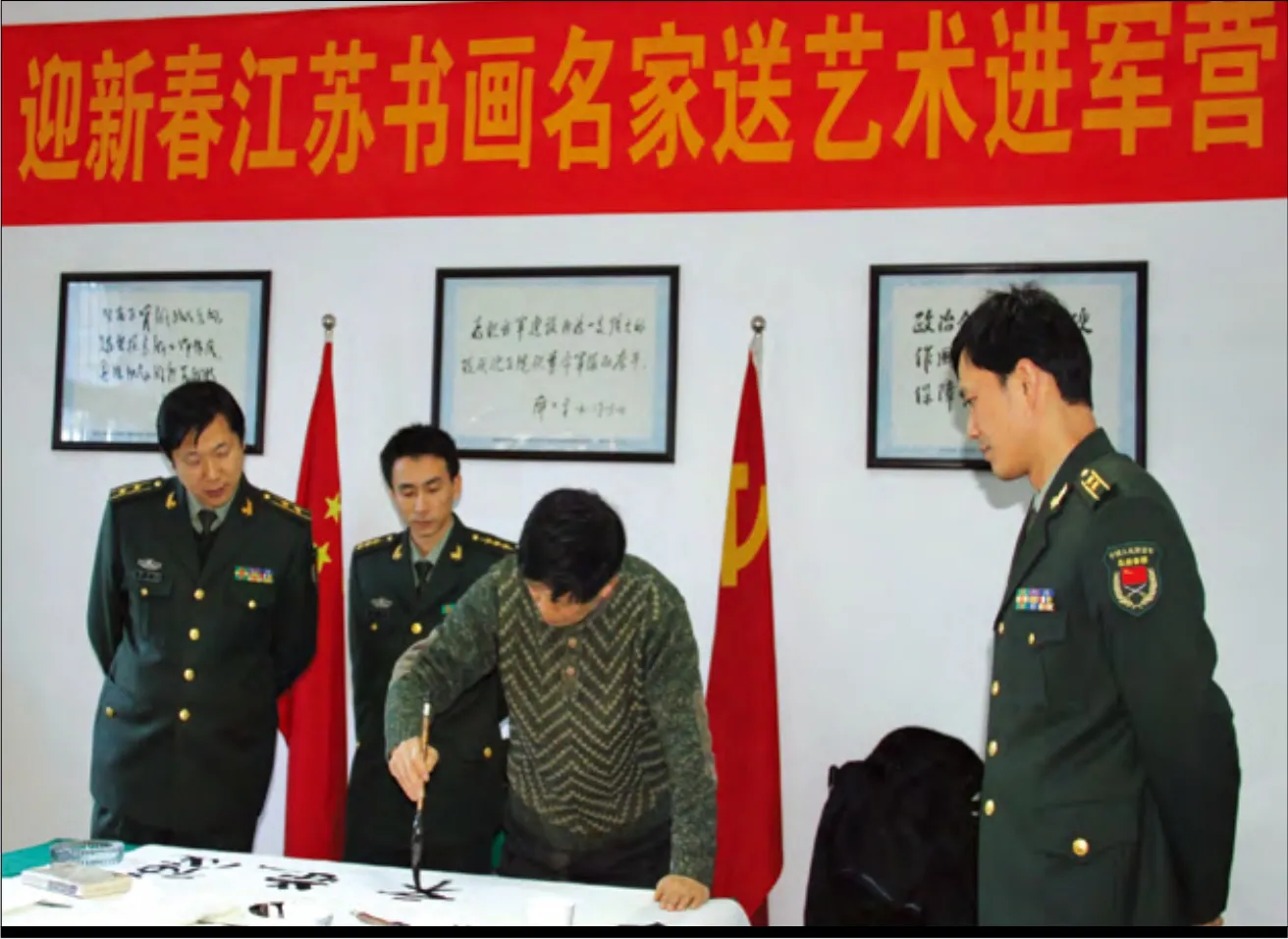

舉行文化活動

走進南京軍代局駐常州地區軍代室,頓覺情感暖風撲面,單位和諧融洽,工作其樂融融,事業蒸蒸日上。在推進文化建設中奉行“把軍代室當家建”的理念,用軍代表文化建設凝心鑄魂,營造“家”的氛圍,打造“家”一般的“心靈港灣”,在近十載的建設中,形成獨具自身特色的文化環境和光榮傳統。

心靈在“港灣”里陶冶

軍隊派駐在工廠企業中的軍代表,常被說成“三三兩兩”部隊,是“穿著軍裝的老百姓”。然而,常州軍代室官兵在這個沒有圍墻的軍營中潛心打造“心靈港灣”,營造起“進門受感染、抬頭受教育”的軍營文化氛圍。

只有六個房間的軍代室,小環境里的“軍味”濃濃。穿過工廠辦公樓道望去,軍代表辦公區如一道亮麗的綠色風景線,當代革命軍人核心價值觀、英模畫像等宣傳牌匾錯落有致;“走廊文化”賞心悅目,催人奮進。主題墻這面由“三代領導人題詞”和“國旗”、“黨旗”構成,簡潔而威嚴;側面墻“甘于奉獻、精于監督、敢于較真、嚴于律己”的“軍代表精神”赫然入目,以及軍代室組織機構圖、所駐企業分布圖,讓11個人、5個檢驗驗收點、跨度近300公里等信息一目了然;另一面的榮譽墻上,“裝備至上,質量第一”的標語和整齊地排列著的60多塊獎牌,默默地詮釋著他們曾經走過的光榮歷程。辦公室中最大的一間隔出一半是內勤、財務室,另一半做會議室兼接待;駐廠軍代表和正、副總代表等辦公室、資料室都規范有序,總共百十平米的“小環境”,卻是一個“五臟俱全”的小軍營。

盡管環境條件相對簡單些,但他們的精神卻很富有。在日常的檢驗驗收工作中,他們始終堅持把軍代表“姓軍”作為“底線”,無論什么時候都決不能拿原則做交易。近些年來,這個軍代室就涌現出了錙銖必較的“嚴”代表――吳軒東、斤斤計較的紅管家――潘曉丹、堅守“陣地”的軍代表――王宇飛等諸多先進典型。其中,吳軒東同志堅持的“不為友情損公、不為親情忘公、不因家事誤公”原則,成為軍代室全體軍代表共同的堅守,在工廠企業中樹立起了新時期良好的軍代表形象

人才在“港灣”中孕育

走進這個軍代室,你會被以“人才培養牽引各項建設”所營造的濃厚情誼感染。“老杭是小曾的師傅,小王是老莊的徒弟。”他們制定有“矩陣式”人才培養計劃,因人而異確定培養目標,為新上崗的軍代表指定一個以上的“師傅”;開設有高工講堂、互動空間等學習鍛煉平臺,定期不定期開展研討交流,全面提升了軍代表的綜合素質。近五年來,軍代室就先后有3人進入總部專家組、7人走上領導崗位、5人選調入機關工作。

人才創建成果,常州軍代室的“業務規范化”建設因此在南京軍代局小有名氣。他們率先實施的“軍代表業務規范化建設”,減少了基層軍代表在落實國軍標和上級要求時的誤差;制定的“常州軍代室業務正規化建設標準”,為全局及至陸軍軍代表的“業務正規化”建設掀開了新頁。他們還是該局三輪規范化建設的先行試點單位,曾被總參軍兵種部評為“業務規范化建設”標兵單位。

軍代室還是不少“標準”、“規范”的誕生地。1986年成立的當年,他們提出的《運用網絡技術,推進生產進度》均衡生產方法,就得到了推廣運用。此后,1996年率先試行并推廣的“光電產品環境應力篩選辦法”,有效解決了光電產品可靠性指標難考核及光電產品的早期應力等問題,探索出的一系列考核措施和標準,作為國軍標頒布;1999年自行編制的《××產品質量統計分析軟件》也被總部確定在全軍推廣應用;2004年后,《輕武器測試標準-光學儀器》、《激光測距偵察設備部隊試驗規程》、《軍用機電測角儀通用規范》等文件都先后作為國軍標頒布。

在長期的業務實踐中,該室的軍代表積極摸索、不斷總結出一系列工作標準、制度和方法,始終成為軍代表規范化建設的“排頭兵”。

精神在“港灣”內充電

因地制宜、寓樂于教,是這個軍代室打造“家”文化的又一特色。

他們注重發揮文化建設“主陣地”的作用,人少也把“大戲”唱。積極依托“聯片教育”形式,每年都開展“主題演講”、“讀好書、寫感悟”、“身邊人說身邊事”等的活動,組織官兵憑吊烈士陵園、參觀革命圣地、緬懷先烈戰斗歷程、在黨旗下宣誓。他們還挖掘駐地資源,走進社會“大課堂”,參觀駐地社會成就展、走訪高新企業,并針對軍代表與駐地反差大,存在安心不盡心、巧干不實干等的現象,開展“比團結和諧、比正風正氣、比工作實效”和“看敬業精神、看業務素質、看學習狀態、看群眾口碑”的“三比四看”活動,邀請官兵家屬、企業人員聯歡等形式,用先進文化鼓舞士氣、激勵斗志、調節情緒、解除困惑。

翻開這個軍代室年度業務訓練計劃,你會發現“羽毛球、籃球、乒乓球”,以及“征文、棋牌比賽、體能訓練”等的文體活動安排也赫然在列。這是他們針對“室小、人少、在位率低”而采取的探索文化建設長效機制的新舉措。因此,領導在與不在、人或多或少,只要有內容、有時間,都會有人牽頭開展相應的活動。今年,他們在組織好“小競賽”、“小娛樂”等“小活動”的基礎上,還通過建設局域網、制作單位建設主頁、拍攝DV短片、編輯文化手冊等方式,豐富官兵文化生活,滿足官兵不斷提高的審美情趣。

室如家、家暖人。經過連續多年的艱苦創業,這個軍代室先后自籌資金購買了公寓房、蓋起了經濟適用房,圓滿解決了家屬就業、子女入托入學、老干部移交、干部轉業安置等一系列問題,消除了官兵們的后顧之憂,營造出了拴心留人的良好環境,讓“文化”悄然融合到工作中,促進和助推著軍代室全面建設邁上新臺階。