喜馬拉雅—橫斷山區新類群:假合頭菊屬

孫 航 張建文

喜馬拉雅—橫斷山區新類群:假合頭菊屬

孫 航 張建文

專家檔案:

孫航,研究員,博士生導師。中國科學院昆明植物所黨委書記、副所長;中國科學院生物多樣性與生物地理學重點實驗室主任。

張建文,助理研究員,中國科學院昆明植物所。

近日,與美國哈佛大學植物標本館David E. Boufford博士合作,通過多重證據成立了喜馬拉雅—橫斷山區特有屬:假合頭菊屬。

合頭菊屬類群

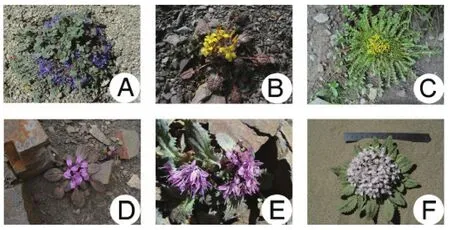

傳統合頭菊屬是菊科萵苣族含六個種的類群,其僅僅分布于喜馬拉雅-青藏高原地區高海拔流石坡、碎石地和沙地等。通過野外考察發現,其主要分布于高海拔裸露荒地,可以被看成是本區域的“拓荒者”。它擁有的明顯特征是具有蓮座狀葉、極度明顯中空莖和類似向日葵的聚集頭狀花序,正是因為其具有聚合的頭狀花序而得名合頭菊屬(圖1)。這些種類具有相對狹窄和有限的分布區域,主要是從甘肅西南部到青海東南部和四川北部,進而延伸到西藏。本屬大部分種類具有黃色或紫色小花,但是康滇合頭菊具有藍色或藍紫色小花并占據了一個相對獨立的分布區域,為我國西南橫斷山區并延伸到喜馬拉雅地區的周邊國家(不丹和緬甸,如圖2)。康滇合頭菊原來是放于萵苣屬聚頭組的,雖然其外部形態上與合頭菊屬其他種類很相似(如蓮座狀并具有中空莖的生活型,聚集的頭狀花序,小花數目等,如圖1和3),但直到1965年才被林镕先生放置于合頭菊屬。正是由于萵苣屬聚頭組與萵苣屬其他種類關系模糊,所以康滇合頭菊在萵苣屬中的位置被認為是獨立的。對于萵苣屬植物,大家并不陌生,我們日常吃的萵筍(萵苣)就是這個屬的類群。

(圖1)合頭菊屬類群照片:A為康滇合頭菊;B為黃花合頭菊;C為盤狀合頭菊;D為合頭菊;E為柔毛合頭菊;F為紅花合頭菊。

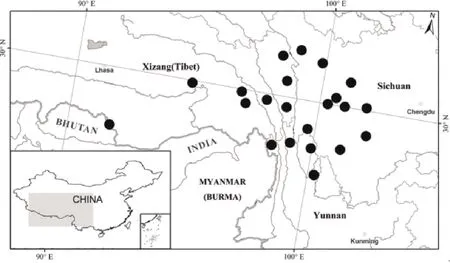

(圖2)康滇假合頭菊的分布圖。

合頭菊屬研究進展

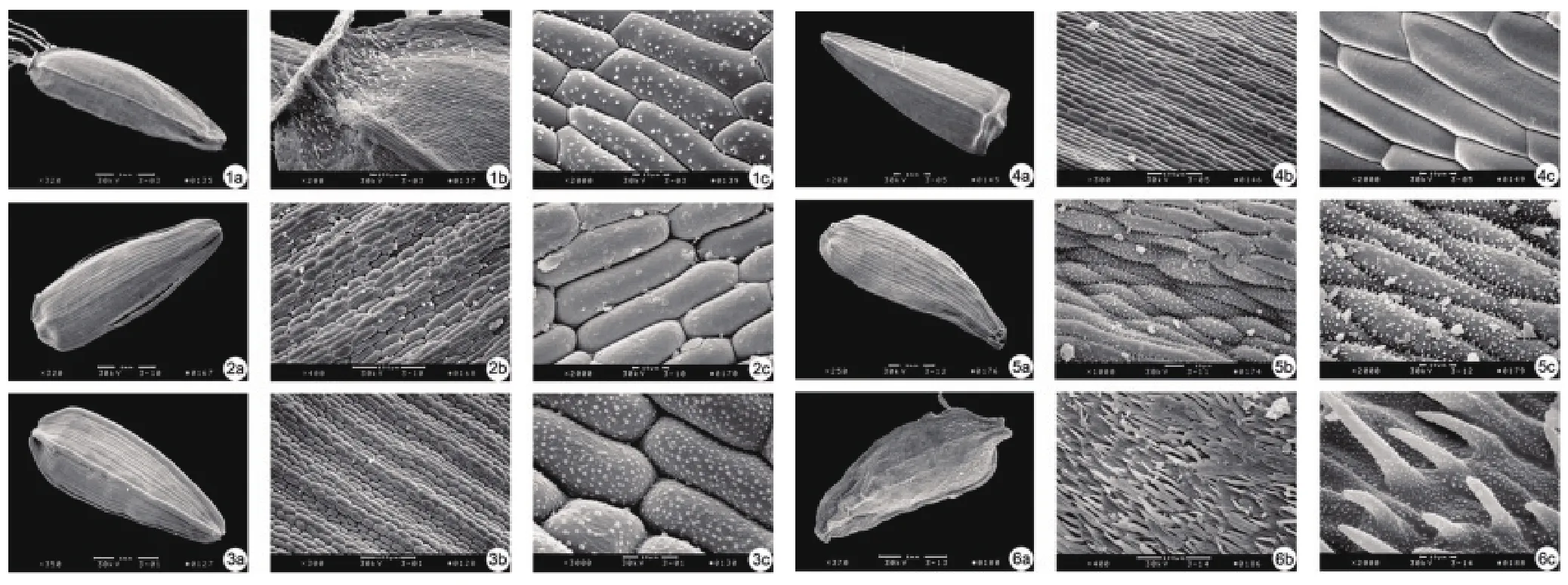

通過分子生物學手段對合頭菊屬進行的研究,結果表明合頭菊屬為二系,即康滇合頭菊位于萵苣亞族,而其他種類位于還陽參亞族,與Norbert Kilian博士(現工作于柏林植物園與博物館BGBM;中國植物志英文版菊科萵苣族的部分工作由他完成;目前,我們現在正合作開展菊科萵苣族還陽參亞族的系統學和生物地理學研究)等人的研究結果一致。康滇合頭菊與本屬其他種類(即狹義合頭菊屬:“狹義”即狹窄的意義或定義——跟“廣義”相對)外部形態的相似性可能主要是由于受到相同的氣候條件影響以及青藏高原地區惡劣的高山環境導致的選擇壓力進而導致形態上的趨同演化。根據分子生物學證據,通過仔細的形態學比較發現康滇合頭菊瘦果每面都只有一條比較明顯的肋,并具有大約0.5毫米的短喙。而狹義合頭菊屬種類具有5條肋并沒有喙。我們知道,種子表面顯微特征被認為是受環境壓力影響較小的,因而瘦果特征被長期用于菊科的分類學研究。

為了利用外部形態學特征,細胞學及分子生物學來評估廣義合頭菊屬的分類,我們通過掃描電鏡增補了瘦果微形態學方面的資料。此次研究是首次通過瘦果微形態學證據對合頭菊屬開展分類學方面的研究工作。

根據觀察結果,發現狹義合頭菊屬瘦果表皮細胞清晰可見并明顯不同于康滇合頭菊,后者具有長漸尖端壁而且細胞輪廓不清晰(如圖4)。盡管這兩個家系在外部形態上具有趨同演化,但瘦果的特征可以作為區分兩者的重要依據。

為了進一步支持康滇合頭菊與狹義合頭菊屬類群的截然不同,我們將列出來自形態學、細胞學和分子生物學方面的證據,進而表明其與狹義合頭菊屬的不同并識別其在萵苣亞族可能的近緣類群。

(圖3)形態多樣的康滇假合頭菊。

(圖4)合頭菊屬植物瘦果電鏡掃描。其中:1,盤狀合頭菊 (大力架山); 2, 合頭菊 (達瑪拉山); 3, 柔毛合頭菊 (仁堆); 4, 紅花合頭菊(桑耶); 5, 黃花合頭菊 (馬查拉山); 6, 康滇合頭菊 (卓達拉山)。

形態學資料——康滇合頭菊與狹義合頭菊屬明顯不同在于前者總苞外具有一枚長橢圓形的苞片而后者具有一枚線形苞片。康滇合頭菊瘦果具有一個短而粗的喙,并且一面具有一明顯的肋。同時根據萵苣亞族的主要特征,如小而較少小花的頭狀花序,小花大多非黃色,瘦果扁平并具有冠毛,康滇合頭菊還應該處于萵苣亞族,可能與廣義萵苣屬關系近緣。康滇合頭菊原本放于萵苣屬,然而其瘦果特征、頭狀花序特征等明顯不同于萵苣屬及其近緣類群。康滇合頭菊的孢粉形態也有別于萵苣亞族中的近緣類群。

細胞學資料——細胞學研究表明狹義合頭菊屬的核型不對稱性為1A,核型公式為x=7m+1sm或x=8m,而康滇合頭菊的核型不對稱性為2A,核型公式為x=3m+5sm,而且后者不同于萵苣亞族相關類群,例如狹義萵苣屬的染色體基數為x=9或17;雖然狹義毛鱗菊屬和細萵苣屬具有x=8,核型為2A或2B,但是核型公式不同于康滇合頭菊,進而支持將康滇合頭菊從萵苣亞族近緣類群獨立出來。

分子生物學資料——核基因ITS和葉綠體基因(trnL-F 和 psbA-trnH)研究結果表明康滇合頭菊與狹義合頭菊屬類群完全分開,而與狹義萵苣屬及毛鱗菊屬(萵苣亞族)聚在一起并獲得高的支持率。然而康滇合頭菊與毛鱗菊屬及細萵苣屬的關系沒有得到很好的解決。根據已有分子結果,康滇合頭菊作為一個獨立的類群并位于萵苣亞族比較合適,而狹義合頭菊屬將放置于還陽參亞族。

簡言之,根據形態學、細胞學及分子系統學證據均支持將康滇合頭菊從傳統合頭菊屬中獨立出來。因而我們認為將其成立為一個新屬—假合頭菊屬比較合適。因為本屬形態上類似合頭菊屬植物而將其命名為假合頭菊屬。

假合頭菊屬僅分布于喜馬拉雅-橫斷山區,康滇假合頭菊的小花以藍色或藍紫色為主,偶爾為白色或粉紅色。葉形、葉顏色或側裂片數目和形狀以及葉邊緣也都存在變異。

其分布區域和生境:中國(云南西北部、四川西部及西藏東南至南部,見圖2),不丹東部和緬甸北部。高山流石灘、沙坡或碎石坡。

我們正在開展假合頭菊的譜系地理學研究,希望探討其遺傳變異和遺傳分化格局及其成因;研究遺傳分化與基因流之間的關系,探討影響基因流的主要因素;了解遺傳多樣性水平,從而預測其居群動態。這可為這類“先鋒植物”在高寒地區的分布擴散提供理論依據,進而為此地區較為嚴重的人為干擾荒漠化區域的植被恢復提供科學的建議和合理化措施。

孫航,1963年12月生。多次赴美國哈佛大學、英國皇家植物園、日本東京大學等進修和開展合作研究;曾任中國科學院昆明植物研究所植物地理和分類研究室副主任,主任,植物標本館館長,中國科學院生物多樣性與生物地理學重點實驗室主任,中國科學院昆明分院副院長,云南省科學技術協會副主席。2006年獲國家杰出青年基金的資助;同年入選新世紀百千萬人才工程國家級人選后選人,2006年獲中國科學院優秀導師稱號;2007年入選中國科學院“百人計劃”。2009年主持的“高山植物多樣性起源和進化機制的研究”入選云南省2009年十大科技進展,2009年獲中國科學院朱李月華優秀導師獎。主持國家自然科學基金項目4項;國家杰出青年基金項目1項;國家重點基金項目1項;國家自然科學基金重大國際合作項目1項;國家重點基金項目1項;科技部基礎項目1項;中國科學院項目六項;云南省自然科學基金項目多項。多次獲包括云南省自然科學特等獎、科技部野外科技工作先進個人、青藏高原青年科技獎、中國科學院自然科學獎、中國科學院青年科學家獎、中國科學院“方樹泉青年科學家獎”、中國科學院“竺可楨野外科學工作獎”、中國林學會梁希獎等。在國內外核心期刊發表論文120余篇,專著1部。參編專著4部。主持(或參加)青藏高原、橫斷山以及西南大部分地區的考察,采集植物標本共計20000余號。