大厚度濕陷性黃土場地濕陷性評價與地基處理

張森安 曹程明

(中國市政工程西北設計研究院有限公司,甘肅蘭州 730000)

0 引言

隨著蘭州城市建設的迅速發展,建設場地向高階地、黃土梁峁擴展,逐步向南北兩山的徐家山、白塔山、九洲臺、大青山的黃土梁峁等土地開發區擴展,同時也向榆中的和平等地區的市區外圍衛星城發展。與城區的Ⅰ級~Ⅲ級階地類場地相比,新擴建的工程場地廣泛分布著厚度大于27m~50m的Ⅳ級(很嚴重)自重濕陷性黃土。

本文依據蘭州市大厚度Ⅳ級(很嚴重)自重濕陷性黃土建設場地的勘察設計資料,就黃土梁峁與溝谷改造的大厚度濕陷性黃土場地的濕陷性分布與變化以及評價、地基濕陷可能性以及地基處理方法進行分析。

1 大厚度濕陷性黃土場地的常規處理方法及特點

1)依靠國內現有地基處理的常規做法(除預浸水法外),常常難以滿足《黃土地區建筑規范》條文規定的對于剩余濕陷量的要求。自重濕陷性下限深度大于15m~20m,不具備采用預浸水等深部處理的施工條件,采用強夯、擠密等常規地基處理方法時,處理深度受限制,很難滿足現行黃土規范對剩余濕陷量的要求的場地。2)一般建筑物在可靠的樁基持力層埋深大于30m的自重濕陷性黃土場地采用樁基礎時,往往技術經濟性不合理,或不能保證施工安全。

2 大厚度黃土濕陷性評價

2.1 濕陷性室內試驗壓力

GB50025-2004濕陷性黃土地區建筑規范第4.3.3-4-1條試驗壓力規定:“10m以下至非濕陷性黃土層頂面,應用其上覆土的飽和自重壓力(當大于300kPa壓力時,仍應用300kPa)”;第4.3.3-4-2條規定:“基底壓力大于 300kPa,宜采用實際壓力”。自重濕陷系數測定時,規范第4.3.4-1條要求采用上覆土的飽和自重壓力,規范第4.3.4-2條明確了上覆土的飽和密度計算式。

實際在一般場地、一般建筑物工程勘察的土工試驗時,由于“非濕陷性土層”和“基底壓力”尚未確定,土工實驗室不能嚴格遵照規范規定的壓力進行試驗,濕陷系數測定時,10m以上壓力采用200kPa,10m以下壓力采用300kPa;自重濕陷系數試驗時,采用的壓力值隨意性較大。規范要求試驗壓力與試驗室常規加荷壓力對比示意圖見圖1。對于一般場地和工程,基底壓力不大于300kPa時,按飽和自重壓力計算時,在試驗壓力200kPa~300kPa間可能產生濕陷系數與自重濕陷系數等值、重復試驗的問題,濕陷系數測定結果對濕陷性評價影響不明顯。

對于大厚度濕陷性黃土場地的高層建筑工程,基底壓力大于300kPa,試驗壓力采用附加壓力與飽和自重壓力的疊加壓力,對濕陷系數的測定結果則產生明顯影響。其試驗結果會造成濕陷等級、類型與濕陷下限深度的明顯差別。不同試驗壓力對濕陷性影響見圖2。

準確評價地基土濕陷性,應遵照規范要求,按照工程的基底壓力、上覆土的飽和自重壓力確定各個試樣濕陷性試驗壓力。大厚度濕陷性黃土場地,更應該要求試驗壓力的規范化與統一性。

2.2 濕陷性評價

2.2.1 濕陷性強弱程度的劃分

大厚度濕陷性黃土為Ⅳ級(很嚴重)自重濕陷性,與一般濕陷性黃土場地不同的是濕陷性土層厚度大且有隨深度由強到弱變化的特點,僅按濕陷類型和等級劃分已不能表述不同場地的濕陷特征。黃土規范關于濕陷性強弱程度劃分的概念,對認識黃土環境演變及濕陷變形的特點,深入分析濕陷性變化規律,區別對待不同的危害程度與相應的處理措施,具有指導意義。

試驗壓力對濕陷性影響較大,應根據工程實際壓力確定濕陷性試驗壓力,依據規范劃分地基土濕陷性程度。大厚度黃土濕陷性隨深度增大而減弱,勘察評價時應進行濕陷性強弱程度分層,重點處理浸水可能性大的淺、中部強~中等濕陷性土層,理性對待深部浸水可能性小的中等~弱濕陷性土層。

2.2.2 濕陷性土層厚度及下限深度的劃分

濕陷性土層下限深度是地基處理設計時考慮的主要因素。勘察在分析濕陷性土層厚度及下限深度(濕陷性系數δs<0.015)時,應考慮到濕陷性試驗特定的浸水條件、試驗誤差等因素,對深部偶而出現 δs>0.03 的樣品應復查,對深部斷續出現的0.015<δs<0.03的樣品,可不作濕陷性下限深度對待。

由圖2b)可見:完全按 δs<0.015確定濕陷性下限為43.25m,而考慮試驗誤差的斷續出現濕陷性樣品排除,確定濕陷性下限為30.75m。由此可見,不同試驗壓力對濕陷系數的影響隨深度變化,濕陷性下限完全按δs<0.015分析確定具有較大的差異。

2.2.3 自重濕陷系數對濕陷等級影響

根據《濕陷性黃土地區建筑規范》規定:濕陷量計算值Δs的計算深度,應自基礎底面算起;在非自重濕陷性黃土場地,累計至基底下10m深度止;在自重濕陷性黃土場地,累計至非濕陷黃土層的頂面止。其中當濕陷系數δs(10m以下為δzs)小于0.015時,土層的濕陷量不應該累計。

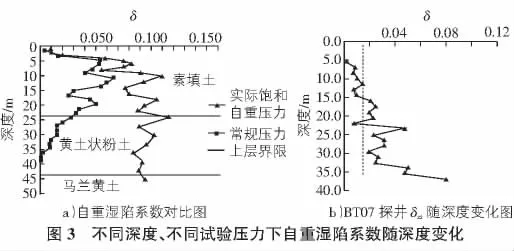

不同深度、試驗壓力下自重濕陷系數的變化見圖3。若按基礎下10m 以下δzs<0.015時不計算濕陷量;當 δzs>0.015計入總濕陷量。由圖3可見,試驗壓力大時其自重濕陷系數大,總濕陷量就大,造成濕陷等級提高。同時,自重濕陷系數與濕陷系數試驗結果也有一定差異,造成濕陷等級變化。

2.2.4 濕陷類型與濕陷程度變化

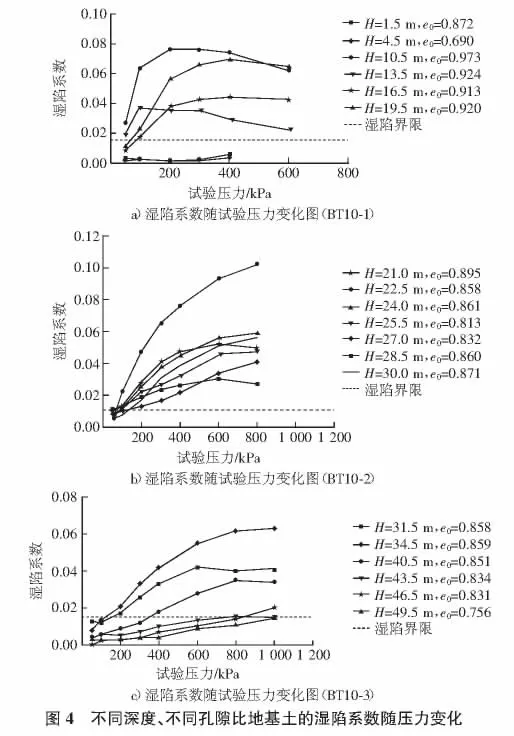

對未進行填挖整平的黃土梁峁溝谷場地以及大厚度濕陷性黃土場地,應進行現場地條件下的濕陷性評價,同時進行按填挖條件下的濕陷性評價。在不同條件下其濕陷性試驗壓力不同,濕陷性計算起始深度與修正系數(β0,β)也不相同,使濕陷程度、濕陷等級以及濕陷下限深度有所變化。不同深度、不同孔隙比地基土的濕陷系數隨壓力變化見圖4。

改造場地條件下的濕陷性評價,就是要充分認識原始地形條件場地濕陷性,為場地治理提供依據;根據填挖整平條件,評價填挖后場地條件濕陷性,為工程的地基處理和基礎類型建議提供依據;填方后上覆土自重壓力增大,對非自重濕陷性土其上覆土飽和自重壓力大于濕陷起始壓力,工程場地的濕陷類型將有非自重濕陷性黃土場地變為自重濕陷性黃土場地的可能性;也會使濕陷量與剩余濕陷量發生變化。

2.3 濕陷性黃土地基深部浸水可能性分析評價目的

對場地環境地質與濕陷性黃土地基深部浸水可能性分析評價,目的是:

1)地下水位上升的可能性、上升幅度,對建筑場地和建筑物可能帶來的不利影響和程度;包括:地表匯水范圍與入滲、地下水位上升、農田灌溉側滲和地面長期積水垂向滲入;2)側向浸水的可能性及程度,對建筑場地和建筑物可能帶來的不利影響和程度;3)建筑場地與周圍環境的地面標高、地形地貌、地層分布、水源狀況,建筑場地及鄰近區域成為聚水區或洪水、泥石流經過地段的可能性及程度;4)分析對地基處理后的改良地基和剩余濕陷性土層的影響,為剩余濕陷量的安全性評估提供依據,以及對深部黃土產生可能性進行分析評價;5)不良地質作用的不利影響和程度,對建筑場地穩定性和建筑物地基穩定性的不利影響和程度,以及地震作用對建筑場地是否存在地震效應的放大作用和產生地基震陷的可能性與程度,建筑場地和建筑物地基可能浸水后在地震作用下帶來的不利影響和程度。

3 基礎形式與地基處理設計原則

地基處理深度由剩余濕陷量控制,大厚度濕陷性黃土地基,處理了適當厚度后,深部在建筑物荷載作用下的附加壓力小于濕陷起始壓力,附加壓力下濕陷變形已不占主要地位;深部一旦浸水,是否產生濕陷變形,取決于自重壓力是否大于濕陷起始壓力。巖土工程勘察中根據工程實踐分析了環境條件,認為大厚度濕陷性黃土場地沒有產生深部豎向或側向浸水濕陷的可能條件,且如果深部為弱濕陷性土時,乙、丙類建筑按規范要求將對基底下2m~6m采用了淺部整片處理后,不存在試驗室內充分浸水飽和條件,也就不會產生濕陷,從而不一定有較大濕陷量;規范還規定:“在濕陷性土層很厚的場地上,甲類建筑消除地基的全部濕陷量或穿透全部濕陷性黃土層確有困難時,應采取專門措施對地基進行處理”;對乙、丙類建筑也應采取專門措施,為此地基處理后不能滿足剩余濕陷量要求時,地基處理深度達到輕微濕陷地基土深度,搞好場地防排水等措施也能保證乙、丙類建筑安全。

在規范5.2.4條、5.5條規定了不同濕陷等級時,埋地管溝與建筑物之間的防護距離和給排水、供熱與通風管溝道防水檢漏設計措施,都對場地與地基土不進行消除濕陷性處理情況下的設計措施進行了相應的規定。近些年蘭州市九州土地開發區的工程事故表明,大厚度強濕陷性黃土與填土場地上,采用樁基穿越保證建筑物主體安全后,由于忽視場地地基土的淺部處理,常造成管溝、地坪和設備基礎的下沉,尤其是自重欠壓密固結的填方場地。此規定實際上適用于只進行地基處理而未進行場地處理及建筑主體采用樁基礎穿越而未進行場地處理的情況。

場地地基土如果已全部進行了強夯、擠密樁、預浸水等處理后,但已完成的勘察評價濕陷類型與等級發生變化,應按照處理后的檢測與評價結果重新考慮濕陷性,確保改良后的設防措施,重新評價設防標準,盡量減少工程的投資。

4 結語

1)蘭州填挖改造的場地在貌似簡單工程地質條件與濕陷性單一的條件下,隱伏著較復雜的工程地質條件和環境地質條件以及多變的濕陷程度地基土,且為大厚度自重濕陷性黃土場地,濕陷等級高。2)濕陷性試驗壓力對濕陷系數的測定結果產生明顯影響,造成濕陷等級、類型與濕陷下限深度的明顯差別。3)大厚度自重濕陷性黃土地基,在無深部浸水條件下,不會產生地基土濕陷性變形;同時在建筑物荷載作用下,地基土深部的附加壓力小于濕陷起始壓力,附加壓力下濕陷變形已不占主要地位;深部一旦浸水,濕陷變形是否發生,將取決于自重壓力與濕陷起始壓力兩者的大小。

[1]GB50025-2004,濕陷性黃土地區建筑規范[S].

[2]JGJ 79-2002,建筑地基處理技術規范[S].

[3]龔曉楠.地基處理手冊[M].北京:中國建筑工業出版社,2008.

[4]羅宇生,汪國烈.濕陷性黃土研究與工程[M].北京:中國建筑工業出版社,2009.