湘中地區旅游資源開發與梅山文化產業化耦合機理與發展戰略研究

劉加林

(湖南人文科技學院經濟與管理科學系,湖南婁底417000)

一 文化產業與旅游產業耦合機理

產業耦合是經濟社會發展以及市場需求的產物,互相之間耦合可以使得產業實現疊加效應,保持雙贏的局面[1]。旅游產業與文化產業屬于第三產業,是實現社會生態轉型的主導產業之一。旅游產業與文化產業具有天然的耦合基礎與社會需求,因此分析其相互之間關系與耦合機理,對于進一步促進兩大產業的發展具有非常大得作用。

(一)文化產業與旅游產業關聯性分析

馬勇、周宵在其書中將旅游產業定義為與旅游產業有著密切相關,并且還要向其提供相關的文化、信息、人力、物力、財力、智力等等物質或者非物質服務與支持的行業和部門[2]。而文化產業的定義就比較亂,尚未形成一個統一的標準。目前國內較為權威的定義就是國家統計在2004年所頒發的《文化及相關產業分類》一文中所下的定義:為社會公眾提供文化、娛樂產品和服務的活動,以及與這些活動有關聯的活動的集合[3]。從這個層面我們可以看出,文化產業的范疇較廣,這其中還包含旅游產業,這與于光遠教授所說的“旅游產業是一種文化特性特別強的經濟行業,與此同時,其也是一種經濟性非常強的文化事業”的觀點非常吻合。

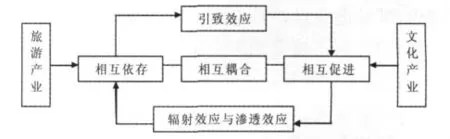

圖1 文化產業與旅游產業耦合機制

文化產業與旅游產業是相互聯系、相互滲透、相互依存、相互促進,兩者是相輔相成的,共榮發展(具體互動原理見圖1)。首先,文化產業與旅游產業是相互依存的。文化的發展往往蘊含著旅游資源,同時旅游資源的開發往往就需要對其所包含的文化進行解讀,以此來提升旅游資源的人文底蘊,進而增加旅游資源的附加值。文化本身就具有旅游的屬性,而旅游資源的開發又為文化的傳播與交流提供一個發展平臺,這種共生依存的關系,共同促進文化與旅游產業的共贏。其次是文化產業與旅游產業之間相互耦合。當前文化產業與旅游產業具有密不可分的內在聯系,任何一項旅游資源開發中都是采用特定的文化方式來進行的,在旅游資源開發的各個環節中都蘊含著文化因子,是以文化發展為基礎的。與此同時,旅游又是文化實現的重要載體,沒有文化的旅游就缺乏其應有魅力,而缺少旅游的文化就成為一潭死水,就會埋滅其應有的輝煌。因此,文化與旅游需要相互耦合,取長補短,共同發展。最后是文化產業與旅游產業相互促進。一方面文化有利于旅游資源的開發與發展。文化利用輻射與滲透效應,來不斷地提升旅游產品的品味,提高其旅游資源的文化底蘊,增強旅游產品的市場競爭力,從而形成一個良性循環的市場發展環境。另一方面旅游資源也對文化發展具有促進作用。旅游市場可以透過引致效應來為文化傳播與交流提供一個平臺,有利于文化資源進一步挖掘,使得文化產業走向市場的前沿,更好地促進民族文化的發展與保護。文化與旅游具有深層的內在聯系,其相互依存、相互耦合、相互促進,實現文化與旅游產業的共贏[4]。

(二)旅游產業與文化產業動態耦合機理

產業之間的耦合是經濟發展一定階段特有的現象,其是適應經濟社會發展水平而使產業邊界產生萎縮,甚至將會消失。文化產業與旅游產業的耦合其本身就是一個動態耦合的過程,在技術創新、政府管制、市場需求變化等內在因素的引導下,促使技術、產品、組織、以及市場的邊界發生變化,其界限逐漸縮小或消失,這就導致新型的產業形態的產生,完成產業的耦合過程。(具體動態耦合過程見圖2)

1.文化與旅游產業的耦合基礎:技術耦合

技術創新會引致產業的界限發生變化,這樣就會導致產業發生耦合現象。因此,文化與旅游產業的耦合是以技術創新為基礎,技術知識的擴散,會致使文化與旅游產業之間的技術進行耦合。技術的耦合消除了文化產業與旅游產業之間技術進入的“壁壘”,從而就使得它們具有共同的技術基礎,而它們之間的技術邊界也會趨于模糊,從而進入一個新市場空間[4]。

圖2 旅游產業與文化產業動態耦合機理圖

2.文化與旅游產業的耦合核心:產品耦合

在文化資源中,例如名勝古跡、民俗禮儀、以及文物等等,將其視為一種生產要素將不斷地推進旅游產業的進一步發展。這些文化資源就成為文化與旅游產業協同發展的基礎與來源。對這些文化資源的開發利用,既能夠使得傳統文化資源得到保護與延續,同時又能吸引到相關游客,為地方帶來經濟效益,從而實現文化得到發揚與保護,而旅游產業得到充分發展的雙贏局面[4]。

3.文化與旅游產業的耦合載體:組織耦合

產業的發展最終還是依靠微觀主體—企業來實現的,因而文化與旅游產業的耦合也離不開企業的支撐。在其相關耦合過程之中就會產生大量的從事文化會展、文化旅游、動漫業等等企業,致使這些企業產生多元化的業務類型,這些都會造成企業組織結構的變化,這需要組織的創新,以此來適應文化與旅游產業耦合的要求,因而其就成為重要的載體[4]。

4.文化與旅游產業的耦合關鍵:市場耦合

文化與旅游產業進行耦合的過程,就會致使兩者之間市場出現相互滲透與輻射,從而就直接引致兩大產業市場的耦合。市場耦合就意味著整個產業的營銷模式、品牌、市場運作方式等等都出現整合,以一個統一的方式來實現旅游產品與文化產品協同,增強品牌的知名度,提升整體的核心競爭力[5]。因此,實現市場耦合是文化與旅游產業耦合的關鍵,同時也能促進兩大產業的可持續發展。

二 湘中地區旅游資源開發與梅山文化產業耦合現狀

(一)湘中地區旅游資源開發與梅山文化產業耦合發展條件

梅山文化是以梅山蠻為主體的梅山地區各個民族共同創造而來的,在梅山文化不斷發育、逐漸形成、以及后續發展的整個過程當中,就不斷地吸收其余民族的文化,以此歷經數百年的歷史的磨練、融合,就形成了一個地域鮮明、特色突出的區域性民族文化[6]。梅山文化作為獨特的旅游文化資源,充滿旗幟鮮明的民族性、歷史性以及未知性等特性,并具有非常高的觀賞價值、風景資源歷史文化價值以及科學研究價值[7]。梅山文化資源非常豐富,其作為旅游資源的開發可以分為5大類型:第一是觀賞型的民俗旅游資源,這些主要包括梅山曲藝戲劇、梅山舞蹈、梅山民歌、梅山武術(梅山拳)以及其余部分的民間游藝文化資源等;第二是展覽型的民俗旅游資源,這些資源主要包括梅山圖、梅山武器、慶梅山的各種法器以及梅山面具等;第三是參與型的民俗旅游資源,這些資源主要包括梅山民間戲劇、梅山民歌、梅山舞蹈、梅山民間原始娛樂、梅山的婚俗文化、梅山飲食等等;第四是競技游樂型民俗旅游資源,主要包括梅山武術、梅山傳統的民間競技、梅山棋俗、梅山歌謠、梅山謎語、梅山舞龍、梅山舞獅等等;第五是商品型的旅游資源,主要包括梅山竹制品、梅山木雕、梅山石雕、梅山制陶、梅山藥酒等等[6]。梅山文化就是融合多民族文化的地區性民族文化,能滿足旅游人員的“求新”、“求奇”、“求樂”、“求美”等方面的需要。婁底市政府大力推進文化產業發展,并制定相關制度與政策[6]。梅山文化本身所具有的特性和地方政府的大力支持,已經具備旅游產業與梅山文化產業耦合的條件。

(二)湘中地區旅游資源開發與梅山文化產業耦合發展成效

婁底市旅游產業在經過幾十年的發展,已經形成一個完整的體系,涉及住、行、游、娛、食等要素,這些都與文化有著千絲萬縷的聯系。先后開發出諸多旅游景區,例如梅山龍宮、紫鵲界梯田、大熊山原始次森林、油溪河漂流等等,幾乎每一個旅游景點都是自然與人文協同、有形與無形、傳統與現代有機結合,形成優勢互補,相得益彰。文化旅游產品得到廣泛傳播與推廣,例如2009年8月17日,央視旅游頻道“魅力中國、華夏遺產”欄目組采訪并報道曾志龍父子利用梅山傳統藝術編制手工竹的《蘭亭序》,該系列產品同時參與2010年上海的世博會。梅山山歌享譽全球,1957年著名山歌手伍喜珍演唱的新化山歌《神仙下凡實難猜》獲得全國民間藝術匯演一等獎,并進入中南海懷仁堂,毛主席、周恩來等中央領導多次聆聽其演唱山歌[8]。婁底市在2011年實現旅游收入57.02億元,增長45.3%,其中國內旅游收入為55.89億元,增長44.7%,國外旅游收入為1 875萬美元,增長86.1%;接待游客 1 013.88 萬人次,增長 34.9%,其中國內旅游者1 006.59萬人次,增長34.5%,接待入境旅游者7.29萬人次,增長109.3%。這表明旅游產業與文化產業耦合取得初步成效。

(三)湘中地區旅游資源開發與梅山文化產業耦合發展困境

婁底地區旅游產業與梅山文化產業耦合發展過程當中還存在環境不優、基礎太差、規劃不優、市場化程度低、產業配套不協調等問題。具體主要體現在:第一是景區的規劃不到位。婁底市有一些景區完全沒有編制一個完整的景區規劃計劃,從而致使景區建設過程中沒有連續性,對資源的保護與利用也是顯得不足,景區混亂現象比較普遍。有些景區沒有按照規劃執行,導致對游客的購物、飲食等方面基本服務條件嚴重缺失;第二是投入不足。目前婁底市旅游主要還是以政府投資為主,民間資本投資引入有限,這就導致對景區相關的配套基礎投入嚴重不足,影響到配套措施的建設與維護;第三是存在體制不順的問題。在一些景區往往掛幾塊牌子,幾套班子人員交叉辦公,這樣就會產生推諉、抵觸的事件,從而就會嚴重影響到景區的建設;第四是旅游產品層次較低。盡管近幾年開發了曾國藩相關旅游產品、竹書筒等一批產品,但是還是存在商品制作不夠美觀、包裝缺乏文化底蘊等等。這些問題的存在嚴重影響到產業耦合功能,這就需要婁底市政府來構建一個長效機制,為旅游產業與梅山文化產業融合提供一個有效平臺與發展市場。

三 湘中地區旅游資源開發與梅山文化產業耦合的發展戰略

旅游資源開發與梅山產業耦合是一個復雜的過程,這是需要找到兩大產業之間的交叉點,產生共鳴的地方。婁底市正在實施旅游興市戰略,推行旅游產業升級,為了實現旅游資源開發與梅山產業有效耦合,就需要相關發展戰略來做支撐。

(一)政府主導戰略

旅游產業與梅山文化產業耦合發展是一個非常復雜的過程,其實施對于政府還是存在較強的依附性。產業市場的耦合通常是需要政府來積極協調,文化旅游產品的整合宣傳資料也是需要政府來出面協商,要使得文化旅游產業得到可持續性的發展,就需要政府來制定一個完善的資源保護機制等等。一方面政府部門需要來對相關的文化旅游資源增強其相互依賴性和整合作用,在進行梅山文化特有文化資源開發時,就需要依據旅游資源的性質來給予不同的定位,從而真正體現出取長補短、互為依托,從而來減少相互之間的競爭、強化相互之間的合作作用,從而來將孤立零散的資源得到有效整合,從而實現整體效益的最佳化水平;同時在另一方面,需要大力來改善整個基礎設施的建設,由政府為主導來開展相關招商引資的方式,來促進景區建設[9]。在文化與旅游耦合過程中,政府還需要肩負其規劃與保護的重任,在管理機制與方式上進行創新,設置專門機構對文化旅游產業耦合進行協調與指導工作,從而促進旅游資源開發與梅山文化的完美耦合。

(二)文化品牌戰略

品牌就是一張名牌,具有顯著效應,對于產業的迅速發展具有非常大得推動力量。市場化下的旅游市場競爭性非常激烈,同時其已經從單單的旅游產品的競爭逐漸轉向品牌的競爭,這對于旅游產業而言就顯得非常殘酷[10]。只有堅守不斷進行創新,開發出新型旅游產品,這樣才能夠滿足整個市場的需求。旅游產業在同文化產業耦合時,就會不斷地擴大各自的產業規模,從而就會形成一個新的產業集群。梅山文化具有一張天然的名牌,既古老,同時又享受國際聲譽。這樣將梅山文化與旅游產業耦合,有利于增加婁底市的旅游產業的核心競爭力,逐漸發展成與國際接軌的旅游產業體系。因此,鞏固與維護梅山文化的品牌形象,積極推動與旅游產業的耦合,為婁底市“十二五”規劃中所提出的“旅游興市”戰略提供保障。

(三)區域合作戰略

開展相關的區域合作就是指在不同區域范圍之內各個旅游經濟主體,利用一定的協議與章程或者是合同,來將相關的旅游資源在不同區域之間進行合理化、系統性的優化配置,從而達到社會效益、經濟效益以及生態效益三者統一的活動[9]。區域合作主要體現在兩個方面,一方面就是區域內部之間的合作,這就意味著需要打破縣域之間的限制,實現縣域之間的無縫對接。例如,我們可以整合漣源湄江風景區、新化大熊山原始次森林公園、雙峰曾國藩故居等旅游資源;另一方面則是區域外部之間的合作,這就意味著將與婁底周邊,甚至全國范圍內的地區進行合作。婁底地區在旅游資源方面少而稀缺,盡管有梅山文化的文化招牌,但是實際影響還是有限的。而在周邊的湘西、懷化、邵陽、常德等地區旅游產業開發遠遠好于婁底,因此同這些區域進行戰略性合作,這樣就利于實現資源的充分利用。深化對旅游資源區域合作,能夠有效整合資源,從而能促進對資源的有效利用,從而進一步促進梅山文化與旅游產業深化耦合。

(四)人才戰略

文化旅游產業的興衰,關鍵就是在于高素質的人才。文化與旅游產業耦合運作過程當中,不僅需要大量的高文化素質的人員,同時也是需要具有高技術知識、管理才能、以及創新能力的人員。只有有這樣一批高素質人員,才能以新的思維視點來開發出相關的高品位的文化旅游產品,并利用這樣一些有效的途徑來將文化旅游產品的文化內涵與價值理念傳遞與旅客,從而真正地來體現到文化旅游的價值[9]。梅山文化產業與旅游資源產業耦合過程是一個復雜、動態的過程,這個過程的實現就需要人才來做保障與支持,從而保障梅山文化與旅游資源能夠有機耦合,實現兩大產業的互利局面。

[1]張海燕,王忠云.旅游產業與文化產業融合發展研究[J].資源開發與市場,2010(4):322-326.

[2]馬勇,周宵.WTO與中國旅游產業發展新論[M].北京:科學出版社,2003.

[3]程曉麗,祝亞雯.安徽旅游產業與文化產業融合發展研究[J].經濟地理,2012(9):161-165.

[4]徐立榮.旅游產業與文化產業融合發展的思考[J].宏觀經濟管理,2012(1):61-65.

[5]余潔.文化產業與旅游產業[J].旅游學刊,2007(10):9-10.

[6]伍麗霞.梅山文化旅游資源分析與開發研究[D].桂林:廣西師范大學碩士學位論文,2005:19-26.

[7]劉建才.論梅山文化的旅游開發價值[J].商場現代化,2006(24):197-198.

[8]彭共,李勁,劉正明.新化山歌:民間音樂的奇葩[N].湖南日報,2007-11-16.

[9]程曉麗,胡文海.池州市文化旅游開發戰略[J].安慶師范學院學報,2010(10):13-16.

[10]王業社,陳春貴.梅山文化旅游開發研究[J].邵陽學院學報,2009(3):77-82.