黃瓜靶斑病藥劑防治持效期的離體研究

李金堂,默書霞,辛相龍,趙會文

(濰坊科技學院,山東壽光,262700)

由山扁豆生棒孢菌 (Corynespora cassiicola)引起的黃瓜靶斑病是近年來在全國黃瓜產區大面積發生的一種主要病害。該病為害嚴重,高溫、高濕條件下發病速度快,造成的田間損失嚴重。因為發病流行的時間不長,廣大菜農常不能準確診斷病害,導致發病后菜農盲目配藥,同時用多種藥劑防治病害,既加大用藥成本,又不利于無公害蔬菜生產的健康發展。目前,生產上對黃瓜靶斑病的防治主要以化學防治為主,但由于對一些化學藥劑防治效果缺乏必要的了解,往往在防治黃瓜靶斑病的關鍵時期,不能準確用藥,而導致病害流行。福美雙、苯醚甲環唑等藥劑是目前生產上防治該病的常用殺菌劑,本試驗擬通過室內離體抑菌率的方法測定7種常用殺菌劑防治黃瓜靶斑病病菌的持效期,為病害的化學防治提供依據。

1 材料與方法

1.1 供試菌種

于2010年在山東壽光市洛城鎮北齊疃村溫室大棚中,采集黃瓜靶斑病病葉,采用組織分離法獲得黃瓜靶斑病病菌[Corynespora cassiicola(Berk.&Curt.)Wei.],4℃保存于 PDA 斜面上,待用。

1.2 供試藥劑

50%福美雙(thiram)可濕性粉劑500倍液(山東曹達化工有限公司),24%腈苯唑(fenbuconazole)懸浮劑1 500倍液 (美國陶氏益農公司),25%溴菌腈(bromothalonil)可濕性粉劑1 000倍液(江蘇托球農化有限公司),70%甲基托布津 (thiophanatemethyl)可濕性粉劑500倍液(日本曹達株式會社),10%苯醚甲環唑(difenoconazole)水分散粒劑1 500倍液(瑞士先正達作物保護有限公司),25%烯肟菌酯(enostroburin)乳油1 500倍液(沈陽化工研究院),25.5%異菌脲(iprodione)懸浮劑 600 倍液(德國拜耳作物科學公司)。上述各藥劑的設定濃度均為藥劑在田間的常規使用濃度。

1.3 試驗方法

采用菌落生長直徑法,將藥劑與PDA培養基混勻,配成所需濃度的藥液培養基混合物。于平板中央接種直徑0.3 cm的菌餅,隨后將接種后的PDA培養基放置于28℃的光照培養箱中,分別在接種后2,5,7,10,15 d 測量菌落直徑 (去掉接種菌餅后的直徑)。每個處理重復3次,以不加藥劑的PDA培養基為對照,計算各藥劑在不同時間后對黃瓜靶斑病病菌菌絲生長的抑菌率,抑菌率(%)=[(對照組菌落直徑-處理組菌落直徑)/(對照組菌落直徑)]×100%。

2 結果與分析

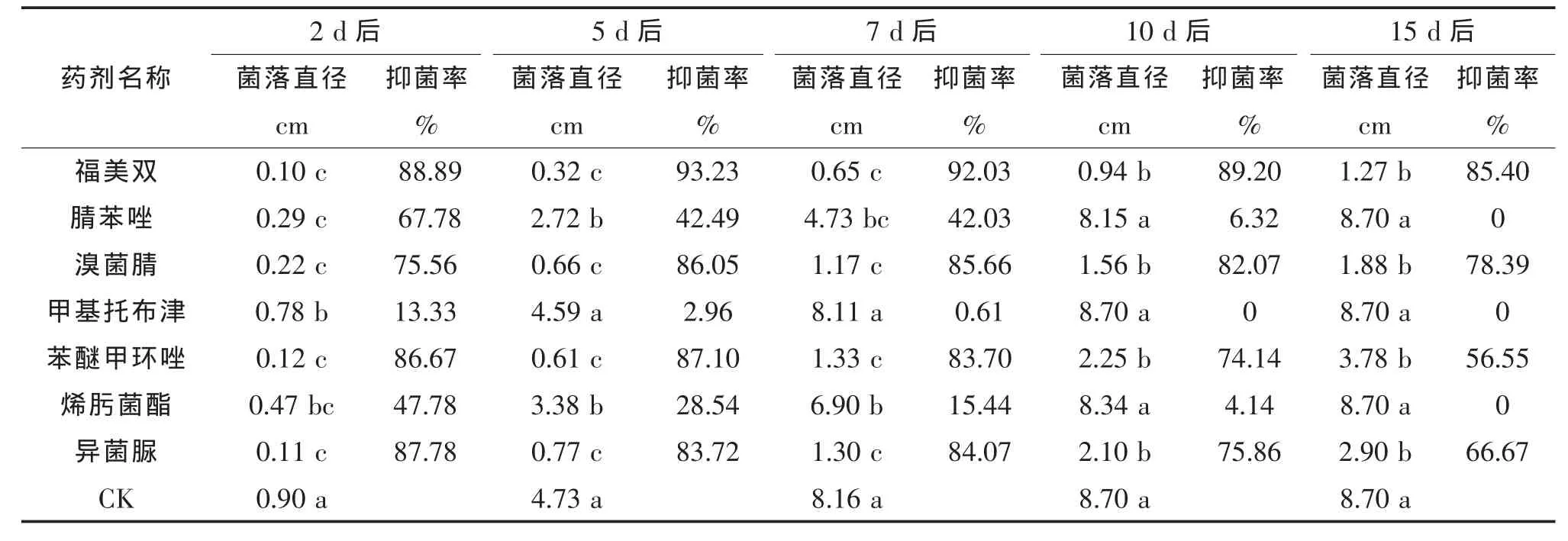

表1是黃瓜靶斑病病菌接種后不同時間測量的菌落直徑及抑菌率。表中數據表明,福美雙、溴菌腈、苯醚甲環唑、異菌脲對黃瓜靶斑病菌絲生長有較好的抑制作用,持效期較長,均在15 d以上。接種7 d后4種藥劑對菌絲的抑菌率都在83%以上。接種15 d后4種藥劑的處理與對照間均有顯著差異,以福美雙的抑菌率最高,為85.40%。腈苯唑、甲基托布津和烯肟菌酯3種藥劑的持效期較短,其中,甲基托布津的持效期最短,為2 d,5 d后其處理效果與對照間已差異不顯著。腈苯唑、烯肟菌酯的持效期為7 d,接種10 d后二者抑菌率均降至10%以下,且菌絲長度與對照間已差異不顯著,第15天已完全失去防治效果。

表1 黃瓜靶斑病病菌接種后不同時間測量的菌落直徑及抑菌率

3 結論與討論

黃瓜靶斑病病菌喜溫好濕,我國屬溫帶地區,溫度較熱帶地區相對較低,因此露地黃瓜靶斑病雖有發生,但未造成嚴重為害。近幾年,隨著我國蔬菜栽培設施化、產業化的發展,保護地面積不斷增加。保護地內高溫、高濕的小環境為該病的發生和發展提供了有利的條件,造成該病不斷蔓延、傳播。該病為害日益加重,已引起國家相關部門的重視,但對該病的藥劑防治目前研究較少且結果不盡相同。

腈苯唑是美國陶氏益農公司開發的優良殺菌劑,可廣泛用于黑星病、蔓枯病、白粉病等病害的防治,效果良好,但試驗結果表明其對黃瓜靶斑病病菌的抑制作用較差,持效期較短,不推薦用來防治該病。

甲基托布津與烯肟菌酯對病菌的抑制作用也較差,特別是甲基托布津對病菌的菌絲生長幾乎沒有什么影響,可能是因為藥劑對病菌的活性較差或病菌對這類藥劑產生了抗藥性。

福美雙、溴菌腈、苯醚甲環唑、異菌脲對病菌菌絲生長抑制效果較好,持效期可達15 d,尤其是福美雙,15 d后抑菌率仍達85%以上,推薦其用于黃瓜靶斑病的防治。

試驗中所用培養皿直徑為9 cm,在10 d后對照培養皿中菌絲已長滿,15 d后菌絲應更長,但受培養皿直徑限制,仍記為10 d后的菌絲長度,此對試驗結果有一定影響。本試驗為室內離體試驗,但受病菌抗藥性、田間環境、植物自身的生理活動等因素影響,田間實際應用效果與試驗結果可能會有一定的差異,但試驗結果能初步反映各藥劑在田間的應用效果。